Рекомбинантная плазмида pBI-chiA для экспрессии в растении хитиназы и способ получения трансгенного растения

Номер патента: 11553

Опубликовано: 28.02.2009

Авторы: Ярмолинский Дмитрий Георгиевич, Шахбазов Антон Валерьевич, Картель Николай Александрович, Чернин Леонид Семенович

Текст

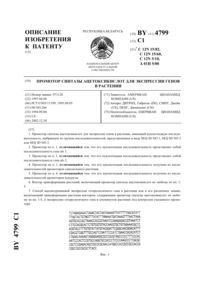

(51) МПК (2006) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕКОМБИНАНТНАЯ ПЛАЗМИДА - ДЛЯ ЭКСПРЕССИИ В РАСТЕНИИ ХИТИНАЗЫ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАНСГЕННОГО РАСТЕНИЯ(71) Заявитель Государственное научное учреждение Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси(72) Авторы Шахбазов Антон ВалерьевичЯрмолинский Дмитрий ГеоргиевичКартель Николай АлександровичЧернин Леонид Семенович(73) Патентообладатель Государственное научное учреждение Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси(57) 1. Рекомбинантная плазмида - для экспрессии в растении хитиназыс молекулярной массой 61 кДа из бактерииштамма 1270, состоящая из находящегося под контролем -промотора гена неомицинфосфотрансферазы,обуславливающего устойчивость растения к аминогликозидным антибиотикам, полилинкера, гена бактериальной устойчивости к канамицину, бактериального участка начала репликациииз плазмиды 19 и последовательностейии содержащая в составе Т-ДНК окаймленную последовательностями 35 промотора и терминатора вируса мозаики цветной капусты ДНК генадлиной 1854 п.н., кодирующего эндохитиназу. 11553 1 2009.02.28 2. Способ получения трансгенного растения, экспрессирующего ген , заключающийся в том, что кокультивируют экспланты растения с рекомбинантным штаммом 3101/-, обеспечивающим интеграцию генав геном растения. Изобретение относится к области генетической инженерии, конкретно к созданию генно-инженерной конструкции (рекомбинантной плазмиды -), способной экспрессировать генбактериального происхождения в растениях, а также к способу получения трансгенных растений, экспрессирующих бактериальную хитиназу и обладающих повышенной устойчивостью к грибным фитопатогенам. Проблема грибных инфекций особенно актуальна для культивируемых сортов вследствие их невысокого генетического разнообразия. Несмотря на отсутствие иммунной системы у растений, в ходе эволюции им удалось выработать множество защитных механизмов, в том числе синтез низкомолекулярных соединений, протеинов и пептидов,обладающих антигрибной активностью. Аналогично противогрибные соединения синтезируются бактериями, насекомыми, моллюсками, млекопитающими и самими грибами для вытеснения конкурирующих видов. Противогрибные протеины задействованы в комплексе конститутивной либо индуцируемой резистентности, что позволяет растениям и животным достаточно эффективно противодействовать грибной инфекции. Совокупность подобных пептидов и белков принято называть(-) - протеинами. Классификация -протеинов включает 13 семейств 1, каждое из которых обладает индивидуальным набором антипатогенных свойств хитиназы относятся к протеинам семейства -3. Защитный эффект хитиназ основан на их способности расщеплять хитин неветвящийся полимер -1,4-связанных сахаров -ацетилглюкозаминов, являющийся одним из основных компонентов клеточной стенки грибных патогенов, что вызывает нарушение ее структуры и осмотический стресс, приводящий к гибели возбудителя. Необходимо отметить, что применение в генно-инженерных разработках генов -протеинов,полученных из растений, зачастую приводит к весьма незначительному и узкоспецифичному повышению резистентности 2. Мощной альтернативой явилось использование компонентов бактериальных антимикробных механизмов. В частности, хитиназы бактериального происхождения, в противоположность растительным, обладают сильным и устойчивым антимикробным эффектом в отношении широкого круга патогенов - родов, , ,и др. 1, 3-5. Помимо грибных патогенов, хитин содержат насекомые - как в составе экзоскелета, так и в периотрофной мембране в отношении их также показан протективный эффект трансгенов хитиназы в частности против тли,,и др. 3. Известны наиболее близкие к заявленным генно-инженерные конструкции, экспрессирующие различные варианты генов, кодирующих хитиназы различного происхождения,и способ получения трансгенных растений, включающий трансформацию генома указанными конструкциями. Однако получаемые в этом случае трансгенные растения часто демонстрируют весьма невысокий уровень устойчивости к узкому спектру патогенов 2, 5. Изобретение решает задачу создания генно-инженерной конструкции (рекомбинантной плазмиды -), содержащей гениз почвенной бактерии,кодирующий хитиназу(4,данных номер 59304), а также разработку способа получения трансгенных растений, экспрессирующих ген бактериальной хитиназы, с повышенной устойчивостью к грибным фитопатогенам. Поставленная задача решается за счет того, что 1) рекомбинантная плазмидная ДНК- содержит в составе Т-ДНК окаймленную последовательностями 35 промотора и терминатора вируса мозаики цветной капусты ДНК-последовательность генадли 2 11553 1 2009.02.28 ной 1854 п.о., кодирующую белок-предшественник хитиназы из почвенной бактериимолекулярной массой 61 кДа с лидерным -концевым пептидом (3 кДа), и состоит из находящегося под контролем -промотора гена неомицинфосфотрансферазы(ген ), обуславливающего устойчивость растений к аминогликозидным антибиотикам полилинкера гена бактериальной устойчивости к канамицину бактериального участка начала репликациииз плазмиды 19 последовательностейиа также за счет того, что 2) в способе получения трансгенных растений путем кокультивации их эксплантов с суспензией агробактериального штамма 3101, содержащего вышеуказанную плазмиду - совместно с хелперной плазмидой , обеспечивается стабильное геномное встраивание и экспрессия хитиназы . Известно, что почвенная бактерия(штамм С 1270) обладает широким спектром антигрибной активности. Данный штамм, ранее отнесенный к виду 4, но позднее реидентифицированный как 6 на основе данных частичного секвенирования гена 16( номер 551332),продуцирует и секретирует ряд хитинолитических ферментов, включающий две -ацетилглюкозаминидазы и эндохитиназу 4. Для осуществления заявленного изобретения из почвенной бактериивыделяют геномную ДНК, которую далее используют для создания ДНК-клонотеки. При помощи ПЦР (полимеразная цепная реакция) со специфичными праймерами отбирают клоны, несущие последовательность генаиз штамма .С 1270. Фрагмент, представляющий собой полноразмерную ДНК-последовательность генаи содержащий собственный инициирующий кодон, клонируют в векторе 51 под контролем 35 промотора. Из полученного промежуточного вектора с помощью эндонуклеаз рестрикции вырезают кассету, содержащую 35 промотор, ген хитиназыи терминатор. Данную кассету встраивают в вектор рВ 121. Отбирают генно-инженерную конструкцию, содержащую кассету в ориентации голова к хвосту (-) по отношению к генупод контролем -промотора, который присутствует в векторе рВ 121 изначально. Для трансформации растений табака и картофеля методом агробактериальной трансформации плазмиду - вводят в штамм 3101,содержащий хелперную плазмиду , методом кальциевой трансфекции с последующим отбором на канамицин-содержащей среде и ПЦР-анализом клонов на наличие плазмиды -. Трансформацию растений табака и картофеля проводят посредством кокультивации листовых и стеблевых эксплантов с суспензией агробактерий. Отбор трансформантов проводят на селективных средах, содержащих канамицин. Наличие встроенных генов определяют методами ПЦР и гибридизации по Саузерну. Степень ингибирования фитопатогенов определяют стандартными методиками. Карта полученной таким образом генно-инженерной конструкции, плазмиды , содержащей ДНК-последовательность длиной 1854 п.о., включая структурную часть гена(1686 п.о.), выделенного из бактерии . , и использованной в дальнейшем для трансформации растений, показана на фиг. 1. Использование плазмиды -, описанной в данном изобретении, позволяет достаточно простым путем вводить гениз штаммав геном растений для создания линий и сортов растений с повышенной устойчивостью к фитопатогенам относительно исходной нетрансформированной формы. Изобретение иллюстрируют следующие примеры. Пример 1. Клонирование полноразмерной ДНК-последовательности генаиз почвенной бактерии. Геномную ДНК выделяют из штаммас использованием насыщенного раствора . Лизат центрифугируется и осадок ресуспендируется в буфере(50 мМ -, 50 мМ , 5 мМ -2), после чего добавляется 50 мг лизоцима и 1 мл 10 лаурилсаркозина. Далее проводится экстракция фенол-хлороформом и осажде 3 11553 1 2009.02.28 ние изопропанолом. Осадок промывается 70 этанолом и растворяется в ТЕ-буфере. Для амплификации используются следующие праймеры 53 и 5-3. ПЦР проводится в объеме 25 мкл, реакционная смесь содержит 1,5 мМ 2, 200 мМ каждого из дезоксинуклеотидтрифосфатов (, , и ), 10 каждого из праймеров, 1 полимеразы и 10 нг геномной ДНК из штаммаС 1270. Реакция проводится на термоциклере по следующей программе 25 циклов 94 С 1 мин, 54 С 1 мин и 72 С 1,5 мин, с финальной фазой элонгации 72 С 4 мин. ПЦР-продукт разделяется на 0,8 агарозе в ТАЕ-буфере. Ампликон размером 2165 п.н. выделяют из геля посредством электроэлюции. Электрофоретическую зону, содержащую нужный фрагмент, вырезают из геля, помещают в диализный мешок и подвергают электроэлюции в однократном трис-боратном буфере при напряжении 80 в течение 1 ч. Элюат экстрагируют смесью фенол-хлороформ (11) и очищают на микроколонке с сефадексом -50 в ТЕ-буфере, осаждают этиловым спиртом и проверяют гель-электрофорезом в агарозе. Лигирование проводят при стандартных условиях 12 ч при 15 С при пятикратном избытке вставки по отношению к векторному фрагменту 7. Полученной лигазной смесью трансформируют клетки Е.109. Трасформацию проводят с применением СаС 2 7. Из устойчивых к ампициллину рекомбинантных клонов выделяют плазмидную ДНК по методу Бирнбойма и Долли 8. Трансформированные клетки Е.109 выращивают в жидкой средес ампициллином (100 мкг/мл), содержащей 5 г(о.с.ч.), 8 г триптона (, США), 5 г дрожжевого экстракта(, США), в течение 16 ч при 37 С. Клетки (10 мл культуры) осаждают центрифугированием 3000 об./мин 20 мин, ресуспендируют в 200 мкл буфера следующего состава 25 мМ трис-гидрохлорида рН 8,0, 50 мМ глюкозы, 20 мМ ЭДТА, 2 мг/мл лизоцима(, США), затем добавляют 200 мкл раствора 0,2 с 1, инкубируют до полного просветления суспензии в ледяной бане. Добавляют 150 мкл 3 М ацетата натрия рН 4,8, перемешивают и удаляют осадок центрифугированием (20 мин, 3000 об./мин). ДНК из супернатанта осаждают двумя объемами этилового спирта, осадок растворяют в 0,3 М ацетате натрия (рН 6,0) и осаждают двумя объемами этилового спирта. Осадок, собранный центрифугированием, растворяют в ТЕ-буфере. Далее из ампликона в плазмиду- переклонируется участок в 1854 п.н., содержащийразмером 1686 п.н., которая кодирует протеинмолекулярной массой 60,880 , состоящий из 562 аминокислот. Соответствие клонированной последовательности ДНК генаподтверждают посредством секвенирования 7. Пример 2. Создание плазмиды - для доставки и экспрессии генав растениях. Для создания кассеты экспрессии генав растениях используется удобная для молекулярно-генетических манипуляций плазмида 51. Она является производной плазмиды 18 и содержит в своем составе промотор и терминатор вируса мозаики цветной капусты 9. Между промотором и терминатором находятся сайты узнавания некоторых широко используемых рестриктаз (, , , , , ). Удобным является также и то, что экспрессирующую кассету можно вырезать из вектора с помощью сразу нескольких рестриктаз (, , , ). Вектор является многокопийным и несет ген устойчивости к ампициллину. Полученная конструкцияявляется удобной при создании векторов, предназначенных для переноса генав геном растений, т.к. в ее последовательности удобно расположены сайты узнавания эндонуклеаз рестрикции, что позволяет легко вырезать кассету с геномдля переклонирования в других плазмидах. Для создания вектораДНК плазмиды 51 гидролизуют эндонуклеазой рестрициипри 30 С в буфере, содержащем 33 мМ трис-ацетат (рН 7,9 при 37 С),10 мМ ацетат магния, 66 мМ ацетат калия, 0,1 мг/мл бычьего сывороточного альбумина. Затем после тепловой инактивации рестриктазы ДНК вектора дефосфорилируют инкуба 4 11553 1 2009.02.28 цией с 1 единицей щелочной фосфатазы при 37 С. Продукты реакций разделяют в 1 агарозном геле, содержащем 0,5 мкг/мл бромистого этидия. Фрагмент геля, содержащий линеаризованный вектор, вырезают с помощью скальпеля, затем из него с использованием процедуры замораживания-оттаивания выделяют ДНК. После очистки путем экстракции смесью фенол-хлороформ ДНК вектора лигируют с 120/136-фрагментом рекомбинантной плазмиды . Реакцию лигирования проводят в течении 20 ч при 16 С с помощью ДНК лигазы фага Т 4. Лигированную ДНК используют для трансформации штамма 5 (генотип -1 17 96 1 1 44 1 8015 8 -) по стандартной методике с использованием хлорида кальция (пример 1). Трансформированные клетки отбирают на агаризованной среде ,содержащей 100 мкг/мл ампициллина. Для проверки наличия плазмиды отдельные колонии отсевают в пробирку с 4 млс ампициллином. Плазмидную ДНК выделяют, как было описано выше. Полученные препараты анализируют с помощью эндонуклеаз рестрикции. Отбирают плазмиду, содержащую вставку последовательности, которая кодирует хитиназу . Проверяют правильность ориентации вставки с помощью рестрикции. При конструировании вектора для переноса последовательности гена хитиназыв растения была использована плазмида рВ 121, которая представляет собой удобный и хорошо изученный вектор для трансформации растений, зарекомендовавший себя при переносе трансгена в широкий спектр культур 10. Она содержит под контролем-промотора ген неомицинфосфотрансферазы(ген ), обуславливающий устойчивость растений к аминогликозидным антибиотикам удобный для клонирования полилинкер, маркерный ген , ген бактериальной устойчивости к канамицину бактериальный участок начала репликациииз плазмиды 19, что позволяет поддерживать плазмиду не только в, но и в. Гени полилинкер фланкированы участкамии , необходимыми для встраивания области Т-ДНК в геном растений. Плазмиды 121 игидролизуют энодонуклеазами рестрикцииипри 37 С в буфере, содержащем 10 мМ трис- (рН 8,5), 10 мМ хлорид магния, 100 мМ хлорид калия, 0,1 мг/мл бычьего сывороточного альбумина. После тепловой инактивации рестриктазы ДНК вектора рВ 121 дефосфорилируют с помощью 1 единицы щелочной фосфатазы в той же реакционной смеси. Очистку фрагментов в агарозном геле, лигирование и трансформацию проводят так же, как было описано выше. Отбор трансформантов проводят на агаризованной среде , содержащей 50 мкг/мл канамицина. После выделения плазмидной ДНК по методу щелочного лизиса ее анализируют с помощью эндонуклеаз рестрикции. Отбирают клоны, содержащие плазмиду со вставкой в ориентации голова к хвосту (-) по отношению к генупод контролем -промотора. Схема полученной конструкции представлена на фиг. 1. Пример 3. Создание агробактериального штамма на базе 3101 для трансформации растений с использованием вектора -. Модифицированные агробактериальные штаммы для трансформации растений создаются с использованием бинарной плазмидной системы, включающей в себя хелперную плазмиду с удаленной Т-ДНК, обеспечивающую -функции при трансформации, и трансфер-вектор, несущий в составе Т-ДНК трансген в кассете экспрессии и селективный ген в кассетах растительной экспрессии. Т-ДНК окаймлена фланкирующими последовательностямии , что обеспечивает ее перенос в клетку растения и интеграцию в геном с помощью ферментов, кодируемых хелперной плазмидой. Агробактериальный штамм для трансформации растений геном хитиназысоздается на основе широко распространенного эффективного штамма 3101 11 с использованием хелперной плазмиды . Трансформация данного штамма последовательно хелперной плазмидой и трансфер-вектором проводится следующим образом. Культуру агробактерии наращивают 20 ч в 5 мл среды(1 г/л дрожжевого экстракта,5 11553 1 2009.02.28 1 г/л триптона, 5 г/л сахарозы, 0,5 г/л 472) при 28 С. Затем обновляют культуру в 50 мл(разбавление 150) в течение 5-6 ч. Далее центрифугируют 5 мин при 4000 об./мин, ресуспендируют клетки в 10 мл 0,15 Ми инкубируют 15 мин на льду. Затем клетки центрифугируют 5 мин при 4000 об./мин и ресуспендируют в 1 мл 20 мМ СаС 2. Суспензию разливают в стерильные эппендорфы по 200 мкл, добавляют 0,1-1 мкг плазмидной ДНК, инкубируют на льду 30 мин и замораживают при -60 С. При оттаивании добавляют 0,8 мли инкубируют 2 ч при 28 С, после чего высевают на чашки Петри с агаризованной , содержащей селективный антибиотик (соответственно тетрациклин в концентрации 12,5 мг/л для хелперной плазмидыи канамицин в концентрации 50 мг/л для трансфер-вектора -, а также рифампицин в концентрации 20 мг/л для селекции агробактерий). Для подтверждения наличия плазмид в штамме из полученных клонов выделяют плазмидную ДНК по вышеописанной методике и проводят рестрикционный и ПЦР-анализ. Пример 4. Создание трансгенных растений табака и картофеля, несущих и экспрессирующих ген . Для трансформации используют асептическую культуру линии табака.1, а также асептическую пробирочную культуру картофелябелорусского раннего сорта Дельфин. Табак культивируют при 24/18 С, 16/8-часовом фотопериоде, освещенности порядка 2000-3000 лк. Картофель культивируют при 21/18 С, 16/8-часовом фотопериоде, освещенности порядка 3000 лк. Для трансформации используют листья 6-8-недельных растений, выросших в стерильных условиях. Трансформацию проводят следующим образом. Высевают агробактерию со свежей чашки или культуры в 20 млс антибиотиками на 1-2 сут. Готовят жидкую среду ,т.е. , содержащую -витамины и 30 г/л сахарозы, рН 5,6, после автоклавирования добавляют ВАР в концентрации 0,2 мг/л и НУК в концентрации 1 мг/л для табака либо зеатин в концентрации 0,5 мг/л, ИУК в концентрации 3 мг/л для картофеля. Агробактерии центрифугируют 15 мин при 4000 об./мин, ресуспендируют в 20 мл . Ресуспендированные агробактерии разводят в 20 раз средой . В ламинаре стерильно нарезают листья пробирочной культуры, в чашки доливают 10 мл суспензии агробактерии и на 2-3 сут. помещают в темноту на 22 С. Готовят агаризованную среду - (, содержащую-витамины и 30 г/л сахарозы, рН 5,6, 8 г/л агара), после автоклавирования добавляют ВАР 0,2 мг/л и НУК 1 мг/л для табака либо зеатин 0,5 мг/л, ИУК 3 мг/л для картофеля,селективный агент канамицин в концентрации 50 мг/л, тиментин в концентрации 200 мг/л для элиминации агробактерии. Экспланты пересаживают на среду а- через 2-3 сут.,предварительно обсушив каждый эксплант на фильтровальной бумаге. Через 2 недели проводят пересадку на среду(, содержащую -витамины и 30 г/л сахарозы,рН 5,6, 8 г/л агара, после автоклавирования добавляют ВАР в концентрации 1 мг/л и НУК в концентрации 0,1 мг/л для табака либо зеатин в концентрации 2 мг/л и 3 в концентрации 5 мг/л для картофеля, канамицин в концентрации 50 мг/л, тиментин в концентрации 200 мг/л). Появляющиеся регенераты срезают и пересаживают на среду для укоренения(, содержащую -витамины и 30 г/л сахарозы, рН 5,6, 8 г/л агара,после автоклавирования добавляют ИУК в концентрации 0,05 мг/л, канамицин в концентрации 50-100 мг/л, тиментин в концентрации 200 мг/л). Регенеранты в дальнейшем анализируются на наличие в геноме трансгена хитиназы и его экспрессию. Наличие у регенеранта гена хитиназыподтверждают посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР). Выделение ДНК из растений, укоренившихся на селективной среде, проводят следующим образом. Растительные ткани, замороженные или свежие,растирают в ступке с жидким азотом. Гомогенат заливают буфером(100 рН 8,5, 100, 50 рН 8,0, 2) в соотношении 12. После размора 6 11553 1 2009.02.28 живания добавляют протеиназу К (10 мг/мл) прямо в ступку - 50-100 мкг на 1 мл смеси,инкубируют при 65 С 1,5-2 ч. После этого добавляют равный объем смеси фенолхлороформ (11), перемешивают и центрифугируют при 4500 об./мин в течение 20-30 мин. Снимают верхнюю фазу и переносят в новую пробирку, добавляют равный объем хлороформа, встряхивают, центрифугируют 20-30 мин при 4500 об./мин. Верхний слой переносят в маленькие стаканчики на 50 мл, добавляют изопропанол в соотношении 0,6-0,9 объема образца. С помощью палочки накручивают ДНК до полного ее извлечения. Палочки с намотанной на них ДНК промывают 75 спиртом и сушат около 40 мин. Высушенную ДНК растворяют в 300 мкл стерильного ТЕ-буфера (10, 1, рН 8,0). После растворения ДНК обрабатывают РНКазой в течение 45-60 мин при 37 С. Затем проводят стандартную очистку фенол-хлороформом. ДНК осаждают этанолом, промывают 80 этанолом. После того как ДНК будет высушена, ее растворяют в ТЕ-буфере. Концентрацию ДНК определяют с помощью агарозного мини-гель электрофореза и с помощью спектрометрии. Для амплификации используются следующие праймеры 53 и 53. ПЦР проводится в объеме 25 мкл, реакционная смесь содержит 1,5 мМ 2, 200 мМ каждого из дезоксинуклеотидтрифосфатов (и ), 10 каждого из праймеров, 1 полимеразы и 100 нг геномной растительной ДНК либо плазмидной ДНК - в качестве положительного контроля. Реакция проводится на термоциклере по следующей программе 4 мин при 95 С,30 циклов 94 С 30 с, 57 С 30 с и 72 С 1 мин, с финальной фазой элонгации 72 С 4 мин. ПЦР-продукт разделяется на 0,8 агарозе в ТАЕ-буфере, результат фиксируется фотографированием в ультрафиолете с помощью цифровой системы гель-документирования. Экспрессию хитиназыподтверждают посредством - (полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией). Выделение РНК из растений проводят гуанидинтиоцианатным методом 12. 20 г растительной ткани замораживают в жидком азоте и растирают до порошкообразного состояния, проводят экстракцию 40 мл лизирующего буфера следующего состава 50 мМ трис-гидрохлорид, рН 7,6, 25 мМ ЭДТА (этилендиаминотетрауксусная кислота), 0,07 мМ 2-меркаптоэтанол, 2-лаурилсаркозил. Полученный лизат трижды экстрагируют смесью фенол-хлороформ-изоамиловый спирт(2002004) до исчезновения интерфазы. Фазы разделяют центрифугированием 5 мин при 5000 об./мин. Из водной фазы РНК осаждают 3 М ацетатом натрия (рН 6,05) в течение 16 ч в ледяной бане. Полученный осадок собирают центрифугированием, растворяют в ТЕбуфере (0,05 мМ трис-гидрохлорид, рН 7,5, 0,01 мМ ЭДТА) и осаждают этанолом в присутствии 0,3 М хлористого натрия. Качество полученного препарата РНК исследуют методом гель-электрофореза в агарозном геле в присутствии формальдегида. Пробы растворяют в 20 мкл денатурирующего буфера следующего состава 3 мкл 36 формальдегида, 7 мкл формамида концентрированного и 8 мкл буфера для электрофореза (фосфоацетатный буфер). РНК прогревают в течение 5 мин при 65 С и вносят в лунки 0,8 агарозного геля, приготовленного на электродном буфере, содержащем 1,1 М формальдегида. Гель окрашивают бромистым этидием (0,5 мкг/мл) и фотографируют в ультрафиолете с помощью цифровой системы гельдокументирования. На выделенной РНК синтезируют одноцепочечную кДНК, которую далее анализируют посредством описанной выше процедуры ПЦР с праймерами к хитиназе на наличие транскрипта бактериальной хитиназы, свидетельствующего о считывании трансгена с геномной вставки. Образцы, показавшие экспрессию хитиназы , анализируют на хитинолитическую активность фермента и ингибирование роста фитопатогенов. Пример 5. Анализ хитинолитической активности фермента хитиназы , экспрессирующегося в трансгенных растениях. 7 11553 1 2009.02.28 Выделение белка из растений табака и картофеля проводилось следующим образом 13. Образец листьев (0,5-1 г) замораживали в жидком азоте, растирали в ступке, переносили в пробирку типа эппендорф и добавляли натрий-цитратный буфер (0,1 М, р 5,0) из расчета 1 мл на 1 грамм листьев. Далее препарат размешивали на вортексе и осаждали дебрис центрифугированием 10 мин при ускорении 12000 . Для тестирования активности хитиназы субстрат -2 (р-нитрофенил,-диацетилхитобиозу) растворяют в концентрации 300 мкг/мл в 0,05 М калийфосфатном буфере (рН 6,0), содержащем 0,02(/) 3 14. 100 мкл субстрата помещают в эппендорфе на лед, добавляют 10 мкл раствора хитиназы и инкубируют на водяной бане 50 С 5-30 мин, отбирая очередную аликвоту для спектрофотометрии каждые 5 мин. Реакцию останавливают добавлением 5 мкл 1 М , что также способствует проявлению цвета р-нитрофенола, образующегося при расщеплении хитиназой субстрата. Поглощение измеряется спектрофотометрически при 410 нм, выстраивается кривая с 5-минутным интервалом для трансгенных и контрольного (исходного) генотипов (фиг. 2). Пример 6. Изучение ингибирования роста и развития фитопатогеновитрансгенными растениями, несущими ген хитиназы . Анализ ингибирования роста и развития фитопатогеновпроводится следующим образом 15. В чашки Петри диаметром 40 мм заливается агаризованная среда (). Споры патогена ( ,,) отбираются с чашки Петри, содержащей свежую культуру, в эппендорф с водой , тщательно ресуспендируются. В центр чашки высевается 3 мкл суспензии спор. Через 2 сут. после высева колонии растения картофеля либо табака (трансгенные и контроль, возраст 1-1,5 месяца) гомогенизируются в ступке пестиком, экстракт отбирается в пробирки эппендорф. Экстракт центрифугируется 5 мин при 4000-5000 об./мин в настольной центрифуге. Диски фильтровальной бумаги (4-5 мм) пропитываются экстрактом растений и выкладываются вокруг растущей колонии на расстоянии 2 мм (6 дисков на чашку). Оценка латерального ингибирования роста колоний патогенов и фотографирование проводятся с интервалом в 1 сутки. На основании анализа зон роста патогенов выстраиваются суточные динамические кривые и рассчитывается ингибирующий эффект по отношению к контролю. На основании обсчета зон роста определяются параметры прироста патогена в процентах относительно первоначального размера колонии с целью внутреннего нормирования данных. Трансгенные растения, содержащие ген хитиназы , характеризуются существенным (для ряда образцов более чем двукратным) ингибированием роста фитопатогенов, что иллюстрируется фиг. 3. При тестировании устойчивости трансгенных растений картофеляк сельскохозяйственно важному патогенуу тепличных растений картофеля (трансгенных и контрольных) отбираются верхние трилистники длиной 6-7 см из среднего яруса в повторностях не менее трех. Трилистники помещаются на увлажненную фильтровальную бумагу в закрытую камеру на каждую из боковых долей и на обе половины главной доли наносится капля (100 мкл) тщательно размешанной суспензии свежей культуры, инкубация проводится при комнатной температуре с периодическим наблюдением. Итоговое фотографирование и учет результатов проводятся через 10 дней. Трансгенные растения согласно классификации, принятой в селекционных испытаниях,показали уровень относительно высокой устойчивости (поражение до 25 листовой доли), тогда как контрольные растения показали низкую устойчивость (поражение до 75 листовой доли). Пример приведен на фиг. 4. Образцы трансгенного картофеля были исследованы на устойчивость к альтернариозу методами, применяемыми в селекционном процессе на базе БелНИИ картофелеводства, г. Самохваловичи. При заражении комплексом патогеновисреди трансгенных образцов, несущих ген хитиназы , также выделены линии, показавшие относительно высокую устойчивость, тогда как данные по исходному сорту Дельфин не превышали показателя средняя устойчивость. 8 Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 10

МПК / Метки

МПК: C12N 15/82, C12N 15/79, C12N 9/42

Метки: pbi-chia, плазмида, получения, рекомбинантная, растении, способ, хитиназы, трансгенного, экспрессии, растения

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/10-11553-rekombinantnaya-plazmida-pbi-chia-dlya-ekspressii-v-rastenii-hitinazy-i-sposob-polucheniya-transgennogo-rasteniya.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Рекомбинантная плазмида pBI-chiA для экспрессии в растении хитиназы и способ получения трансгенного растения</a>

Предыдущий патент: Транспортная развязка

Следующий патент: Способ получения дипептида L-лизил-L-глутаминовая кислота

Случайный патент: Рабочий орган орудия для уборки камней