Термовоздушная электростанция

Текст

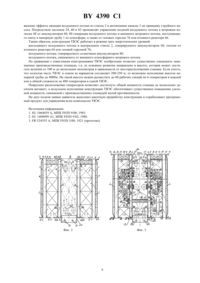

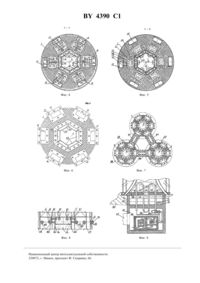

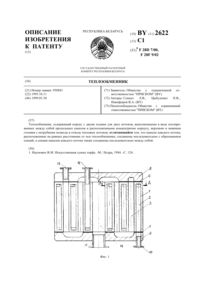

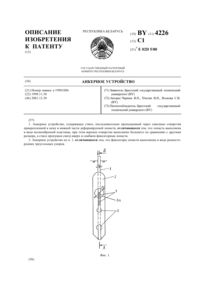

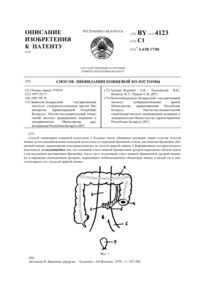

(71) Заявитель Телеханский опытный лесхоз(73) Патентообладатель Телеханский опытный лесхоз(57) 1. Термовоздушная электростанция, содержащая напорную трубу, внутри шахты центрального ствола которой установлен электрогенератор с ветровым колесом, а в основании трубы на наружной поверхности аккумулятор энергии, например солнечной, отличающаяся тем, что концентрично центральному стволу шахты напорной трубы расположена, по меньшей мере, пара электрогенераторов горизонтального исполнения, ветровые колеса каждого из которых размещены оппозитно, в выполненных в корпусе напорной трубы автономных воздушных вертикальных каналах, входные сечения которых находятся в рабочей камере аккумулятора энергии, а выходные сечения автономных воздушных каналов расположены на уровне верхнего среза напорной трубы, при этом автономные воздушные каналы и центральный ствол пневматически связаны между собой эжекционными каналами. 2. Термовоздушная электростанция по п. 1, отличающаяся тем, что электрогенераторы с ветровыми колесами расположены поярусно в шахте напорной трубы снизу вверх. 3. Термовоздушная электростанция по любому из пп. 1 или 2, отличающаяся тем, что центральный ствол шахты, эжекционные каналы и автономные воздушные каналы выполнены с возможностью образования между собой струйных насосов. 4. Термовоздушная электростанция по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что центральный ствол напорной трубы пневматически связан с автономными вертикальными воздушными каналами посредством регулируемых заслонок. Фиг. 1 5. Термовоздушная электростанция по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что выполнена модульной, по меньшей мере, из трех напорных труб, которые кинематически связаны между собой в основаниях в 4390 1 диаметральных направлениях посредством аккумулятора энергии и расположены по окружности под углом 120 друг относительно друга. Изобретение относится к области энергетики и направлено на использование энергии ветра и восходящих воздушных тепловых потоков и может быть использовано для производства электроэнергии. Известна конструкция тепловой ветроустановки 1, содержащая ветродвигатель с осевым ветровым колесом, соединенным с вертикальной силовой трансмиссией, на нижнем конце вала которой закреплена крыльчатка, расположенная в обичайке-кожухе, размещенном в баке теплогенератора. При ветре достаточной скорости ветровое колесо начинает вращаться и через трансмиссию приводит во вращение крыльчатку,посредством которой вода в баке теплогенератора прогоняется через кольцевой зазор между кожухомобечайкой и баком постепенно нагревается за счет трения. Установка не эффективна при низких скоростях ветра или безветрии, что снижает возможности ее применения. Известна также ветроэнергетическая установка 2 с накопителем энергии в виде навитых на вертикальный вал пружинных лент и батарей, связанных при помощи муфт с рабочей машиной пружинных аккумуляторов. При работе установки ветровое колесо ориентируется на ветер и, вращаясь за счет энергии ветра, закручивает пружинные ленты, заряжая аккумуляторы. После прекращения ветра привод машины в работу производится от заряженных пружинных аккумуляторов. Недостатком конструкции является невысокая удельная мощность и надежность пружинных аккумуляторов. Наиболее близкой к предлагаемой конструкции термовоздушной электростанции (ТВЭС) является ветроэлектростанция 3, содержащая напорную трубу с аккумулятором солнечной энергии тепличного типа в основании последней, при этом электрический генератор размещен внутри напорной трубы, а ветровое колесо генератора дополнительно приводится во вращение восходящим потоком теплого воздуха, поступающего из тепличного аккумулятора. Известная конструкция ТВЭС позволяет дополнительно использовать тепловую энергию солнца для нагрева воздуха и создания конвекционного восходящего воздушного потока со стабильным давлением на ветровое колесо электрической установки. Недостатком конструкции является малая удельная электрическая мощность, снимаемая с одного кубического метра рабочего объема напорной трубы. Задачей изобретения является повышение эффективности ТВЭС за счет увеличения ее мощности путем оптимального использования полезного рабочего пространства шахты напорной трубы. Поставленная задача достигается тем, что термовоздушная электростанция, содержащая напорную трубу,внутри шахты центрального ствола которой установлен электрогенератор с ветровым колесом, а в основании трубы на наружной поверхности - аккумулятор энергии, например солнечной, согласно изобретению,концентрично центральному стволу шахты напорной трубы расположена, по меньшей мере, пара электрогенераторов горизонтального исполнения, ветровые колеса каждого из которых размещены оппозитно, в выполненных в корпусе напорной трубы автономных воздушных вертикальных каналах, входные сечения которых находятся в рабочей камере аккумулятора энергии, а выходные сечения автономных воздушных каналов расположены на уровне среза напорной трубы, при этом автономные воздушные каналы и центральный ствол пневматически связаны между собой эжекционными каналами. Существенно, что электрогенераторы с ветровыми колесами расположены поярусно в шахте напорной трубы снизу вверх. Важно, что центральный ствол шахты, эжекционные каналы и автономные воздушные каналы выполнены с возможностью образования между собой струйных насосов. Принципиально, что центральный ствол напорной трубы пневматически связан с автономными вертикальными воздушными каналами посредством регулируемых заслонок. Предпочтительно, чтобы ТВЭС была выполнена модульной, по меньшей мере, из трех напорных труб,которые кинематически связаны между собой в основаниях в диаметральных направлениях посредством аккумулятора энергии и расположены по окружности под 120 друг относительно друга. Изобретение поясняется чертежом, где фиг. 1 показывает общий вид продольного разреза первой секции в зоне основания напорной ТВЭС фиг. 2 то же, что и фиг. 1, но со схемой протекания восходящего воздушного потока в холостой секции аккумулирующей части рабочего объема напорной трубы 2 4390 1 фиг. 3 то же, что и фиг. 1, но со схемой протекания восходящего воздушного потока в рабочей секции ветрогенераторов фиг. 4 - поперечный разрез по А-А фиг. 5 - поперечный разрез по Б-Б фиг. 6 - вид по стрелке С по фиг. 3 фиг. 7 - вариант модульного исполнения конструкции ТВЭС фиг. 8 - вариант исполнения стыкового соединения модулей секций конструкции ТВЭС фиг. 9 - продольный разрез подземной части ТВЭС с особыми условиями при использовании, например,избыточного тепла от ядерного реактора. ТВЭС состоит из секции основания (фиг. 1) и включает напорную трубу 1, многогранный ствол 2 ускорения восходящего воздушного потока которой расположен в центре устройства. Концентрично ствола 2 шахты напорной трубы 1 расположены автономные воздушные каналы 3 в виде камер трапециевидного сечения,образованных по наружным граням центрального ствола 2, верхняя часть камер воздушных каналов 3 закрыта перемычкой 4, с дальнейшим наращиванием многогранного монтажного фланцевого выступа 5 с отверстиями 6. В нижней части от основания шахты в корпусе 7 напорной трубы 1 и в каждой грани трапециевидных камер воздушного канала 3 расположены сквозные эжекционные каналы 8, которые совместно с центральным многогранным стволом 2 образуют между собой систему струйных насосов. В верхней части секции центрального ствола 2 расположены такие же эжекционные каналы 8, которые имеют прямую связь с центральным стволом 2. Наружные стороны трапециевидных камер воздушного канала 3 с помощью арматуры 9 из фасонного проката связаны с лифтовыми каналами 10, а также с арматурой 11 внешней обшивки аккумулятора 80 из алюминиевого листа 12. Лифтовые каналы 10 содержат со всех сторон прямоугольные фланцы 13 с отверстиями 14 для монтажа. В верхней части секции основания расположена монтажная площадка 15 с временными ограждениями 16, а в корпусе ствола 2 в верхней части секции выполнены монтажные отверстия 17. В целом секция основания (фиг. 1) расположена на бетонном фундаменте 18, в котором выполнен сливной канал 19 для отвода влаги. Секция основания в нижней части выполнена гиперболического очертания, которой переходит в трубу многогранного сечения для обеспечения условий оптимальной аэродинамики забора-всасывания атмосферного воздуха из аккумулирующей части. На фиг. 2 показана в разрезе секция холостой или аккумулирующей части, которая содержит ствол 2, с концентрично расположенными автономными воздушными каналами 3 в виде камер трапециевидного сечения, смонтированных на наружных гранях центрального ствола 2, верхняя часть камер воздушных в каналов 3, как сверху так, и снизу закрыты перемычками 4 с возможностью дальнейшего наращивания ствола 2 посредством многогранного фланцевого выступа 5 с отверстиями 6. В нижней части центрального многогранного ствола 2 вмонтирована монтажная вставка 20, которая снабжена отверстиями 21, которые при стыковке должны совпадать с отверстиями 17 секции основания центрального ствола 2. В нижней части каждого автономного канала 3 выполнены дополнительные эжекционные каналы 22, которые образованы с наружной его стороны и имеют вход только в саму камеру воздушного канала 2. Наружные стороны камер воздушных каналов 3 с помощью арматуры 9 из фасонного проката связаны с лифтовыми каналами 10, а также с арматурой 11 обшивки, которая образована круглым диаметром и обшита листом 12 из алюминия. В верхней части секции холостой расположена монтажная площадка 15 с ограждениями 16, лифтовые каналы 10 в верхней части секции имеют со всех сторон фланцы 13 с отверстиями 14 для монтажа. Секция холостой части напорной трубы 1 монтируется следующей на секции основания и унифицирована. На фиг. 3 приведен вертикальный разрез рабочей секции, которая содержит многогранный ствол 2 ускорения, в котором расположены трапециевидные камеры автономных воздушных каналов 3, которые как сверху, так и снизу закрыты перемычками 4 с возможностью дальнейшего наращивания следующих секций трубы 1 посредством многогранного фланцевого выступа 5 с отверстиями 6. Внизу центрального многогранного ствола 2 вмонтирована монтажная вставка 20, на которой расположены отверстия 21, которые при стыковке совпадают с отверстиями 17 предыдущей установленной секции. Выше монтажной вставки 20 на внутренних стенках трапециевидных камер автономных каналов 3 расположены дополнительные эжекционные каналы 23, которые образованы с внутренней стороны ствола 2 с входом в трапециевидные камеры автономных воздушных каналов 3. Выше последних расположена задвижка 24 с усилением 25, которая расположена на шпонке 26 на валу 27, который установлен на подшипниках 28, которые установлены в ступицах 29, которые закрыты крышками 30 и в целом расположены на наружных стенках трапециевидных камер 2. Правый конец вала 27 с помощью муфты 31 соединен с редуктором 32 с электрическим приводом 33, а на левом конце вала 27 закреплен двухплечный рычаг 34, который одним концом связан с концевым включателем 35 в положении открыто, а другой в плечо 36 рычага 34 должно выключать электромотор 33 через концевой выключатель 37 в положении закрыто. Концевые выключатели 35 и 37 закреплены на секторе 38 в пазу круглого диаметра с таким расчетом, чтобы их можно было перемещать для выбора положений. Выше ступиц 29 на наружных стенках трапециевидных камер воздушных каналов 3 расположены эжекционные каналы 39, которые имеют вход в камеры воздушных каналов 3. Затем выше расположены трапециевидные 3 4390 1 задвижки 40, которые размещены на шпонке на валу в подшипниковых опорах. Наружный конец вала соединен с помощью шлицов с редуктором 41 с электрическим приводом 42. Выступающий конец вала редуктора 41 содержит двухплечевой рычаг 43, один конец которого связан с концевым выключателем 44 в положении закрыто, а второй конец 45 рычага 43 связан с концевым выключателем 46 и отключит редуктор 41 или электродвигатель 42 в положении приоткрыто. Концевые выключатели 44 и 46 расположены на секторе 47 в пазу круглого диаметра для выбора положений. Выше трапециевидных задвижек 40 в трапециевидных камерах воздушных каналов 3 расположены ветровые колеса 48 электрогенраторов 54, которые расположены на валу 49, который расположен в подшипниках 50, смонтированных в ступицах 51, закрытых фланцами 52. Ступицы 51 закреплены на стенках как с внешней, так и с внутренней стороны трапециевидных камер воздушных каналов 3. Вал 49 ветрового колеса 48 посредством муфты 53 соединен с генератором 54, который расположен на монтажной площадке 55. Выше ветрового колеса 48 расположены выходные отверстия 56, которые имеют выход в центральный ствол 2. На наружных стенках воздушных каналов 3 расположены отверстия 57 для вентиляции и охлаждения генераторов. В верхней части ствола 2 и стенках камер воздушных каналов 3 расположены монтажные отверстия 17 для крепления стыковочной вставки 20 с предыдущей стыковочной секцией. Наружные стороны трапециевидных камер воздушных каналов 3 с помощью арматуры 9 связаны с лифтовыми каналами 10, а также с арматурой 11 обшивки, которая образована круглым диаметром и обшита листом 12 из алюминия. Лифтовые каналы 10 содержат со всех сторон квадратные фланцы 13 с отверстиями 14 для монтажа. В верхней части секции расположена монтажная площадка 15 с ограждением 16. Аналогичные фланцы 13 с отверстиями 14 для монтажа расположены в нижней части лифтовых каналов 10. Рабочую секцию фиг. 3 монтируют на установленных секциях холостой части фиг. 2, и последующие рабочие секции являются стандартными. На фиг. 4 изображена рабочая секция напорной трубы 1 в разрезе Б-Б, включая центральный многогранный ствол 2, который окаймлен трапециевидными камерами воздушных каналов 3, в которых расположены ветроколеса 48, которые соединены посредством муфты 53 с генератором 54, которые расположены на монтажной площадке 55, которая связана с лифтовыми каналами для удобства монтажа - демонтажа генератора 54. На фиг. 5 приведен фрагмент рабочей секции в разрезе по В-В, включающий центральный многогранный ствол 2 с трапециевидными камерами воздушных каналов 3, в которых расположены трапециевидные задвижки 40, соединенные через редуктор 41 с электродвигателем 42. На наружном конце вала редуктора 41 установлен двуплечий рычаг 43, одно плечо которого связано с концевым выключателем 44 в положение закрыто, а второе плечо 45 рычага 43 связано с отключением электродвигателя 42 и через концевой выключатель 46 связано с задвижкой 40 в положении приоткрыто. На фиг. 6 изображен вид по стрелке С рабочей секции ТВЭС, на которой показан центральный ствол 2 с заслонкой 24, выведенной в положении закрыто. При этом ветроколеса 48 условно сняты со своих посадочных мест, перемычка 4 условно удалена, а заслонки 40 находятся в положении закрыто. Фиг. 6 раскрывает конструкцию стыковочных фланцев 5 и 13 в плане. На фиг. 7 представлен вариант модульного исполнения ТВЭС в виде треугольника, образованного из трех напорных труб 1, 58 и 59, расположенных по окружности под углом 120 друг относительно друга и соединенных между собой в основаниях в диаметральных направлениях в единый энергетический узел посредством солнечных аккумуляторов энергии тепличного типа - переходных туннелей 60. На фиг. 8 изображено соединение стыковочных секций между собой. Показана стыковка первой секции,считая от основания, с секцией холостой части, где монтажная вставка 20 вошла в центральный многогранный ствол 2 и соединена через отверстия 17 болтами 61 в горизонтальном положении. Многогранные фланцы 5 трапециевидных камер 3 как одной секции, так и другой через отверстия 6 соединены болтами 62, а лифтовые каналы 10, содержащие фланцы 13, через отверстия 14 соединены болтами 63. Все остальные секции соединены между собой аналогично. На фиг. 9 изображен продольный разрез подземной части основания напорной трубы 1 при использовании ТВЭС в особых условиях. Шахтный колодец 64 соединен туннельными ходами 65 с двумя другими напорными трубами 58 и 59 под поверхностью земли 78. На дне колодца 64 расположен атомный реактор 66,который подключен на входе к трубному змеевику 67, а на выходе через компенсатор 68 и змеевик 69, расположенный вертикально на перемычке 70 шахтного колодца 64 и закрепленный упорами 71. Змеевик 69 на 50 футерован огнеупорным кирпичом 72, кладка которого выполнена с вертикальными ходами 73 и перекрыта перемычкой 74, а вторая половина змеевика на 50 выходит в центральный многогранный ствол 2 на уровень или выше входных эжекционных каналов 8. На перемычке 74 перекрытия колодца 64 и кирпичной кладки 72 установлена горизонтальная круглая труба 75, на которой расположены горелки 76. К трубе 75 подведен подводом 77 газ. ТВЭС работает следующим образом. Поступающий воздух в секции основания установки через эжекционные каналы 8 поступает одновременно в центральный шестигранный ствол ускорения 2 и во все трапециевидные камеры автономных воздушных каналов 3, а также под обшивку листа 12 аккумулятора 80. Воздух,4 4390 1 нагретый с помощью солнечной энергии в аккумуляторе 80, а также частично в трапециевидных камерах автономных воздушных каналах 3, проходит через эжекционные каналы 8 в центральный ствол 2 ускорения. Аналогичный цикл проходит во всех последующих секциях холостой части (фиг. 2), т.е. воздух, нагреваясь за обшивкой листа 12, поступит через эжекционные каналы 39, 8 и 56 в центральный ствол 2 ускорения, а также через вентиляционные каналы 57 в рабочих секциях фиг. 3. В статическом состоянии при открытых задвижках 24 в центральном стволе 2 на всей его высоте и при закрытых задвижках 40 в автономных воздушных каналах 3 движение воздуха образует сильную тягу, т.к. на высоте 100 - 4000 метров давление воздуха значительно меньше, чем внизу ствола 2, и нагретый воздух устремится вверх. Таким образом, создают постоянную вертикальную составляющую восходящего воздушного потока. Устройство ТВЭС предусматривает также дополнительно прямой нагрев воздуха путем сжигания попутного газа или применения в особых условиях отходящего тепла атомного реактора для нагрева воздушного потока в любых погодных условиях. Для пуска одной рабочей секции (фиг. 3) необходимо в каждой трапециевидной камере воздушного канала 3 открыть задвижки 40 под углом 50-60 градусов, при этом поток воздуха ускоряется в центральном стволе 2, образует сильную тягу и, следовательно, в трапециевидных камерах воздушных каналов 3 создаст сильное разряжение, которое через эжекционные каналы 8, 23, 39, 56 обеспечивает забор воздуха из-за обшивки листа 12. При этом второй поток нагретого воздуха из аккумулятора 80 через эжекционные каналы 8,23, 39 и 56 направлен также в центральный ствол ускорения 2 и тем самым создается тяга, которая заставляет вращаться ветроколеса 48, а вместе с ними и генераторы 54. Аналогичным способом производится пуск генераторов 54 в последующих рабочих секциях установки. Для остановки одного из генераторов 54 в одной из камер 3 необходимо закрыть задвижку 40, а для остановки сразу всех генераторов 54 во всех секциях рабочих камерах 3 необходимо закрыть задвижки 40. Остановка и пуск производится независимо в любой секции устройства аналогичным путем. Способ монтажа ТВЭС позволяет производить соединение или стыковку последующих секций фиг. 7 без остановки действующих секций. Это достигается при открытой задвижке 24 в центральном стволе стыковочной секции фиг. 3 и закрытых задвижках 40 в автономных воздушных каналах камер 3. Для пуска ТВЭС необходимо электросети подсоединить к генераторам 54 и открыть задвижки 24, 40. При работе генераторов 54 выделяться тепло, которое с воздушным потоком через проемы или вентиляционные отверстия 57 поступает в центральный ствол 2 ускорения, тем самым пополняя энергией воздушный поток, а свежий поступающий воздух охлаждает генераторы 54. В пасмурную погоду ТВЭС работает за счет отдачи тепла всех генераторов 54 и тяги, создаваемой естественным воздушным потоком вследствие перепада давления в нижней и верхней части напорной трубы 1. Таким образом, конструкция ТВЭС с аккумуляторами солнечной энергии 60, 80 или газовых горелок 76 для нагрева воздушной массы позволяет создать температурный градиент в восходящем воздушном потоке между основанием напорной трубы 1 и ее верхним срезом. Генерирование восходящего воздушного потока происходить также и за счет естественной конвекции восходящего потока в центральном стволе 2 напорной трубы 1. При этом центральный ствол 2 трубы 1 и автономные воздушные каналы 3 в зоне расположения ветровых колес 48 соединены между собой пневматически посредством эжекционных каналов 8, 23, 39, 56,57 и выполнены с возможностью образования между собой струйных насосов 79. Диаметры эжекционных каналов 8, 23, 39, 56, диаметры воздушных каналов 3 и диаметр центрального ствола 2 соответственно рассчитаны таким образом, чтобы воздушные потоки, протекающие через них, имели бы значение величин скоростейи 2, обратно пропорциональное значениям давления Р 1 и Р 2 воздушных потоков в них. В связи с тем, что значение скоростей 2 и 3 и соответствующих им давлений Р 2 и РЗ на нижнем срезе сечения ствола 2 и верхнем его сечении отличаются между собой, по меньшей мере, практически на порядок, явление эжекции в струйных насосах 79 будет практически стабильным в течение всего рабочего цикла ТВЭС и,в меньшей мере, по сравнению с известными конструкциями ТВЭС зависит от градиента температуры внутри центрального ствола 2 напорной трубы 1. Аккумулятор 80 солнечной энергии тепличного типа расположен на образующей наружной поверхности трубы 1. Рабочая камера аккумулятора 80 образована кольцевой обшивкой из алюминиевого листа 12, охватывающего трубу 1, и пневматически связана с центральным стволом 2, а также с автономными каналами 3 посредством регулируемых заслонок 81, управляемых центральным компьютером в корреляционной зависимости от температурного градиента в камере аккумулятора 80 и в центральном стволе 2. Рабочий цикл ТВЭС включает прогревание воздушной массы в аккумуляторах энергии 60 и 80 до максимальной температуры, характерной для географического месторасположения ТВЭС, и последующую подачу теплой воздушной массы в центральный ствол 2. При этом градиент давления воздушной массы между нижним срезом - основанием напорной трубы 1 - и ее верхним сечением способствует возникновению внутри ствола 2 восходящего воздушного потока, обладающего напорным давлением значительной величины. Далее, через эжекционные каналы 8, 23, 39 воздушный поток поступает в автономные воздушные каналы 3 и приводит во вращение ветровые колеса 48 генераторов 54. Размеры сечений каналов 3, ствола 2 и эжекционных каналов 8, 23 выбраны таким образом, что в соответствии с законами аэродинамики обеспечивают про 5 4390 1 явление эффекта эжекции воздушного потока из ствола 2 в автономные каналы 3 по принципу струйного насоса. Посредством заслонок 24, 40 и 82 производят управление подачей воздушного потока к ветровым колесам 48 от аккумуляторов 60, 80 генерации воздушного потока и внешнего ветрового потока, поступающего снизу в напорную трубу 1 из атмосферы, а также от газовых горелок 76 или атомного реактора 66. Таким образом, конструкция ТВЭС работает в режиме трех энергетических уровней восходящего воздушного потока в центральном стволе 2, генерируемого аккумулятором 60, теплом от атомного реактора 64 или газовой горелкой 76 воздушного потока, генерируемого солнечным аккумулятором 80 воздушного потока, снимаемого от внешнего атмосферного ветрового потока. По сравнению с известными конструкциями ТВЭС изобретение позволит существенно уменьшить занимаемые производственные площади, т.к. ее основное развитие направлено в высоту, которая может достигать величин от 100 м до нескольких километров в зависимости от месторасположения станции. Если учесть,что холостая часть ТВЭС в одном из вариантов составляет 200-250 м, то возможно исполнение высоты напорной трубы до 4000 м. На такой высоте можно разместить до 80 рабочих секций по 6 генераторов в каждой или в общей сложности до 480 генераторов в одной ТВЭС. Поярусное расположение генераторов позволяет достигнуть общей мощности станции до нескольких десятков мегаватт, а модульное исполнение конструкции ТВЭС обеспечивает существенное повышение удельной мощности, снимаемой с производственных площадей малой протяженности. На дату подачи заявки заявитель выполнил макетную проработку конструкции и отрабатывает программный продукт для управления всем комплексом ТВЭС. Источники информации 1.1064039 А, МПК 03 9/00, 1983. 2.1408099 А 1, МПК 03 9/02, 1988. 3.524555 А, МПК 03 3/00, 1921 (прототип). Национальный центр интеллектуальной собственности. 220072, г. Минск, проспект Ф. Скорины, 66. 7

МПК / Метки

МПК: F03D 9/00, F03D 7/00, F03D 5/00

Метки: термовоздушная, электростанция

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/7-4390-termovozdushnaya-elektrostanciya.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Термовоздушная электростанция</a>

Предыдущий патент: Устройство для обработки изделий

Следующий патент: Состав противогололедный для зимнего содержания покрытий автомобильных дорог, искусственных сооружений и аэродромов

Случайный патент: Способ получения керамического покрытия на изделиях из алюминия или его сплавов