Поворотный переключатель

Номер патента: U 98

Опубликовано: 30.03.2000

Авторы: Севрук Владимир Антонович, Сисин Анатолий Алексеевич, Шумило Виктор Степанович, Флейтух Сергей Григорьевич

Текст

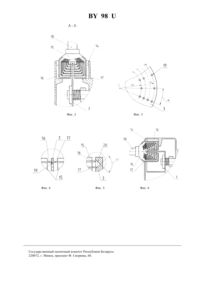

(12) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТЕНТНЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ(71) Заявитель Закрытое акционерное общество Атлант Минский завод холодильников(73) Патентообладатель Закрытое акционерное общество Атлант Минский завод холодильников(57) 1. Поворотный переключатель, содержащий корпус с закрепленной на его фронтальной стороне крепежной пластиной, выполненный с первым и вторым центральными отверстиями, через которые проходит поворотный вал с неподвижно закрепленными звездочкой фиксатора углового положения, расположенной в нише между упомянутыми отверстиями, подпружиненной перпендикулярно к оси вала через фиксаторный шарик первой прижимной пружиной, опирающейся на регулировочный винт, кодирующим элементом в форме диска или цилиндрического стакана, прижимаемым к фиксаторной шайбе, расположенной на конце вала, второй прижимной пружиной, опирающейся по оси вала на втулку, расположенной с наружной стороны второго центрального отверстия, отличающийся тем, что при использовании кодирующего элемента в форме диска, закрывающегося светонепроницаемыми верхней и нижней крышками, на одной из боковых сторон корпуса выполнено установочное отверстие для крепления вилочного держателя оптических волокон, торцы которых расположены вдоль продольной линии оси,совпадающей по направлению с радиальной линией рабочей плоскости кодирующего диска, проходящего через паз вилки держателя, причем торцы оптических волокон, расположенные в противолежащих плоскостях внутренней полости держателя, направлены встречно по оси, перпендикулярной рабочей плоскости диска. Фиг. 1 2. Поворотный переключатель по п. 1, отличающийся тем, что при использовании кодирующего элемента в форме цилиндрического стакана установочное отверстие для крепления вилочного держателя оптических волокон, торцы которых направлены по оси, перпендикулярной к цилиндрической поверхности, про 98 ходящей через паз вилки держателя, совпадающего по направлению с образующей цилиндрической поверхности, выполнено на одной из половин задней стороны корпуса. 3. Поворотный переключатель по п. 1 или п. 2, отличающийся тем, что при работе со световыми потоками на просвет поразрядные значащие кодообразующие активные точки кодирующего элемента, расположенные вдоль радиуса кодирующего диска либо вдоль образующей цилиндрической поверхности стакана,выполнены в форме сквозных отверстий, а при работе на отражение поразрядные значащие кодообразующие активные точки выполнены в форме уголковых отражателей, обеспечивающих формирование коллинеарных световых потоков, поступающих перпендикулярно на приемный и передающий торцы волокон, расположенных со стороны рабочих поверхностей кодирующих диска или цилиндрического стакана.(56) 1. ПМЭ-16, ТУ 16-642.001-83. 2. Каталог фирмы, г. Кельн, 1997. 3. Заявка Франции 714960, МПК 24 С 7/08, 1995. 4. Абдуллаев А.А., Набиев И.А. и др. Дискретные средства преобразования и сбора измерительной информации.М. Машиностроение, 1982. - С. 40 (прототип). Поворотный переключатель относится к бесконтактным поворотным дискретным многопозиционным органам ручного управления с угловым перемещением и может быть использован, в частности, в качестве переключающего, коммутирующего и задающего элементов в электроплитах бытового назначения. Неотъемлемой частью бытовой электроплиты является панель управления с расположенными на ней ручками управления и информационное табло, отображающее рабочие состояния нагревательных элементов и текущее изменение их параметров при различных режимах эксплуатации. В настоящее время в электроплитах бытового назначения в подавляющем большинстве для реализации задающих, коммутирующих и регулирующих функций используются электромеханические многопозиционные контактные переключатели как кулачкового, так и дискового (барабанного) типов, основанные на преобразовании фиксированного углового положения ручки вала управления в позиционный кодовый числовой эквивалент. Так, например, в электроплитах отечественного производства наибольшее распространение получили переключатели серий ПМ-4, ПМЭ-10 и ПМЭ-16 1, а в зарубежных - семи- и девятипозиционные кулачковые переключатели фирмы 2. Конструкция таких переключателей в значительной мере определяется способом считывания сформированного кода. Контактное считывание при этом осуществляется либо с помощью неподвижных щеток, используемых в качестве чувствительных элементов, скользящих по проводящим участкам вращающегося кодирующего барабана или диска, используемого в качестве задающего элемента, либо с помощью кулачков на барабане или диске, механически замыкающих переключательные контактные пары. Одним из достоинств таких переключателей является то, что они позволяют без промежуточного преобразования напряжения питающей сети непосредственно коммутировать силовые нагревательные элементы жарочного шкафа и управлять устанавливаемой мощностью нагрева конфорок настила. Однако, несмотря на конструктивную простоту, их применение обнаруживает ряд недостатков. Во-первых, при контактном коммутировании достаточно больших мощностей (диапазон изменения мощности нагревательных элементов от 200 Вт до 3,2 кВт) возникает электрическая дуга и сопровождающее ее высокочастотное колебание, передаваемое по цепи питания. Это обстоятельство приводит к снижению пожаробезопасности и возникновению радиопомех, оказывающих влияние на другие бытовые приборы (телерадиоприемники, радиоаппаратуру, видеомагнитофоны и т.п.). Кроме того, при этом происходит подгорание контактов, которые требуют периодической очистки, и что, как следствие, определяет ограниченный срок их службы. Как правило, увеличение срока службы переключателей в этих случаях достигается покрытием контактирующих площадок слоем родия или серебра, но это приводит к их значительному удорожанию. Во-вторых, поскольку переключатели располагаются на передней панели электроплиты в зоне повышенного температурного нагрева (до 120 С), то при длительном воздействии высоких температур появляется остаточная деформация чувствительных элементов, которая приводит к ослаблению контактных усилий, изменению упругости прижимных пружин контактов, уменьшая тем самым их износостойкость. И наконец, используемые в электроплитах контактные переключатели имеют узкие коммутационные возможности, определяемые ограниченным числом сформированных позиционных кодов фиксированных угловых положений. Одним из путей расширения коммутационных возможностей контактных переключателей является коаксиальное совмещение нескольких контактных групп при увеличении числа коммутирующих элементов с возможностью раздельного их управления 3. Но такое конструктивное усложнение приводит к увеличению материалоемкости, стоимости, снижению надежности и пожаробезопасности. Как в тех, так и в других случаях контактные преобразователи, используемые в бытовых электроплитах,обнаруживают общий существенный недостаток - затруднено их использование для осуществления непо 2 98 средственной связи с входными цифровыми устройствами программных регулирующих средств, основанных на электронных методах микропроцессорного управления. Последнее не позволяет рационально автоматизировать процесс приготовления пищи, при котором открывается возможность значительного сокращения электропотребления, повышения надежности и безопасности работы с электроплитой, а также упростить управление и повысить эргономические показатели обслуживания в основном за счет получения оперативной сигнальной экспресс-информации на информационном табло и непосредственного визуального контроля за режимами работы нагревательных элементов. Для автоматизации приготовления пищи путем программного изменения уставок мощности конфорок настила либо изменения температурного режима жарочного шкафа по эксплуатационным характеристикам более перспективны бесконтактные поворотные переключатели, формирующие позиционные коды, согласованные с входными цифровыми устройствами пред процессорной обработки информации. В настоящее время известно большое множество бесконтактных поворотных переключателей, основанных на различных физических принципах действия магнитном, индуктивном, трансформаторном, емкостном и т.д., которые нашли применение в ряде отраслей промышленности. Модификации этих переключателей конструктивно содержат следующие основные узлы корпус, поворотный вал, узел фиксации углового положения, подвижную и неподвижную части чувствительного и задающего элементов. Так, например, известен бесконтактный многопозиционный автогенераторный переключатель 4, основанный на взаимодействии металлического тела и катушки индуктивности -автогенератора, который состоит из основания с неподвижно закрепленными катушками индуктивности, расположенными на ферритовых сердечниках. На оси, вращающейся относительно основания, закреплены на изоляторе металлические пластинки, обеспечивающие магнитное взаимодействие при повороте оси с катушкой индуктивности, формируя тем самым выходной позиционный код, соответствующий заданному угловому положению ручки управления. Электрическая схема обработки выходных сигналов расположена на плате и конструктивно совмещена в общем корпусе поворотного переключателя. Подобные переключатели в большинстве случаев,либо из-за конструктивной сложности и высокой стоимости, либо по климатическим и эксплуатационным показателям, малопригодны для применения в качестве управляющего органа в электроплитах бытового назначения В этой связи при разработке пультов управления для электроплит повышенной комфортности возникает потребность в поворотных переключателях, обеспечивающих высокую надежность, приемлемую стоимость и возможность формирования управляющей информации, согласованной с входными устройствами цифровой обработки, при одновременном обеспечении их работоспособности при повышенной температуре. Наиболее полно эта задача может быть решена использованием бесконтактного многопозиционного дискретного поворотного переключателя, основанного на фотоэлектрическом способе считывания позиционных кодов, формируемых при помощи кодирующих дисков или барабанов, работающих со световыми потоками на отражение либо на просвет, при подаче и съеме цифровой информации с помощью когерентных волоконно-оптических элементов связи, позволяющих пространственно разнести электрическую схему обработки световой информации от бесконтактной формирующей части поворотного переключателя. Поставленная задача достигается тем, что поворотный переключатель, содержащий корпус с закрепленной на его фронтальной стороне крепежной пластиной, выполненный с первым и вторым центральными отверстиями, через которые проходит поворотный вал с неподвижно закрепленными звездочкой фиксатора углового положения, расположенной в нише между упомянутыми отверстиями, подпружиненной перпендикулярно к оси вала через фиксаторный шарик первой прижимной пружиной, опирающейся на регулировочный винт, кодирующим элементом в форме диска или цилиндрического стакана, прижимаемым к фиксаторной шайбе, расположенной на конце вала, второй прижимной пружиной, опирающейся по оси вала на втулку, расположенной с наружной стороны второго центрального отверстия, отличающийся тем, что при использовании кодирующего элемента в форме диска, закрывающегося светонепроницаемыми верхней и нижней крышками, на одной из боковых сторон корпуса выполнено установочное отверстие для крепления вилочного держателя оптических волокон, торцы которых расположены вдоль продольной линии оси, совпадающей по направлению с радиальной линией рабочей плоскости кодирующего диска, проходящего через паз вилки держателя, причем торцы оптических волокон, расположенные в противолежащих плоскостях внутренней полости держателя, направлены встречно по оси, перпендикулярной рабочей плоскости диска. Поворотный переключатель отличается тем, что при использовании кодирующего элемента в форме цилиндрического стакана, установочное отверстие для крепления вилочного держателя оптических волокон, торцы которых направлены по оси, перпендикулярной к цилиндрической поверхности, проходящей через паз вилки держателя, совпадающего по направлению с образующей цилиндрической поверхности, выполнено на одной из половин задней стороны корпуса. Поворотный переключатель отличается тем, что при работе со световыми потоками на просвет поразрядные значащие кодообразующие активные точки фиксируемого кода углового положения, расположенные вдоль радиуса кодирующего элемента, выполненного в форме диска, либо вдоль образующей цилиндрической поверхности стакана, выполнены в форме сквозных отверстий, а при работе на отражение активные 3 98 значащие точки формируемого кода выполнены в форме уголковых отражателей, обеспечивающих формирование коллинеарных световых потоков, поступающих перпендикулярно на приемный и передающий торцы волокон, расположенных со стороны рабочих поверхностей кодирующих диска или цилиндрического стакана. На фиг. 1 представлен сборочный чертеж поворотного переключателя (профильный разрез по оси), который содержит поворотный вал 1, проходящий через первое и второе центральные отверстия корпуса 2 кодирующий элемент 3, выполненный в форме диска (либо в форме цилиндрического стакана, фиг. 6) звездочку 4 фиксатора углового положения фиксаторный шарик 5, прижимаемый к звездочке 4 первой прижимной пружиной 6, опирающейся на регулировочный винт 7 фиксаторную шайбу 8 вторую прижимную пружину 9, опирающуюся на опорную втулку 10, размещенную с наружной стороны второго центрального отверстия корпуса 2 верхнюю 11 и нижнюю 12 светонепроницаемые крышки крепежную пластину 13. На фиг. 2 представлен местный разрез поворотного переключателя, на котором изображены боковое установочное отверстие 14, в котором крепится вилочный держатель 15 оптических волокон, оканчивающихся с одной стороны передающими 16 и приемными 17 торцами, а с другой стороны когерентным выходным жгутом 18 оптико-механического сочленения, обеспечивающим пространственную оптическую связь с оптоэлектронными блоками обработки информации, помещенными в зону пониженного температурного нагрева. На фиг. 3 показан фрагмент рабочей поверхности кодирующего элемента 3, выполненного в форме диска, поясняющего принцип формирования информационного поля, в зависимости от фиксируемого углового положенияповоротного вала, где 0 к - концентрические окружности радиусом 0. Пересечения соответствующих 0 к с радиусом 0 на фиксируемом положенииобразуют значащие активные точки формируемого кода 19. На фиг. 4 изображен фрагмент рабочего взаимодействия светового потока с кодирующим элементом 3,работающим на просвет, где поразрядные значащие кодообразующие активные точки, располагающиеся между передающим 16 и приемным 17 торцами оптических волокон, выполнены сквозными отверстиями 19. На фиг. 5 изображен фрагмент рабочего взаимодействия светового потока с кодирующим элементом 3,работающим на отражение, где поразрядные значащие кодообразующие активные точки, располагающиеся между передающим 16 и приемным 17 торцами оптических волокон, выполнены в форме уголковых отражателей 20, обеспечивающих формирование коллинеарных световых потоков, поступающих на передающий 16 и приемный 17 торцы волокон, располагающихся со стороны рабочей поверхности кодирующего элемента 3. На фиг. 6 представлен местный разрез поворотного переключателя, в котором в качестве кодирующего элемента 3 используется цилиндрический стакан. Конструкция поворотного переключателя за счет использования вилочного держателя оптических волокон предусматривает возможность бесконтактного формирования задающих числовых кодовых эквивалентов как при работе с отраженным световым сигналом, так и на просвет и определяется используемой модификацией кодирующего элемента 3. Работу поворотного переключателя (фиг. 1 и 2) рассмотрим на примере использования кодирующего элемента 3, выполненного в форме диска (фиг. 3). При угловом смещении поворотного вала 1, проходящего через первое и второе центральные отверстия корпуса 2, кодирующий элемент 3, жестко связанный с валом 1, займет одно изфиксированных положений, определяемым угломповорота вала 1. Угол , в общем случае, определятся числомнатурального ряда и равен 2/, а значениесоответствует количеству впадин на звездочке 4 фиксатора положений, также жестко связанной с поворотным валом 1. Фиксация кодирующего элемента 3 в одном из положенийосуществляется посредством шарика 5, прижимаемого к звездочке 4 первой прижимной пружиной 6, опирающейся на регулировочный винт 7. Винт 7 служит для регулирования момента сопротивления усилий при повороте вала 1. Для исключения смещения кодирующего элемента 3 в осевом направлении последний прижимается к фиксаторной шайбе 8, расположенной на конце вала 1, второй прижимной пружиной 9, опирающейся на опорную втулку 10, расположенной с наружной стороны второго центрального отверстия корпуса 2. Для исключения влияния внешних посторонних засветок кодообразующий узел закрывается защитными светонепроницаемыми верхней 11 и нижней 12 крышками. Крепится поворотный переключатель к лицевой панели управления при помощи крепежной пластины 13, расположенной на фронтальной стороне корпуса 2. При работе поворотного переключателя с кодирующим элементом 3, выполненным в виде диска, в одной из боковых сторон корпуса 2 (фиг. 2) выполнено установочное отверстие 14, в котором располагается вилочный держатель 15 оптических волокон с когерентным выходным жгутом 18 оптико-механического сочленителя, обеспечивающим прием и передачу световых потоков пространственно разнесенных электронных блоков обработки информации. Передающие 16 и приемные 17 торцы оптических волокон располагаются на внутренних противолежащих условных плоскостях паза держателя 15 вдоль продольной оси, совпадающей с направлением радиуса кодирующего элемента 3. При работе со световыми потоками на 4 98 просвет (фиг. 4) передающие 16 и приемные 17 торцы волокон располагаются соосно по оси, перпендикулярной плоскости кодирующего элемента 3, в котором поразрядные значащие кодообразующие активные точки, располагающиеся вдоль радиуса кодирующего элемента 3, выполняются в виде сквозных отверстий 19. Количество пар торцов 16 и 17 противолежащих оптических волокон в этом случае определяет разрядность используемого информационного кода, передаваемого по когерентному выходному жгуту 18 на электронные блоки обработки информации. При работе со световыми потоками на отражение (фиг. 5) используются передающие 16 и приемные 17 торцы рядом расположенных пар, размещенных на одной условной внутренней плоскости паза держателя 15, а поразрядные значащие кодообразующие активные точки выполняются с одной рабочей стороны кодирующего элемента 3 в форме уголковых отражателей 20, обеспечивающих формирование коллинеарных световых потоков, поступающих на торцы передающего 16 и приемного 17 светопроводящих волокон. Последнее обеспечивается тем, что стороны уголковых отражателей располагаются под углом 90 друг к другу и под углом 45 к осям, перпендикулярным к торцам соответствующих волокон. При этом,поскольку используется одностороннее размещение оптических волокон в условной внутренней плоскости паза держателя 15, информационная разрядность формируемого кода углового положения будет вдвое меньше по отношению к кодирующему элементу 3, работающему на просвет. Кодирующий элемент 3, занимая одно из фиксируемых положений , связанного с угломповорота вала 1, формирует кодовое значение , определяемое количеством и месторасположением активных значащих точек, лежащих на пересечении концентрических окружностей 0 к и радиуса диска. При этом количество концентрических окружностей определяет информационную разрядность используемого кода, а уголминимально возможную угловую разрешающую способность двух соседних активных значений младшего(старшего) весового разряда 0, расположенного на расстоянии 0. Расстояние к-0 определяет рабочую область информационного поля кодирующего элемента, проходящую через паз вилочного держателя 15 оптических волокон. При использовании кодирующего элемента 3, выполненного в форме цилиндрического стакана(фиг. 6), установочное отверстие 14 для держателя 15 оптических волокон выполняется на одной из половин задней стенки корпуса 2, а поразрядные значащие кодообразующие активные точки располагаются вдоль образующей цилиндрической поверхности, совпадающей по направлению с продольной линией оси держателя оптических волокон 15. Таким образом, предложенная конструкция поворотного переключателя в отличие от известных, применяемых в электроплитах бытового назначения, за счет реализации бесконтактного формирования и считывания информации углового положения при помощи применения оптических волокон обеспечивает повышенные электро- и пожаробезопасность, повышенную надежность при относительно низкой стоимости и отсутствии внешних излучений, возможность непосредственной связи с цифровыми устройствами предпроцессорной обработки информации. Последнее наиболее существенно при проектировании электроплит повышенной комфортности, в которых появляется возможность пространственного разнесения в зону пониженного температурного нагрева электронных блоков обработки информации и управления, что в свою очередь позволяет в целом упростить конструкцию и повысить технические характеристики электроплит бытового назначения. Государственный патентный комитет Республики Беларусь. 220072, г. Минск, проспект Ф. Скорины, 66.

МПК / Метки

МПК: H01H 19/60, F24C 7/08

Метки: поворотный, переключатель

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/6-u98-povorotnyjj-pereklyuchatel.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Поворотный переключатель</a>

Предыдущий патент: Электронасосный агрегат

Следующий патент: Стоматологический инструмент для пломбирования зубов амальгамой

Случайный патент: Контейнер для пищевых продуктов