Способ моделирования травматического неврита нижнеальвеолярного нерва у кролика в эксперименте

Номер патента: 13836

Опубликовано: 30.12.2010

Авторы: Авдеева Екатерина Анатольевна, Походенько-Чудакова Ирина Олеговна

Текст

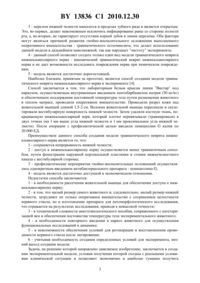

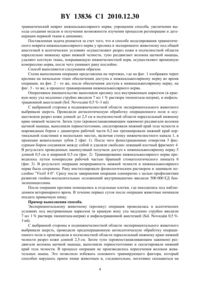

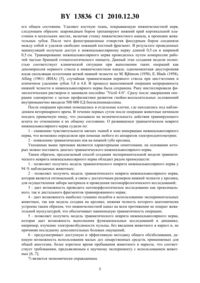

(51) МПК (2009) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО НЕВРИТА НИЖНЕАЛЬВЕОЛЯРНОГО НЕРВА У КРОЛИКА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ(71) Заявитель Учреждение образования Белорусский государственный медицинский университет(72) Авторы Походенько-Чудакова Ирина Олеговна Авдеева Екатерина Аннатольевна(73) Патентообладатель Учреждение образования Белорусский государственный медицинский университет(56) ФЕДОТОВ С.Н. Реабилитация больных с повреждениямиветви тройничного нерва при переломах и щадящий остеосинтез нижней челюсти металлическими спицами. - Архангельск,1997. - . 192-194.(57) Способ моделирования травматического неврита нижнеальвеолярного нерва у кролика в эксперименте, заключающийся в том, что животному под общей анестезией в асептических условиях осуществляют разрез кожи в подчелюстной области параллельно нижнему краю нижней челюсти, тупо раздвигают волокна щечной мышцы, удаляют костную ткань, покрывающую нижнечелюстной нерв, осуществляют временную компрессию нерва, после чего ушивают рану послойно. Фиг. 1 Изобретение относится к области медицины, а именно к челюстно-лицевой хирургии и нейростоматологии. Известен способ создания модели травматического неврита нижнеальвеолярного нерва в эксперименте 1. Способ заключается в том, что на экспериментальном животном - собаке в возрасте от 1 до 3 лет, массой тела от 7 до 11 килограммов под внутривенным наркозом выполнялось 13836 1 2010.12.30 оперативное вмешательство. За полчаса до эксперимента животному вводился 1 раствор морфина в количестве 1-1,5 мл в зависимости от веса собаки. После засыпания животное укладывали на бок и привязывали к специальному станку за каждую лапу. В области операционного поля стригли и брили шерсть, кожу операционного поля дважды обрабатывали 5 йодным раствором. Внутривенно вводили 10 раствор гексенала или 2,5 раствор тиопентала натрия, из расчета 30 мг на килограмм массы животного. Введение барбитуратов прекращали в зависимости от клинико-физиологических показателей частоты дыхания, степени угнетения корнеального и конъюнктивального рефлексов,сужения зрачков и отсутствия их реакции на свет. Расход указанных лекарственных средств в зависимости от массы тела животного составлял от 3 до 15 мл раствора. После наступления хирургической фазы наркоза производили разрез в поднижнечелюстной области и скелетировали угол нижней челюсти, где по данным значительного числа авторов сосудисто-нервный пучок нижней челюсти имеет наибольший диаметр 2, 3. С помощью пилы Джигли, долота и молотка производили перелом нижней челюсти животного в области угла в проекции девятого и десятого зубов. Непосредственно перелом осуществлялся следующим образом. Надпиливали наружную и внутреннюю кортикальные пластинки нижней челюсти в области угла, острым и нешироким долотом разъединяли отломки в верхнем и нижнем отделах. Когда оставалась тонкая костная муфта вокруг сосудистонервного пучка, в том числе нижнеальвеолярного нерва, в щель перелома вводили широкое долото и осторожно поворачивали его по оси. Затем окончательно надламывали костную основу. Отломки разводили в стороны на 1-1,5 см и убеждались в целостности сосудисто-нервного пучка, после чего осуществляли ущемление последнего сосудистым зажимом в течение 10 с. Во время перелома нижней челюсти травмируются нервный ствол и сосуды, идущие в составе одного пучка в связи с чем, по мнению авторов книги,для максимального приближения эксперимента к клиническим условиям их не следует подвергать изолированным повреждениям. После указанных манипуляций осуществляли репозицию отломков и производили остеосинтез нижней челюсти одной или двумя металлическими спицами, концы которых были заточены в виде перового сверла. Данный вариант остеосинтеза предусматривал щадящее отношение к корням зубов, сосудистонервному пучку, нижнеальвеолярному нерву и его сплетениям. Далее рану засыпали порошком антибиотика - пенициллина по 200 000 ЕД или стрептомицина и зашивали послойно наглухо. В послеоперационном периоде собак помещали в отдельные клетки, где они находились под наблюдением ветеринарного врача. В течение трех дней после операции в мягкие ткани области перелома вводили антибиотики. Швы снимали на 8-10-е сутки. В первые 3 дня после нанесения перелома животные теряли в весе в среднем на 200300 г, а на 15-20 день после фиксации отломков масса тела собак приближалась к исходной. В первые сутки после остеосинтеза животные не дотрагивались до пищи. В последующие пять дней собаки осторожно поглощали жидкую пищу, а, начиная с 6-7 суток пытались поедать пищу более густой консистенции. Преимуществом данного способа создания модели травматического неврита нижнеальвеолярного нерва является то, что локализация зоны травматизации нижнеальвеолярного нерва дает возможность проводить патоморфологическое исследование как проксимального, так и дистального фрагментов травмированного нервного ствола. Недостатки способа заключаются в том, что 1 - данная модель создается только при нарушении непрерывности нижнечелюстной кости путем перелома последней и даже после выполнения остеосинтеза вызывает достаточно длительное (около 7 дней) нарушение функции 2 - для обнажения угла нижней челюсти необходимо рассекать массив жевательных мышц, что вызывает у животных затруднения при приеме пищи в течение 5 дней после операции и, как следствие, потерю массы тела, являющуюся доказательством значительной травматичности выполненных манипуляций для животного 2 13836 1 2010.12.30 3 - перелом нижней челюсти наносится в пределах зубного ряда и является открытым. Это, во-первых, делает невозможным исключить инфицирование раны со стороны полости рта, а, во-вторых, не гарантирует отсутствия корней зубов в линии перелома. Оба фактора могут являться причиной развития гнойно-воспалительного осложнения выполненного оперативного вмешательства - травматического остеомиелита, что делает использование данной модели в дальнейшем невозможной, так как нарушает чистоту эксперимента 4 - данный способ позволяет создать только один вид модели травматического неврита нижнеальвеолярного нерва - ишемический травматический неврит нижнеальвеолярного нерва и не дает возможности исследовать повреждения нерва при химическом повреждении 5 - модель является достаточно дорогостоящей. Наиболее близким, принятым за прототип, является способ создания модели травматического неврита нижнеальвеолярного нерва в эксперименте 4. Способ заключается в том, что лабораторным белым крысам линии Вистар под наркозом, осуществляемым внутривенным введением пентобарбамилом натрия (50 мг/кг) и обеспечением поддержания постоянной температуры тела путем размещения животного в теплом матрасе, проводили оперативное вмешательство. Проводили разрез кожи над жевательной мышцей длиной 1,5-2 см. Волокна жевательной мышцы пересекали и скелетировали вестибулярную поверхность нижней челюсти. Затем удаляли костную ткань, покрывающую нижнеальвеолярный нерв, который плотно перевязывали (травмировали) в двух точках (на 1 мм выше угла нижней челюсти и 1 мм проксимальнее угла нижней челюсти). После операции с профилактической целью вводили пенициллинкалия по 20 000 ЕД. Преимуществом данного способа создания модели травматического неврита нижнеальвеолярного нерва является то, что 1 - сохраняется непрерывность нижней челюсти 2 - доступ к нижнеальвеолярному нерву осуществляется менее травматичным способом, путем фенестрации наружной кортикальной пластинки и стенки нижнечелюстного канала с вестибулярной стороны 3 - профилактические мероприятия гнойно-воспалительных осложнений осуществлялись однократным введением антибактериального препарата - пенициллина 4 - модель является достаточно доступной в экономическом отношении. Недостатки способа заключаются 1 - в необходимости рассечения жевательной мышцы для обеспечения доступа к нижнеальвеолярному нерву 2 - в том, что малый размер самого животного и, следовательно, малый размер нижней челюсти, затрудняет не только оперативное вмешательство с сохранением целостности нервного ствола, но и изготовление препарата для патоморфологического исследования,что отражается на результатах исследования, приводя к невысокой точности 3 - в технической сложности анестезиологического пособия, сопряженного с катетеризацией вен и обеспечения постоянства температуры тела экспериментального животного 4 - в необходимости повторного введения в наркоз животного для осуществления функциональных исследований в динамике 5 - в невозможности обеспечения условий для регенерации и восстановления проводимости нервного ствола после лигирования 6 - учитывая необходимость создания определенных условий для эксперимента, низкий выход создания модели. Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в создании экспериментальной модели, условия получения которой сходны с реальными условиями клинической ситуации и позволяют экономично и наиболее гуманно получить 3 13836 1 2010.12.30 травматический неврит нижнеальвеолярного нерва упрощении способа, увеличении выхода создания модели и получении возможности изучения процессов регенерации и дегенерации нервной ткани в динамике. Поставленная задача решается за счет того, что в способе моделирования травматического неврита нижнеальвеолярного нерва у кролика в эксперименте животному под общей анестезией в асептических условиях осуществляют разрез кожи в подчелюстной области параллельно нижнему краю нижней челюсти, тупо раздвигают волокна щечной мышцы,удаляют костную ткань, покрывающую нижнечелюстной нерв, осуществляют временную компрессию нерва, после чего ушиваютрану послойно. Способ выполняется следующим образом. Схема выполнения операции представлена на чертежах, где на фиг. 1 изображен череп кролика на начальном этапе обеспечения доступа к нижнеальвеолярному нерву во время операции, на фиг. 2 - то же, после обеспечения доступа к нижнеальвеолярному нерву, на фиг. 3 - то же, в процессе травмирования нижнеальвеолярного нерва. Оперативное вмешательство выполняли кролику под внутривенным наркозом (в краевую вену уха медленно струйно вводили 7 мл 1 раствора тиопентала-натрия), и инфильтрационной анестезией (.0,5 -3 ). С выбранной стороны в поднижнечелюстной области экспериментального животного выбривали шерсть. Проводили антисептическую обработку операционного поля и осуществляли разрез кожи длиной до 2,5 см в подчелюстной области параллельный нижнему краю нижней челюсти. Затем тупо (кровоостанавливающим зажимом) раздвигали волокна щечной мышцы, выполняли периостеотомию, скелетировали нижний край тела челюсти и шаровидным бором с диаметром рабочей части 0,2 мм трепанировали нижний край кортикальной пластинки в нескольких местах, включая стенку нижнечелюстного канала 1, в проекции жевательных зубов 2 (фиг. 1). После чего фенестрационные отверстия 3 фиссурным бором соединяли между собой и удаляли свободно лежащий костный фрагмент 4. В результате проведенных манипуляций получали доступ к нижнеальвеолярному нерву 5 длиной 0,5 см и шириной 0,5 см (фиг. 2). Травмирование нижнеальвеолярного нерва проводилось путем компрессии рабочей частью браншей стоматологического пинцета 6(фиг. 3). В результате операции непрерывность нижней челюсти и нижнеальвеолярного нерва была сохранена. Рану инстиллировали физиологическим раствором и зашивали послойно 4-0. Сразу после завершения операции однократно с целью профилактики развития гнойно-воспалительных осложнений внутримышечно вводили 500 000 ЕД бензилпенициллина. После операции кролики помещались в отдельные клетки, где находились под наблюдением ветеринарного врача. В течение первых суток после операции животные начинали поедать привычную пищу. Пример выполнения способа. Экспериментальному животному (кролику) операция проводилась в асептических условиях под внутривенным наркозом (в краевую вену уха медленно струйно вводили 7 мл 1 раствора тиопентала-натрия) и инфильтрационной анестезией (.0,5 3 ). С выбранной стороны в поднижнечелюстной области экспериментального животного выбривали шерсть, проводили предоперационную антисептическую обработку операционного поля и производили в подчелюстной области параллельный нижнему краю нижней челюсти разрез кожи длиной 2,5 см. Затем тупо (кровоостанавливающим зажимом) раздвигали волокна щечной мышцы, выполняли периостеотомию и скелетировали нижний край тела челюсти. В процессе операции не производилось пересечения волокон жевательных мышц. Это позволило избежать основного травмирующего фактора, который способен нарушать прием пищи животным и, следовательно, негативно сказываться на 4 13836 1 2010.12.30 его общем состоянии. Удаляют костную ткань, покрывающую нижнечелюстной нерв,следующим образом шаровидным бором трепанируют нижний край кортикальной пластинки в нескольких местах, включая стенку нижнечелюстного канала, в проекции жевательных зубов. После чего фенестрационные отверстия фиссурным бором соединяли между собой и удаляли свободно лежащий костный фрагмент. В результате проведенных манипуляций получали доступ к нижнеальвеолярному нерву длиной 0,5 см и шириной 0,5 см. Травмирование нижнеальвеолярного нерва проводилось путем компрессии рабочей частью браншей стоматологического пинцета. Данный этап создания модели полностью соответствует клинической ситуации при выполнении таких операций как декомпрессия нервного ствола в нижнечелюстном канале, одномоментная двусторонняя косая скользящая остеотомия ветвей нижней челюсти по .(1958), .(1958), (1961)5, случайная травматизация нервного ствола при цистэктомии и атипичном удалении зубов 3,8 и 4,8. В процессе выполняемой операции непрерывность нижней челюсти и нижнеальвеолярного нерва была сохранена. Рану инстиллировали физиологическим раствором и зашивали послойно 4-0. Сразу после завершения операции однократно с целью профилактики развития гнойно-воспалительных осложнений внутримышечно вводили 500 000 ЕД бензилпенициллина. После операции кролики помещались в отдельные клетки, где находились под наблюдением ветеринарного врача. В течение первых суток после операции животные начинали поедать привычную пищу, что указывало на незначительность действия травмирующего агента по отношению к их общему состоянию. О развившемся травматическом неврите нижнеальвеолярного нерва судили по 1 - снижению чувствительности мягких тканей в зоне иннервации нижнеальвеолярного нерва, что возможно определяли при помощи любого из аппаратов электроодонтометрии 2 - появлению травматических язв на нижней губе кролика. Указанные выше признаки являются характерными симптомами, на основании которых можно поставить диагноз травматического нижнеальвеолярного нерва. Таким образом, предлагаемый способ создания экспериментальной модели травматического неврита нижнеальвеолярного нерва обладает рядом преимуществ 1 - позволяет получить модель травматического неврита нижнеальвеолярного нерва у 94 наблюдаемых животных 2 - позволяет получить модель травматического неврита нижнеальвеолярного нерва,которая является оптимальной, в связи с достаточным размером нижней челюсти у кролика,для осуществления забора материала и проведения патоморфологического исследований 3 - дает возможность проводить патоморфологическое исследование как проксимального, так и дистального фрагментов травмированного нерва 4 - дает возможность наиболее гуманно подойти к использованию экспериментальных животных, так как модель создана на кролике, нижняя челюсть которого анатомически устроена таким образом, что нижнечелюстной канал на всем протяжении не покрыт жевательной мускулатурой, что обеспечивает наименьшую травматичность операции 5 - позволяет получить модель травматического неврита нижнеальвеолярного нерва,которая дает возможность выполнения функциональных исследований в динамике,например, изучение электровозбудимости пульпы, без введения животного в наркоз и, не причиняя последнему дополнительных болевых ощущений 6 - предусматривает доступную и эффективную методику общего обезболивания, дающую возможность использования малых доз лекарственных средств, применяемых для общей анестезии, более короткое время пребывания животного в наркозе, что соответствует требованиям, предъявляемым к научному эксперименту с использованием животных 6, 7 7) является экономически оправданным. 5 13836 1 2010.12.30 Источники информации 1. Федотов С.Н. Реабилитация больных с повреждениямиветви тройничного нерва при переломах и щадящий остеосинтез нижней челюсти металлическими спицами. - Архангельск Архангельская государственная медицинская академия, 1997. - С. 192-197. 2. Фениш . Карманный атлас анатомии человека на основе Международной номенклатуры / При участии Даубера В. Пер. с англ. С.Л.Кабака, В.В.Руденка / Под ред. С.Д.Денисова - Мн. Вышэйшая школа, 1996. - С. 326-327. 3. Семенов Г.М., Лебедев В.А. Топографическая анатомия и оперативная хирургия для стоматологов. - СПб. Питер, 2008. - С. 165-171. 4.,,., .он-лайннайдено 2008-01-03. Найдено из Интернет. // / /// 86 / 6 / 286810100862868. 5. Денисов С.Д., Морозкина Т.С. Требования к научному эксперименту с использованием животных // Здравоохранение. - 2001. -4. - С. 40-42. 6. Этические вопросы использования животных в учебной работе и научных исследованиях. Материалы Белорусско-Британского симпозиума / Под ред. С.Д.Денисова, В.В.Руденка, Т.С.Морозкиной и др. - Минск, 1998. - С. 26. 7. Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия Руководство для врачей / под ред. Александрова Н.А. - Л. Медицина, 1985. - С. 235-239. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 6

МПК / Метки

МПК: G09B 23/00

Метки: неврита, кролика, способ, нижнеальвеолярного, травматического, эксперименте, нерва, моделирования

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/6-13836-sposob-modelirovaniya-travmaticheskogo-nevrita-nizhnealveolyarnogo-nerva-u-krolika-v-eksperimente.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ моделирования травматического неврита нижнеальвеолярного нерва у кролика в эксперименте</a>

Предыдущий патент: Способ иммунохимического количественного определения тирогормона, выбранного из свободного Т3 и свободного Т4

Следующий патент: Способ получения 3-диметиламино-1-пиридил-2-пропен-1-она

Случайный патент: Устройство для исследования электрофонофореза лекарств