Модель адаптивного материала

Номер патента: 7122

Опубликовано: 30.06.2005

Авторы: Хихлуха Татьяна Николаевна, Плескачевский Юрий Михайлович, Шилько Сергей Викторович

Текст

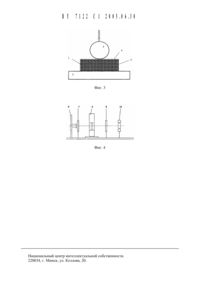

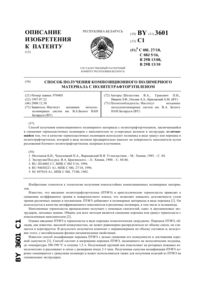

(51) С 091 23/08 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОИ СОБСТВЕННОСТИ(71) Заявитель Государственное научное учреждение Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Бе лого Национальной академии наук Беларуси (ВУ)(72) Авторы Шилько Сергей Викторович Хихлуха Татьяна Николаевна Плескачевский Юрий Михайлович (ВУ)(73) Патентообладатель Государственное научное учреждение Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси (ВУ)1. Модель адаптивного материала, включающая матрицу и наполнитель, отличающаяся тем, что матрица представляет собой замкнутопористь 1 й упругий материал, а наполнитель имеет температуру плавления, существенно меньщую температуры плавления материала матрицы.2. Модель по п. 1, отличающаяся тем, что матрица представляет собой замкнутопористый фотоупругий материал.во во до о Е 113,7 ГПа в 200,9 ГПа 20 0 в-1 о о о 2 0,4 о.а ов Фиг. 1Изобретение относится к области механики, учебным наглядным пособиям и моделям для демонстрации деформационных эффектов и может быть использовано при изучении курсов теории упругости и сопротивления материалов.Адаптивность материала в виде упругой приспособляемости к действующей нагрузке проявляется в снижении максимальных значений механических напряжений в результате направленной автоматической перестройки структуры материала и реализуется, в частности, при деформировании физически нелинейной мультимодульной среды 1.В свою очередь мультимодульность заключается в существовании набора значений модуля упругости материала, соответствующих определенным уровням механического напряжения. Установлено, что такое деформационное поведение характерно для ряда конструкционных металлов (алюминия, меди, железа и др.). В частности, как показано на фиг. 1, при одноосном растяжении отожженного поликристаллического железа наблюдается фазовый переход, обусловливающий два устойчивых значения модуля упругости,равных 209 ГПа и 113,7 ГПа соответственно 2.Эффект адаптации в виде упругой приспособляемости целесообразно демонстрировать в условиях контактного нагружения, которое характеризуется высокой концентрацией напряжений на поверхности контакта и в приповерхностных слоях 3.Известны устройства для изучения нелинейного механического поведения материалов, в том числе под действием контактной нагрузки, основанные на регистрации параметров деформирования образцов при их идентировании 4, 5.Однако демонстрация упругой приспособляемости при помощи указанных устройств отличается сложностью, т.к. как требует использования образцов из весьма жестких (металлических) материалов с выраженной мультимодульностью и сложного специального оборудования для регистрации внутренних напряжений в приповерхностных слоях материалов вблизи области контакта малой протяженности (аппаратуры ренгеноструктурного анализа, томографии, сверхминиатюрных датчиков напряжений и т.д.).С целью демонстрации упругого деформационного поведения применяют также модели структуры материалов, представляющие собой наборы однотипных элементов.В частности, предложены учебный прибор по сопротивлению материалов и строительной механике 6, состоящий из горизонтальных упругих стержней и вертикальных упругих связей, который можно рассматривать как модель материала, и модель структуры материала 7 для демонстрации отрицательного коэффициента Пуассона.Недостатками указанных устройств является то, что они моделируют набором упругих элементов материалы, имеющие одну твердую фазу не позволяют демонстрировать нелинейно-упругое деформирование материалов и требуют применения дополнительных устройств (датчиков) для регистрации напряженно-деформированного состояния модели.Отмеченные недостатки частично преодолены в прототипе заявляемого изобретения в виде модели двухфазного композиционного материала 8, состоящей из фотоупругой матрицы и жестких включений, позволяющей при помощи поляризационно-оптического метода непосредственно регистрировать напряженное состояние матрицы при различных способах нагружения модели.Однако прототип не позволяет демонстрировать эффект упругой приспособляемости материала при контактном деформировании, т.к. механические свойства фаз указанного модельного материала не зависят от его напряженно-деформированного состояния.Заявляемое изобретение направлено на реализацию модели адаптивного материала,демонстрирующей эффект упругой приспособляемости материала при контактном деформировании.Указанный результат достигается тем, что модель адаптивного материала включает матрицу и наполнитель, причем матрица представляет собой замкнутопористый упругий материал, а наполнитель имеет температуру плавления, существенно меньшую температуры плавления материала матрицы.Указанный результат достигается также тем, что матрица представляет собой замкнутопористый фотоупругий материал.На фиг. 1, 2 показаны зависимости напряжения от деформации и модуля упругости от напряжения для отожженного поликристаллического железа на фиг. 3 показана схема контактного нагружения и структура модели адаптивного материала на фиг. 4 показана схема регистрации напряжений в матричной фазе модели с использованием поляризационно-оптического метода.Как показано на фиг. 3, заявляемая модель представляет собой КОМПОЗИТ, фазы которого перед нагружением находятся в твердом состоянии. Средство силового воздействия на модель выполнено в виде индентора. Нагреватель позволяет устанавливать требуемую температуру индентора перед нагружением.Демонстрация адаптивности материала в виде упругой приспособляемости при контактном нагружении производится следующим образом.Модель адаптивного материала 1 устанавливается на основание 2 и нагружается индентором 3. При этом регистрируются механические напряжения в упругой матрице 4 (на фиг. 3 матричная фаза выделена черным цветом).Для демонстрации упругой приспособляемости при помощи нагревателя (на фигуре не показан) перед нагружением устанавливается температура индентора выше температурь 1 плавления наполнителя 5 (выделен белым цветом). В результате теплопередачи устанавливаются тепловые потоки от индентора в образец. При этом зона силового нагружения и локального нагрева материала индентором совпадают вследствие незначительной теплопередачи через воздушный зазор между моделью и индентором вне контактной зоны.Распределение напряжений при контактном деформировании характеризуется вь 1 сокой концентрацией в приповерхностных слоях. Температурное поле на начальной стадии нагрева подобно напряжениям характеризуется неоднородностью, причем максимум температуры также локализуется в приповерхностных слоях материала. В результате размягчения наполнителя и действия высоких напряжений в указанной зоне происходит интенсивная деформация, вызывающая перераспределение жесткости в объеме образца. Это способствует увеличению области контакта и уменьщению напряжений в приконтактной области и увеличению напряжений в ячейках, где не была достигнута температура размягчения наполнителя. Таким образом, демонстрируется адаптация материала к контактной нагрузке в виде снижения максимальных напряжений. После снятия контактной нагрузки производится нагрев модели до температуры размягчения наполнителя во всем объеме модели. Тем самым обеспечивается снятие остаточных напряжений и восстановление исходной формы модели благодаря упругости матрицы. После охлаждения модели до затвердевания наполнителя демонстрация упругой приспособляемости материала может быть повторена.При изготовлении матрицы из фотоупругого материала распределение напряжений регистрируется путем наблюдения интерференции, возникающей в нагруженной модели при ее просвечивании поляризованным светом. Для этого в соответствии с фиг. 4 нагружающее устройство 6 с испытуемой моделью устанавливается между поляризатором 7 и анализатором 8. Свет от источника 9 после поляризации испытывает двойное лучепреломление, проходя через фотоупругий материал матрицы модели. Анализатор 8 позволяет выявить интерференционную картину полос, характеризующую распределение максимальных касательных напряжений, для последующей регистрации при помощи объектива 10.Дополнительные возможности заявляемой модели материала заключаются в том, что при отсутствии нагрева индентора она позволяет демонстрировать напряженное состояние композиционных материалов с волокнистым наполнителем при упругом и упругопластическом (включая пластическую приспособляемость) деформировании возникновение и снятие (при последующем нагреве модели до температуры размягчения наполнителя во всем объеме) остаточных напряжений.Предлагаемая модель была изготовлена в лабораторных условиях ГНУ ИММС НАНБ в виде полимер-полимерной композиции на основе эпоксидной смолы ЭД-2 О, используемой в качестве фотоупругой матрицы, и гранул из полиэтилена, используемого в качестве наполнителя. Модельный материал приготавливали путем заливки смолы в пространство между элементами наполнителя и ее последующего отверждения полиэтиленполиамином в вакуумированном термощкафе. Модель в виде прямоугольной пластины, пригодная длянагружения И поляризационно-оптического исследования в условиях плоского напряженного состояния, получалась из отливки Путем механической обработки граней и их последующего капсулирования тонким слоем отверждаемой эпоксидной смолы. Нагружение модели производилось на автоматизированном стенде СошТеп 94 С при помощи цилиндрического индентора со встроенным нагревателем. Температура индентора контролировалась терморегулятором с датчиком температуры, размещенным вблизи зоны контакта. Для регистрации напряженного состояния модели использовалась поляризационно-оптическая установка, схема которой приведена на фиг. 4.Модель показала следующие технические возможностидемонстрацию напряженного состояния армированных материалов при упругом и упруго-пластическом деформированиидемонстрацию пластической приспособляемости при контактном деформировании материалаэффект упругой приспособляемости при контактном деформировании материала.1. Плескачевский Ю.М., Шилько С.В., Стельмах С.В. Этапы развития и уровни организации структуры материалов адаптивные композиты // Доклады Нац. акад. наук Беларуси. - 1999. - Т. 43, Не 5. - С. 119-123.2. Белл Дж. Ф. Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. В 2-х частях. Часть 1. Малые деформации Пер. с англ. / Под ред. А.П. Филина. - М. Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1984. - 600 с., С. 510-518.3. Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов В.С. Основы расчетов на трение и износ. - М. Машиностроение, 1977. - 526 с., С. 20-23.5. Беленький Д.М., Вернези Н.Л., Бескопыльный А.Н., Полибин Е.К., Уджуху А.3. Измерение механических свойств материала деталей машин и элементов конструкций // Заводская лаборатория. - 1994. - Не 5. - С. 30-32.7. Пол. решение от 14.12.01 по заявке а 19980427 ВУ, МПКб С 09 В 23/06. Модель структуры материала / Шилько С.В., Черноус Д.А., Плескачевский Ю.М. Заявл. 05.04.98 Опубл. 30.12.99 // Аф 1 цыйны бюлетэнь. - 1999. - Не 4. - С. 42.8. Композиционные материалы В 8 т. Пер. с англ. / Под. ред. Л. Браутмана, Р. Крока. т. 2 Механика композиционных материалов / Под ред. Дж. Сендецки. - М. Машиностроение, 1978. - 563 с., С. 500-506 (прототип).

МПК / Метки

МПК: G09B 23/08

Метки: материала, модель, адаптивного

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/5-7122-model-adaptivnogo-materiala.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Модель адаптивного материала</a>

Предыдущий патент: Электронное украшение

Следующий патент: Устройство управления набором материала фронтального погрузчика