Способ наложения трахеального анастомоза

Номер патента: 12756

Опубликовано: 30.12.2009

Авторы: Татур Анатолий Антонович, Леонович Сергей Иванович, Гончаров Алексей Александрович

Текст

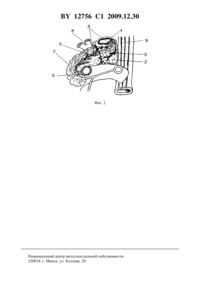

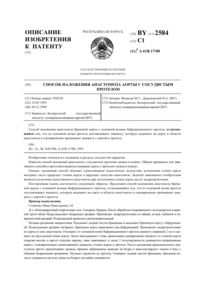

(51) МПК (2006) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ ТРАХЕАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА(71) Заявитель Учреждение образования Белорусский государственный медицинский университет(72) Авторы Татур Анатолий Антонович Леонович Сергей Иванович Гончаров Алексей Александрович(73) Патентообладатель Учреждение образования Белорусский государственный медицинский университет(57) Способ наложения трахеального анастомоза, заключающийся в том, что прошивают узловыми швами края фиброзно-хрящевой части трахеи и непрерывным обвивным швом мембранозную часть трахеи, связывают концы лигатур обвивного и узловых швов, окутывают линию швов анастомоза мобилизованным лоскутом тимуса на сосудистой ножке и осуществляют его фиксацию узловыми швами выше и ниже этой линии. 12756 1 2009.12.30 Изобретение относится к медицине, в частности к хирургии, и может быть использовано при обширных циркулярных резекциях трахеи. Самым грозным осложнением при циркулярной резекции трахеи является несостоятельность швов межтрахеального или ларинготрахеального анастомозов, которая может приводить к развитию угрожающих жизни гнойно-септических осложнений и фатальных аррозионных кровотечений. Надежность анастомоза, особенно при обширных резекциях,вследствие выраженного натяжения анастомозируемых концов трахеи полностью не обеспечивается техникой наложения швов. Известно, что для профилактики развития несостоятельности трахеальных швов имеют значение вид шва, качество шовного материала, натяжение и кровоснабжение анастомозируемых концов, использование защиты трахеального анастомоза ауто- или ксенотканями, клеевыми композициями и др. Известен классический способ наложения трахеального анастомоза узловыми сквозными швами, которые первоначально накладываются на границе хрящевой и мембранозной частей трахеи с последующим переходом на заднюю поверхность и контрлатеральную сторону 1. Наложенный шов завязывается перед наложением последующего. После формирования заднего полупериметра анастомоза сопоставляются и сшиваются узловыми швами фиброзно-хрящевые части трахеи. Для дополнительной герметизации анастомоза применяется фиксация к нему лоскутов мышцы или плевры. Недостатком способа являются его техническая сложность, особенно наложение узловых швов на заднюю стенку трахеи при торакотомном доступе, высокая частота несостоятельности швов вследствие их негерметичности, что при отсутствии надежного отграничения трахеальных швов от окружающих органов и крупных сосудов нередко приводит к фатальным гнойно-септическим осложнениям. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому изобретению является способ трахеального анастомоза по Давыдову М.И. 2. После резекции трахеи на края фиброзно-хрящевой части накладывают одиночные провизорные швы, а затем, потягивая за них, накладывают непрерывный провизорный обвивной шов на всю мембранозную стенку анастомозируемых концов трахеи. Завязывают первый провизорный шов и аналогичными швами формируют всю фиброзно-хрящевую часть анастомоза. Затем, потягивая за концы непрерывного обвивного шва, сопоставляют и герметизируют мембранозную стенку анастомоза, завязывая концы лигатур с лигатурами первых направляющих швов. Линию анастомоза укрепляют путем подшивания лоскута медиастиальной плевры. Недостатком способа является низкая эффективность, так как 1) использование только непрерывного шва при формировании переднего и заднего полупериметров анастомоза невозможно при наложении гортанно-трахеального, а в некоторых случаях и межтрахеального анастомозов вследствие несоответствия диаметров анастомозируемых фрагментов 2) для укрепления трахеальных швов использован лоскут медиастинальной плевры,который, как показывает практика, не в состоянии надежно предупредить распространение гнойно-воспалительного процесса при несостоятельности швов. Тимус (синоним - вилочковая железа) имеет две доли, капсулу и располагается в передне-верхнем средостении. При использовании при резекции трахеи шейномедиастинального или торакотомного доступов он находится в зоне операции и легко отделяется от окружающих тканей с сохранением питающих ее сосудов. На протяжении жизни, подвергаясь инволюции, он сохраняет свою анатомическую структуру, остается иммунно-компетентной тканью, устойчивой к инфекции, и может служить хорошим пластическим материалом при операциях на трахее и главных бронхах. При разобщении свищей между трахеей и брахиоцефальным стволом, когда резекция трахеи не производилась, тимус использовали для повышения герметизма трахеальных швов и надежного отграничения трахеи от сосуда, производя фиксацию его правой доли на сосудистой ножке к 2 12756 1 2009.12.30 трахее 3. Для укрытия небольшого дефекта в трахее при разобщении трахеоартериального свища достаточно только правой доли тимуса, но размеры доли не позволят укрепить линию швов при циркулярной резекции трахеи и надежно разобщить их с окружающими органами и сосудами. Задача заявляемого изобретения заключается в повышении эффективности способа наложения трахеального анастомоза. Технический результат заключается в предупреждении несостоятельности межтрахеального или гортанно-трахеального анастомозов при выполнении циркулярной резекции трахеи. Поставленные задача и технический результат достигаются тем, что в способе наложения трахеального анастомоза путем прошивают узловыми швами края фибрознохрящевой части трахеи и непрерывным обвивным швом мембранозную часть трахеи, связывают концы лигатур обвивного и узловых швов, окутывают линию швов анастомоза мобилизованным лоскутом тимуса на сосудистой ножке и осуществляют его фиксацию узловыми швами выше и ниже этой линии. Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображены сформированный трахеальный анастомоз и мобилизованный на сосудистой ножке тимус, а на фиг. 2 завершающий этап операции после циркулярного окутывания анастомоза лоскутом тимуса и его фиксация к трахее. Способ осуществляется следующим образом из цервико-медиастинального доступа производят мобилизацию трахеи 1 в шейном, верхне- и среднегрудном отделах, а из бокового торакотомного справа - в надбифуркационном. Выполняют циркулярную резекцию стенозированного сегмента трахеи 1. Производят мобилизацию тимуса 2 с сохранением одной из тимических артерий 3, отходящих от соответствующих внутренних грудных артерий 4 и одной-двух вен 5, впадающих в левую плечеголовную вену 6. Тимические артерия 3 и вена 5 образуют сосудистую ножку тимуса 2, обеспечивающую его кровоснабжение при перемещении в зону анастомоза 7. Вначале для сближения анастомозируемых концов трахеи 1 прошивают узловыми швами края ее фиброзно-хрящевой части, а затем непрерывным обвивным швом - ее мембранозную часть. После этого фиброзно-хрящевую часть прошивают узловыми швами для адекватного сопоставления краев анастомоза 7 при различном диаметре концов трахеи 1. Концы лигатур обвивных швов завязывают вместе с лигатурами узловых швов. Далее производят укрепление линии швов анастомоза 7 мобилизованным лоскутом тимуса 2 на сосудистой ножке. Правую его долю проводят между трахеей 1 и плечеголовным стволом 8, окутывают анастомоз 7 сзади и выводят на его переднюю поверхность,отграничивая линию швов от пищевода 9. Верхний и нижний края правой доли тимуса 2 сшивают с аналогичными краями левой. В результате тимус 2 циркулярно в виде муфты окутывает линию швов. В завершение узловыми швами его фиксируют к адвентиции передней стенки трахеи 1 выше и ниже линии швов анастомоза 7. Заявляемый способ по сравнению с прототипом обладает следующими преимуществами 1) использование для ушивания фиброзно-хрящевой части трахеи попеременных узловых швов позволяет адекватно и технически просто сопоставить анастомозируемые концы, особенно при несоответствии их диаметров 2) в отличие от применения для укрепления трахеальных швов тонкостенной плохо васкуляризированной медиастинальной плевры полноценный лоскут тимуса на сосудистой ножке позволяет обеспечить надежную герметичность наложенного анастомоза 3) применение лоскута тимуса на сосудистой ножке позволяет повысить прочность трахеального анастомоза, ускорить его заживление и надежно отграничить от окружающих органов и тканей 12756 1 2009.12.30 4) окутывание лоскутом тимуса на сосудистой ножке трахеального анастомоза в виде муфты облегчает при необходимости выполнение повторного вмешательства на трахее и смежных органах, например, при развитии рубцового рестеноза, ранениях и др. По предлагаемой методике в 2001-2007 гг. в отделении торакальной хирургии 10-й ГКБ г. Минска выполнено 20 циркулярных резекций трахеи у больных с рубцовым постинтубационным и посттрахеостомическим ее стенозом в возрасте от 17 до 68 лет. Все больные поправились. Несостоятельности швов не отмечено. Только у 3 больных развился субкомпенсированный стеноз в зоне анастомоза, излеченный у двух больных лазерной вапоризацией, у одной проведена этапная реконструкция трахеи с использованием Т-образного стента. Сущность изобретения поясняется клиническим примером. Больной С., 28 лет, история болезни 31099, поступил в отделение торакальной хирургии 10-й ГКБ г. Минска 12.12.05 г. с жалобами на одышку в покое. В сентябре 2005 г. в результате падения с высоты больной получил тяжелую ЧМТ. 4 суток проводилась искусственная вентиляция легких через оротрахеальную трубку, а затем в течение 8 суток - через трахеостомическую канюлю. После восстановления адекватного спонтанного дыхания был деканюлирован. Через 3 недели после деканюляции начала нарастать дыхательная недостаточность, развился стридор. Больному по месту жительства была выполнена ретрахеостомия по поводу декомпенсированного рубцового стеноза трахеи. При поступлении состояние удовлетворительное. Дыхание через пластмассовую канюлю. При видеотрахеоскопии над канюлей определяется зона рубцового стеноза с сужением просвета до 6-7 мм и протяженностью 1,5 см. Диагноз рубцовый посттрахеостомической протяженный стеноз шейного отдела трахеист. Канюля удалена и после заживления трахеального свища 27.12.05 г. из цервико-стернального доступа выполнена циркулярная резекция 1-5 полуколец (3,5 см) трахеи с формированием гортанно-трахеального анастомоза. После мобилизации тимуса на левой сосудистой ножке произведено циркулярное окутывание анастомоза тимусом с фиксацией его к гортани и трахее узловыми швами. Экстубация через 2 часа после операции. Послеоперационный период гладкий. На 13 сутки после операции больной выписан на амбулаторное лечение. Через 1,5 года после операции (история болезни 11077) жалоб не предъявляет. При видеотрахеоскопии просвет трахеи в зоне анастомоза до 2 см, эпителизирован, мокрота слизистая, скудная. Продолжает работать мастером на шахте. Использование данного изобретения позволит упростить технические условия формирования трахеального анастомоза, обеспечить его герметичность, надежное отграничение от окружающих органов и сосудов и благоприятное, без развития осложнений, протекание послеоперационного периода. Источники информации 1. Петровский Б.В., Перельман М.И., Королева Н.С. Трахеобронхиальная хирургия. М. Медицина, 1978. - С. 148-179. 2. Патент РФ на изобретение 2066978, МПК А 61 В 17/00, 1996. 3..,Т.,Т..-// . . . . 2007. - . 13. - . 143-146. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 5

МПК / Метки

МПК: A61B 17/24

Метки: способ, трахеального, анастомоза, наложения

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/5-12756-sposob-nalozheniya-trahealnogo-anastomoza.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ наложения трахеального анастомоза</a>

Предыдущий патент: Заглаживающее устройство

Следующий патент: Способ прогнозирования вероятности формирования у плода врожденного порока развития

Случайный патент: Устройство для измерений полей концентрации газообразных веществ, скорости, температуры, давления и влажности газов