Способ щадящей коррекции воронкообразной деформации грудной клетки

Текст

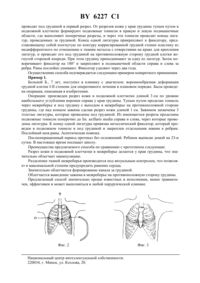

(12) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ЩАДЯЩЕЙ КОРРЕКЦИИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ(71) Заявитель Государственное высшее учебное учреждение Гродненский государственный медицинский университет(72) Автор Мацкевич Болеслав Иосифович(73) Патентообладатель Государственное высшее учебное учреждение Гродненский государственный медицинский университет(57) Способ щадящей коррекции воронкообразной деформации грудной клетки, включающий установку металлического фиксатора грудной клетки через канал, сформированный в мягких тканях грудной стенки позади грудины, отличающийся тем, что формирование канала для металлического фиксатора осуществляют из разреза по краю грудины на уровне наибольшего углубления воронки, через который проводят зажим по задней поверхности грудины в межреберье на противоположной стороне, где выполняют второй разрез, продолжение канала в подмышечные области осуществляют подкожно из сделанных разрезов. 6227 1 Изобретение относится к области медицины, а именно к детской хирургии и ортопедии, и может быть использовано при выполнении коррекции врожденного порока - воронкообразной деформации грудной клетки у детей. Для оперативной коррекции воронкообразной деформации грудной клетки предложено много различных методов. Все они выполняются со значительной травмой для больного. Поэтому разработка способа щадящей коррекции представляется актуальной. Наиболее близким к предлагаемому является способ коррекции воронкообразной деформации грудной клетки, заключающийся в следующем. Под эндотрахеальным наркозом производят наружную разметку на коже грудной клетки по наиболее выраженному углублению. На уровне этой метки обозначают передний отдел межреберья и на таком же уровне делают метку в подмышечной области справа, где производят поперечный разрез кожи. Из этого разреза под кожей проводят длинный изогнутый зажим (зажим ) до края грудины, затем вслепую прокалывают межреберье (на уровне метки), конец зажима проводят позади грудины, выкалывают через межреберье на противоположной стороне и под кожей проводят до средней подмышечной линии на противоположной стороне. Здесь по концу зажима делают второй поперечный разрез кожи, через который выводят конец зажима. Зажимом захватывают две плотные матерчатые полосы (или лигатуры), которые проводят по каналу, произведенному зажимом, в исходную рану. Конец фиксатора крепят к одой полосе (вторая служит для страховки) и протягивают по каналу вогнутой стороной кпереди поперек грудины. После выведения фиксатора полностью на противоположную сторону, его поворачивают на 180 и приподнимают грудину до восстановления формы грудной клетки за счет эластичности реберных хрящей. Концы фиксатора через раны в подмышечной области прочно закрепляют лигатурами к ребрам в нужном положении, после чего раны зашивают наглухо. Через два года поддерживающий стержень удаляют.-4. - . 1-9). По данным авторов из 30 пациентов отличные и хорошие результаты получены у 26. Недостатки у данного способа следующие. Для формирования канала за грудиной требуется длинный зажим (21 дюйм), проведение его через межреберье путем прокола производится на большом расстоянии и вслепую, что создает реальную опасность повреждения, расположенного за грудиной сердца, выведение конца зажима из-за грудины под кожу на противоположной стороне также представляет большие трудности. Задача изобретения - значительно облегчить проведение металлического фиксатора грудины, уменьшить до минимума опасность травмирования сердца при выполнении процедуры. Поставленная задача достигается тем, что формирование канала для металлического фиксатора грудной клетки выполняют не из подмышечной области, а из небольшого разреза по краю грудины, через который проводят зажим по задней поверхности ее в межреберье на противоположной стороне. На фиг. 1 изображен способ проведения зажима за грудину. На фиг. 2 показана схема проведения направляющей и поддерживающей лигатур. На фиг. 3 изображена схема расположения фиксатора грудой клетки. Способ осуществляют следующим образом. На уровне наибольшего углубления грудной клетки по краю грудины делают небольшой разрез кожи и подкожной клетчатки (2-3 см) в поперечном направлении по ходу межреберья. Тупым путем при помощи диссектора расслаивают мягкие ткани межреберья до плевры и формируют начало канала под грудину под контролем зрения. Затем в сформированное отверстие осторожно вставляют конец изогнутого зажима и проводят его по задней поверхности грудины, отслаивая подлежащие ткани, в межреберье на противоположной стороне. Концом зажима прокалывают ткани межреберья и выводят зажим под кожу. Над концом зажима рассекают кожу на протяжение 1-1,5 см. Зажимом захватывают нужное количество крепких лигатур (2-3) и 2 6227 1 проводят под грудиной в первый разрез. От разрезов кожи у края грудины тупым путем в подкожной клетчатке формируют подкожные тоннели в правую и левую подмышечные области, где выполняют поперечные разрезы, и через эти тоннели проводят концы лигатур, проведенных за грудиной. Конец одной лигатуры прикрепляют к фиксатору, представляющему собой изогнутую по контуру корригированной грудной стенки пластину из индифферентного по отношению к тканям металла с отверстиями на краях для крепления лигатур, и проводят его под грудиной на противоположную сторону грудной клетки вогнутой стороной кпереди. При этом грудину приподнимают за одну из лигатур. Затем поворачивают фиксатор на 180 и закрепляют в подмышечной области справа и слева за ребра. Раны послойно ушивают. Фиксатор удаляют через два года. Осуществление способа подтверждается следующим примером конкретного применения. Пример 1. Больной Б., 7 лет, поступил в клинику с диагнозом воронкообразная деформация грудной клетки - степени для оперативного лечения в плановом порядке. Была проведена операция, описанная в изобретении. Операция произведен разрез кожи и подкожной клетчатки длиной 3 см по уровню наибольшего углубления воронки справа у края грудины. Тупым путем проделан тоннель через межреберье и под грудину с выходом в межреберье на противоположной стороне грудины, где над концом зажима сделан разрез кожи длиной 1 см. Зажимом захвачены 3 толстые лигатуры, которые проведены под грудиной. Из имеющегося разреза проделаны подкожные тоннели поперечно до .справа и слева, через которые проведены лигатуры. К концу одной лигатуры привязан металлический фиксатор, который проведен в подкожном тоннеле и под грудиной и закреплен отдельными швами к ребрам. Послойный шов раны. Асептическая повязка. Послеоперационный период протекал без осложнений. Ребенок выписан домой на 23-и сутки. В настоящее время посещает школу. Преимущества предлагаемого способа по сравнению с прототипом следующие. Разрез кожи и подкожной клетчатки в межреберье делается у края грудины, что значительно облегчает манипуляцию. Разделение тканей межреберья производится под визуальным контролем, что позволяет в максимальной степени предупредить ранение сердца. Значительно облегчается формирование канала за грудиной. Облегчается выведение зажима в межреберье на противоположную сторону грудины. Предлагаемый способ значительно проще известных в исполнении, менее травматичен, эффективен и может выполняться в любой хирургической клинике. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 3

МПК / Метки

МПК: A61B 17/56

Метки: щадящей, способ, воронкообразной, деформации, коррекции, клетки, грудной

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/3-6227-sposob-shhadyashhejj-korrekcii-voronkoobraznojj-deformacii-grudnojj-kletki.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ щадящей коррекции воронкообразной деформации грудной клетки</a>

Предыдущий патент: Настойка сладкая “Минчанка”

Следующий патент: Противовоспалительное, жаропонижающее, антикоагулянтное, анальгезирующее средство

Случайный патент: Устройство для ударно-центробежного измельчения материалов