Тепловая энергетическая установка

Текст

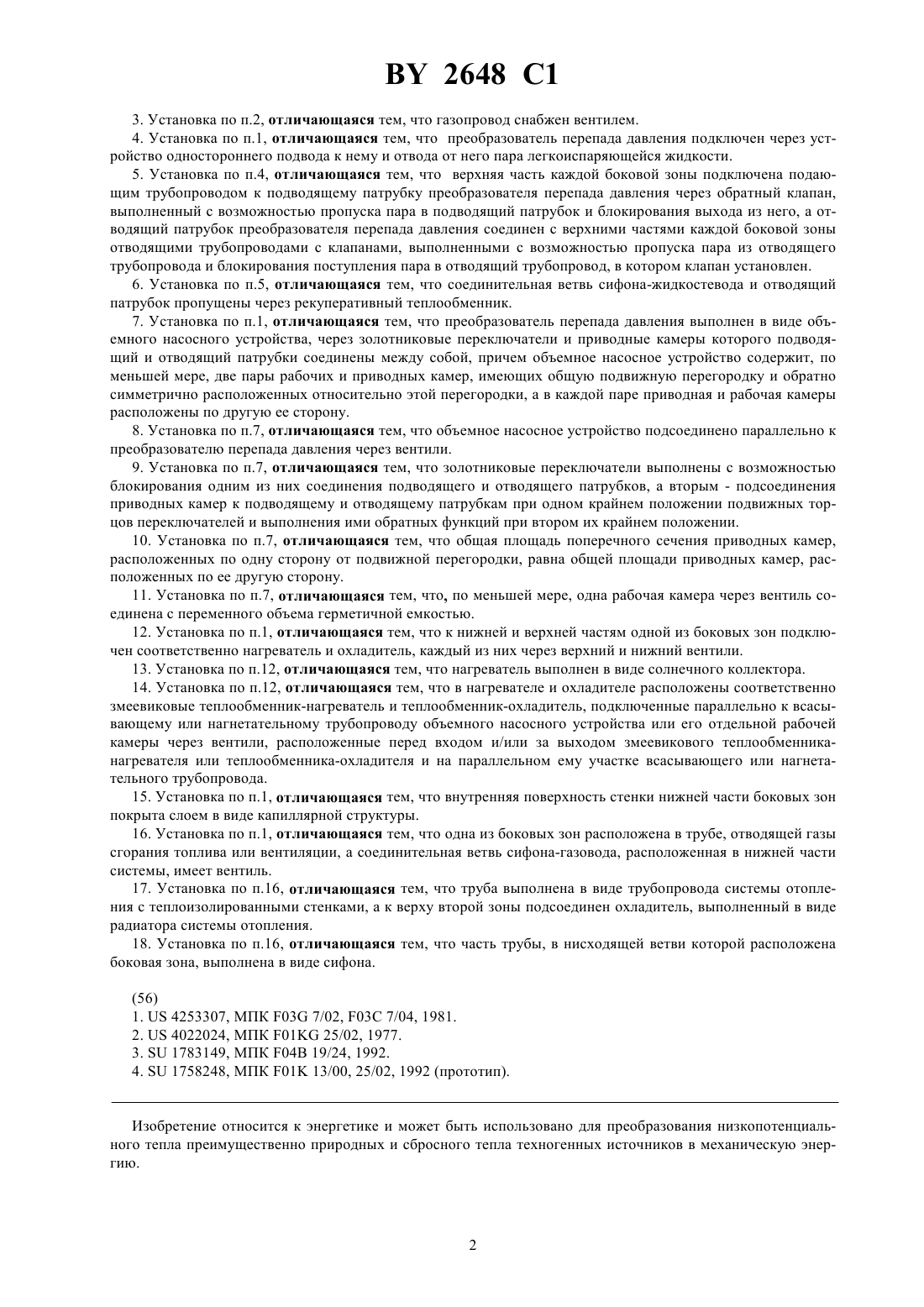

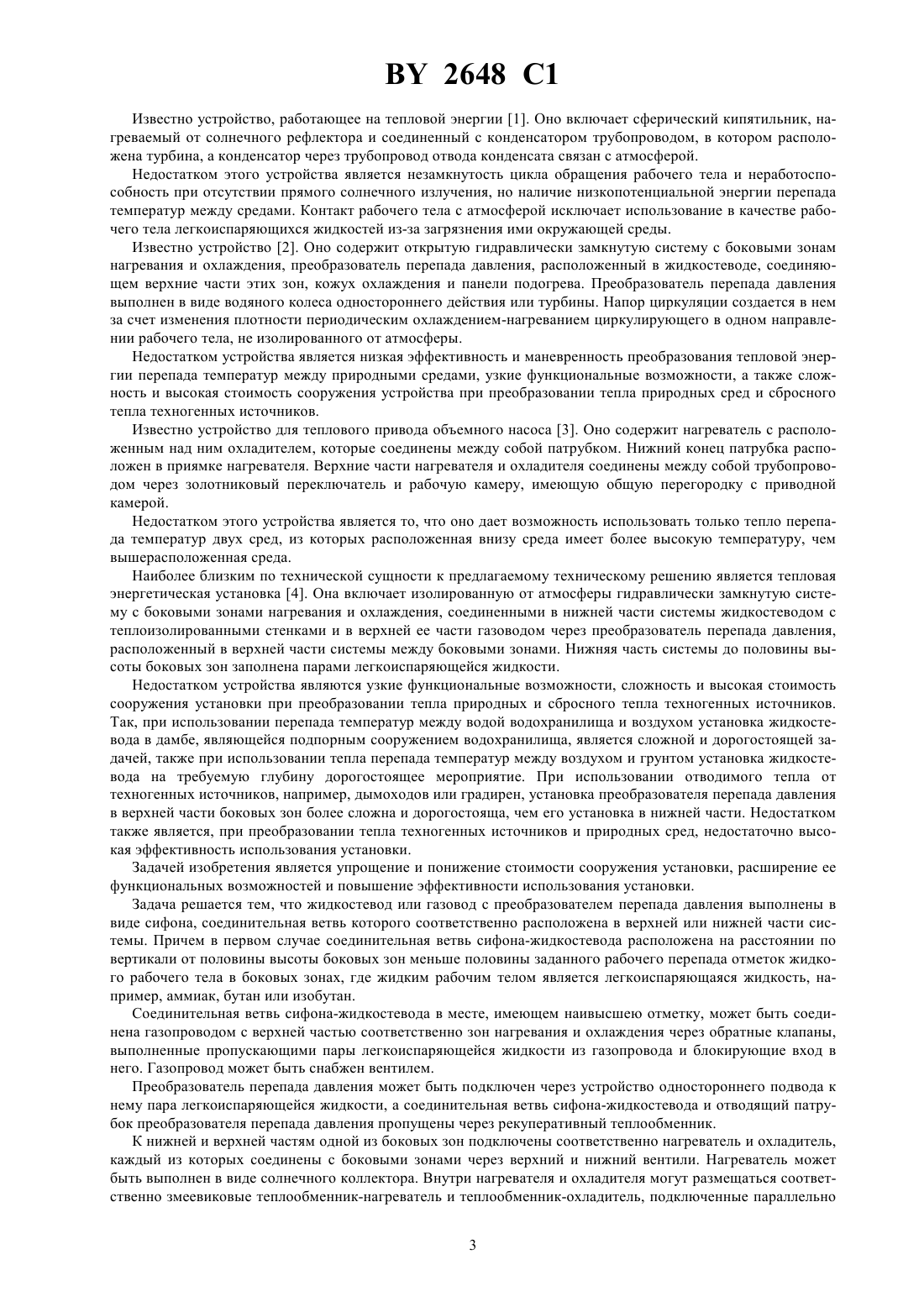

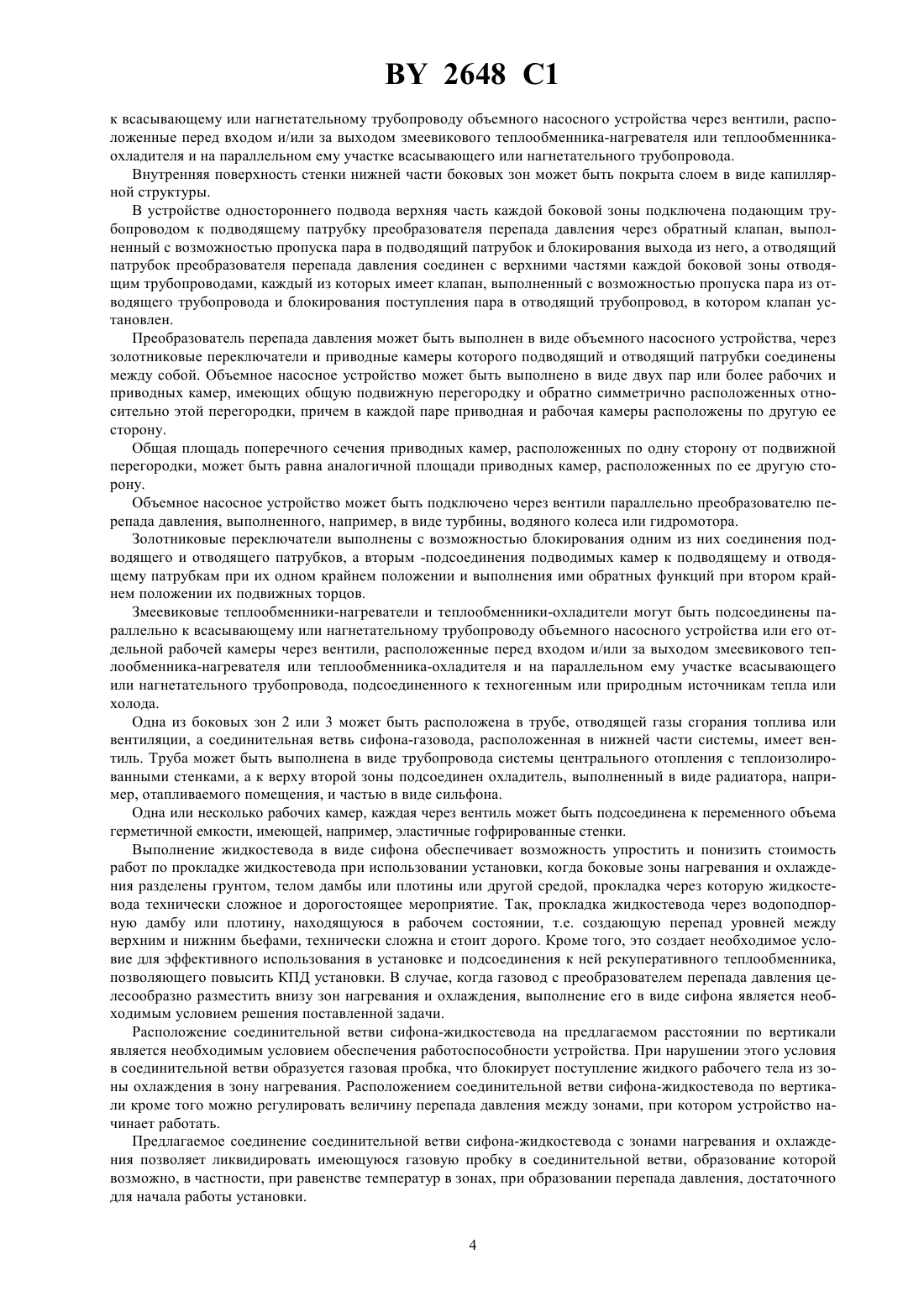

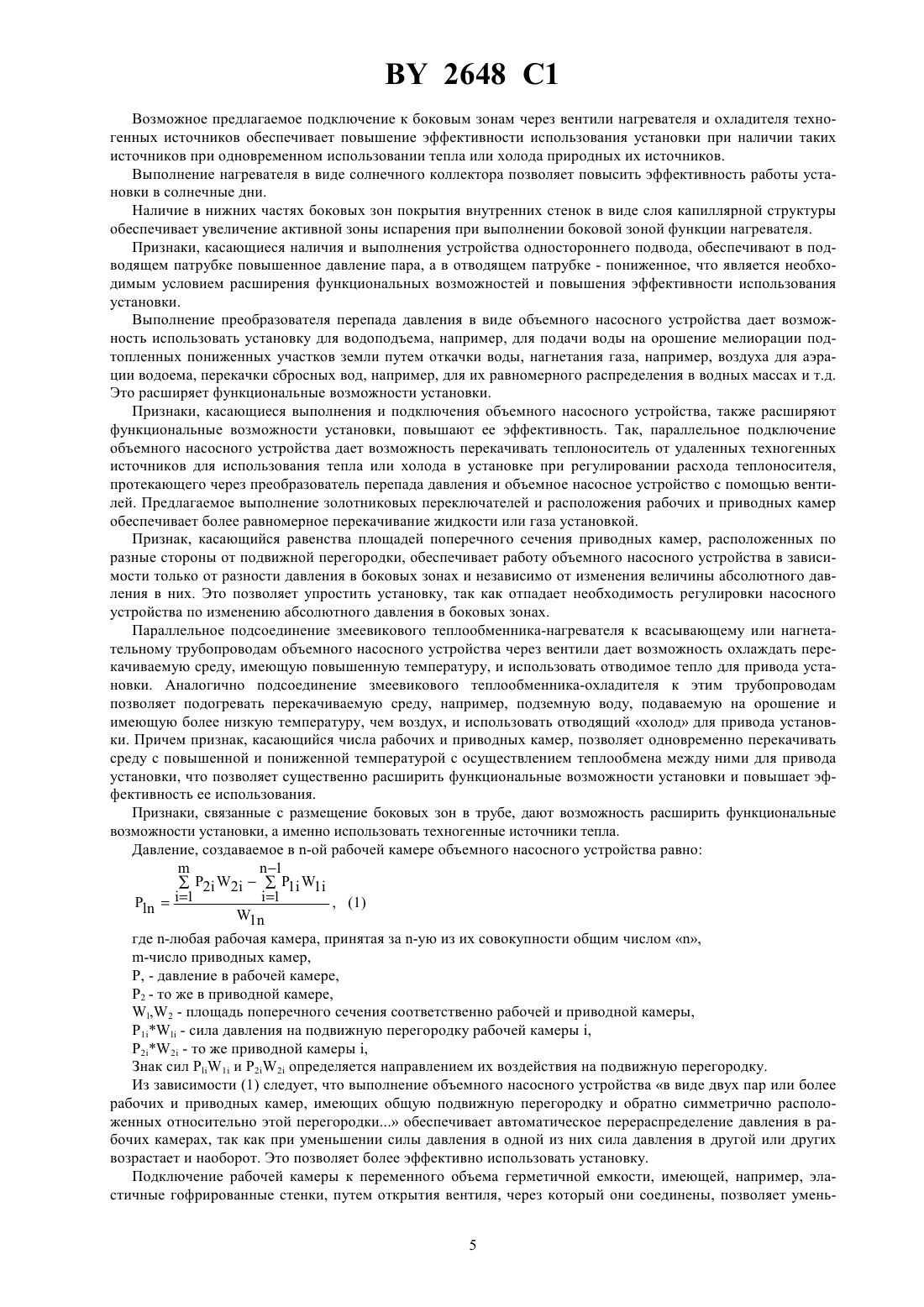

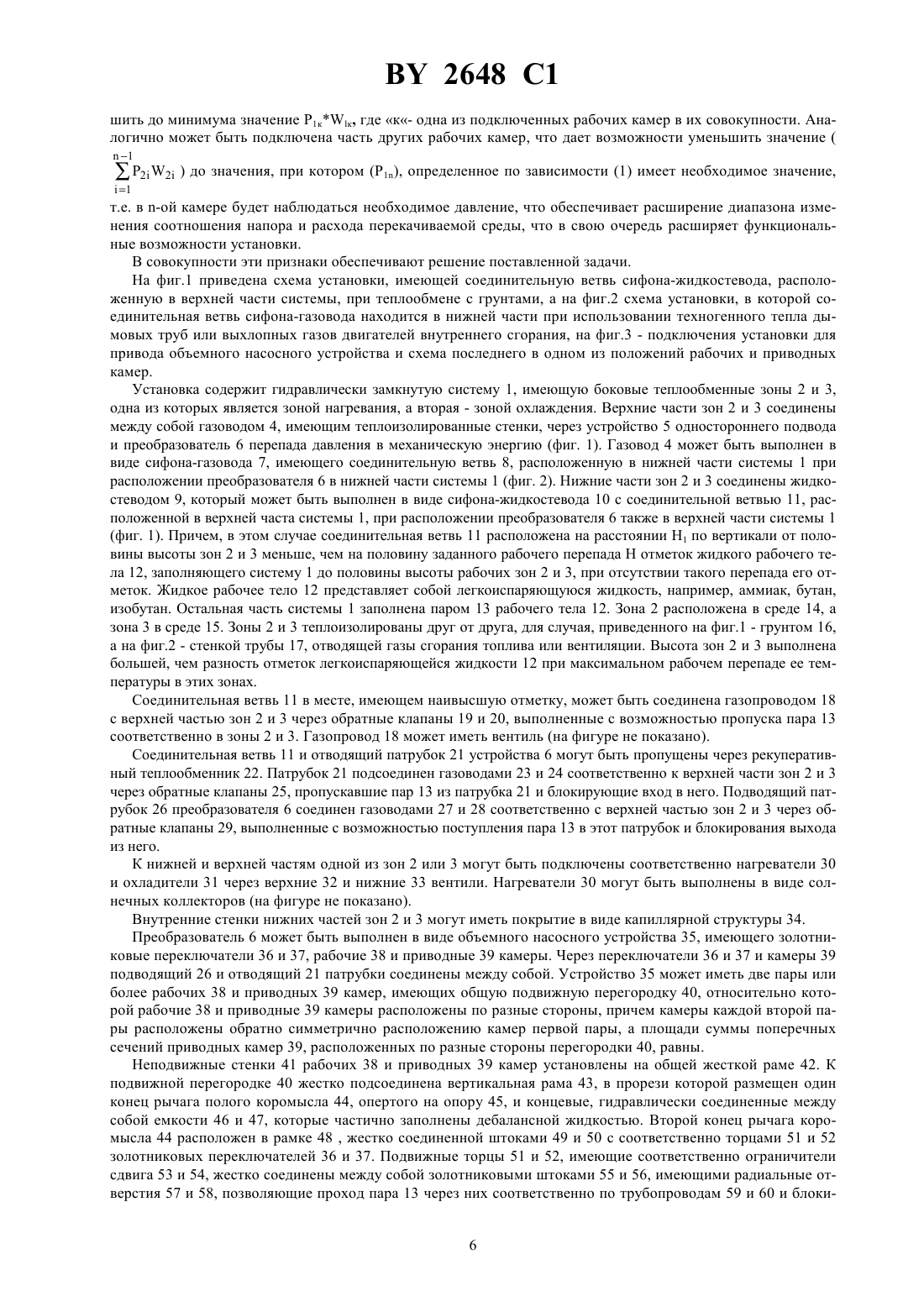

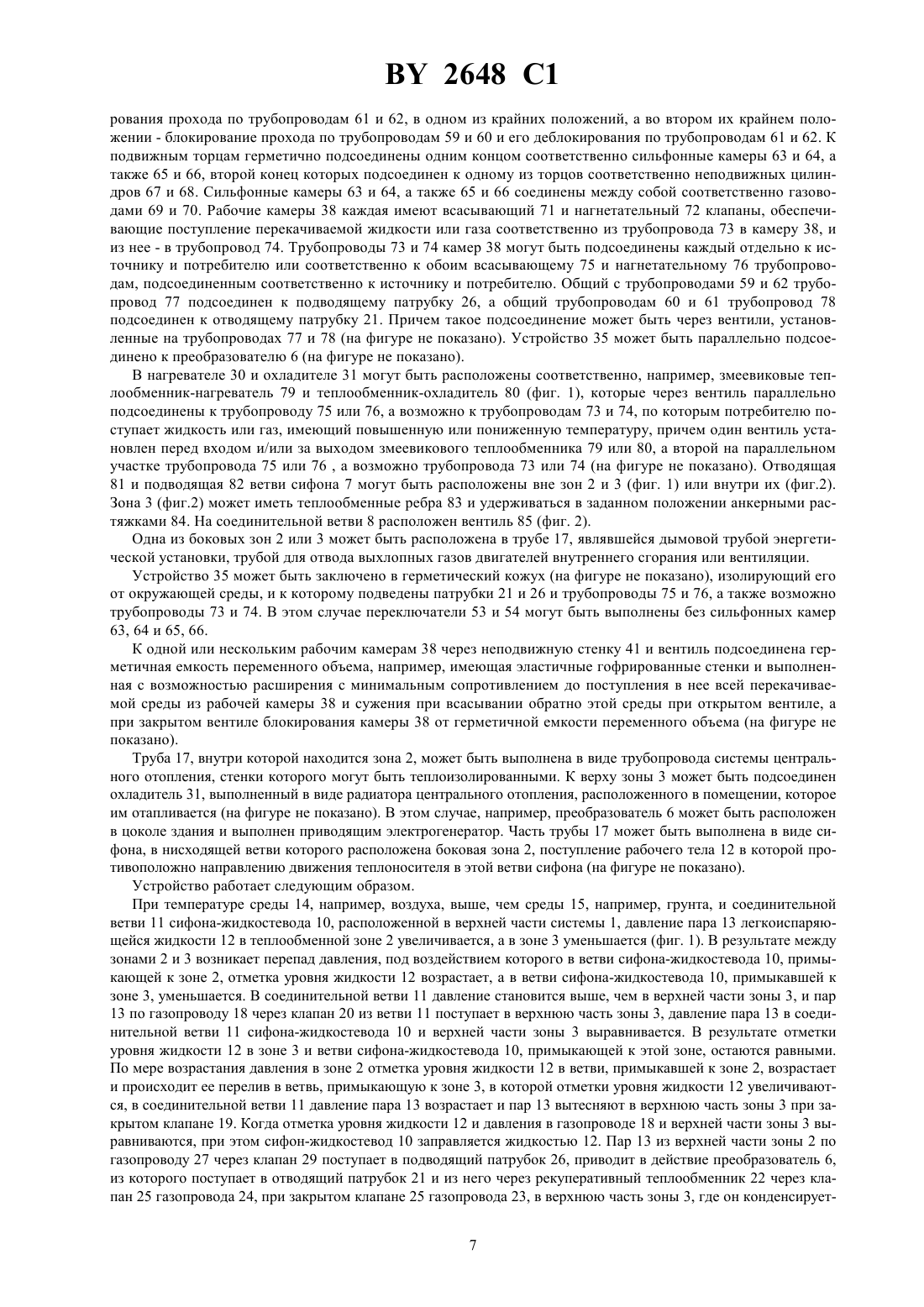

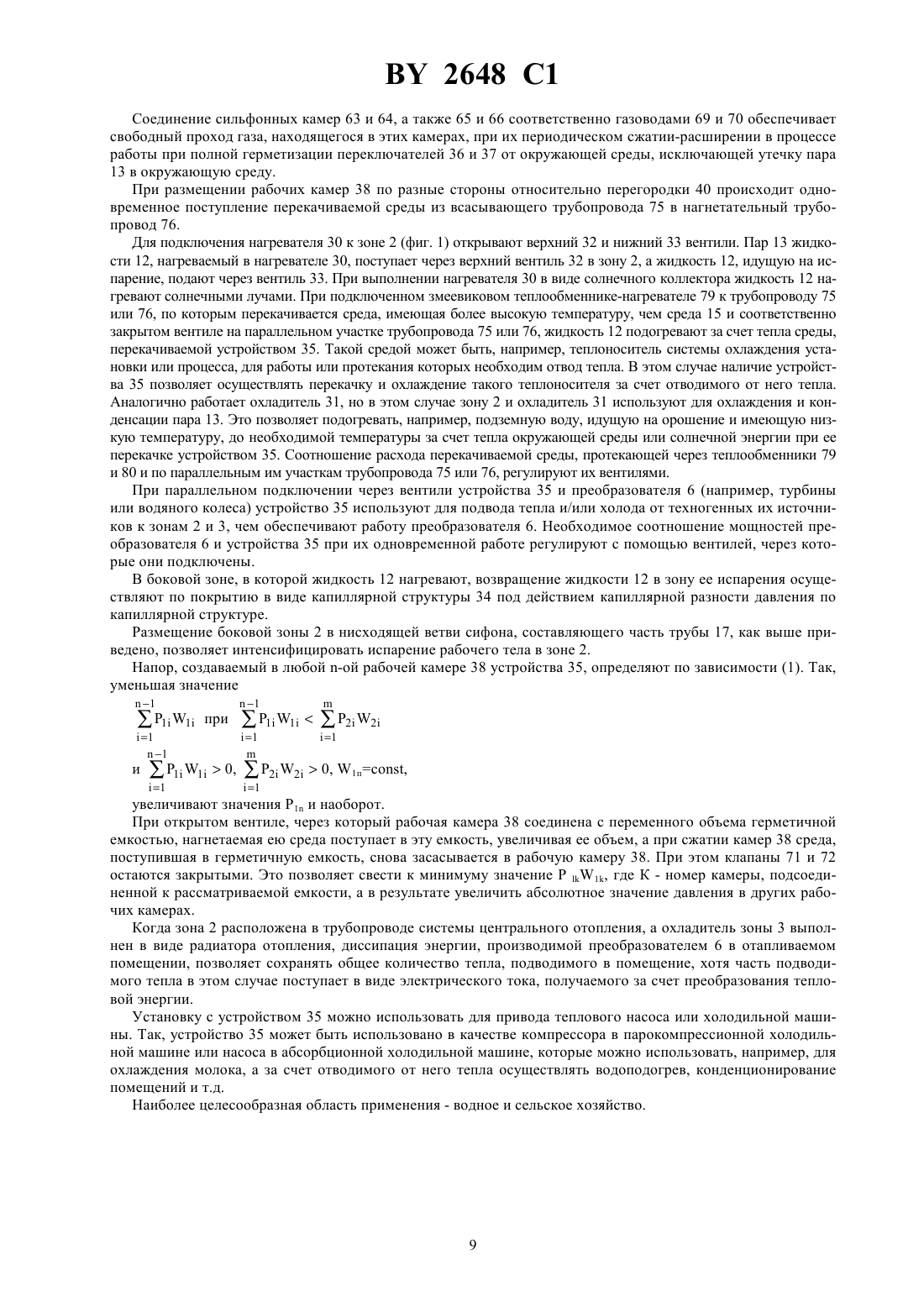

03 7/04 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТЕНТНЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ(57) 1. Тепловая энергетическая установка, содержащая изолированную от атмосферы, гидравлически замкнутую систему с боковыми зонами нагревания и охлаждения, соединенными в нижней части жидкостеводом с теплоизолированными стенками и в верхней части газоводом через преобразователь перепада давления,нижняя часть системы до половины высоты боковых зон заполнена легкоиспаряющейся жидкостью, а верхняя часть системы заполнена парами этой жидкости, отличающаяся тем, что жидкостевод или газовод выполнены в виде сифона, соединительная ветвь которого расположена в верхней или нижней части системы, а соединительная ветвь сифона-жидкостевода расположена на расстоянии по вертикали от половины высоты боковых зон, меньшем половины заданного рабочего перепада отметок жидкого рабочего тела в боковых зонах. 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что соединительная ветвь сифона-жидкостевода в месте,имеющем наивысшую отметку, соединена газопроводом с верхней частью соответственно зоны нагревания и охлаждения через обратные клапаны, выполненные пропускающими пар легкоиспаряющейся жидкости из газопровода и блокирующим вход в него. 2648 1 3. Установка по п.2, отличающаяся тем, что газопровод снабжен вентилем. 4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что преобразователь перепада давления подключен через устройство одностороннего подвода к нему и отвода от него пара легкоиспаряющейся жидкости. 5. Установка по п.4, отличающаяся тем, что верхняя часть каждой боковой зоны подключена подающим трубопроводом к подводящему патрубку преобразователя перепада давления через обратный клапан,выполненный с возможностью пропуска пара в подводящий патрубок и блокирования выхода из него, а отводящий патрубок преобразователя перепада давления соединен с верхними частями каждой боковой зоны отводящими трубопроводами с клапанами, выполненными с возможностью пропуска пара из отводящего трубопровода и блокирования поступления пара в отводящий трубопровод, в котором клапан установлен. 6. Установка по п.5, отличающаяся тем, что соединительная ветвь сифона-жидкостевода и отводящий патрубок пропущены через рекуперативный теплообменник. 7. Установка по п.1, отличающаяся тем, что преобразователь перепада давления выполнен в виде объемного насосного устройства, через золотниковые переключатели и приводные камеры которого подводящий и отводящий патрубки соединены между собой, причем объемное насосное устройство содержит, по меньшей мере, две пары рабочих и приводных камер, имеющих общую подвижную перегородку и обратно симметрично расположенных относительно этой перегородки, а в каждой паре приводная и рабочая камеры расположены по другую ее сторону. 8. Установка по п.7, отличающаяся тем, что объемное насосное устройство подсоединено параллельно к преобразователю перепада давления через вентили. 9. Установка по п.7, отличающаяся тем, что золотниковые переключатели выполнены с возможностью блокирования одним из них соединения подводящего и отводящего патрубков, а вторым - подсоединения приводных камер к подводящему и отводящему патрубкам при одном крайнем положении подвижных торцов переключателей и выполнения ими обратных функций при втором их крайнем положении. 10. Установка по п.7, отличающаяся тем, что общая площадь поперечного сечения приводных камер,расположенных по одну сторону от подвижной перегородки, равна общей площади приводных камер, расположенных по ее другую сторону. 11. Установка по п.7, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, одна рабочая камера через вентиль соединена с переменного объема герметичной емкостью. 12. Установка по п.1, отличающаяся тем, что к нижней и верхней частям одной из боковых зон подключен соответственно нагреватель и охладитель, каждый из них через верхний и нижний вентили. 13. Установка по п.12, отличающаяся тем, что нагреватель выполнен в виде солнечного коллектора. 14. Установка по п.12, отличающаяся тем, что в нагревателе и охладителе расположены соответственно змеевиковые теплообменник-нагреватель и теплообменник-охладитель, подключенные параллельно к всасывающему или нагнетательному трубопроводу объемного насосного устройства или его отдельной рабочей камеры через вентили, расположенные перед входом и/или за выходом змеевикового теплообменниканагревателя или теплообменника-охладителя и на параллельном ему участке всасывающего или нагнетательного трубопровода. 15. Установка по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя поверхность стенки нижней части боковых зон покрыта слоем в виде капиллярной структуры. 16. Установка по п.1, отличающаяся тем, что одна из боковых зон расположена в трубе, отводящей газы сгорания топлива или вентиляции, а соединительная ветвь сифона-газовода, расположенная в нижней части системы, имеет вентиль. 17. Установка по п.16, отличающаяся тем, что труба выполнена в виде трубопровода системы отопления с теплоизолированными стенками, а к верху второй зоны подсоединен охладитель, выполненный в виде радиатора системы отопления. 18. Установка по п.16, отличающаяся тем, что часть трубы, в нисходящей ветви которой расположена боковая зона, выполнена в виде сифона.(56) 1.4253307, МПК 03 7/02, 03 7/04, 1981. 2.4022024, МПК 01 25/02, 1977. 3.1783149, МПК 04 19/24, 1992. 4.1758248, МПК 01 13/00, 25/02, 1992 (прототип). Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для преобразования низкопотенциального тепла преимущественно природных и сбросного тепла техногенных источников в механическую энергию. 2648 1 Известно устройство, работающее на тепловой энергии 1. Оно включает сферический кипятильник, нагреваемый от солнечного рефлектора и соединенный с конденсатором трубопроводом, в котором расположена турбина, а конденсатор через трубопровод отвода конденсата связан с атмосферой. Недостатком этого устройства является незамкнутость цикла обращения рабочего тела и неработоспособность при отсутствии прямого солнечного излучения, но наличи низкопотенциальной энергии перепада температур между средами. Контакт рабочего тела с атмосферой исключает использование в качестве рабочего тела легкоиспаряющихся жидкостей из-за загрязнения ими окружающей реды. Известно устройство 2. Оно содержит открытую гидравлически замкнутую систему с боковыми зонам нагревания и охлаждения, преобразователь перепада давления, расположенный в жидкостеводе, соединяющем верхние части этих зон, кожух охлаждения и панели подогрева. Преобразователь перепада давления выполнен в виде водяного колеса одностороннего действия или турбины. Напор циркуляции создается в нем за счет изменения плотности периодическим охлаждением-нагреванием циркулирующего в одном направлении рабочего тела, не изолированного от атмосферы. Недостатком устройства является низкая эффективность и маневренность преобразования тепловой энергии перепада температур между природными средами, узкие функциональные возможности, а также сложность и высокая стоимость сооружения устройства при преобразовании тепла природных сред и сбросного тепла техногенных источников. Известно устройство для теплового привода объемного насоса 3. Оно содержит нагреватель с расположенным над ним охладителем, которые соединены между собой патрубком. Нижний конец патрубка расположен в приямке нагревателя. Верхние части нагревателя и охладителя соединены между собой трубопроводом через золотниковый переключатель и рабочую камеру, имеющую общую перегородку с приводной камерой. Недостатком этого устройства является то, что оно дает возможность использовать только тепло перепада температур двух сред, из которых расположенная внизу среда имеет более высокую температуру, чем вышерасположенная реда. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является тепловая энергетическая установка 4. Она включает изолированную от атмосферы гидравлически замкнутую систему с боковыми зонами нагревания и охлаждения, соединенными в нижней части системы жидкостеводом с теплоизолированными стенками и в верхней ее части газоводом через преобразователь перепада давления,расположенный в верхней части системы между боковыми зонами. Нижняя часть системы до половины высоты боковых зон заполнена парами легкоиспаряющейся жидкости. Недостатком устройства являются узкие функциональные возможности, сложность и высокая стоимость сооружения установки при преобразовании тепла природных и сбросного тепла техногенных источников. Так, при использовании перепада температур между водой водохранилища и воздухом установка жидкостевода в дамбе, являющейся подпорным сооружением водохранилища, является сложной и дорогостоящей задачей, также при использовании тепла перепада температур между воздухом и грунтом установка жидкостевода на требуемую глубину дорогостоящее мероприятие. При использовании отводимого тепла от техногенных источников, например, дымоходов или градирен, установка преобразователя перепада давления в верхней части боковых зон более сложна и дорогостояща, чем его установка в нижней части. Недостатком также является, при преобразовании тепла техногенных источников и природных сред, недостаточно высокая эффективность использования установки. Задачей изобретения является упрощение и понижение стоимости сооружения установки, расширение ее функциональных возможностей и повышение эффективности использования установки. Задача решается тем, что жидкостевод или газовод с преобразователем перепада давления выполнены в виде сифона, соединительная ветвь которого соответственно расположена в верхней или нижней части системы. Причем в первом случае соединительная ветвь сифона-жидкостевода расположена на расстоянии по вертикали от половины высоты боковых зон меньше половины заданного рабочего перепада отметок жидкого рабочего тела в боковых зонах, где жидким рабочим телом является легкоиспаряющаяся жидкость, например, аммиак, бутан или изобутан. Соединительная ветвь сифона-жидкостевода в месте, имеющем наивысшею отметку, может быть соединена газопроводом с верхней частью соответственно зон нагревания и охлаждения через обратные клапаны,выполненные пропускающими пары легкоиспаряющейся жидкости из газопровода и блокирующие вход в него. Газопровод может быть снабжен вентилем. Преобразователь перепада давления может быть подключен через устройство одностороннего подвода к нему пара легкоиспаряющейся жидкости, а соединительная ветвь сифона-жидкостевода и отводящий патрубок преобразователя перепада давления пропущены через рекуперативный теплообменник. К нижней и верхней частям одной из боковых зон подключены соответственно нагреватель и охладитель,каждый из которых соединены с боковыми зонами через верхний и нижний вентили. Нагреватель может быть выполнен в виде солнечного коллектора. Внутри нагревателя и охладителя могут размещаться соответственно змеевиковые теплообменник-нагреватель и теплообменник-охладитель, подключенные параллельно 3 2648 1 к всасывающему или нагнетательному трубопроводу объемного насосного устройства через вентили, расположенные перед входом и/или за выходом змеевикового теплообменника-нагревателя или теплообменникаохладителя и на параллельном ему участке всасывающего или нагнетательного трубопровода. Внутренняя поверхность стенки нижней части боковых зон может быть покрыта слоем в виде капиллярной структуры. В устройстве одностороннего подвода верхняя часть каждой боковой зоны подключена подающим трубопроводом к подводящему патрубку преобразователя перепада давления через обратный клапан, выполненный с возможностью пропуска пара в подводящий патрубок и блокирования выхода из него, а отводящий патрубок преобразователя перепада давления соединен с верхними частями каждой боковой зоны отводящим трубопроводами, каждый из которых имеет клапан, выполненный с возможностью пропуска пара из отводящего трубопровода и блокирования поступления пара в отводящий трубопровод, в котором клапан установлен. Преобразователь перепада давления может быть выполнен в виде объемного насосного устройства, через золотниковые переключатели и приводные камеры которого подводящий и отводящий патрубки соединены между собой. Объемное насосное устройство может быть выполнено в виде двух пар или более рабочих и приводных камер, имеющих общую подвижную перегородку и обратно симметрично расположенных относительно этой перегородки, причем в каждой паре приводная и рабочая камеры расположены по другую ее сторону. Общая площадь поперечного сечения приводных камер, расположенных по одну сторону от подвижной перегородки, может быть равна аналогичной площади приводных камер, расположенных по ее другую сторону. Объемное насосное устройство может быть подключено через вентили параллельно преобразователю перепада давления, выполненного, например, в виде турбины, водяного колеса или гидромотора. Золотниковые переключатели выполнены с возможностью блокирования одним из них соединения подводящего и отводящего патрубков, а вторым -подсоединения подводимых камер к подводящему и отводящему патрубкам при их одном крайнем положении и выполнения ими обратных функций при втором крайнем положении их подвижных торцов. Змеевиковые теплообменники-нагреватели и теплообменники-охладители могут быть подсоединены параллельно к всасывающему или нагнетательному трубопроводу объемного насосного устройства или его отдельной рабочей камеры через вентили, расположенные перед входом и/или за выходом змеевикового теплообменника-нагревателя или теплообменника-охладителя и на параллельном ему участке всасывающего или нагнетательного трубопровода, подсоединенного к техногенным или природным источникам тепла или холода. Одна из боковых зон 2 или 3 может быть расположена в трубе, отводящей газы сгорания топлива или вентиляции, а соединительная ветвь сифона-газовода, расположенная в нижней части системы, имеет вентиль. Труба может быть выполнена в виде трубопровода системы центрального отопления с теплоизолированными стенками, а к верху второй зоны подсоединен охладитель, выполненный в виде радиатора, например, отапливаемого помещения, и частью в виде сильфона. Одна или несколько рабочих камер, каждая через вентиль может быть подсоединена к переменного объема герметичной емкости, имеющей, например, эластичные гофрированные стенки. Выполнение жидкостевода в виде сифона обеспечивает возможность упростить и понизить стоимость работ по прокладке жидкостевода при использовании установки, когда боковые зоны нагревания и охлаждения разделены грунтом, телом дамбы или плотины или другой средой, прокладка через которую жидкостевода технически сложное и дорогостоящее мероприятие. Так, прокладка жидкостевода через водоподпорную дамбу или плотину, находящуюся в рабочем состоянии, т.е. создающую перепад уровней между верхним и нижним бьефами, технически сложна и стоит дорого. Кроме того, это создает необходимое условие для эффективного использования в установке и подсоединения к ней рекуперативного теплообменника,позволяющего повысить КПД установки. В случае, когда газовод с преобразователем перепада давления целесообразно разместить внизу зон нагревания и охлаждения, выполнение его в виде сифона является необходимым условием решения поставленной задачи. Расположение соединительной ветви сифона-жидкостевода на предлагаемом расстоянии по вертикали является необходимым условием обеспечения работоспособности устройства. При нарушении этого условия в соединительной ветви образуется газовая пробка, что блокирует поступление жидкого рабочего тела из зоны охлаждения в зону нагревания. Расположением соединительной ветви сифона-жидкостевода по вертикали кроме того можно регулировать величину перепада давления между зонами, при котором устройство начинает работать. Предлагаемое соединение соединительной ветви сифона-жидкостевода с зонами нагревания и охлаждения позволяет ликвидировать имеющуюся газовую пробку в соединительной ветви, образование которой возможно, в частности, при равенстве температур в зонах, при образовании перепада давления, достаточного для начала работы установки. 4 2648 1 Возможное предлагаемое подключение к боковым зонам через вентили нагревателя и охладителя техногенных источников обеспечивает повышение эффективности использования установки при наличии таких источников при одновременном использовании тепла или холода природных их источников. Выполнение нагревателя в виде солнечного коллектора позволяет повысить эффективность работы установки в солнечные дни. Наличие в нижних частях боковых зон покрытия внутренних стенок в виде слоя капиллярной структуры обеспечивает увеличение активной зоны испарения при выполнении боковой зоной функции нагревателя. Признаки, касающиеся наличия и выполнения устройства одностороннего подвода, обеспечивают в подводящем патрубке повышенное давление пара, а в отводящем патрубке - пониженное, что является необходимым условием расширения функциональных возможностей и повышения эффективности использования установки. Выполнение преобразователя перепада давления в виде объемного насосного устройства дает возможность использовать установку для водоподъема, например, для подачи воды на орошение мелиорации подтопленных пониженных участков земли путем откачки воды, нагнетания газа, например, воздуха для аэрации водоема, перекачки сбросных вод, например, для их равномерного распределения в водных массах и т.д. Это расширяет функциональные возможности установки. Признаки, касающиеся выполнения и подключения объемного насосного устройства, также расширяют функциональные возможности установки, повышают ее эффективность. Так, параллельное подключение объемного насосного устройства дает возможность перекачивать теплоноситель от удаленных техногенных источников для использования тепла или холода в установке при регулировании расхода теплоносителя,протекающего через преобразователь перепада давления и объемное насосное устройство с помощью вентилей. Предлагаемое выполнение золотниковых переключателей и расположения рабочих и приводных камер обеспечивает более равномерное перекачивание жидкости или газа установкой. Признак, касающийся равенства площадей поперечного сечения приводных камер, расположенных по разные стороны от подвижной перегородки, обеспечивает работу объемного насосного устройства в зависимости только от разности давления в боковых зонах и независимо от изменения величины абсолютного давления в них. Это позволяет упростить установку, так как отпадает необходимость регулировки насосного устройства по изменению абсолютного давления в боковых зонах. Параллельное подсоединение змеевикового теплообменника-нагревателя к всасывающему или нагнетательному трубопроводам объемного насосного устройства через вентили дает возможность охлаждать перекачиваемую среду, имеющую повышенную температуру, и использовать отводимое тепло для привода установки. Аналогично подсоединение змеевикового теплообменника-охладителя к этим трубопроводам позволяет подогревать перекачиваемую среду, например, подземную воду, подаваемую на орошение и имеющую более низкую температуру, чем воздух, и использовать отводящий холод для привода установки. Причем признак, касающийся числа рабочих и приводных камер, позволяет одновременно перекачивать среду с повышенной и пониженной температурой с осуществлением теплообмена между ними для привода установки, что позволяет существенно расширить функциональные возможности установки и повышает эффективность ее использования. Признаки, связанные с размещение боковых зон в трубе, дают возможность расширить функциональные возможности установки, а именно использовать техногенные источники тепла. Давление, создаваемое в -ой рабочей камере объемного насосного устройства равно, (1)1 1 где -любая рабочая камера, принятая за -ую из их совокупности общим числом ,-число приводных камер,Р, - давление в рабочей камере,2 - то же в приводной камере 2 - площадь поперечного сечения соответственно рабочей и приводной камеры,1 - сила давления на подвижную перегородку рабочей камеры ,22 - то же приводной камеры ,Знак сил 1 и 22 определяется направлением их воздействия на подвижную перегородку. Из зависимости (1) следует, что выполнение объемного насосного устройства в виде двух пар или более рабочих и приводных камер, имеющих общую подвижную перегородку и обратно симметрично расположенных относительно этой перегородки обеспечивает автоматическое перераспределение давления в рабочих камерах, так как при уменьшении силы давления в одной из них сила давления в другой или других возрастает и наоборот. Это позволяет более эффективно использовать установку. Подключение рабочей камеры к переменного объема герметичной емкости, имеющей, например, эластичные гофрированные стенки, путем открытия вентиля, через который они соединены, позволяет умень 5 2648 1 шить до минимума значение 1 кк, где к- одна из подключенных рабочих камер в их совокупности. Аналогично может быть подключена часть других рабочих камер, что дает возможности уменьшить значение (1 2 2 ) до значения, при котором (1), определенное по зависимости (1) имеет необходимое значение,1 т.е. в -ой камере будет наблюдаться необходимое давление, что обеспечивает расширение диапазона изменения соотношения напора и расхода перекачиваемой среды, что в свою очередь расширяет функциональные возможности установки. В совокупности эти признаки обеспечивают решение поставленной задачи. На фиг.1 приведена схема установки, имеющей соединительную ветвь сифона-жидкостевода, расположенную в верхней части системы, при теплообмене с грунтами, а на фиг.2 схема установки, в которой соединительная ветвь сифона-газовода находится в нижней части при использовании техногенного тепла дымовых труб или выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, на фиг.3 - подключения установки для привода объемного насосного устройства и схема последнего в одном из положений рабочих и приводных камер. Установка содержит гидравлически замкнутую систему 1, имеющую боковые теплообменные зоны 2 и 3,одна из которых является зоной нагревания, а вторая - зоной охлаждения. Верхние части зон 2 и 3 соединены между собой газоводом 4, имеющим теплоизолированные стенки, через устройство 5 одностороннего подвода и преобразователь 6 перепада давления в механическую энергию (фиг. 1). Газовод 4 может быть выполнен в виде сифона-газовода 7, имеющего соединительную ветвь 8, расположенную в нижней части системы 1 при расположении преобразователя 6 в нижней части системы 1 (фиг. 2). Нижние части зон 2 и 3 соединены жидкостеводом 9, который может быть выполнен в виде сифона-жидкостевода 10 с соединительной ветвью 11, расположенной в верхней часта системы 1, при расположении преобразователя 6 также в верхней части системы 1(фиг. 1). Причем, в этом случае соединительная ветвь 11 расположена на расстоянии 1 по вертикали от половины высоты зон 2 и 3 меньше, чем на половину заданного рабочего перепада Н отметок жидкого рабочего тела 12, заполняющего систему 1 до половины высоты рабочих зон 2 и 3, при отсутствии такого перепада его отметок. Жидкое рабочее тело 12 представляет собой легкоиспаряющуюся жидкость, например, аммиак, бутан,изобутан. Остальная часть системы 1 заполнена паром 13 рабочего тела 12. Зона 2 расположена в среде 14, а зона 3 в среде 15. Зоны 2 и 3 теплоизолированы друг от друга, для случая, приведенного на фиг.1 - грунтом 16,а на фиг.2 - стенкой трубы 17, отводящей газы сгорания топлива или вентиляции. Высота зон 2 и 3 выполнена большей, чем разность отметок легкоиспаряющейся жидкости 12 при максимальном рабочем перепаде ее температуры в этих зонах. Соединительная ветвь 11 в месте, имеющем наивысшую отметку, может быть соединена газопроводом 18 с верхней частью зон 2 и 3 через обратные клапаны 19 и 20, выполненные с возможностью пропуска пара 13 соответственно в зоны 2 и 3. Газопровод 18 может иметь вентиль (на фигуре не показано). Соединительная ветвь 11 и отводящий патрубок 21 устройства 6 могут быть пропущены через рекуперативный теплообменник 22. Патрубок 21 подсоединен газоводами 23 и 24 соответственно к верхней части зон 2 и 3 через обратные клапаны 25, пропускавшие пар 13 из патрубка 21 и блокирующие вход в него. Подводящий патрубок 26 преобразователя 6 соединен газоводами 27 и 28 соответственно с верхней частью зон 2 и 3 через обратные клапаны 29, выполненные с возможностью поступления пара 13 в этот патрубок и блокирования выхода из него. К нижней и верхней частям одной из зон 2 или 3 могут быть подключены соответственно нагреватели 30 и охладители 31 через верхние 32 и нижние 33 вентили. Нагреватели 30 могут быть выполнены в виде солнечных коллекторов (на фигуре не показано). Внутренние стенки нижних частей зон 2 и 3 могут иметь покрытие в виде капиллярной структуры 34. Преобразователь 6 может быть выполнен в виде объемного насосного устройства 35, имеющего золотниковые переключатели 36 и 37, рабочие 38 и приводные 39 камеры. Через переключатели 36 и 37 и камеры 39 подводящий 26 и отводящий 21 патрубки соединены между собой. Устройство 35 может иметь две пары или более рабочих 38 и приводных 39 камер, имеющих общую подвижную перегородку 40, относительно которой рабочие 38 и приводные 39 камеры расположены по разные стороны, причем камеры каждой второй пары расположены обратно симметрично расположению камер первой пары, а площади суммы поперечных сечений приводных камер 39, расположенных по разные стороны перегородки 40, равны. Неподвижные стенки 41 рабочих 38 и приводных 39 камер установлены на общей жесткой раме 42. К подвижной перегородке 40 жестко подсоединена вертикальная рама 43, в прорези которой размещен один конец рычага полого коромысла 44, опертого на опору 45, и концевые, гидравлически соединенные между собой емкости 46 и 47, которые частично заполнены дебалансной жидкостью. Второй конец рычага коромысла 44 расположен в рамке 48 , жестко соединенной штоками 49 и 50 с соответственно торцами 51 и 52 золотниковых переключателей 36 и 37. Подвижные торцы 51 и 52, имеющие соответственно ограничители сдвига 53 и 54, жестко соединены между собой золотниковыми штоками 55 и 56, имеющими радиальные отверстия 57 и 58, позволяющие проход пара 13 через них соответственно по трубопроводам 59 и 60 и блоки 6 2648 1 рования прохода по трубопроводам 61 и 62, в одном из крайних положений, а во втором их крайнем положении - блокирование прохода по трубопроводам 59 и 60 и его деблокирования по трубопроводам 61 и 62. К подвижным торцам герметично подсоединены одним концом соответственно сильфонные камеры 63 и 64, а также 65 и 66, второй конец которых подсоединен к одному из торцов соответственно неподвижных цилиндров 67 и 68. Сильфонные камеры 63 и 64, а также 65 и 66 соединены между собой соответственно газоводами 69 и 70. Рабочие камеры 38 каждая имеют всасывающий 71 и нагнетательный 72 клапаны, обеспечивающие поступление перекачиваемой жидкости или газа соответственно из трубопровода 73 в камеру 38, и из нее - в трубопровод 74. Трубопроводы 73 и 74 камер 38 могут быть подсоединены каждый отдельно к источнику и потребителю или соответственно к обоим всасывающему 75 и нагнетательному 76 трубопроводам, подсоединенным соответственно к источнику и потребителю. Общий с трубопроводами 59 и 62 трубопровод 77 подсоединен к подводящему патрубку 26, а общий трубопроводам 60 и 61 трубопровод 78 подсоединен к отводящему патрубку 21. Причем такое подсоединение может быть через вентили, установленные на трубопроводах 77 и 78 (на фигуре не показано). Устройство 35 может быть параллельно подсоединено к преобразователю 6 (на фигуре не показано). В нагревателе 30 и охладителе 31 могут быть расположены соответственно, например, змеевиковые теплообменник-нагреватель 79 и теплообменник-охладитель 80 (фиг. 1), которые через вентиль параллельно подсоединены к трубопроводу 75 или 76, а возможно к трубопроводам 73 и 74, по которым потребителю поступает жидкость или газ, имеющий повышенную или пониженную температуру, причем один вентиль установлен перед входом и/или за выходом змеевикового теплообменника 79 или 80, а второй на параллельном участке трубопровода 75 или 76 , а возможно трубопровода 73 или 74 (на фигуре не показано). Отводящая 81 и подводящая 82 ветви сифона 7 могут быть расположены вне зон 2 и 3 (фиг. 1) или внутри их (фиг.2). Зона 3 (фиг.2) может иметь теплообменные ребра 83 и удерживаться в заданном положении анкерными растяжками 84. На соединительной ветви 8 расположен вентиль 85 (фиг. 2). Одна из боковых зон 2 или 3 может быть расположена в трубе 17, являвшейся дымовой трубой энергетической установки, трубой для отвода выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания или вентиляции. Устройство 35 может быть заключено в герметический кожух (на фигуре не показано), изолирующий его от окружающей среды, и к которому подведены патрубки 21 и 26 и трубопроводы 75 и 76, а также возможно трубопроводы 73 и 74. В этом случае переключатели 53 и 54 могут быть выполнены без сильфонных камер 63, 64 и 65, 66. К одной или нескольким рабочим камерам 38 через неподвижную стенку 41 и вентиль подсоединена герметичная емкость переменного объема, например, имеющая эластичные гофрированные стенки и выполненная с возможностью расширения с минимальным сопротивлением до поступления в нее всей перекачиваемой среды из рабочей камеры 38 и сужения при всасывании обратно этой среды при открытом вентиле, а при закрытом вентиле блокирования камеры 38 от герметичной емкости переменного объема (на фигуре не показано). Труба 17, внутри которой находится зона 2, может быть выполнена в виде трубопровода системы центрального отопления, стенки которого могут быть теплоизолированными. К верху зоны 3 может быть подсоединен охладитель 31, выполненный в виде радиатора центрального отопления, расположенного в помещении, которое им отапливается (на фигуре не показано). В этом случае, например, преобразователь 6 может быть расположен в цоколе здания и выполнен приводящим электрогенератор. Часть трубы 17 может быть выполнена в виде сифона, в нисходящей ветви которого расположена боковая зона 2, поступление рабочего тела 12 в которой противоположно направлению движения теплоносителя в этой ветви сифона (на фигуре не показано). Устройство работает следующим образом. При температуре среды 14, например, воздуха, выше, чем среды 15, например, грунта, и соединительной ветви 11 сифона-жидкостевода 10, расположенной в верхней части системы 1, давление пара 13 легкоиспаряющейся жидкости 12 в теплообменной зоне 2 увеличивается, а в зоне 3 уменьшается (фиг. 1). В результате между зонами 2 и 3 возникает перепад давления, под воздействием которого в ветви сифона-жидкостевода 10, примыкающей к зоне 2, отметка уровня жидкости 12 возрастает, а в ветви сифона-жидкостевода 10, примыкавшей к зоне 3, уменьшается. В соединительной ветви 11 давление становится выше, чем в верхней части зоны 3, и пар 13 по газопроводу 18 через клапан 20 из ветви 11 поступает в верхнюю часть зоны 3, давление пара 13 в соединительной ветви 11 сифона-жидкостевода 10 и верхней части зоны 3 выравнивается. В результате отметки уровня жидкости 12 в зоне 3 и ветви сифона-жидкостевода 10, примыкающей к этой зоне, остаются равными. По мере возрастания давления в зоне 2 отметка уровня жидкости 12 в ветви, примыкавшей к зоне 2, возрастает и происходит ее перелив в ветвь, примыкающую к зоне 3, в которой отметки уровня жидкости 12 увеличиваются, в соединительной ветви 11 давление пара 13 возрастает и пар 13 вытесняют в верхнюю часть зоны 3 при закрытом клапане 19. Когда отметка уровня жидкости 12 и давления в газопроводе 18 и верхней части зоны 3 выравниваются, при этом сифон-жидкостевод 10 заправляется жидкостью 12. Пар 13 из верхней части зоны 2 по газопроводу 27 через клапан 29 поступает в подводящий патрубок 26, приводит в действие преобразователь 6,из которого поступает в отводящий патрубок 21 и из него через рекуперативный теплообменник 22 через клапан 25 газопровода 24, при закрытом клапане 25 газопровода 23, в верхнюю часть зоны 3, где он конденсирует 7 2648 1 ся при болеенизкой температуре и давлении, а выделенное при этом тепло отводится через теплопроводные стенки зоны 3 в охлаждающую среду 15. При этом конденсированную жидкость 12 добавляют к находящейся уже в зоне 3 жидкости 12, и ее уровень увеличивается в то время, как в зоне 2 он уменьшается соответственно объему испарившейся в зоне 2 жидкости 12. В результате возникает дополнительная разность отметок уровней жидкости 12, находящихся в зонах 2 и 3. Эта дополнительная разница уровней создает дополнительный перепад давления, под действием которого жидкость 12 из зоны 3 по сифону-жидкостеводу 10 поступает в зону 2, где она, в свою очередь, подогревается, испаряется при более высокой температуре и давлении, и снова, как описано выше, поступает в зону 3, где ее пар 13 конденсируют и где создает дополнительное давление, под действием которого снова по сифону-жидкостеводу 10 поступает в зону 2, и этот процесс повторяется непрерывно. Выполнение условия Н 1 Н/2 обеспечивает стабильность работы сифона-жидкостевода 10, так как позволяет поддерживать в его ветви 11 давление, при котором в ней не происходит образование пробки пара 13. Пропуск пара 13, отводимого от преобразователя 6 по отводящему патрубку 21 через теплообменник 22, дает возможность повысить температуру жидкости 12, поступающей в зону 2 за счет тепла пара 13, поступающего в зону 3 на конденсацию. Соединение нижних частей зон 2 и 3 жидкостеводом, выполненные в виде сифона-жидкостевода 10, позволяет расположить преобразователь 6 в верхней части системы 1. Это упрощает и удешевляет выполнение установки, например, в рассматриваемом случае (фиг. 1), так как позволяет уменьшить объемы выемки грунта для соединения нижних частей зон 2 и 3 жидкостеводом. Если температура среды 14 ниже, чем среда 15, происходит процесс аналогично, но пар 13 по газопроводу 4 через клапан 29 поступает в подводящий патрубок 26 при закрытом втором клапане 29 газовода 27 в преобразователь и из него в отводящий патрубок 21 и далее через теплообменник 22 и клапан 25 газовода 23 при закрытом втором клапане 25 газовода 24 в верхнюю часть зоны 2. Жидкость 12 из зоны 2 по сифону-жидкостеводу 10 поступает в зону 3, при этом клапан 20 закрыт, а через клапан 19 давление пара 13 в газопроводе 18 и верхней части зоны 2 уравновешивается. В случае, если зона 2 расположена в трубе 17, по которой отводится газ, имеющий повышенную температуру, от техногенных источников тепла, давление пара 13 в зоне 2 выше, чем в зоне 3 и пар 13 по подводящей ветви 82 сифона-газовода 7 поступает по соединительной ветви 8 через преобразователь 6, расположенный внизу системы 1 по отводящей ветви 81 в зону 3, где конденсируется, а тепло конденсации отводится в среду 15. Конденсированная жидкость 12 из зоны 3 поступает в зону 2 на испарение по жидкостеводу 9. Размещение преобразователя 6 в низу системы 1 позволяет упростить и удешевить установку. При выполнении преобразователя 6 в виде насосного устройства 35, когда золотниковые переключатели 36 и 37 находятся в положении, приведенном на фиг. 3, пар 13 из подводящего патрубка 26 по трубопроводу 77 и далее по трубопроводу 62 через отверстия 57 золотникового переключателя 37 поступает в верхнюю приводную камеру 39, повышая давление в ней, а пар 13 по отведшему патрубку 21 и трубопроводу 78 через отверстие 58 переключателя 37 по трубопроводу 61 отводят из нижней приводной камеры 39 в зону с пониженной температурой, где конденсируют, а конденсированная жидкость 12 поступает в зону с повышенной температурой, где испаряется, и пар 13 подводится в патрубок 26. В результате разности давления в верхней и нижней приводных камерах 39 подвижная перегородка 40 смещается вниз. При этом верхнюю рабочую камеру 38 расширяют, а нижнюю сужают, в первую камеру 38 через ее клапан 71. Перекачиваемую среду,например, всасывают из всасывающего трубопровода 75, а из второй камеры через ее клапан 72 нагнетают в нагнетательный трубопровод 76. При дальнейшем опускании подвижной перегородки 40 коромысло 44 поворачивают по часовой стрелке, дебалансную жидкость из емкости 46 переливают в емкость 47, коромысло поворачивают и смещают в рамке 48. Этим перемещают штоки 49 и 50 вверх до крайнего верхнего положения подвижных торцов 51 золотниковых переключателей 36 и 37 (фиг.3). Отверстия 57 и 58 золотникового переключателя 37 смещают и трубопроводы 61 и 62 блокируются, а трубопроводы 59 и 60 деблокируются,так как отверстия 57 и 58 золотникового переключателя 36 совпадают с внутренними поперечными сечениями этих трубопроводов по положению. Это приводит к тому, что верхнюю приводную камеру 39 подключают к отводящему патрубку 21, а нижнюю относительно подвижной перегородки 40 к подводящему патрубку 26. В результате перегородка 40 перемещается вверх под действием силы разности давления в приводных камерах. Верхнюю рабочую камеру 38 сужают, а нижнюю расширяют, в первом случае перекачиваемая среда выталкивается из камеры через ее клапан 72, например, в нагнетательный трубопровод 76 через трубопровод 74, а во втором - через клапан 71 нижней рабочей камеры 38, например, всасывается из трубопровода 75 через трубопровод 73. При движении вверх перегородки 40 (коромысло 44 поворачивают против часовой стрелки, дебалансную жидкость из емкости 47 переливают в емкость 46, коромысло поворачивают против часовой стрелки в рамке 48, которая давит на верхний торец штока 50 и смещает штоки 49 и 50 вниз до упора подвижных торцов 52 переключателей 36 и 37. В результате переключатель 37 подсоединяет трубопроводы 61 и 62 соответственно к нижней и верхней приводным камерам 39, и процесс повторяется. При равенстве поперечных сечений приводных камер 39, расположенных по разные стороны перегородки 40, последнюю смещают только при наличии разности давления в подводящем 26 и отводящем 21 патрубках независимо от изменения абсолютного значения величины давления в них. 2648 1 Соединение сильфонных камер 63 и 64, а также 65 и 66 соответственно газоводами 69 и 70 обеспечивает свободный проход газа, находящегося в этих камерах, при их периодическом сжатии-расширении в процессе работы при полной герметизации переключателей 36 и 37 от окружающей среды, исключающей утечку пара 13 в окружающую среду. При размещении рабочих камер 38 по разные стороны относительно перегородки 40 происходит одновременное поступление перекачиваемой среды из всасывающего трубопровода 75 в нагнетательный трубопровод 76. Для подключения нагревателя 30 к зоне 2 (фиг. 1) открывают верхний 32 и нижний 33 вентили. Пар 13 жидкости 12, нагреваемый в нагревателе 30, поступает через верхний вентиль 32 в зону 2, а жидкость 12, идущую на испарение, подают через вентиль 33. При выполнении нагревателя 30 в виде солнечного коллектора жидкость 12 нагревают солнечными лучами. При подключенном змеевиковом теплообменнике-нагревателе 79 к трубопроводу 75 или 76, по которым перекачивается среда, имеющая более высокую температуру, чем среда 15 и соответственно закрытом вентиле на параллельном участке трубопровода 75 или 76, жидкость 12 подогревают за счет тепла среды,перекачиваемой устройством 35. Такой средой может быть, например, теплоноситель системы охлаждения установки или процесса, для работы или протекания которых необходим отвод тепла. В этом случае наличие устройства 35 позволяет осуществлять перекачку и охлаждение такого теплоносителя за счет отводимого от него тепла. Аналогично работает охладитель 31, но в этом случае зону 2 и охладитель 31 используют для охлаждения и конденсации пара 13. Это позволяет подогревать, например, подземную воду, идущую на орошение и имеющую низкую температуру, до необходимой температуры за счет тепла окружающей среды или солнечной энергии при ее перекачке устройством 35. Соотношение расхода перекачиваемой среды, протекающей через теплообменники 79 и 80 и по параллельным им участкам трубопровода 75 или 76, регулируют их вентилями. При параллельном подключении через вентили устройства 35 и преобразователя 6 (например, турбины или водяного колеса) устройство 35 используют для подвода тепла и/или холода от техногенных их источников к зонам 2 и 3, чем обеспечивают работу преобразователя 6. Необходимое соотношение мощностей преобразователя 6 и устройства 35 при их одновременной работе регулируют с помощью вентилей, через которые они подключены. В боковой зоне, в которой жидкость 12 нагревают, возвращение жидкости 12 в зону ее испарения осуществляют по покрытию в виде капиллярной структуры 34 под действием капиллярной разности давления по капиллярной структуре. Размещение боковой зоны 2 в нисходящей ветви сифона, составляющего часть трубы 17, как выше приведено, позволяет интенсифицировать испарение рабочего тела в зоне 2. Напор, создаваемый в любой -ой рабочей камере 38 устройства 35, определяют по зависимости (1). Так,уменьшая значение 1 1 10,2 20, 1 п, увеличивают значения 1 и наоборот. При открытом вентиле, через который рабочая камера 38 соединена с переменного объема герметичной емкостью, нагнетаемая ею среда поступает в эту емкость, увеличивая ее объем, а при сжатии камер 38 среда,поступившая в герметичную емкость, снова засасывается в рабочую камеру 38. При этом клапаны 71 и 72 остаются закрытыми. Это позволяет свести к минимуму значение Р 1, где К - номер камеры, подсоединенной к рассматриваемой емкости, а в результате увеличить абсолютное значение давления в других рабочих камерах. Когда зона 2 расположена в трубопроводе системы центрального отопления, а охладитель зоны 3 выполнен в виде радиатора отопления, диссипация энергии, производимой преобразователем 6 в отапливаемом помещении, позволяет сохранять общее количество тепла, подводимого в помещение, хотя часть подводимого тепла в этом случае поступает в виде электрического тока, получаемого за счет преобразования тепловой энергии. Установку с устройством 35 можно использовать для привода теплового насоса или холодильной машины. Так, устройство 35 может быть использовано в качестве компрессора в парокомпрессионной холодильной машине или насоса в абсорбционной холодильной машине, которые можно использовать, например, для охлаждения молока, а за счет отводимого от него тепла осуществлять водоподогрев, конденционирование помещений и т.д. Наиболее целесообразная область применения - водное и сельское хозяйство. Государственный патентный комитет Республики Беларусь. 220072, г. Минск, проспект Ф. Скорины, 66. 10

МПК / Метки

МПК: F03G 7/04, F01K 25/04

Метки: тепловая, энергетическая, установка

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/10-2648-teplovaya-energeticheskaya-ustanovka.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Тепловая энергетическая установка</a>

Предыдущий патент: Мельница

Следующий патент: Шнековый дозатор пневматической сеялки

Случайный патент: Способ прогнозирования заболеваний женской половой сферы