Способ прогнозирования развития выраженного спаечного процесса после лапароскопической холецистэктомии

Номер патента: 13487

Опубликовано: 30.08.2010

Авторы: Могилевец Эдуард Владиславович, Могилевец Ольга Николаевна, Гарелик Петр Васильевич

Текст

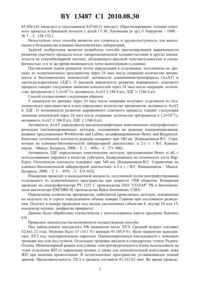

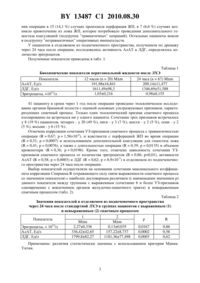

(51) МПК (2009) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫРАЖЕННОГО СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ(71) Заявитель Учреждение образования Гродненский государственный медицинский университет(72) Авторы Гарелик Петр Васильевич Могилевец Эдуард Владиславович Могилевец Ольга Николаевна(73) Патентообладатель Учреждение образования Гродненский государственный медицинский университет(57) Способ прогнозирования развития выраженного спаечного процесса после лапароскопической холецистэктомии, заключающийся в том, что определяют в раневом отделяемом, полученном по дренажу из подпеченочного пространства через 24 часа после холецистэктомии, количество эритроцитов, активность аланинаминотрансферазы и активность лактатдегидрогеназы и, если количество эритроцитов составляет 1,21012/л или более, активность аланинаминотрансферазы 186 Ед/л или более и активность лактатдегидрогеназы 1246 Ед/л или более, прогнозируют высокую вероятность развития выраженного спаечного процесса. Изобретение относится к области медицины, а именно хирургии и клинической биохимии, и может применяться для прогнозирования выраженности развития спаечного процесса после лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) и других вмешательств на гепатобилиарной системе. В настоящее время существует необходимость в прогнозировании выраженности спаечного процесса после операции у пациентов при ЛХЭ с целью их дальнейшей профилактики. Наиболее близким к предлагаемому является лабораторный метод прогнозирования патологического спайкообразования в виде определения в сыворотке крови метаболитов соединительной ткани - аминокислот гидроксипролина и гексозаминов, которые являются объективной меткой наличия и количества коллагена и служат клиническим индикатором метаболических процессов соединительной ткани. Повышение уровня гидроксипролина более чем на 44 , а гексозаминов более чем на 30 говорит о патологическом спайкообразовании в брюшной полости у детей при нормальных показателях гидроксипролина 13487 1 2010.08.30 65,583,81 мкмоль/л и гексозаминов 8,070,21 ммоль/л. (Прогнозирование течения спаечного процесса в брюшной полости у детей / Г.М. Лукоянова и др. // Хирургия. - 1988.7. - С. 128-132.). Недостатком этого способа является его сложность и труднодоступность для выполнения в большинстве клинико-биохимических лабораторий. Задачей изобретения является разработка способа прогнозирования выраженности развития спаечного процесса после лапароскопической холецистэктомии и других вмешательств на гепатобилиарной системе, обладающего высокой чувствительностью и специфичностью, и в то же время являющегося легко выполнимым в клинике. Поставленная задача решается путем определения в отделяемом, полученном по дренажу из подпеченочного пространства через 24 часа после операции количества эритроцитов и биохимических показателей активности аланинаминотрансферазы (АлАТ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ). О высокой вероятности развития выраженного спаечного процесса говорят следующие значения показателей через 24 часа после операции количество эритроцитов 1,21012/л, активность АлАТ 186 Ед/л, ЛДГ 1246 Ед/л. Способ осуществляют следующим образом. У пациентов по дренажу через 24 часа после операции получают отделяемое из подпеченочного пространства и в нем определяют количество эритроцитов, активность АлАТ и ЛДГ. О возможности развития выраженного спаечного процесса говорят следующие значения показателей через 24 часа после операции количество эритроцитов 1,21012/л,активность АлАТ 186 Ед/л, ЛДГ 1246 Ед/л. Активность АлАТ определяется высокоспецифичным кинетическим спектрофотометрическим (оптимизированным) методом, основанным на реакции переаминирования,впервые предложенным, модифицированным. Кинетику оптической плотности реакции измеряют при 340 нм. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике в 2-х т. / В.С. Камышников. - Минск Беларусь, 2000. - Т. 1. - 495 с. - С. 371-388. Активность ЛДГ определялась кинетическим методом, предложенным, с использованием пирувата в качестве субстрата, базирующимся на оптическом тесте Варбурга. Оптическую плотность измеряют при 340 нм. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике в 2-х т. / В.С. Камышников. - Минск Беларусь, 2000. - Т. 1. - 495 с. - С. 433-442. Измерения проводят в надосадочной жидкости, полученной путем центрифугирования отделяемого из подпеченочного пространства при скорости 1500 оборотов. Измерения проводят на спектрофотометре 1251 С производства ЗАО СОЛАР РБ и биохимическом анализаторе -, производства, США. Определение количества эритроцитов, лейкоцитов проводилось методом, основанным на подсчете их в строго определенном объеме камеры Горяева при постоянном разведении. Подсчет в камере проводили под малым увеличением (объектив 8, окуляр 10 или 15,конденсор опущен, диафрагма прикрыта). Данные были обработаны статистически с использованием пакета программ 6.0. Приводим доказательства возможности осуществления способа. Под наблюдением находилось 106 пациентов после ЛХЭ. Средний возраст составил 52,81,12 года. Мужчин было 15 (14,1 ) женщин 91 (85,9 ). Всем пациентам выполнялась ЛХЭ под эндотрахеальным наркозом. Пневмоперитонеум накладывался с помощью троакара над или под пупком. Остальные троакары вводили в стандартных точках РедикаОлсена. Монополярный режим коагуляции электрохирургического блока использовали на этапе отделения ЖП от паренхимы печени, а также для дополнительной коагуляции ложа ЖП при наличии кровотечения. В подпеченочное пространство устанавливался тонкий дренаж. Продолжительность ЛХЭ в среднем составила 81,53,62 мин. Во время проведе 2 13487 1 2010.08.30 ния операции в 15 (14,1 ) случаях произошла перфорация ЖП, в 7 (6,6 ) случаях возникло кровотечение из ложа ЖП, которое потребовало проведения дополнительного гемостаза коагуляцией (подгруппа травматичных операций). Остальные пациенты вошли в подгруппу нетравматичных оперативных вмешательств. У пациентов в отделяемом из подпеченочного пространства, полученном по дренажу через 24 часа после операции, исследовались активность АлАТ и ЛДГ, определялось количество эритроцитов. Полученные показатели приведены в табл. 1. Таблица 1 Биохимические показатели перитонеальной жидкости после ЛХЭ Показатель 12 часов (20)24 часа (67)АлАТ, Ед/л 191,9816,841 209,1411,477 ЛДГ, Ед/л 1611,4998,3 1346,6951,588 1,030,216 0,980,155 Эритроциты, 1012/л 41 пациенту в сроки через 1 год после операции проведено эхоскопическое исследование органов брюшной полости с оценкой основных ультразвуковых признаков, характеризующих спаечный процесс. Только один эхоскопический признак спаечного процесса изолированно не встречался ни у одного пациента. Сочетание трех признаков встречалось у 8 (19 ) пациентов, четырех - у 20 (49 ), пяти - у 3 (7 ), шести - у 2 (5 ), семи - у 2(5 ), восьми - у 6 (15 ). Отмечена корреляция сочетания УЗ-признаков спаечного процесса с травматичностью операции (0,671,5610-6), и властности с перфорацией ЖП во время операции(0,510,0007) и использованием дополнительной коагуляции для гемостаза ложа(0,410,0076), а также с длительностью операции (0,390,0135) и объемом кровопотери (0,360,0196). Кроме того, отмечена зависимость сочетания УЗпризнаков спаечного процесса от количества эритроцитов (0,86 0,01), активности АлАТ (0,580,0003) и ЛДГ (0,628,910-5) в отделяемом из подпеченочного пространства через 24 часа после операции. Выбор показателей осуществляли на основании сочетания максимального коэффициента корреляции Спирмена(отражающего силу связи выраженности спаечного процесса со значением показателя) с наиболее достоверным различием (с наименьшим значением ) данного показателя между группами с выраженным (сочетание 6 и более УЗ-признаков одновременно с вовлечением органов желудочно-кишечного тракта) и невыраженным спаечным процессом (табл. 2). Таблица 2 Значения показателей в отделяемом из подпеченочного пространства через 24 часа после стандартной ЛХЭ в группах пациентов с выраженным (1) и невыраженным (2) спаечным процессом 1 2 Показатель 2,270,336 0,130,035 0,0167 0,86 Эритроциты,1012/л АлАТ, Ед/л 336,4242,65 157,228,737 0,0002 0,58 ЛДГ, Ед/л 1799,882,27 1181,3677,498 0,0003 0,62 Примечание различия статистически значимы с использованием критерия МаннаУитни. 13487 1 2010.08.30 Учитывая данные, приведенные в табл. 3, построение характеристических кривых для установления значений, при которых развитие выраженного спаечного процесса имеет высокую вероятность, проводили для всех трех показателей (рис. 1-3). На фиг. 1 представлена характеристическая кривая для метода прогнозирования развития выраженного спаечного процесса по активности АлАТ в раневом отделяемом из подпеченочного пространства через 24 часа после операции. На фиг. 2 приведена характеристическая кривая для метода прогнозирования развития выраженного спаечного процесса по активности ЛДГ в раневом отделяемом из подпеченочного пространства через 24 часа после операции. На фиг. 3 представлена характеристическая кривая для метода прогнозирования развития выраженного спаечного процесса по количеству эритроцитов в раневом отделяемом из подпеченочного пространства через 24 часа после операции Характеристические кривые отображают взаимосвязь между чувствительностью и специфичностью теста по всему диапазону точек разделения, построенные для установления значения показателей, при которых развитие выраженного спаечного процесса имеет высокую вероятность. Для построения кривой для каждого полученного значения показателя рассчитывали чувствительность- долю положительных результатов в группе пациентов с наличием данной патологии при данном значении и специфичность- долю отрицательных результатов в группе пациентов без данной патологии. По полученным графикам проводили выбор оптимальных точек разделения - значений,отделяющих нормальные показатели от патологических. По выбранным точкам определяли чувствительность и специфичность методов, рассчитывали отношение правдоподобия, прогностическую ценность тестов. Оптимальными точками разделения являются активность АлАТ 186 Ед, чувствительность теста составляет 100 , специфичность 76 , активность ЛДГ 1246 Ед, чувствительность теста 100 , специфичность 60 , количество эритроцитов 1,21012/л, чувствительность теста 100 , специфичность 100 . На основании приведенных расчетов, о возможности развития выраженного спаечного процесса говорят следующие значения показателей отделяемого из подпеченочного пространства через 24 часа после операции количество эритроцитов 1,21012/л, активность АлАТ 186 Ед/л, ЛДГ 1246 Ед/л. Приводим примеры, подтверждающие возможность осуществления способа. Пример 1 Больная П., 50 лет, история болезни 936. Диагноз ЖКБ, хронический калькулезный холецистит. Хронический гастрит. ДГР Хронический панкреатит. Артериальная гипертензия , риск 3. Варикозная болезнь нижних конечностей. Желчекаменной болезнью страдает 7 лет. Поступила для плановой холецистэктомии. При поступлении предъявляла жалобы на тупые боли в правом подреберье, сухость во рту. Проведено полное клиническое и лабораторное обследование. Больной выполнена лапароскопическая холецистэктомия под эндотрахеальным наркозом. Пневмоперитонеум накладывался с помощью троакара над пупком. Остальные троакары вводили в стандартных точках Редика-Олсена. Монополярный режим коагуляции электрохирургического блока использовали на этапе отделения ЖП от паренхимы печени. В ходе операции возникли технические трудности, связанные с наличием воспалительного инфильтрата вокруг желчного пузыря, при выделении которого произошла перфорация. В подпеченочное пространство был установлен тонкий дренаж. В отделяемом из подпеченочного пространства, полученном по дренажу через 24 часа после операции, исследовались активность АлАТ, ЛДГ, количество эритроцитов. Получены следующие результаты через 24 часа после операции активность АлАТ 405,3 Ед/л, ЛДГ 1972 Ед/л, количество эритроцитов 2,11012/л. Через 1 год после операции выполнено эхоскопическое исследование органов брюшной полости с оценкой основных ультразвуковых симптомов, характеризующих спаечный 4 13487 1 2010.08.30 процесс. Выявлены следующие симптомы эхопозитивные включения в проекции ложа желчного пузыря утолщение и уплотнение листков брюшины в области спаек ограничение подвижности листков брюшины фиксация 12 пк и толстой кишки к ложу, ассиметричное растяжение стенки и уплощение фрагмента толстой кишки. Это свидетельствует о выраженном спаечном процессе в подпеченочном пространстве. Пример 2 Больная Б., 40 лет, история болезни 1153. Диагноз ЖКБ, хронический калькулезный холецистит. Хронический гастрит. Желчекаменной болезнью страдает 1 год. Поступила для плановой холецистэктомии. При поступлении предъявляла жалобы на боли в правом подреберье, периодическую тошноту. Проведено полное клиническое и лабораторное обследование. Больной выполнена лапароскопическая холецистэктомия под эндотрахеальным наркозом. Пневмоперитонеум накладывался с помощью троакара над пупком. Остальные троакары вводили в стандартных точках Редика-Олсена. Монополярный режим коагуляции электрохирургического блока использовали на этапе отделения ЖП от паренхимы печени. В ходе операции возникли технические трудности, связанные с наличием воспалительного инфильтрата вокруг желчного пузыря, при выделении которого произошла перфорация. В подпеченочное пространство был установлен тонкий дренаж. В отделяемом из подпеченочного пространства, полученном по дренажу через 24 часа после операции, исследовались активность АлАТ, ЛДГ. Получены следующие результаты через 24 часа после операции активность АлАТ 115,2 Ед/л, ЛДГ 654,9 Ед/л, количество эритроцитов 1,01012/л. Через 1 год после операции выполнено эхоскопическое исследование органов брюшной полости с оценкой основных ультразвуковых симптомов, характеризующих спаечный процесс. Выявлены следующие симптомы отдельные эхопозитивные включения в проекции ложа желчного пузыря утолщение и уплотнение листков брюшины в области спаек с ограничением их подвижности. Это свидетельствует о незначительном спаечном процессе в подпеченочном пространстве. Из приведенных примеров видно, что предлагаемый способ действительно позволяет с высокой вероятностью прогнозировать выраженность спаечного процесса после ЛХЭ. Таким образом, предлагаемый способ является высоко информативным и более доступным по сравнению с прототипом. Предлагаемый способ эффективен, доступен и может найти широкое применение в клинической практике. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 6

МПК / Метки

МПК: G01N 33/50, G01N 33/48, A61B 10/00

Метки: выраженного, процесса, способ, холецистэктомии, развития, прогнозирования, после, спаечного, лапароскопической

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/6-13487-sposob-prognozirovaniya-razvitiya-vyrazhennogo-spaechnogo-processa-posle-laparoskopicheskojj-holecistektomii.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ прогнозирования развития выраженного спаечного процесса после лапароскопической холецистэктомии</a>

Предыдущий патент: Способ испытания теплоизоляционных материалов на ударостойкость

Следующий патент: Способ прогнозирования воспалительного осложнения операционной раны после лапароскопической холецистэктомии

Случайный патент: Вихревой аппарат