Проекционная экспонирующая система

Номер патента: U 7278

Опубликовано: 30.06.2011

Авторы: Агейченко Александр Степанович, Васильев Алексей Андреевич, Есьман Василий Михайлович

Текст

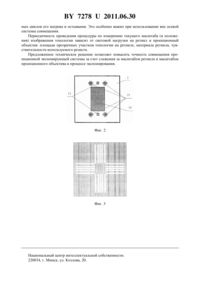

(51) МПК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(71) Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие КБТЭМ-ОМО(72) Авторы Агейченко Александр Степанович Есьман Василий Михайлович Васильев Алексей Андреевич(73) Патентообладатель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие КБТЭМ-ОМО(57) Проекционная экспонирующая система содержит источник экспонирующего излучения, координатный стол ретиклов с ретиклом, проекционный объектив, фотоприемник со щелевой диафрагмой, установленный на координатном столе пластин, выполненном с тремя приводами перемещения вдоль оптической оси объектива, фотоэлектрический датчик фокусировки, устройство управления системой, фотоэлектрический датчик измерения положения плоскости резкого изображения проекционного объектива, установленный на проекционном объективе, отличающаяся тем, что содержит дополнительные осветители для освещения экспонирующим светом специальных знаков, расположенных на ретикле вне зоны экспонируемой топологии, с возможностью измерения координат центра изображений специальных знаков фотоприемником со щелевой диафрагмой, причем топология каждого знака выполнена в виде взаимно ортогональных апериодически расположенных узких щелей, а топология маски щелевой диафрагмы фотоприемника соответствует топологии дополнительных знаков с учетом масштаба проекционного объектива.(56) 1. Патент США, МПК 03 7/2003 027/4203 027/52. 2. Патент США, МПК 03 7/2003 027/4203 027/5403 027/72. 3. Патент США, МПК 03 7/2003 009/00. 4. Патент США, МПК 04 9/2704 9/1604 009/27. 5. Патент США, МПК 03 9/0003 027/5203 027/7003 027/42. 6. Патент США, МПК 03 7/2003 027/52. 7. Патент США, МПК 03 9/0001 011/0001 021/86. 8. Патент США, МПК 03 7/2003 009/00. 9. Патент РБ 4940 (прототип). Полезная модель относится к технологическому оборудованию для производства печатных плат высокой плотности соединений , плоско панельных дисплеев ( ), интегральных схем (, ) и т.п. В частности, изобретение касается проекционного устройства экспонирования для технологического процесса литографии, в котором используется оптический перенос рисунка ретикла (фотошаблона или маски) на фоточувствительную подложку (пластину) через проекционную оптическую систему. Стремление к уменьшению размеров транзисторов предъявляет постоянно возрастающие требования к погрешности совмещения топологических слоев. В процессе экспонирования часть энергии поглощается в ретикле, что приводит к его нагреву. Несмотря на использование в качестве материала ретикла кварцевого стекла с низким температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) в пределах 0,4-0,510-6/град, экстремально высокие требования к точности масштаба изображения при переносе топологии ретикла на полупроводниковую пластину, вынуждают разработчиков экспонирующих систем учитывать текущую температуру ретикла 1-3, 8. В широкоформатных системах экспонирования, например в степперах для подложек микросхем передовой упаковки методом перевернутого чипа, где минимальный элемент топологии составляет 5-10 мкм, проблема измерения текущей температуры ретикла (термического искажения топологии ретикла) также актуальна. Дело в том, что стремление к снижению конечной стоимости изделий, вынуждает изготовителей подложек микросхем передовой упаковки использовать в технологии массового производства ретиклы, изготовленные из щелочного стекла, которое на порядок дешевле кварца. Однако ТКЛР у стекла на порядок выше, чем у кварца. Кроме того, масштаб оптического увеличения у широкоформатных систем экспонирования, как правило, единичный (а не с уменьшением в 4-10 крат, как в кремниевой технологии). Поэтому величина тепловых искажений топологии ретикла перенесется на пластину один к одному, что приводит к дополнительной погрешности совмещения. Так, при размере рабочего поля проекционного объектива 200 мм, нагрев ретикла из щелочного стекла с ТКЛР 710-6/град всего на 5 приведет к изменению масштаба топологии в пределах кадра на 7 мкм и при однократном объективе вызовет дополнительную ошибку совмещения на краях кадра в 3,5 мкм. В процессе экспонирования, помимо ретикла, часть энергии поглощается оптическими элементами (линзами) проекционного объектива, что приводит к их нагреву и, как следствие, к уходу плоскости резкого изображения объектива, а также к изменению масштаба переноса изображения 4-8. Поэтому для точного переноса изображения в процессе работы проекционной экспонирующей системы необходимо следить за тепловыми искажениями ретикла и компенсировать эти изменения коррекцией масштаба проекционного объектива. У аналогичной системы 8 два знака на ретикле измеряются относительно двух знаков на держателе ретикла. Тепловые искажения ретикла будут заметны как взаимное смещение между парами знаков на ретикле относительно знаков на держателе ретикла. Недостатком данного во 2 72782011.06.30 площения является то, что не учитывается текущий масштаб проекционного объектива, а помимо тепловых изменений масштаба ретикла, масштаб (оптическое увеличение) проекционного объектива также зависит от условий окружающей среды и величины поглощенной энергии во время экспонирования. Ближайшим прототипом настоящей полезной модели является проекционная экспонирующая система 9, которая содержит источник экспонирующего излучения, координатный стол ретиклов с ретиклом, проекционный объектив, фотоприемник со щелевой диафрагмой, установленный на координатном столе пластин, выполненном с тремя приводами перемещения вдоль оптической оси объектива, фотоэлектрический датчик фокусировки, устройство управления системой, фотоэлектрический датчик измерения положения плоскости резкого изображения и масштаба проекционного объектива, установленный на проекционном объективе. Недостатком прототипа является снижение точности совмещения топологических слоев из-за теплового изменения текущего масштаба топологии на ретикле. Целью полезной модели является повышение точности совмещения проекционной экспонирующей системы за счет слежения за масштабом ретикла и масштабом проекционного объектива в процессе экспонирования. Поставленная задача достигается тем, что экспонирующая система содержит источник экспонирующего излучения, координатный стол ретиклов с ретиклом, проекционный объектив, фотоприемник со щелевой диафрагмой, установленный на координатном столе пластин, выполненном с тремя приводами перемещения вдоль оптической оси объектива,фотоэлектрический датчик фокусировки, устройство управления системой, фотоэлектрический датчик измерения положения плоскости резкого изображения проекционного объектива, установленный на проекционном объективе, а также содержит дополнительные осветители для освещения экспонирующим светом специальных знаков, расположенных на ретикле вне зоны экспонируемой топологии, с возможностью измерения координат изображений специальных знаков фотоприемником со щелевой диафрагмой, расположенной на столе пластин, причем топология каждого знака выполнена в виде взаимно ортогональных апериодически расположенных узких щелей, а топология маски щелевой диафрагмы фотоприемника соответствует топологии дополнительных знаков с учетом масштаба проекционного объектива. Суть полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена общая схема проекционной экспонирующей системы на фиг. 2 изображена схема расположения специальных знаков на ретикле относительно экспонируемой топологии на фиг. 3 изображена возможная топология специальных знаков. Проекционная экспонирующая система (фиг. 1) содержит источник экспонирующего излучения 1, координатный стол ретиклов (на чертеже не показан) с ретиклом 2, проекционный объектив 3, координатный стол пластин 4, на котором расположена пластина 5, фотоприемник со щелевой диафрагмой 6, установленный на координатном столе пластин 4,выполненном с тремя приводами 7.1, 7.2 и 7.3, перемещающими статор 8 стола пластин вдоль оптической оси проекционного объектива 3, фотоэлектрический датчик фокусировки 9 (состоящий из частей 9.1 и 9.2), устройство управления системой 10, фотоэлектрический датчик измерения положения плоскости резкого изображения 11 (состоящий из частей 11.1 и 11.2), установленный на проекционном объективе 3 и дополнительные осветители 12, для освещения экспонирующим светом специальных знаков 13 (фиг. 2), расположенных на ретикле 2 вне зоны экспонируемой топологии 14. Проекционная экспонирующая система работает следующим образом. На стол ретиклов загружается ретикл 2. Перед началом рабочего цикла проекционной экспонирующей системы проводится калибровка датчика 11. Калибровка проводится при помощи специальных знаков на ретикле 2, источника экспонирующего излучения 1, объ 3 72782011.06.30 ектива 3, координатного стола пластин 4 и фотоприемника со щелевой диафрагмой 6, как описано в 9. В рабочем цикле проекционной экспонирующей системы на стол пластин 4 загружается пластина 5. Координатный стол 4 перемещает пластину 5 в точку измерения знаков совмещения на пластине. Датчики совмещения могут быть различного типа работающие через проекционный объектив 3 , или, так называемые, внеосевые, работающие не через объектив 3 (на схеме не показаны). После измерения координат знаков на пластине,рассчитываются поправки совмещения для масштаба, разворота и сдвига каждого кадра пластины 5. Производится измерение плоскости резкого изображения проекционного объектива 3 датчиком 11. Датчиком 9 измеряется положение поверхности пластины относительно проекционного объектива 3 вдоль оптической оси объектива 3. Двигателями 7 статор 8, стол 4 и пластина 5 перемещаются так, чтобы поверхность пластины 5 находилась в плоскости лучшего изображения проекционного объектива 3. Открывается затвор(на чертеже не показан) в источнике 1 и производится экспонирование первого кадра. После чего стол пластин 4 перемещает пластину 5 в точку экспонирования следующего кадра и цикл повторяется. После того как на пластине 5 будут проэкспонированы все кадры,пластина выгружается и загружается новая. Работой всех двигателей, клапанов и датчиков в механизмах проекционной экспонирующей системы управляет централизованная система управления 10. Для расчета поправок совмещения необходимо знать масштаб пластины, который вычисляется после измерения координат не менее двух знаков совмещения, расположенных на пластине 5, а также необходимо знать текущий масштаб изображения топологии 14 ретикла 2 в плоскости экспонирования (с учетом текущего масштаба ретикла 2 и масштаба проекционного объектива 3). Измерение реального масштаба изображения топологии 14 ретикла 2 в плоскости экспонирования проводят перед началом рабочего цикла. Для этого специальные знаки 13(фиг. 2), расположенные на ретикле 2 вне зоны экспонируемой топологии 14 (например,на линии знаков 15 базирования ретикла 2), освещаются дополнительными осветителями 12 (фиг. 1), расположенные в промежутке между источником экспонирующего излучения 1 и ретиклом 2, светом с длиной волны экспонирования. В качестве осветителей 12 можно использовать светодиоды. Проекционный объектив 3 перестраивает изображение специальных знаков 13 в плоскость экспонирования (пластины 5 и фотоприемника со щелевой диафрагмой 6) благодаря тому, что специальные знаки 13 освещаются дополнительными осветителями 12 светом с длиной волны экспонирования. После чего, приемником 6 измеряется координата изображения каждого знака 13 (по координатами ). Это возможно благодаря тому, что топология маски щелевой диафрагмы фотоприемника 6 соответствует топологии специальных знаков 13 с учетом масштаба проекционного объектива 3. Измерение координаты изображения знака 13 происходит путем фотометрирования воздушного изображения знака 13 фотоприемником со щелевой диафрагмой 6 при движении стола 4 в направлении измеряемой координаты. Вычислив расстояние между изображениями знаков 13 в плоскости экспонирования, можно рассчитать и масштаб изображения экспонируемой топологии 14. При этом одновременно учитывается и текущий масштаб собственно ретикла 2 и текущий масштаб проекционного объектива 3. Количество специальных знаков 13 на ретикле 2 должно быть не менее двух. Возможная топология специального знака 13 представлена на фиг. 3. Количество дополнительных осветителей 12 соответствует количеству специальных знаков 13. Измеренный таким образом текущий масштаб изображения топологии 14 ретикла 2 в плоскости экспонирования с учетом текущего масштаба ретикла 2 и масштаба проекционного объектива 3 используется для расчета поправок совмещения каждого кадра. Кроме того, измерение координат специальных знаков на ретикле позволяет учитывать возможное смещение ретикла относительно держателя на столе ретиклов в процессе многократ 4 72782011.06.30 ных циклов его нагрева и остывания. Это особенно важно при использовании вне осевой системы совмещения. Периодичность проведения процедуры по измерению текущего масштаба (и положения) изображения топологии зависит от световой нагрузки на ретикл и проекционный объектив площади прозрачных участков топологии на ретикле, материала ретикла, чувствительности используемого резиста. Предложенное техническое решение позволяет повысить точность совмещения проекционной экспонирующей системы за счет слежения за масштабом ретикла и масштабом проекционного объектива в процессе экспонирования. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 5

МПК / Метки

МПК: G02B 17/00, G03B 27/42

Метки: экспонирующая, проекционная, система

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/5-u7278-proekcionnaya-eksponiruyushhaya-sistema.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Проекционная экспонирующая система</a>

Предыдущий патент: Кресло складное

Следующий патент: Отоларингологический набор инструментов одноразового использования

Случайный патент: Способ получения производных эрголина или их солей