Электрореологический амортизатор

Номер патента: U 6912

Опубликовано: 30.12.2010

Авторы: Коробко Евгения Викторовна, Билык Вячеслав Алексеевич, Биншток Александр Ефимович, Глеб Владимир Константинович, Кузьмин Владимир Алексеевич

Текст

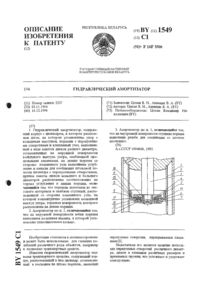

(51) МПК (2009) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(71) Заявитель Государственное научное учреждение Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси(72) Авторы Билык Вячеслав Алексеевич Коробко Евгения Викторовна Кузьмин Владимир Алексеевич Глеб Владимир Константинович Биншток Александр Ефимович(73) Патентообладатель Государственное научное учреждение Институт теплои массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси(57) 1. Электрореологический амортизатор для демпфирования колебаний тела, содержащий корпус, внутри которого расположен цилиндр с образованием кольцевого зазора,внутри цилиндра установлен верхний подвижный разделительный поршень со штоком с 69122010.12.30 образованием в нем верхней и нижней камер, заполненных электрореологической жидкостью, соединенных с кольцевым зазором отверстиями, расположенными на верхнем и нижнем торцах цилиндра, в нижней части корпуса размещен нижний подвижный разделительный поршень, отделяющий электрореологическую жидкость нижней камеры от воздуха, размещенного в пневматической компенсационной полости, образованной нижним подвижным разделительным поршнем и внутренней поверхностью корпуса, причем цилиндр соединен с источником электрических напряжений, а корпус заземлен, отличающийся тем, что нижний подвижный разделительный поршень жестко скреплен с дополнительно введенным пальцем, расположенным в пневматической компенсационной полости с подвижно установленными на нем не менее двух цилиндрических постоянных магнитов, обращенных один к другому одноименными полюсами, с образованием кольцевого зазора относительно внутренней поверхности корпуса. 2. Электрореологический амортизатор по п. 1, отличающийся тем, что пневматическая компенсационная полость снабжена регулировочным ниппелем. 3. Электрореологический амортизатор по п. 1, отличающийся тем, что верхний и нижний подвижные разделительные поршни выполнены из диэлектрического материала,например керамики, а палец - из немагнитного материала, например бронзы.(56) 1. Дербаремдикер А.Д. Амортизаторы транспортных машин. - М. Машиностроение,1985. - С. 46-56. 2. Патент США 5,259,487, МПК 16 15/03, 1993 (прототип). Полезная модель относится к средствам для гашения колебаний, в частности к амортизаторам, как к устройствам для демпфирования, и может быть использована в авто-,машино- и авиастроении. Известен пневмогидравлический телескопический однотрубный амортизатор 1, состоящий из наружного цилиндра, поршня со штоком, разделяющего внутреннее пространство цилиндра на две полости рабочую и компенсационную с рабочей жидкостью(например, машинным маслом), подвижного разделительного поршня и встроенной в наружный цилиндр компенсационной полости со сжатым газом. Поршень оснащен перепускными клапанами. Амортизатор работает следующим образом. При движении поршня вниз часть жидкости протекает через перепускные клапаны из компенсационной полости в рабочую полость. Другая часть жидкости, соответствующая объему входящего в амортизатор штока поршня, вытесняется из рабочей в компенсационную полость через клапан на дне цилиндра. Компенсация изменения объема рабочей полости амортизатора происходит за счет наличия пневматической компенсационной полости, заполненной сжатым газом. Недостатками данного амортизатора являются сложность регулирования усилия демпфирования и наличие дополнительного нагрева при постоянном перемещении поршня за счет сил сопротивления газа, находящегося под высоким давлением в компенсационной пневматической полости. Наиболее близким к предлагаемому техническому решению, принятым за прототип,является амортизатор, представленный в 2. Данный управляемый амортизатор, использующий электрореологическую жидкость(электрореологический амортизатор), содержит корпус, внутри которого размещен цилиндр с образованием кольцевого зазора, верхний подвижный разделительный поршень со штоком, подвижный в осевом направлении, разделяющий внутреннее пространство цилиндра на верхнюю и нижнюю камеры. Зазор заполнен электрореологической жидкостью 2 69122010.12.30 с возможностью ее перетекания в верхнюю и нижнюю камеры. В нижней части корпуса расположен нижний подвижный разделительный поршень, который отделяет пневматическую компенсационную полость от электрореологической жидкости, находящейся в нижней камере. Корпус амортизатора заземлен, а к электроизолированному цилиндру подведен положительный потенциал от источника электрического напряжения. Электрореологический амортизатор работает следующим образом. При воздействии на шток внешних сил (на фигуре не показан) верхний поршень со штоком начинает перемещаться вниз во внутреннем цилиндре, вследствие чего из нижней камеры через зазор электрореологическая жидкость поступает в верхнюю камеру. Возникающее при этом гидравлическое сопротивление жидкости гасит колебания, что фиксируется на штоке амортизатора. При подаче электрического напряжения на внутренний цилиндр в электрореологической жидкости, находящейся в кольцевом зазоре, происходят процессы структурообразования, связанные с образованием мостиков из частиц твердой фазы, сцепляющихся с наружной поверхностью цилиндра и внутренней поверхностью корпуса. В результате этого эффективная вязкость электрореологической жидкости в зазоре увеличивается, что ведет к возрастанию гидравлического сопротивления и демпфирующего усилия на штоке электрореологического амортизатора. Данный амортизатор позволяет регулировать демпфирующее усилие. Однако его недостатком является дополнительный нагрев при постоянном перемещении поршня в амортизаторе за счет сил сопротивления газа, находящегося под высоким давлением в пневматической компенсационной полости, что снижает силы сцепления частиц в электрореологической жидкости, и создается недостаточная демпфирующая сила для эффективного гашения колебаний. Другим недостатком является возможность механического удара нижнего подвижного разделительного поршня о корпус при резких (мгновенных) больших нагрузках на шток электрореологического амортизатора. Задачей предлагаемой полезной модели является повышение эффективности гашения колебаний и обеспечение надежной стабильной работы амортизатора. Задача решается следующим образом. Известный электрореологический амортизатор для демпфирования колебаний тела содержит корпус, внутри которого расположен цилиндр, образующий кольцевой зазор между внутренней поверхностью корпуса и наружной поверхностью цилиндра. Внутри цилиндра установлен верхний подвижный разделительный поршень со штоком, разделяющий внутреннее пространство цилиндра на верхнюю и нижнюю камеры, заполненные электрореологической жидкостью и соединенные с кольцевым зазором отверстиями, расположенными на верхнем и нижнем торцах цилиндра. В нижней части корпуса размещен нижний подвижный разделительный поршень, отделяющий электрореологическую жидкость нижней камеры от воздуха, размещенного в пневматической компенсационной полости, образованной разделительным поршнем и внутренней поверхностью корпуса. К цилиндру подведен положительный потенциал от источника электрических напряжений, а корпус заземлен. Согласно предлагаемому техническому решению, нижний разделительный подвижный поршень жестко скреплен с дополнительно введенным пальцем, расположенным в пневматической компенсационной полости. На пальце подвижно установлены не менее двух цилиндрических постоянных магнитов с зазором между ними. Магниты обращены один к другому одноименными полюсами с образованием кольцевого зазора относительно внутренней поверхности корпуса. Кроме того, пневматическая компенсационная полость снабжена регулировочным ниппелем. Верхний и нижний подвижные разделительные поршни выполнены из диэлектрического материала, например керамики, а палец - из немагнитного материала, например бронзы. 69122010.12.30 Таким образом, предлагаемая конструкция электрореологического амортизатора обеспечивает повышение эффективности гашения колебаний и обеспечивает более стабильную его работу за счет использования постоянных магнитов, расположенных в пневматипневматической компенсационной полости. На фигуре приведена схема общего вида предлагаемого электрореологического амортизатора. Предлагаемый электрореологический амортизатор содержит корпус 1 с буртиком 2. Внутри корпуса 1 размещен цилиндр 3 с образованием кольцевого зазора 4 между внутренней поверхностью корпуса 1 и наружной поверхностью цилиндра 3. Внутри цилиндра 3 размещен верхний подвижный разделительный поршень 5, жестко скрепленный со штоком 6 и подвижный в осевом направлении, для разделения внутреннего пространства цилиндра 3 на две камеры верхнюю 7 и нижнюю 8, заполненные электрореологической жидкостью 9. Шток 6 поршня 5 проходит через отверстие 10 в верхней части корпуса 1 и воспринимает колебания от внешней силы (на фигуре не показан). В нижней части корпуса 1 установлен нижний подвижный разделительный поршень 11, образующий с внутренней поверхностью корпуса пневматическую компенсационную полость 12, заполненную инертным газом (например, воздухом). Поршень 11 жестко скреплен с дополнительно введенным пальцем 13 для размещения на нем, с возможностью перемещения, постоянных магнитов 14, образующих с внутренней поверхностью корпуса 1 кольцевой зазор 15. Магниты 14 отделены один от другого зазором 24 и установлены так, что два соседних магнита обращены один к другому одноименными магнитными полюсами (полюсодного магнита к полюсусоседнего магнита, полюсодного магнита к полюсусоседнего магнита). На нижнем и верхнем торцах цилиндра 3 выполнены отверстия 16 для обеспечения протекания электрореологической жидкости с нижней камеры 8 через кольцевой зазор 4 в верхнюю камеру 7 и обратно. В отверстии 10 размещено уплотнительное кольцо 17 для герметизации зазора между корпусом 1 и штоком 6. Для герметизации зазора между внутренней поверхностью цилиндра 3 и поршнем 5 установлено уплотнительное кольцо 18, а между внутренней поверхностью корпуса 1 и поршнем 11 - уплотнительное кольцо 19. Для электроизоляции цилиндра 3 от корпуса 1 между верхним торцом цилиндра и корпусом, а также между нижним торцом цилиндра и опорным буртиком 2, выполненным на внутренней поверхности корпуса 1, размещены диэлектрические прокладки 20,изготовленные, например, из фторопласта. Диэлектрическая втулка 21, установленная в стенке корпуса 1, служит для безопасного подключения цилиндра 3 к источнику электрических напряжений 22. Корпус 1 соединен с контуром заземления. Регулировочный ниппель 23, размещенный в стенке полости 12, служит для заполнения ее сжатым инертным газом (например, воздухом) под требуемым давлением от внешнего источника (например,компрессора, на фигуре не показан). Поршень 5 и поршень 11 выполнены из электроизоляционного материала, например керамики, а палец 13 - из немагнитного материала,например бронзы. Работа электрореологического амортизатора осуществляется следующим образом. В исходном (обесточенном) положении при воздействии внешних сил (на фигуре не показаны) на шток 6, проходящий через отверстие 10 в корпус 1, поршень 5 начинает перемещаться вниз, вытесняя электрореологическую жидкость 9 из нижней камеры 8 через отверстия 16 в кольцевой зазор 4 и далее в верхнюю камеру 7. Шток 6, погружаясь в камеру 7, занимает дополнительный объем камеры, вследствие чего поршень 5 сдвигается вниз, и электрореологическая жидкость 9, демпфируя колебания штока, надавливает на поршень 11, при этом уменьшается объем пневматической компенсационной полости 12. Регулировочный ниппель 23 удерживает воздух в полости 12, а герметичность в подвижных соединениях амортизатора обеспечивают уплотнительные кольца 17, 18 и 19. При подаче на цилиндр 3, электроизолированный от корпуса 1 диэлектрической прокладкой 20, положительного потенциала от источника электрического напряжения 22 че 4 69122010.12.30 рез проводник, электроизолированный от корпуса диэлектрической втулкой 21, в электрореологической жидкости 9, расположенной в кольцевом зазоре 4, происходят процессы структурообразования, которые приводят к росту вязкости жидкости, а следовательно, и к эффективному повышению усилия демпфирования. Движение поршня 5 вызывает перемещение поршня 11, что происходит не только за счет сжатия воздуха поршнем 11, но и за счет того, что между постоянными магнитами 14, размещенными на пальце 13 с возможностью передвижения вдоль его оси и обращенными одноименными магнитными полюсами один к другому, существуют силы отталкивания. Чем меньше зазор между магнитами, тем большую силу отталкивания они передают поршню 11, а следовательно, и поршню 5. Ход поршня 11 вверх, вдоль оси корпуса 1, ограничен кольцевым буртиком 2. Поршень 5 и поршень 11 выполнены из диэлектрического материала для повышения электробезопасности амортизатора, а палец 13 выполнен из немагнитного материала для исключения влияния материала на магнитное взаимодействие расположенных на нем магнитов. Кольцевой зазор 15 между магнитами 14 и внутренней поверхностью корпуса обеспечивает не только равномерное заполнение пневматической полости воздухом под давлением, но и предупреждает разогрев стенки корпуса при движении магнитов. В качестве электрореологической жидкости может быть использована, например, суспензия мелкоизмельченного диатомита в трансформаторном масле. Достоинством использования постоянных магнитов вместо сжатого воздуха в компенсационной пневматической полости является более линейный характер увеличения усилия амортизатора, что обычно требуется для пневматической полости амортизатора телескопического типа. При этом можно достичь еще больших амортизирующих усилий. Введение в пневматическую компенсационную полость, заполненную сжатым инертным газом (например, воздухом), двух или более постоянных магнитов, обладающих определенным значением магнитной индукции, увеличивает силы сопротивления, создаваемые на штоке управляемого электрореологического амортизатора, что позволяет использовать амортизатор для демпфирования колебаний в более широких пределах усилий демпфирования. Благодаря отсутствию сил трения между постоянными магнитами в отличие от газа, находящегося под высоким давлением, уменьшается нагрев амортизатора,что приводит к более стабильной работе амортизатора. Дополнительным достоинством предлагаемого технического решения является предотвращение возможности механического удара нижнего подвижного разделительного поршня о корпус при резких (мгновенных) больших нагрузках за счет исключения полного сближения постоянных магнитов, расположенных одноименными полюсами друг к другу. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 5

МПК / Метки

МПК: F16F 6/00

Метки: амортизатор, электрореологический

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/5-u6912-elektroreologicheskijj-amortizator.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Электрореологический амортизатор</a>

Предыдущий патент: Движитель вездехода

Следующий патент: Устройство приема игровых ставок для букмекерской деятельности

Случайный патент: Эжектор