Амортизатор

Номер патента: U 6710

Опубликовано: 30.10.2010

Авторы: Билык Вячеслав Алексеевич, Кузьмин Владимир Алексеевич, Коробко Евгения Викторовна, Глеб Владимир Константинович

Текст

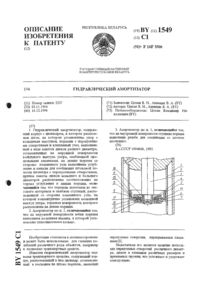

(51) МПК (2009) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(71) Заявитель Государственное научное учреждение Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси(72) Авторы Коробко Евгения Викторовна Кузьмин Владимир Алексеевич Глеб Владимир Константинович Билык Вячеслав Алексеевич(73) Патентообладатель Государственное научное учреждение Институт теплои массообмена им. А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси(57) 1. Амортизатор, содержащий корпус, заполненный текучей композицией, шток с поршнем, размещенный в корпусе, подвижный в осевом направлении, трубопровод с последовательно подсоединенной к нему емкостью-теплообменником, при этом сам трубопровод снабжен калиброванными отверстиями и установленной на нем соленоидной катушкой, подключенной к регулируемому источнику питания, отличающийся тем, что к корпусу герметично присоединена цилиндрическая камера, соединенная трубопроводом с емкостью-теплообменником внутри камеры расположен шток из электроизоляционного материала, подвижный в осевом направлении, один конец штока установлен в отверстии корпуса, а на другом конце штока закреплен поршень, с образованием в камере компенсационной полости, заполненной сжатым воздухом на внутренней поверхности цилиндрической камеры размещен полый электрод, а на штоке, внутри полого электрода, установлена 67102010.10.30 металлическая втулка с образованием кольцевого зазора, заполненного текучей композицией, чувствительной к воздействию на нее как магнитным, так и электрическим полем,причем на внутренней поверхности полого электрода и на наружной поверхности металлической втулки выполнены кольцевые канавки треугольного профиля глубиной не более 0,5 мм с углом при вершине 45-60 и радиусом закругления острых кромок не более 0,1 мм. 2. Амортизатор по п. 1, отличающийся тем, что цилиндрическая камера снабжена фланцем, герметично связывающим его с корпусом с помощью резьбового соединения. 3. Амортизатор по п. 1 или 2, отличающийся тем, что металлическая втулка, установленная на штоке внутри полого электрода, подключена к регулируемому источнику электрических напряжений, а полый электрод заземлен.(56) 1. А.с. СССР 1116242, МПК 1615/00, 1984. 2. Коробко Е.В. Электроструктурированные (электрореологические) жидкости особенности гидромеханики и возможности использования.- Минск АНК ИТМО им. А.В. Лыкова АН БССР, 1996.- С. 103-106. 3. А.с. СССР 1021835, МПК 16 6/00, 1983 (прототип). Полезная модель относится к средствам для гашения колебаний, в частности к амортизаторам как к устройствам для демпфирования, и может быть использована в машиностроении. Известен способ регулирования упругих характеристик системы путем наложения на жидкость физического поля 1. Демпфирование осуществляют воздействием электрического поля на упругую электрореологическую суспензию, размещенную между соосными цилиндрическими электродами. Под действием электрического напряжения происходит структурообразование в суспензии. В межэлектродном пространстве образуются цепочечные структуры из частиц твердой фазы суспензии, увеличивающие ее эффективную вязкость, которая и определяет демпфирующие свойства электрореологической суспензии. Недостатком устройства для реализации предложенного способа является небольшое усилие демпфирования ввиду того, что эффективная вязкость электрореологической суспензии увеличивается незначительно из-за малой прочности структур из частиц твердой фазы, разрушаемых потоком жидкости. Известно применение текучей композиции, обладающей как электро- так и магнитореологическими свойствами 2. Такой, например, как электрореологическая суспензия диатомита в минеральном масле, с введением в состав суспензии предварительно обработанного раствором полистирола в толуоле карбонильного железа. Мелкодисперсные частицы диатомита и карбонильного железа (размером до 0,025 мм) составляют твердую дисперсную фазу, а минеральное масло является дисперсной средой. Наиболее близким к предлагаемому решению, принятым за прототип является амортизатор 3. Амортизатор содержит корпус, заполненный магнитной жидкостью, шток, выполненный из немагнитного материала, с поршнем, подвижный в осевом направлении и размещенный в корпусе, соединяющий полости корпуса трубопровод с калиброванными отверстиями и установленную на нем соленоидную катушку, подключенную к регулируемому источнику питания, и емкость-теплообменник, подключенную последовательно к трубопроводу. Амортизатор работает следующим образом. При воздействии на шток внешних сил поршень начинает перемещаться в корпусе,вследствие чего из полости под поршнем в полость над поршнем через калиброванные отверстия трубопровода и емкость-теплообменник протекает магнитная жидкость, гася 2 67102010.10.30 колебания, воспринимаемые амортизатором. Магнитная жидкость, пройдя через трубопровод, попадает в емкость-теплообменник, где остывает. Вязкость жидкости в трубопроводе, выполненном из немагнитного материала, увеличивается с ростом напряженности магнитного поля, образованного соленоидной катушкой, благодаря чему возрастает демпфирующее усилие амортизатора. Недостатком данного амортизатора является то, что он не обеспечивает достаточную эффективность гашения колебаний и имеет небольшие пределы регулирования амортизирующего усилия. Кроме того, для обеспечения работоспособности амортизатора (с учетом несжимаемости магнитной жидкости) в жидкости должен находиться некоторый объем воздуха, что может привести к нестабильной работе амортизатора, особенно при высоких скоростях движения поршня. Задачей предлагаемой полезной модели является повышение эффективности гашения колебаний, расширение возможностей регулирования амортизирующих усилий и повышение стабильности работы амортизатора. Задача решается следующим образом. Известный амортизатор содержит корпус, заполненный текучей композицией, шток с поршнем, подвижный в осевом направлении. При этом полость корпуса последовательно связана трубопроводом с емкостью-теплообменником, а сам трубопровод снабжен калиброванными отверстиями. На трубопроводе установлена соленоидная катушка, подключенная к регулируемому источнику питания. Согласно предлагаемому техническому решению к корпусу трубопроводом герметично присоединена цилиндрическая камера, соединенная трубопроводом с емкостьютеплообменником. Внутри камеры расположен шток из электроизоляционного материала,подвижный в осевом направлении. Один конец штока установлен в отверстии корпуса, а на другом конце штока закреплен поршень, образующий в камере компенсационную полость, заполненную сжатым воздухом. На внутренней поверхности камеры размещен полый электрод, а на штоке, внутри полого электрода, установлена металлическая втулка с образованием кольцевого зазора, заполненного текучей композицией, чувствительной к воздействию на нее как магнитным, так и электрическим полем. На внутренней поверхности полого электрода и на наружной поверхности металлической втулки выполнены кольцевые канавки треугольного профиля глубиной не более 0,5 мм с углом при вершине 4560 и радиусом закругления острых кромок не более 0,1 мм. Кроме того, цилиндрическая камера снабжена фланцем, герметично связывающим его с корпусом с помощью резьбового соединения, металлическая втулка, установленная на штоке, подключена к регулируемому источнику электрических напряжений, а полый электрод заземлен. Таким образом, предлагаемая конструкция амортизатора обеспечивает возможность использования как магнитореологических, так и электрореологических свойств текучей композиции, что повышает эффективность гашения колебаний, расширяет возможности регулирования амортизирующего усилия и повышает стабильность его работы. На фиг. 1 приведена схема общего вида предлагаемого амортизатора. На фиг. 2 показан профиль кольцевых канавок. На фиг. 3 показано расположение мостиков из частиц твердой фазы текучей композиции в зазоре. Амортизатор содержит корпус 1, расположенный в нем шток 2 с поршнем 3, подвижный в осевом направлении. Трубопровод 4 с калиброванными отверстиями последовательно соединен с емкостью-теплообменником 10 и соединяет с ним полости 5 и 6 корпуса 1, заполненного текучей композицией 7, чувствительной к воздействию на нее как магнитным, так и электрическим полем. На трубопроводе 4 установлена соленоидная катушка 8, подключенная к клеммам 9 регулируемого источника питания. Цилиндрическая камера 11 герметично присоединена к корпусу 1 фланцем 12 с помощью резьбового 3 67102010.10.30 соединения 13 и связана с емкостью-теплообменником 10 трубопроводом 14 для поступления текучей композиции 7 из емкости-теплообменника 10 в камеру 11. Внутри камеры 11 расположен шток 15 из электроизоляционного материала, подвижный в осевом направлении, с ограничением движения вправо с помощью упоров 16. Один конец штока 15 установлен в отверстии 17 корпуса 1 и опирается на стенку корпуса 1 для лучшего центрирования штока. Таким образом отверстие 17 соединяет внутреннюю полость 6 корпуса 1 с цилиндрической камерой 11. На другом конце штока 15 закреплен поршень 18, который образует в камере 11 компенсационную полость 19, оснащенную обратным клапаном 20 и заполненную сжатым воздухом. На внутренней поверхности камеры 11 установлен полый электрод 21, соединенный с контуром заземления, а внутри полого электрода, на штоке 15, закреплена металлическая втулка 22, присоединенная к клемме 23 регулируемого источника электрических напряжений для создания в зазоре 24, заполненном текучей композицией 7, электрического поля. На внутренней поверхности полого электрода 21 и на наружной поверхности металлической втулки 22 выполнены кольцевые канавки 25(фиг. 2) треугольного профиля глубиной не более 0,5 мм с углом при вершине 45-60 и радиусом закругления острых кромок канавок не более 0,1 мм. При протекании текучей композиции 7 по зазору 24 образуются мостики 26 из частиц твердой фазы (фиг. 3). Работа амортизатора осуществляется следующим образом. С помощью обратного клапана 20 компенсационную полость 19 заполняют сжатым воздухом или другим инертным газом, например от компрессора (на чертеже не показан),под небольшим давлением так, чтобы поршень 18 вошел в соприкосновение с установленными внутри цилиндрической камеры 11 упорами 16. В исходном (обесточенном) положении амортизатора при воздействии на шток 2 корпуса 1 внешних сил поршень 3 начинает перемещаться вниз, вытесняя текучую композицию 7 из полости 5 в трубопровод 4. Через калиброванные отверстия в трубопроводе 4 текучая композиция 7 поступает в емкость-теплообменник 10, где остывает, и по трубопроводу 14 поступает в камеру 11. Так как камера 11 герметично связана с корпусом 1 фланцем 12 с резьбовым соединением 13, текучая композиция 7 проходит по зазору 24 и через отверстие 17 попадает в полость 6 корпуса 1. Вследствие того, что зазор 24 создает гидравлическое сопротивление протекающей текучей композиции 7, давление внутри цилиндрической камеры 11 повышается. Это приводит к перемещению штока 15 с расположенным на одном его конце поршнем 18 и сжатию воздуха в компенсационной полости 19, тем самым демпфируя амортизирующее усилие, что обеспечивает более плавную и стабильную работу амортизатора. Другой конец штока 15 перемещается в отверстии 17 корпуса 1, чем обеспечивает лучшее центрирование штока 15 с поршнем 18 относительно внутренней поверхности камеры 11. Обратный клапан 20 удерживает воздух, находящийся под давлением, в компенсационной полости 19, Амортизирующее усилие определяют суммой гидравлических сопротивлений трубопроводов 4 и 14 и зазора 24. При подаче на соленоидную катушку 8 электрического тока от клеммы 9 регулируемого источника питания в соленоидной катушке 8 возбуждается магнитное поле, которое воздействует на текучую композицию 7, чувствительную как к магнитному, так и к электрическому полю. Эффективная вязкость композиции увеличивается, что приводит к дополнительному росту гидравлического сопротивления, а следовательно, и к повышению демпфирующего усилия амортизатора, так как на преодоление гидравлического сопротивления трубопровода 4 от потока отбирается дополнительная механическая мощность. При подаче на металлическую втулку 22 положительного электрического потенциала от клеммы 23 источника электрических напряжений в текучей композиции 7, протекающей по зазору 24, мгновенно образуются мостики 26 (фиг. 3), состоящие из частиц твердой фазы и связывающие между собой полый электрод 21 и металлическую втулку 22. Поскольку размер частиц не превышает 0,025 мм, они проникают в треугольные углубления кольцевых канавок 25. Эффективная вязкость текучей компози 4 67102010.10.30 ции 7 возрастает. Потоку жидкости необходима дополнительная мощность для того, чтобы разрушить мостики 26, концы которых размещены в кольцевых канавках глубиной не более 0,5 мм с углом при вершине 45-60. Если угол при вершине треугольного профиля кольцевой канавки 25 меньше 45, то возможно накопление частиц твердой фазы в углах,застревание их там и снижение прочности мостиков 26 за счет уменьшения количества частиц дисперсной фазы в средней его части. Поэтому текучей композиции 7 необходимо меньше механической энергии для разрушения мостиков 26. Эффективная вязкость композиции снижается. В то же время увеличение угла при вершине треугольного профиля больше 60 может привести к соскальзыванию концов мостиков с наклонных поверхностей кольцевых канавок, что также уменьшит эффективную вязкость текучей композиции. Острые кромки треугольного профиля канавок 25 закруглены радиусом не более 0,1 мм во избежание возникновения концентрации напряженности электрического поля на кромках, что может привести к электрическому пробою, при котором эффективная вязкость текучей композиции 7 снижается до исходной вязкости (т.е. вязкости при отсутствии электрического поля). Таким образом, предлагаемая конструкция амортизатора позволяет регулировать величину амортизирующего усилия в широких пределах от начального значения при отсутствии магнитного и электрического полей до наибольшего значения при одновременном воздействии на текучую композицию магнитным и электрическим полем, повышая эффективность гашения колебаний. В тех случаях, когда амортизатор используют для создания небольших усилий демпфирования, регулировать амортизирующее усилие можно путем воздействия на текучую композицию 7 по отдельности электрическим или магнитным полем. Наличие компенсационной полости 19 со сжатым воздухом обеспечивает стабильную и плавную работу амортизатора. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 5

МПК / Метки

МПК: F16F 6/00

Метки: амортизатор

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/5-u6710-amortizator.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Амортизатор</a>

Предыдущий патент: Устройство для подачи металла в кристаллизатор

Следующий патент: Ходовая часть гусеничной машины

Случайный патент: Состав композиционного смазочного материала