Способ хирургического лечения сирингогидромиелии

Номер патента: 16234

Опубликовано: 30.08.2012

Авторы: Корчевский Сергей Александрович, ДУЛУБ Олег Иванович

Текст

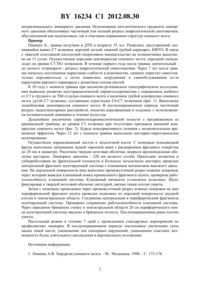

(51) МПК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИРИНГОГИДРОМИЕЛИИ(71) Заявитель Государственное учреждение Республиканский научнопрактический центр травматологии и ортопедии(72) Авторы Корчевский Сергей Александрович Дулуб Олег Иванович(73) Патентообладатель Государственное учреждение Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии(57) Способ хирургического лечения сирингогидромиелии, при котором через парамедианный доступ к чешуе затылочной кости осуществляют трепанацию задней черепной ямки, рассекают твердую мозговую оболочку, вскрывают арахноидальную оболочку цистерны и выполняют цистерно-перитонеальное шунтирование клапанной шунтирующей системой, причем краниальный конец шунтирующей системы устанавливают во фронтальной плоскости субцеребеллярно в большую затылочную цистерну. Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии и нейрохирургии в лечении осложнений травматической болезни спинного мозга с наличием сирингогидромиелии, развившейся как осложнение течения травматической болезни спинного мозга, а также заболеваний спинного мозга (воспалительные, опухолевые поражения). Известен способ восстановления ликвороциркуляции в спинном мозге у пациентов с травматической болезнью спинного мозга, осложнившейся развитием посттравматической сирингогидромиелии, путем дренирования сирингогидромиелитической кисты выполнением менингомиелорадикулолиза и сирингостомии 1. Однако данная методика сопровождается значительной частотой рецидивов. Необходимость выполнения значительной интервенции по отношению к спинному мозгу обусловливает развитие выраженного рубцово-спаечного процесса, дальнейшее прогрессиирующее развитие сирингогидромиелии и потерю дренирующей функции шунта. Первично наблюдавшаяся положительная динамика в исчезновении надсегментарной неврологической симптоматики сменяется возвратом к дооперационному уровню неврологического дефицита, а затем и его прогрессирующим нарастанием. Задача предлагаемого изобретения заключается в снижении травматичности оперативного вмешательства, в восстановлении ликвороциркуляции или устранении ее патоло 16234 1 2012.08.30 гического характера, в создании условий для исчезновения надсегментарных расстройств,возможности проведения полноценного восстановительного лечения. Поставленная задача решается с помощью предлагаемого способа лечения сирингогидромиелии путем дренирования сирингогидромиелитической кисты выполнением менингомиелорадикулолиза и сирингостомии,включающего выполнение ликворошунтирующей операции с использованием клапанной системы, при которой центральный конец шунта из парамедианного доступа проводят во фронтальной плоскости субцеребеллярно в большую затылочную цистерну, а периферический вводят в брюшную полость. Предлагаемый способ лечения сирингогидромиелии позволяет обеспечить за счет создания эффективного градиента ликворного давления разгрузку центрального спинномозгового канала, остановить прогрессирующее увеличение сирингогидромиелитических полостей, устранить интраспинальную компрессию медуллярных структур, устранить патологический характер ликвороциркуляции. Субцеребеллярное введение краниального фрагмента шунта в большую затылочную цистерну является наименее травматичным способом шунтирования ликворных пространств. Установка периферического конца системы в брюшную полость обеспечивает максимальный всасывающий эффект при отсутствии вакуум-эффекта, сохраняя таким образом работоспособность шунтирующей системы на все время ее имплантации. Способ иллюстрирован на фиг. 1-2, где на фиг. 1 - МРТ пациента Б. через 10 лет с момента травмы. Посттравматическая сирингогидромиелия с поражением 3-8 сегментов спинного мозга и наличием вертебральной компрессии спинного мозга на уровне 7 позвонка фиг. 2 - МРТ пациента Б. через 12 лет с момента травмы. Посттравматическая сирингогидромиелия с поражением 1-8 сегментов спинного мозга без наличия признаков вертебральной компрессии спинного мозга на этом уровне. Способ осуществляют следующим образом. У пациентов с наличием сирингогидромиелии, развившейся как осложнение течения травматической болезни спинного мозга, а также заболеваний спинного мозга (воспалительные, опухолевые поражения), осуществляют парамедианный доступ к чешуе затылочной кости. Положение пациента на боку, с приподнятым положением головы и ее поворотом в противоположную сторону. С помощью копьевидной фрезы выполняют трепанацию задней черепной ямки с расширением фрезевого отверстия в диаметре до 15-20 мм. Рассекают твердую мозговую оболочку и вскрывают арахноидальную оболочку цистерны. Измеряют ликворное давление. Затем субцеребеллярно во фронтальной плоскости в большую затылочную цистерну проводят краниальный фрагмент шунтирующей системы с клапанным механизмом и осуществляют его фиксацию. В зависимости от величины ликворного давления используют клапанный механизм высокого или среднего давления. Проверяют работоспособность клапанной системы. Клапанный конец шунта проводят и располагают подкожно на дорзальной поверхности шеи, где выполняют промежуточный разрез кожных покровов. Плотно ушивают мягкие ткани в затылочной области. Затем с помощью проводника через промежуточный разрез кожных покровов на шее проводят подкожно по передней поверхности грудной клетки в эпигастральную область каудальный фрагмент шунта. Вскрывают брюшную полость в эпигастральной области. Собирают шунтирующую систему через клапанный механизм, проверяют сохранение работоспособности клапанной системы. Периферический конец шунтирующей системы опускают в брюшную полость. Плотно ушивают послеоперационные раны. Постельный режим в течение 5-7 дней с проведением стандартных мероприятий по профилактике ликвореи. Такая последовательность манипуляций, а также установка краниального конца шунтирующей системы субцеребеллярно в большую затылочную цистерну обеспечивает как снижение травматичности хирургического вмешательства, так и эффективное снижение 2 16234 1 2012.08.30 интраспинального ликворного давления. Исчезновение патологического градиента ликворного давления обеспечивает частичный или полный регресс неврологической сиптоматики,обусловленной как надочаговым, так и очаговым поражением структур спинного мозга. Пример Пациент Б., травма получена в ДТП в возрасте 35 лет. Развились двусторонний сцепившийся вывих 7 позвонка, верхний легкий, нижний грубый парапарез, НФТО. В связи с тяжелой сочетанной патологией оперативное вмешательство на позвоночнике выполнено на 11 сутки. Осуществлены передняя декомпрессия спинного мозга, передний спондилодез на уровне 7-1 позвонков. В течение первого года после травмы значительный до легкого тетрапареза - регресс неврологической симптоматики. Через 7 лет после травмы началось постепенное нарастание слабости в конечностях, пациент перестал самостоятельно передвигаться, а затем появились затруднения в самообслуживании из-за нарастания верхнего парапареза с развитием плегии кистей. К 10 году с момента травмы при магнитно-резонансном томографическом исследовании выявлено развитие посттравматической сирингогидромиелии с поражением шейного от 3 и грудного до 8 отделов спинного мозга и наличием грубой компрессии спинного мозга дугой 7 позвонка, суставными отростками 6-7 позвонков (фиг. 1). Выполнена заднебоковая декомпрессия спинного мозга. В послеоперационном периоде частичный регресс надсегментарных расстройств, попытка передвижения в ходунках с исчезновением положительной динамики в течение полугода. Дальнейшее увеличение сирингогидромиелитической полости с продвижением ее краниальной границы до уровня 1 позвонка при отсутствии признаков внешней компрессии спинного мозга (фиг. 2). Курсы консервативного лечения с незначительным временным эффектом. Через 12 лет с момента травмы выполнено цистерно-перитонеальное шунтирование. Осуществлен парамедианный доступ к затылочной кости. С помощью копьевидной фрезы выполнена трепанация задней черепной ямки с расширением фрезевого отверстия до 20 мм в диаметре. Рассечена твердая мозговая оболочка, вскрыта арахноидальная оболочка цистерны. Ликворное давление - 220 мм водного столба. Приподнят мозжечок и субцеребеллярно во фронтальной плоскости в большую затылочную цистерну проведен центральный фрагмент шунтирующей системы с клапанным механизмом высокого давления. На дорзальной поверхности шеи выполнен промежуточный разрез кожных покровов,через который выведен клапанный конец краниального фрагмента шунта, проверена работоспособность клапанной системы. Клапанный механизм установлен подкожно. Шунт фиксирован к твердой мозговой оболочке лигатурой, мягкие ткани плотно ушиты. Затем с помощью проводника через промежуточный разрез кожных покровов на шее периферический фрагмент шунта проведен подкожно по передней поверхности грудной клетки в эпигастральную область. Соединены центральный и периферический фрагменты шунтирующей системы. Проверено сохранение работоспособности клапанной системы. Через переднюю брюшную стенку в эпигастральной области 20 см периферического конца шунтирующей системы введено в брюшную полость. Послеоперационные раны плотно ушиты. Постельный режим в течение 7 дней с проведением стандартных мероприятий по профилактике ликвореи. В послеоперационном периоде постепенное увеличение силы мышц левой кисти, уменьшение зон сенсорных нарушений, уменьшение спастики, возможность более длительного нахождения в вертикальном положении. Источники информации 1. Лившиц А.В. Хирургия спинного мозга. - М. Медицина, 1990. - С. 173-178. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 4

МПК / Метки

МПК: A61B 17/00

Метки: способ, хирургического, сирингогидромиелии, лечения

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/4-16234-sposob-hirurgicheskogo-lecheniya-siringogidromielii.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ хирургического лечения сирингогидромиелии</a>

Предыдущий патент: Способ оценки состояния новорожденного с врожденным пороком развития мочевой системы

Следующий патент: Способ определения 1,3-диметилксантина и 1,3,7-триметилксантина в смеси без их предварительного разделения

Случайный патент: Крышка с камерой, снабжённая рёбрами жёсткости и крючком