Способ трансформации электрической энергии и устройство для его реализации.

Номер патента: 8277

Опубликовано: 30.08.2006

Авторы: Рыжкович Ромуальд Леонидович, Одинцов Денис Александрович, Ерашов Владимир Сергеевич, Рыжкович Леонид Ромуальдович, Семенов Алексей Сергеевич, Чекан Сергей Александрович, Стрельцов Дмитрий Вадимович, Тиханович Денис Владимирович, Крайко Сергей Юрьевич, Марченко Антон Андреевич, Холупов Андрей Григорьевич, Парфинович Сергей Александрович, Халевич Денис Викторович, Хохряков Андрей Геннадьевич, Гирель Артем Андреевич, Сушко Дмитрий Андреевич, Войткевич Евгений Владимирович

Текст

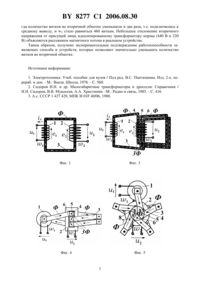

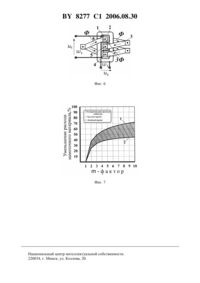

(51)01 3/10, 27/24 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ(71) Заявители Учреждение образования Республиканский центр технического творчества учащихся Рыжкович Ромуальд Леонидович(72) Авторы Рыжкович Ромуальд Леонидович Войткевич Евгений Владимирович Гирель Артем Андреевич Ерашов Владимир Сергеевич Крайко Сергей Юрьевич Марченко Антон Андреевич Одинцов Денис Александрович Парфинович Сергей Александрович Рыжкович Леонид Ромуальдович Семенов Алексей Сергеевич Стрельцов Дмитрий Вадимович Сушко Дмитрий Андреевич Тиханович Денис Владимирович Халевич Денис Викторович Холупов Андрей Григорьевич Хохряков Андрей Геннадьевич Чекан Сергей Александрович(73) Патентообладатели Учреждение образования Республиканский центр технического творчества учащихся Рыжкович Ромуальд Леонидович(57) 1. Способ трансформации электрической энергии посредством магнитного поля и явления электромагнитной индукции при условии сохранения частоты приложенного напряжения, заключающийся в том, что на замкнутом ферромагнитном сердечнике размещают, по меньшей мере, две обмотки, витки которых охватывают сердечник, первичную обмотку с числом витков 1 подключают к источнику электрической энергии с напряжением 1, вторичную с числом витков 2 и напряжением на зажимах 2 - к нагрузке, отличающийся тем, что ферромагнитный сердечник выполняют закрученным в спираль преимущественно вокруг витков вторичной обмотки для умножения сцепленного с ее витками магнитного потока Ф, при этом количество витков вторичной обмотки 2 определяют из соотношения 8277 1 2006.08.301 /212 12 ,где 121 /2 - коэффициент трансформации 12 - отношение числа витков спирали ферромагнитного сердечника, охватывающих витки вторичной обмотки, к числу витков спирали ферромагнитного сердечника, охватывающих витки первичной обмотки. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что первичную обмотку размещают на одном из витков спирали ферромагнитного сердечника. 3. Устройство для трансформации электрической энергии, содержащее замкнутый ферромагнитный сердечник, первичную и вторичную обмотки, отличающийся тем, что ферромагнитный сердечник выполнен в виде спирали, закрученной преимущественно вокруг витков вторичной обмотки, при этом каждый виток спирали образует, по меньшей мере, один стержень с возможностью объединения в групповой стержень, имеющий минимально возможный периметр поперечного сечения. 4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что ферромагнитный сердечник выполнен в виде, по меньшей мере, двух витков спирали. 5. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что оси витков спирали ферромагнитного сердечника, образующих групповой стержень, расположены по одной линии. 6. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что поперечное сечение группового стержня выполнено в виде круга, площадь которого равна сумме площадей поперечных сечений витков спирали, образующих групповой стержень ферромагнитный сердечник выполнен в виде- лучевой звезды, где- количество витков спирали ферромагнитного сердечника, охватывающих витки вторичной обмотки 2. 7. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что первичная обмотка размещена, на по меньшей мере, одном витке спирали ферромагнитного сердечника, вне группового стержня или соосно с вторичной обмоткой на групповом стержне. 8. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что первичная обмотка распределена поровну по всем виткам спирали ферромагнитного сердечника в виде согласно включенных секций. Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при изготовлении трансформаторов. Известен пока что единственный и, следовательно, он же наиболее близкий к предлагаемому способ преобразования электрической энергии переменного поля одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения посредством магнитного поля и явления электромагнитной индукции при условии сохранения частоты приложенного напряжения. Суть его в том 1, с. 258-261, что на замкнутом ферромагнитном сердечнике размещают, по меньшей мере, две обмотки (фиг. 1), витки которых охватывают сердечник. К одной обмотке (первичной) подводят электрическую энергию от источника питания. От другой обмотки (вторичной) энергию отводят к приемнику - нагрузке. Под действием подведенного переменного напряжения 1 в первичной обмотке возникает ток 1, в связи с чем в сердечнике возбуждается изменяющийся магнитный поток Ф. Величина рабочего магнитного потока Ф зависит, прежде всего, от величины приложенного к первичной обмотке напряжения 1. Максимальное значение его определяют по известной формуле 1, с. 245, 267 1(1) 4,44 1 где- частота приложенного напряжения, 1 - число витков первичной обмотки. Этот поток индуктирует ЭДС 1 и е 2 в соответствующих обмотках трансформатора. Для идеализированного трансформатора между их величинами существует однозначная зависимость 1, с. 261 2 8277 1 2006.08.30 1/21/21/212,(2) где 1 - напряжение на зажимах первичной обмотки 2 - напряжение на нагрузке 1 - число витков первичной обмотки 2 - число витков вторичной обмотки 12 - коэффициент трансформации. Таким образом, в рассматриваемом способе при неизменной частоте приложенного напряжениявеличину напряжения на зажимах вторичной обмотки 2 изменяют (см. формулу 2) лишь путем изменения числа витков вторичной обмотки 2, а это неизбежно связано с расходом материала обмоток трансформатора. Известные устройства, реализующие данный способ, содержат замкнутый разветвленный (броневой) или неразветвленный (стержневой), шихтованный из листов или навитой из ленты ферромагнитный сердечник и, по меньшей мере, две обмотки (первичная и вторичная), выполненные из покрытого изоляцией хорошо проводящего ток материала (главным образом медь) 1, с. 258, 280, 2, с. 9. Первичная и вторичная обмотки могут располагаться как на разных стержнях сердечника, так и на одном. Главным существенным признаком большинства этих устройств является то, что с витками первичной 1 и вторичной 2 обмоток всегда сцеплен (при отсутствии, разумеется, магнитного поля рассеяния 1, с. 261) один и тот же по величине рабочий магнитный поток сердечника Ф. Это характерно даже для броневого трансформатора. Такая особенность конструкции известных устройств (трансформаторов) позволяет получать различные по величине вторичные напряжения 2 (см. формулу 2) лишь путем изменения числа витков вторичной обмотки 2. Есть, однако, техническое решение 3, в котором сделана попытка отойти от стандартной схемы использования рабочего магнитного потока сердечника Ф, когда он в равной степени сцеплен как с витками первичной 1, так и с витками вторичной 2 обмоток. Суть этого решения состоит в том, что один из витков вторичной обмотки охватывает не все сечение магнитопровода, а только одну его какую-то часть. Скажем, половину или 1/4,или 1/3. Тем самым достигается поставленная в этом изобретении цель - осуществить тонкое, в пределах ЭДС одного витка, регулирование вторичного напряжения 2. Необходимый эффект достигается тем, что виток охватывает лишь часть сечения магнитопровода,т.е. лишь часть проходящего через магнитопровод рабочего магнитного потока Ф, и в таком витке наводится соответствующая этой части потока ЭДС. Следует подчеркнуть, что такое устройство 3 приемлемо лишь для решения узкоспециальной задачи - регулирования вторичного напряжения в пределах ЭДС одного витка. Во всех остальных случаях оно крайне нерационально, поскольку крайне расточительно используется рабочий магнитный поток Ф, что может привести лишь к неоправданно высокому расходу материала намоточных проводов. Заявляемое изобретение направлено, прежде всего, на значительное уменьшение числа витков во вторичной обмотке трансформатора. Для решения поставленной задачи в способе трансформации электрической энергии посредством магнитного поля и явления электромагнитной индукции при условии сохранения частоты приложенного напряжения, когда на замкнутом ферромагнитном сердечнике располагают, по меньшей мере, две обмотки так, чтобы их витки охватывали сердечник, и в котором одну из обмоток, первичную, с числом витков 1 подключают к источнику электрической энергии с напряжением 1 а вторую, вторичную, с числом витков 2 - к нагрузке, сердечник выполняют закрученным в спираль преимущественно вокруг витков вторичной обмотки для умножения сцепленного с ее витками магнитного потока Ф. Витки вторичной обмотки в этом случае охватывают уже магнитный поток равный не Ф,а равный 2 Ф, если ферромагнитный сердечник дважды проходит через вторичную обмотку (фиг. 2), равный 3 Ф, если витки спирали трижды закрутили вокруг 2 (фиг. 3) и т.д. Таким образом, в заявляемом способе сцепленный с витками 2 рабочий магнитный поток 3 8277 1 2006.08.30 сердечника многократно умножают, спиралью закручивая вокруг вторичной обмотки замкнутый ферромагнитный сердечник, и необходимое для получения 2 количество витков вторичной обмотки 2 в общем случае определяют уже из соотношения где 121/2 - диктуемый нагрузкой коэффициент трансформации 12 - фактор (фактор магнитопровода), равный в общем случае отношению числа витков спирали ферромагнитного сердечника, охватывающих витки вторичной обмотки, к числу витков спирали ферромагнитного сердечника, охватывающих витки первичной обмотки. Проще всего соотношение (3) выглядит, если витки первичной обмотки 1 охватывают лишь один виток спирали замкнутого ферромагнитного сердечника, а витки вторичной обмотки 2 охватывают два и более витка этой же спирали (фиг. 2, 3, 4, 5, 6). В этом случае 12 - фактор (фактор магнитопровода) в соотношении (3) численно равен только тому количеству витков ферромагнитной спирали, которые охватывают витки вторичной обмотки 2. Понятно, что соответственно во столько же раз (см. уравнение 3) уменьшается число витков 2 при сохранении необходимого для нагрузки напряжения 2. В заявляемом устройстве для трансформации электрической энергии, содержащем замкнутый ферромагнитный сердечник, первичную и вторичные обмотки, ферромагнитный сердечник выполнен в виде спирали, закрученной преимущественно вокруг витков вторичной обмотки. Каждый виток этой спирали образует, по меньшей мере, один стержень с возможностью их объединения в компактную группу с минимально возможным периметром поперечного сечения полученного таким путем группового стержня для размещения на нем вторичных обмоток. Наименьшее число витков в спирали - два, поскольку фигура с одним витком - это не спираль, а кольцо, что является отличительным признаком всех известных решений. Следовательно, замкнутый, выполненный в виде многовитковой спирали ферромагнитный сердечник в заявляемом устройстве содержит не менее двух витков. Это не менее чем в два раза увеличивает сцепленный с витками вторичной обмотки магнитный поток и, следовательно, не менее чем в два раза уменьшает необходимое количество витков во вторичной обмотке. При объединении витков спирали в компактную группу или, лучше сказать, групповой стержень, на котором размещают вторичные обмотки, по соображениям целесообразности может быть допущена различная степень компактности. Если, например, есть смысл на всем протяжении ферромагнитного сердечника сохранять форму и, естественно, величину его поперечного сечения, то вполне целесообразным может оказаться линейный вариант группирования витков спирали в один групповой стержень для размещения на нем вторичных обмоток (см. фиг. 4). В этом варианте оси используемых под вторичную обмотку и вплотную пригнанных друг к другу участков витков ферромагнитной спирали выстраивают по одной линии. Однако, поскольку из всех геометрических фигур наименьшим периметром при равенстве площадей обладает окружность, то самым оптимальным с точки зрения компактности и минимального значения периметра и самым, следовательно, экономичным будет вариант,когда сгруппированные в один стержень витки ферромагнитного сердечника в сечении образуют круг (круговой вариант группирования), площадь которого равна сумме поперечных сечений всех витков спирали данной группы. Каждому отдельному витку, следовательно, отведен соответствующий круговой сектор (см. фиг. 5). Конструкция ферромагнитного сердечника в этом варианте становится полностью унифицированной, поскольку он принимает вид правильной- лучевой звезды, гдесоответствует 12 - фактору(фактор магнитопровода) в уравнении (3), т.е. соответствует количеству витков ферромагнитной спирали, охватывающих витки вторичной обмотки 2. 8277 1 2006.08.30 Первичную обмотку можно размещать отдельно от вторичной обмотки, т.е. на той части одного из витков ферромагнитной спирали (см. фиг. 2, 3, 4, 5), которая лежит вне группового стержня. Однако, для снижения потерь на рассеяние, первичная обмотка может быть размещена и соосно с вторичной, т.е. на той части витков ферромагнитной спирали, которые образуют групповой стержень. Размещена она может быть целиком на одном витке ферромагнитной спирали или распределена поровну в виде согласно включенных секций по всем входящим в групповой стержень виткам (см. фиг. 6). Заявляемое изобретение снижает расход проводникового материала, идущего на изготовление вторичных обмоток за счет значительного уменьшения количества витков в этих обмотках. Однако не в прямой зависимости от числа витков спирали сердечника. Например, при реализации схемы с двумя витками ферромагнитной спирали (фиг. 2) и линейной схемы образования группового стержня расход проводникового материала снижается не в два раза, а не более чем на 25 . Эта предельная величина получается из следующих соображений. Дело в том, что по сравнению с аналогами количество витков во вторичной обмотке 2 в этом случае уменьшается в два раза (было, скажем, 100 витков, стало 50), но зато увеличивается периметр группового сердечника. Был, например, сердечник сечением 11, что дает для периметра 4 условных единицы, а стал 21, что дает 6 условных единиц. Отсюда общая длина провода для аналога составляет 4100400 усл.ед., а для заявляемого решения - 650300 усл.ед., что на 25 меньше. Если же реализовать самый оптимальный вариант формирования группового стержня, так называемую круговую схему (см. фиг. 5),то аналогичный приведенному выше расчет показывает, что при- факторе, равном 2,экономия проводникового материала составляет уже 37,35 , а при 10-72 . Более наглядно и полно максимально достигаемый технический результат приведен на фиг. 7. Сущность изобретения поясняется схемами. На фиг. 1. приведена схема известных способа и устройств. Показано, что для осуществления известного способа трансформации электрической энергии на замкнутом ферромагнитном сердечнике 3 располагают, по меньшей мере, две обметки - первичную 1 с числом витков 1 и вторичную 2 с числом витков 2. Обмотку 1 подключают к источнику питания с напряжением 1. Если нет нагрузки, то в ней возникает ток холостого хода , в связи с чем в сердечнике возбуждается изменяющийся магнитный поток Ф, который индуктирует в обмотке 2 соответствующую 2 ЭДС, величину которой можно найти из выражения (2). На схеме указаны положительные направления всех приведенных выше величин. На фиг. 2 схематично показано, что для осуществления заявляемого способа трансформации электрической энергии замкнутый ферромагнитный сердечник 3 закручивают в спираль вокруг витков вторичной обмотки 2 с числом витков 2. В данном случае таких витков показано два - 4 и 5. После того, как в ферромагнитном сердечнике возбуждают магнитный поток Ф, вторичная обмотка 2 охватывает уже поток не Ф, а 2 Ф. Один поток идет по стержню 4, а второй (согласно с первым потоком) - по стержню 5. В связи с этим в два раза увеличивается вторичное напряжение 2. Следовательно, для сохранения прежнего уровня вторичного напряжения количество витков во вторичной обмотке 2 следует сократить в два раза. На фиг. 3 схематично представлен вариант с тремя витками закрученного в спираль ферромагнитного сердечника - 4, 5 и 6. В этом случае витки вторичной обмотки 2 сцеплены с потоком в 3 Ф и количество витков в ней может быть сокращено в 3 раза. На фиг. 4 приведена, в принципе, та же схема, что и на фиг. 3, только несколько в ином ракурсе. Это вид сверху и с соблюдением некоторых реальных пропорций. На этом рисунке важно было показать, как могут быть сгруппированы витки 4, 5 и 6 в один групповой стержень, если желательно сохранить форму и размер сечения исходного ферромагнитного сердечника на всем его протяжении. В этом варианте, который следует назвать 8277 1 2006.08.30 линейной схемой объединения витков спирали в один групповой стержень, оси исходных стержней 4, 5 и 6 выстраивают в одну линию. На фиг. 5 приведен самый оптимальный (с точки зрения минимизации периметра) вариант группирования витков спирали в единый групповой стержень под вторичную обмотку 2. Поскольку из всех геометрических фигур наименьшим периметром при равенстве площадей обладает окружность, то самым оптимальным с точки зрения компактности и минимального значения периметра будет вариант, когда сгруппированные в один стержень витки ферромагнитного сердечника 4, 5, 6, 7 и 8 в сечении образуют круг (круговой вариант группирования), площадь которого равна сумме исходных поперечных сечений всех витков спирали данной группы. Каждому отдельному витку, следовательно, отведен соответствующий круговой сектор 4, 5, 6, 7 и 8. Конструкция сердечника в этом варианте становится полностью унифицированной, поскольку может иметь вид правильной- лучевой звезды, гдесоответствует количеству витков ферромагнитной спирали, охватывающих витки вторичной обмотки 2. В данном случае их пять. Следовательно,количество витков во вторичной обмотке может быть сокращено тоже в пять раз. Что касается первичной обмотки 1, то она расположена в этом варианте (как и во всех предыдущих - фиг. 2-4) отдельно от вторичной на одном из витков замкнутой ферромагнитной спирали. На фиг. 6 приведен вариант, когда первичная обмотка 1 размещена соосно с вторичной обмоткой 2, т.е. на той части витков ферромагнитной спирали 4, 5 и 6, которые входят в состав группового стержня, и где установлена вторичная обмотка. Размещена первичная обмотка 1 может быть полностью на одном витке ферромагнитной спирали или, как показано на фиг. 6, распределена поровну в виде согласно включенных секций по всем входящим в групповой стержень виткам 4, 5 и 6. На фиг. 7 приведены расчетные данные, показывающие максимально возможное уменьшение расхода намоточного материала в зависимости от- фактора, т.е. от числа витков ферромагнитной спирали. Кривая 1 соответствует круговому варианту формирования группового стержня (фиг. 5) и дает представление о максимально достижимом для этого варианта эффекте, а кривая 2 соответствует линейному варианту (фиг. 4). Важно подчеркнуть, что известные до сих пор способ трансформации электрической энергии и подавляющая часть устройств представлены на этой диаграмме одной единственной точкой по оси абсцисс -1, т.е. никакой экономии материала известные решения, естественно, не дают. Выбранное в качестве прототипа устройство 3 лежит на диаграмме в области левее 1, т.е. связано с повышенным расходом материала. И только заявленные способ и устройства ( больше 1) дают уменьшение расхода намоточного материала(уменьшение числа витков во вторичной обмотке) при рассмотренных вариантах формирования группового стержня. Для реализации способа и устройства был изготовлен трансформатор по схеме на фиг. 6, но не с тремя витками в ферромагнитной спирали, а с двумя (4 и 5 на фиг. 6). Первичная обмотка (1 на фиг. 6) содержала две секции по 460 витков каждая, которые были размещены на двух элементах группового стержня (4 и 5 на фиг. 6, элемент 6 был исключен). Эти секции были соединены согласно. Следовательно, первичная обмотка 1 трансформатора содержала 920 витков, т.е. 1920 витков. Магнитопровод 3 был изготовлен шихтованным из пластин электротехнической стали толщиной 0,35 мм. Ширина пластин была 15 мм, количество в пакете - 125, площадь поперечного сечения ферромагнитного сердечника, таким образом, равнялась 6,56 см 2. Для того, чтобы магнитопровод выполнить в виде замкнутой двухвитковой спирали, пластины были соответствующим образом выгнуты, что хорошо понятно из чертежа на фиг. 6. Вторичная обмотка 2 содержала также 920 витков с выводом из середины, т.е. 2460460920 витков. Для реализации способа первичную обмотку подключили к источнику питания с напряжением 1220 В. Как и следовало ожидать, вольтметр класса 0,5 показал на выводах вторичной обмотки 2437 В (2 в этот момент было равно 920 виткам) и 2218 В, ко 6 8277 1 2006.08.30 гда количество витков во вторичной обмотке уменьшили в два раза, т.е. подключились к среднему выводу, и 2 стало равняться 460 виткам. Небольшое отклонение вторичного напряжения от присущей лишь идеализированному трансформатору нормы (440 В и 220 В) объясняется рассеянием магнитного потока в реальном устройстве. Таким образом, получено экспериментальное подтверждение работоспособности заявляемых способа и устройств, которые позволяют значительно уменьшить количество витков во вторичной обмотке. Источники информации 1. Электротехника Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.С. Пантюшина. Изд. 2-е, перераб. и доп. - . Высш. Школа, 1976. - . 560. 2. Сидоров И.Н. и др. Малогабаритные трансформаторы и дроссели Справочник / И.Н. Сидоров, В.В. Мукосеев, А.А. Христинин. -. Радио и связь, 1985. - . 416. 3. А.с. СССР 1 427 429, МПК 01 40/06, 1988. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.

МПК / Метки

МПК: H01F 27/24, H01F 3/10

Метки: реализации, энергии, электрической, способ, трансформации, устройство

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/8-8277-sposob-transformacii-elektricheskojj-energii-i-ustrojjstvo-dlya-ego-realizacii.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ трансформации электрической энергии и устройство для его реализации.</a>

Предыдущий патент: Шприц вакуумный

Следующий патент: Устройство для лечения контрактур

Случайный патент: Дозатор