Способ прогнозирования течения первичной гипертрофической кардиомиопатии

Номер патента: 14903

Опубликовано: 30.10.2011

Авторы: Комиссарова Светлана Михайловна, Мельникова Ольга Петровна

Текст

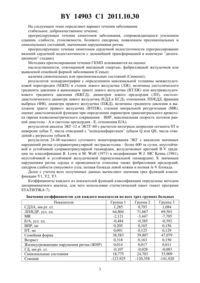

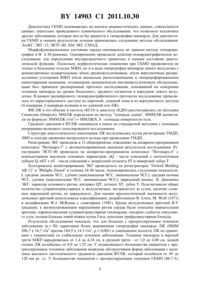

(51) МПК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ(71) Заявитель Государственное учреждение Республиканский научнопрактический центр Кардиология Министерства здравоохранения Республики Беларусь(72) Авторы Комиссарова Светлана Михайловна Мельникова Ольга Петровна(73) Патентообладатель Государственное учреждение Республиканский научнопрактический центр Кардиология Министерства здравоохранения Республики Беларусь(57) Способ прогнозирования течения первичной гипертрофической кардиомиопатии, заключающийся в том, что проводят обследование пациента, при котором определяют среднее давление в легочной артерии СДЛА в мм рт. ст., диаметр левого предсердия ЛП в мм,конечно-диастолический размер левого желудочка КДР в мм, степень митральной регургитации , скорость раннего диастолического наполнения левого желудочкав м/с,скорость позднего диастолического наполнения левого желудочкав м/с, время изоволюметрического сокращения ВИР в мс, время замедления кровотока раннего диастолического наполненияв мс и градиент давления ГД в мм рт. ст., затем рассчитывают классификационные функции 1, 2 и 3 по формулам 11,29 СДЛА 64,8 ЛП/КДР 2,10,48/0,21 ВИР 0,0938,58 Семья 0,32 Возраст 0,014 ЖНР 0,11 ГД 18,78 Синкопе 123,9 20,79 СДЛА 71,67 ЛП/КДР 3,450,39 Е/А 0,17 ВИР 0,1339,81 Семья 0,16 Возраст 0,017 ЖНР 0,03 ГД 24,7 Синкопе 120,36 31,08 СДЛА 69,5 ЛП/КДР 7,710,39/0,16 ВИР 0,1347,08 Семья 0,15 Возраст 0,011 ЖНР 0,08 ГД 33,91 Синкопе 141,92,где Семья равно 1 при наличии кардиомиопатии в семейном анамнезе, равно 2 - при ее отсутствии Возраст - количество полных лет ЖНР равно 1 при наличии у пациента жизнеугрожающего нарушения ритма сердца,равно 2 - при его отсутствии Синкопе равно 1 при наличии у пациента синкопальных или пресинкопальных состояний, равно 2 - при их отсутствии,и при получении значения 1 больше значений 2 и 3 прогнозируют трансформацию первичной гипертрофической кардиомиопатии в дилатационную, при получении значения 2 больше значений 1 и 3 - прогрессирование заболевания, при получении значения 3 больше значений 1 и 2 - стабильное течение заболевания. 14903 1 2011.10.30 Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии, функциональной диагностике, и может быть использован как метод прогнозирования варианта течения гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП). В уровне техники не выявлен способ, совпадающий с заявляемым по назначению. Задачей изобретения является создание способа прогнозирования течения ГКМП, который не требует использования инвазивных методов исследования и дорогостоящих технических средств. Поставленная задача решается тем, что, согласно изобретению, для прогнозирования течения первичной гипертрофической кардиомиопатии проводят обследование пациента,при котором определяют среднее давление в легочной артерии СДЛА в мм рт. ст., диаметр левого предсердия ЛП в мм, конечно-диастолический размер левого желудочка КДР в мм, степень митральной регургитации , скорость раннего диастолического наполнения левого желудочкав м/с, скорость позднего диастолического наполнения левого желудочкав м/с, время изоволюметрического сокращения ВИР в мс, время замедления кровотока раннего диастолического наполненияв мс и градиент давления ГД в мм рт. ст., затем рассчитывают классификационные функции 1, 2 и 3 по формулам 11,29 СДЛА 64,8 ЛП/КДР 2,10,48/0,21 ВИР 0,0938,58 Семья 0,32 Возраст 0,014 ЖНР 0,11 ГД 18,78 Синкопе 123,9 20,79 СДЛА 71,67 ЛП/КДР 3,450,39/0,17 ВИР 0,1339,81 Семья 0,16 Возраст 0,017 ЖНР 0,03 ГД 24,7 Синкопе 20,36 31,08 СДЛА 69,5 ЛП/КДР 7,710,39/0,16 ВИР 0,1347,08 Семья 0,15 Возраст 0,011 ЖНР 0,08 ГД 33,91 Синкопе 141,92,где Семья равно 1 при наличии кардиомиопатии в семейном анамнезе, равно 2 - при ее отсутствии возраст - количество полных лет ЖНР равно 1 при наличии у пациента жизнеугрожающего нарушения ритма сердца,равно 2 - при его отсутствии Синкопе равно 1 при наличии у пациента синкопальных или пресинкопальных состояний, равно 2 - при их отсутствии и при получении значения 1 больше значений 2 и 3 прогнозируют трансформацию первичной гипертрофической кардиомиопатии в дилатационную, при получении значения 2 больше значений 1 и 3 - прогрессирование заболевания, при получении значения 3 больше значений 1 и 2 - стабильное течение заболевания. Способ осуществляют следующим образом. На первом этапе ставят диагноз первичной ГКМП, исключив вторичную кардиомиопатию (метаболического и генетического генеза) и заболевания, сопровождающиеся гипертрофией левого желудочка (артериальная гипертензия, аортальный стеноз, ИБС,врожденные пороки сердца). При отсутствии генотипирования диагноз первичной ГКМП может быть поставлен на основании следующих диагностических эхокардиографических критериев, разработанных Международным Консенсусом по ГКМП (//, 2003 г.) необычной асимметричной гипертрофии межжелудочковой перегородки (МЖП), часто с вовлечением стенок левого желудочка (ЛЖ) при наличии толщины стенок 15 мм и более обструкции выносящего тракта левого желудочка (ВТЛЖ) в покое более 30 мм рт. ст. или внутрижелудочковой обструкции на уровне средних отделов левого желудочка более 20 мм рт. ст. переднесистолического движения передней створки митрального клапана (-феномен) асимметричной гипертрофии или равномерной гипертрофии стенок ЛЖ ( 15 мм) без признаков обструкции (градиент давления в выносящем тракте ниже 25 мм рт. ст.) признаков гипертрофии левого желудочка на ЭКГ с нарушениями процесса реполяризации с наличием или отсутствием патологических зубцов( 40 мс или 25), по крайней мере, в двух и более отведениях (, ,или 3-6). 2 14903 1 2011.10.30 На следующем этапе определяют вариант течения заболевания стабильное, доброкачественное течение прогрессирующее течение симптомов заболевания, сопровождающееся усилением одышки, слабости, утомляемости, болевого синдрома, появлением пресинкопальных и синкопальных состояний, значимыми нарушениями ритма прогрессирующее течение симптомов сердечной недостаточности (прогрессирование явлений сердечной недостаточности с дальнейшей трансформацией в конечную дилатационную стадию). Методика прогнозирования течения ГКМП основывается на оценке наследственности, отягощенной внезапной смертью, фибрилляцией желудочков или выявленой семейной формой заболевания (Семья) наличия синкопальных или пресинкопальных состояний (Синкопе) результатов эхокардиографии с определением максимальной толщины межжелудочковой перегородки (МЖП) и стенок левого желудочка (ЛЖ), величины систолического градиента давления в выносящем тракте левого желудочка (ВТЛЖ) или внутрижелудочкового градиента давления (ВЖГД), диаметров левого предсердия (ЛП), систолодиастолического диаметра левого желудочка (КДД и КСД), отношения ЛП/КДД, фракции выброса (ФВ), диаметра правого желудочка (ПЖД), величины градиента давления в выходном тракте правого желудочка (ВТПЖ), степени митральной регургитации ,оценке диастолической функции при определении параметров трансмитрального кровотока (время изоволюметрического сокращения - ВИР, максимальная скорость потоков ранней диастолы -и систолы предсердия - , отношения /) результатов анализа ЭКГ-12 и ЭКТГ-60 с расчетом интеграла депрессии сегментаи инверсии зубца , числа отведений с псевдоинфарктным зубцомили , числа отведений с регрессом зубцоврезультатов 24-48-часового суточного мониторирования ЭКГ с анализом значимых нарушений ритма (суправентрикулярной экстрасистолии - более 600 за сутки, неустойчивой и устойчивой суправентрикулярной тахикардии, желудочковых аритмий - градации по классификации .и .(1971) в модификации (1981),неустойчивой и устойчивой желудочковой пароксизмальной тахикардии). К значимым нарушениям ритма сердца и проводимости отнесены также фибрилляция предсердий,синдром слабости синусового узла, полная блокада левой ножки и полная - блокада. Далее с учетом всех полученных данных вычисляют значения трех функций классификации 1, 2, 3. Коэффициенты каждого из показателей функций классификации определены методом дискриминатного анализа, для чего использован статистический пакет (пакет программ-7). Значения коэффициентов для каждого показателя во всех трех группах больных Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 СДЛА, мм рт. ст. 1,285 0,793 1,084 ЛП/КДР, усл. ед. 64,804 71,667 69,501, мс 0,091 0,125 0,129 Семейная форма 38,583 39,807 47,079 Возраст 0,318 0,163 0,150 Жизнеугрожающие нарушения ритма (ЖНР) 0,014 0,017 0,011 ГД, мм рт. ст. 14903 1 2011.10.30 Численные значения для каждого показателя, умноженные на соответствующий коэффициент, подставляют в одну из нижеследующих формул и вычисляют значения трех функций классификации 1, 2, 3 Пациент с диагнозом ГКМП попадает в ту группу, для которой значение соответствующей функции имеет наибольшее значение. 11,29 СДЛА 64,8 ЛП/КДР 2,10,48/0,21 ВИР 0,0938,58 Семья 0,32 Возраст 0,014 ЖНР 0,11 ГД 18,78 Синкопе 123,9 20,79 СДЛА 71,67 ЛП/КДР 3,450,39/0,17 ВИР 0,1339,81 Семья 0,16 Возраст 0,017 ЖНР 0,03 ГД 24,7 Синкопе 120,36 31,08 СДЛА 69,5 ЛП/КДР 7,710,39/0,16 ВИР 0,1347,08 Семья 0,15 Возраст 0,011 ЖНР 0,08 ГД 33,91 Синкопе 141,92. Попадание больного в 1-ю группу свидетельствует о неблагоприятном прогнозе, высоком риске трансформации в конечную дилатационную стадию в течение первых 3 лет после развития симптомов сердечной недостаточности. У 3,5 пациентов с ГКМП возможно развитие тяжелой систолической дисфункции с развитием бивентрикулярной сердечной недостаточности, которая определяет крайне неблагоприятный прогноз - летальный исход в течение 1-2 лет. Попадание больного во 2-ю группу свидетельствует о неблагоприятном прогнозе, высоком риске развития жизнеугрожающих аритмий, риске развития инсульта или инфаркта миокарда прогнозируемая продолжительность жизни без оперативного лечения до 3-5 лет. Попадание больного в 3-ю группу свидетельствует о наиболее благоприятном прогнозе, прогнозируемая продолжительность жизни без оперативного лечения - более 20 лет. Для определения наиболее прогностически значимых параметров были проведены исследования, в которых изучались результаты обследования и лечения 97 больных (42 женщины и 57 мужчин) в возрасте от 17 до 59 лет (средний возраст - 45,56,5 года) в течение 3,8 года. Длительность заболевания с момента постановки диагноза ГКМП составила в среднем 16,51,7 года, возраст при возникновении первых симптомов - 32,12,9 лет. У 30 (30,9 ) больных диагностирована обструктивная форма заболевания с градиентом давления в ВТЛЖ от 30 до 116 мм рт. ст. (средний градиент - 70,523 мм рт. ст).,у 49 (50,5 ) пациентов - необструктивная форма (средний градиент давления 16,51,7),у 12 (12,4 ) пациентов - латентная форма заболевания с развитием динамического градиента давления (более 25 мм рт. ст.) в процессе проведения нагрузочной пробы с эхокардиографическим контролем, у 6 (6,2 ) больных за период наблюдения была отмечена трансформация гипертрофической кардиомиопатии в дилатационную стадию, одна пациентка с дилатационной стадией ГКМП умерла в возрасте 45 лет. С целью выявления семейных форм заболевания было проведено обследование ближайших родственников пациентов с ГКМП. В исследование было включено 87 человек из 27 семей, у 24 взрослых (13 мужчин и 11 женщин) были выявлены признаки ГКМП, в 10 случаях обструктивной и в 14 случаях необструктивной формы заболевания. В группе взрослых родственников-пробандов возраст варьировался от 21,5 до 59,7 года (35,64,7 года). На основании полученных данных клинического, инструментального обследования, а также с учетом результатов длительного наблюдения больные были распределены на группы следующим образом в первую группу вошли 46 больных ГКМП со стабильным и доброкачественным течением заболевания, во вторую - 30 больных с прогрессированием симптомов заболевания, характеризующимся нарастанием толщины миокарда МЖП и ЗСЛЖ, усилением одышки, слабости, появлением отсутствующих ранее синкопальных состояний, нарушений ритма сердца, усилением диастолической дисфункции ЛЖ и в третью - 21 больной с прогрессированием симптомов сердечной недостаточности, из них 6 человек - с трансформацией ГКМП в дилатационную стадию. 14903 1 2011.10.30 Диагностика ГКМП основывалась на анализе анамнестических данных, совокупности данных тщательно проведенного клинического обследования, что позволило исключить другие заболевания, которые могли бы привести к гипертрофии миокарда. Для диагностики ГКМП и оценки результатов лечения применялись следующие методы обследования ЭхоКГ, ЭКГ-12, ЭКТГ-60, ХМ-ЭКГ, СМАД. Морфофункциональное состояние сердца оценивалось по данным метода эхокардиографии в В- и М-режимах. Одновременно проводили допплер-эхокардиографическое исследование для определения внутрисердечного кровотока и оценки состояния диастолической функции. Поскольку морфологические изменения при ГКМП проявляются не только в базальных отделах МЖП, но и в виде гипертрофии миокарда левого желудочка с асимметричным подаортальным, и/или среднежелудочковым, и/или верхушечным распределением утолщения МЖП и/или аномально расположенными и гипертрофированными папиллярными мышцами, создающими динамическую внутрижелудочковую обструкцию,нами был применен расширенный протокол исследования, основанный на измерении толщины миокарда на уровне базального, среднего сегментов и верхушки левого желудочка. В рамках расширенного эхокардиографического протокола исследование проводилось из парастернального доступа по короткой, длинной осям и из верхушечного доступа(4-камерная, 2-камерная позиции и по длинной оси ЛЖ). ФВ ЛЖ и его объемы в систолу (КСО) и диастолу (КДО) рассчитывались по методике Симпсона . ММЛЖ определяли по методу площадь-длина. ИММЛЖ вычисляли по формуле ИММЛЖ (г/м 2)ММЛЖ/,- площадь поверхности тела. Градиент давления в ВТЛЖ оценивался в покое по стандартной методике с помощью непрерывно-волнового допплеровского исследования. Структура диастолического наполнения ЛЖ исследовалась путем регистрации ТМДП,ЛВП и спектра движения митрального кольца при проведении ТМДП. Регистрацию ЭКГ проводили в 12 общепринятых отведениях на аппаратно-программном комплексе Интекард-3 с автоматизированным анализом результатов исследования. Регистрацию ЭКТГ-60 проводили на аппаратно-программном комплексе Интекард-4 с компьютерным анализом основных параметров- числа отведений с патологичным зубцом ,- числа отведений с депрессией сегментаи инверсией зубца . Холтеровское мониторирование ЭКГ проводилось на регистраторах 12 ив течение 24-48 часов. Анализировались следующие показатели. средняя дневная ЧСС, уд/мин (максимальная ЧСС, минимальная ЧСС) средняя ночная ЧСС, уд/мин (максимальная ЧСС, минимальная ЧСС) циркадный индекс. . Динамика ЭКГ характер основного ритма, интервал , сегмент , зубец . Подсчитывали общее количество суправентрикулярных и желудочковых экстрасистол за сутки, наличие сложных нарушений ритма, их циркадность. Для оценки прогностической значимости желудочковых аритмий использовали классификацию, разработанную . , .(1971) в модификации с соавторами (1981). Кроме желудочковых аритмий градации, к жизнеугрожающим нарушениям ритма сердца были отнесены мерцательная аритмия, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, синдром слабости синусового узла, полная блокада левой ножки пучка Гиса, неполная трифасцикулярная блокада. Результаты обследования показали, что для больных с прогрессирующим течением заболевания (30) характерна более выраженная гипертрофия миокарда ЛЖ (ИММ 266,716,7 г/м 2 против 184,514,3 г/м 2,0,001) и уменьшение полости ЛЖ по сравнению с пациентами со стабильным течением заболевания. Толщина миокарда в верхней трети МЖП варьировалась от 1,4 до 4,34 см, в средней трети - от 1,0 до 4,80 см, задней стенки ЛЖ колебалась от 0,9 до 1,52 см. У подавляющего большинства пациентов с прогрессирующим течением заболевания выявлена обструктивная форма заболевания с наличием высокого систолического градиента давления ВТЛЖ, который колебался от 49 до 120 мм рт. ст. У большинства пациентов с прогрессирующим течением ГКМП (86,7 ) 5 14903 1 2011.10.30 была выявлена выраженная диастолическая дисфункция рестриктивного типа. Об этом свидетельствует достоверное замедление максимальной скорости раннего диастолического наполненияпри менее выраженном снижении скорости в систолу предсердийи увеличение отношения скоростей (/2,0), укорочение времени изоволюмического расслабления (ВИР 90 мс) (табл. 1). Таблица 1 Характеристика пациентов ГКМП с прогрессирующим и стабильным течением заболевания Пациенты со стабильным Пациенты с прогрессируюПоказатель течением заболевания щим течением заболевания, мс 178,716,7 150,116,9 ВИР, мс 116,510,8 70,26,8 Тип ДФ, /псевдонор/рестр 20/10/3 0/3/260,05,-0,01 - достоверность различий между пациентами с прогрессирующим и стабильным течением заболевания. Применение функции классификации (20,79 СДЛА 71,67 ЛП/КДР 3,450,39/0,17 ВИР 0,1339,81 Семья 0,16 Возраст 0,017 ЖНР 0,03 ГД 24,7 Синкопе 120,36) подтвердило выбор варианта течения заболевания - прогрессирование симптомов - у всех 30 из 97 пациентов с ГКМП. Для этой категории больных установление риска прогрессирования заболевания определяет необходимость более активной лечебной тактики (использование пейсмекеров, дефибрилляторов-кардиовертеров, проведение хирургических вмешательств). У пациентов с прогрессированием симптомов сердечной недостаточности (21) показатели ЭхоКГ имели свои особенности (табл. 2). Так, размер ЛП был достоверно большим(4,70,8 см против 4,00,4 см,0,05), показатель СДЛА был выше (45,34,5 мм рт. ст. против 19,51,89 мм рт. ст.,0,001), достоверно большим был показатель ИММ(189,817,8 г/м 2 против 132,112,3 г/м 2,0,05), степень митральной регургитации была более выраженной ( ипротив ,0,01), степень тяжести ДД была выше (рестриктивный тип ДД у 16 против типа с нарушенной релаксацией у 20 пациентов со стабильным течением), что обусловило более тяжелый функциональный класс( ипротиви ,0,01). Наряду с традиционными методами оценки тяжести диастолической дисфункции использовали показатель предсердно-желудочкового соотношения (ПЖО). У пациентов со стабильным течением заболевания ПЖО варьировалось 6 14903 1 2011.10.30 от 0,78 до 0,98. Наибольшее ПЖО обнаружено у 6 пациентов с трансформацией в дилатационную стадию, которое соответствовало 1,450,14. У таких пациентов отмечалось прогрессирующее снижение показателей сократимости миокарда, которые в дебюте заболевания были повышенными (среднее значение ФВ уменьшалось с 85 до 47 , 0,01), а также нарастание дилатации полостей сердца (ЛП 55,35,2 см, КДР 62,25,8 см, КДР правого желудочка 32,10,3 см), увеличение степени митральной регургитации до и легочной гипертензии (СДЛА до 51,2 мм рт. ст.) при снижении степени обструкции ВТЛЖ с 70 до 26 мм рт. ст. У большинства пациентов (25 ) с прогрессированием сердечной недостаточности диагностирована постоянная, или персистирующая, форма мерцательной аритмии. Желудочковая экстрасистолия высоких градаций (-) отмечалась у 8 (10 ) больных, неустойчивая желудочковая тахикардия - у 2 больных. Частота ритма в пароксизме составляла от 128 до 150 ударов в минуту. Количество эпизодов составляло от 1 до 30,продолжительностью от 3 комплексов до 30 секунд. Таблица 2 Характеристика больных ГКМП с прогрессированием симптомов сердечной недостаточности и стабильным течением заболевания Пациенты с прогрессироваПациенты со стабильным теПоказатель нием симптомов сердечной чением заболевания (40) недостаточности (21) Возраст, лет 45,38,5 49,24,8 Пол, м/ж 18/15 8/8 ФК, средний 1,50,6 1,90,8, мс 178,716,7 150,116,9 ВИР, мс 116,510,8 70,26,8 Тип ДФ, /псевдонор/рестр 20/10/3 0/1/150,01 - достоверность различий между пациентами с прогрессирующей сердечной недостаточностью и стабильным течением заболевания. Применение функции классификации (11,29 СДЛА 64,8 ЛП/КДР 2,10,48/0,21 ВИР 0,0938,58 Семья 0,32 Возраст 0,014 ЖНР 0,11 ГД 18,78 Синкопе 123,9) подтвердило наличие риска прогрессирования сердечной недостаточности у 21 (21,6 ) пациента среди 97 больных с ГКМП. Пациенты этой группы являются потенциальными кандидатами для проведения трансплантации сердца. Применение функции классификации (31,08 СДЛА 69,5 ЛП/КДР 7,710,39/0,16 ВИР 0,1347,08 Семья 0,15 Возраст 0,011 ЖНР 0,08 ГД 33,91 Синкопе 141,92) позволило выделить среди 97 пациентов с ГКМП группу больных (41,2 ) с доброкачественным (стабильным) течением заболевания. Такая категория больных требует наблюдения и ежегодного обследования в амбулаторных условиях. 7 14903 1 2011.10.30 Пример. Больной А., 29 лет, житель г. Гомеля, направлен на консультацию в РНПЦ Кардиология для подтверждения диагноза ГКМП. Больной при первичном обследовании предъявляет жалобы на одышку при ускорении темпа ходьбы, перебои в области сердца,синкопальные состояния. Из анамнеза стало известно, что у матери и у брата также выставлен диагноз ГКМП, т.е. имеет место семейная форма ГКМП. При эхокардиографическом обследовании выявлены все признаки, характерные для обструктивной формы ГКМП толщина межжелудочковой перегородки 24 мм, наличие внутрижелудочковой обструкции до 50 мм рт. ст., градиента давления в выходном тракте ЛЖ до 23 мм рт. ст., переднесистолического движения митрального клапана (феномен), митральной регургитациистепени, среднего давления в легочной артерии(СДЛА 25 мм рт. ст), предсердно-желудочковое отношение (ЛП/КДР 0,81). При выполнении суточного мониторирования ЭКГ зарегистрированы эпизоды неустойчивой желудочковой пароксимальной тахикардии с ЧСС 135 уд/мин, частая наджелудочковая экстрасистолия (113831 экстрасистол за сутки). При подстановке показателей эхокардиографии и суточного мониторирования ЭКГ,данных клинической картины в уравнения были получены следующие данные 11,29 СДЛА(25 мм рт. ст.)64,8 ЛП/КДР(0,81)2,1( степень)0,48/(1,56)0,21 ВИР(60 мсек)0,09(141 мс)38,58 Семья(1)0,32 Возраст(28 лет)0,014 ЖНР(1)0,11 ГД(50 мм рт. ст.)18,78 Синкопе (1)123,939,36 20,79 СДЛА(25 мм рт.ст.)71,67 ЛП/КДР(0,81)3,45( степень)0,39/(1,56)0,17 ВИР (60 мс)0,13 (141 мсек)39,81 Семья (1)0,16 Возраст (28 лет)0,017 ЖНР (1)0,03 ГД (50 мм рт. ст.)24,7 Синкопе (1)41,34 31,08 СДЛА (25 мм рт. ст)69,5 ЛП/КДР(0,81)7,71( степень)0,39/ (1,56)0,16 ВИР (60 мсек)0,13 (141 мс)47,08 Семья (1)0,15 Возраст(28 лет)0,011 ЖНР(1)0,08 ГД(50 мм рт.ст.)33,91 Синкопе(1)141,9225,79. Анализ линейных уравнений показал, что максимальная цифра (41,34) определяется в уравнении 2, соответствующем прогрессирующему течению заболевания. Для удобства подсчета разработана программа в, позволяющая оперативно определить вариант течения заболевания. Таким образом, предлагаемый способ прогнозирования течения заболевания уже при первичном обследовании больного позволяет выделить варианты течения первичной ГКМП, выявить среди всей когорты группы больных с риском развития внезапной смерти,прогрессирования симптомов заболевания, прогрессирования сердечной недостаточности и определить стратегию лечения (хирургическая коррекция, установка кардиовертерадефибриллятора или медикаментозная терапия). Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 8

МПК / Метки

Метки: способ, первичной, прогнозирования, гипертрофической, течения, кардиомиопатии

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/8-14903-sposob-prognozirovaniya-techeniya-pervichnojj-gipertroficheskojj-kardiomiopatii.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ прогнозирования течения первичной гипертрофической кардиомиопатии</a>

Предыдущий патент: Способ определения водостойкости асфальтобетона

Следующий патент: Способ определения лизогенности заквасочных бактерий

Случайный патент: Прибор для изучения крейзинга в химических волокнах