Способ хирургического лечения токсического повреждения нижнего альвеолярного нерва

Номер патента: 18561

Опубликовано: 30.08.2014

Авторы: Походенько-Чудакова Ирина Олеговна, Вилькицкая Кристина Вадимовна

Текст

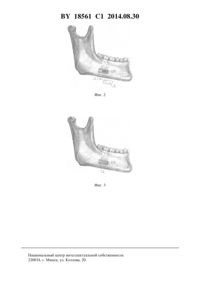

(51) МПК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТОКСИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕГО АЛЬВЕОЛЯРНОГО НЕРВА(71) Заявитель Учреждение образования Белорусский государственный медицинский университет(72) Авторы Походенько-Чудакова Ирина Олеговна Вилькицкая Кристина Вадимовна(73) Патентообладатель Учреждение образования Белорусский государственный медицинский университет(56) ГРИГОРЬЯНЦ Л.А. и др. Стоматология. - 2006. - Т. 85. -2. - С. 58-63.23484340 2, 2009.1261632 1, 1986.1718840 1, 1992. ГРИГОРЬЯНЦ Л.А. и др. Клиническая стоматология. - 2006. -1. - С. 52-56. КОЛЕСНИК В.И. и др. Современные диагностические технологии, внедрение в практику Сборник материалов,посвященный 15-летию Витебского областного диагностического центра. Витебск, 2010. - С. 97-99. МИХАЙЛЕНКО А.А. Клинико-экспериментальное обоснование лечения и реабилитации пациентов с невритом,вызванным выведением пломбировочного материала в нижнечелюстной канал Автореф. дис. - Ставрополь, 2009. С. 9, 21, 22.(57) Способ хирургического лечения токсического повреждения нижнего альвеолярного нерва, вызванного выведением пломбировочного материала в нижнечелюстной канал, отличающийся тем, что в соответствии с местом локализации пломбировочного материала 18561 1 2014.08.30 в поднижнечелюстной области проводят разрез тканей длиной 2,5-4,0 см параллельно нижнему краю челюсти, скелетируют наружную кортикальную пластинку, причем слизисто-надкостничный лоскут отводят в сторону, проводят трепанацию и удаление фрагмента наружной кортикальной пластинки, извлекают из нижнечелюстного канала пломбировочный материал, после чего выполняют окрашивание обнаженного участка нижнего альвеолярного нерва 0,2 -ным водным раствором метиленового синего, резецируют окрашенный некротизированный фрагмент нерва в пределах неокрашенной здоровой ткани, выполняют ревизию костного ложа нижнего альвеолярного нерва, покрывают участок удаленного фрагмента кортикальной пластинки слоем гемостатической губки, укладывают сверху слизисто-надкостничный лоскут и фиксируют его отдельными узловатыми швами. Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, нейростоматологии. Известен способ лечения неврита альвеолярного нерва, вызванного выведением пломбировочного материала в нижнечелюстной канал, путем комплексного лечебнореабилитационного подхода, при котором перед операцией проводят антибактериальную терапию, после чего выполняют хирургическое вмешательство. Целью последнего является удаление пломбировочного материала из нижнечелюстного канала. После операции пациенту назначается комплексная терапия, включающая антибактериальные, иммунокорригирующие, десенсибилизирующие средства, Реаферон, витамины 1 и 12, АТФ. А также проводят курс лазеромагнитотерапии аппаратом Оптодан, внутриротовую ГБОтерапию, гидромассаж, фонофорез с гидрокортизоном, амплипульс-форез 2 -ным раствором никотиновой кислоты, грязелечение с применением Тамбуканских грязей на область нижней челюсти с пораженной стороны, хвойно-жемчужные и сульфидные ванны,иглоукалывание с использованием общих и локальных акупунктурных точек 1. Преимущество данного способа заключается в том, что применяется принцип комплексного лечебно-реабилитационного подхода, в котором достаточное внимание уделяется этапу восстановительного лечения в послеоперационном периоде, позволяющему нормализовать кровообращение, полностью снять болевой синдром, купировать фантомные боли, повысить качество жизни пациента, что положительно сказывается на результатах лечения и реабилитации в целом. Недостатки данного способа заключаются в том, что 1) не производится иссечение некротизированного в результате контакта с пломбировочным материалом нервного ствола, что не дает возможности предотвратить развитие необратимых изменений в ганглии и ядрах .2) в соответствии с принципами проведения рефлексотерапии, любой из ее способов, в том числе и иглоукалывание, не может применяться параллельно с другими электрофизиотерапевтическими процедурами, а при необходимости только использоваться последовательно с обязательными временными интервалами между курсами не менее 14 дней 2, 3, 4. Наиболее близким к заявляемому является способ оперативного вмешательства, заключающийся в том, что доступ осуществляют с вестибулярной стороны по линии перехода подвижной слизистой оболочки альвеолярного отростка в прикрепленную. Целью операции является декомпрессия нижнего альвеолярного нерва с удалением пломбировочного материала и частичной резекцией костной ткани, окружающей зону соприкосновения с ним, при максимальном сохранении периневральных структур. Техника операции осуществляется следующим образом в полости рта определяется место и направление рассечения тканей. Под местным обезболиванием (проводниковой и инфильтрационной анестезией) 4 -ным раствором артикаина с вазоконстриктором (адреналина гидрохлоридом 1200000) проводится разрез несколько вестибулярнее края резидуального альвеолярного гребня. Разрез начинают в ретромолярной области и продолжают до медиальной 2 18561 1 2014.08.30 части клыка, где выполняют вертикальный послабляющий разрез. Затем скелетируют наружную кортикальную пластинку до уровня нижнего края челюсти. Откидывают полученный лоскут и удерживают его крючком Фарабефа. Стерильным костным карандашом на обнаженной латеральной кортикальной пластинке обозначают предполагаемый ход нижнечелюстного канала. Прямым и изогнутым долотами разделяют остаточные костные перегородки и отделяют костное окно. Полученный участок кости имеет размер от 22 до 43 см, что определяется индивидуально в зависимости от расположения введенного пломбировочного материала. Костный фрагмент заворачивают в смоченную в физиологическом растворе марлевую салфетку для выполнения его репозиции в последующем. С целью удаления трабекулярной кости и обеспечения доступа к кортикальному слою канала применяют специальные кюреты. Кюреты используют в переднезадней плоскости, параллельной каналу, отделяя кость, окружающую канал. Визуально определяют, проник ли пломбировочный материал через соединительнотканный футляр, покрывающий сосудисто-нервный пучок, или располагается между сводом нижнечелюстного канала и нервом. В клинической ситуации, когда сосудисто-нервный пучок локализуется между сводом нижнечелюстного канала и нервом, пломбировочный материал удаляют тупыми инструментами с периодическим промыванием раны антисептическими растворами. Удаление материала при предполагаемом поражении периневральных тканей контролируют при помощи лучевых методов исследования, в том числе и цифровой аналоговой рентгенографии, радиовизиографии. Дефект наружной кортикальной пластинки поверхностно закрывают с использованием резорбируемой мембраны Эпи-Гайд или резорбируемой мембраной Парадонкол с предварительной репозицией костного аутотрансплантата. Затем слизисто-надкостничный лоскут укладывают на место и фиксируют отдельными узловатыми швами 5. Преимущества данного способа декомпрессии нижнего альвеолярного нерва в том, что 1) отсутствует риск рецессии десны в области разреза 2) учитывается анатомо-топографическое расположение нижнего альвеолярного нерва в нижнечелюстном канале и при выходе из последнего, что снижает риск травматизации подбородочного нерва при проведении разреза и отслаивании слизисто-надкостничного лоскута 3) обеспечивается доступ к нижнему альвеолярному нерву, позволяющий удалить пломбировочный материал и закрыть костный дефект полученной в ходе распилов аутокостью. Однако данный способ имеет ряд существенных недостатков 1) не удаляется некротизированный фрагмент нервного ствола, что не дает возможности предотвратить развитие необратимых изменений в ганглии и ядрах . , так как не устраняется очаг патологической импульсации в периферическом отделе, являющийся причиной развития стойкого болевого синдрома, астенизации пациента и, следовательно, снижения качества его жизни 2) оперативное вмешательство проводится под местной анестезией, что является достаточно болезненным и тяжело переносится пациентами 3) используется сложная техника оперативного доступа к нижнему альвеолярному нерву 4) осуществление доступа к .очень травматично и не обеспечивает адекватного обзора операционного поля 5) требуется репозиция и иммобилизация фрагмента нижнечелюстной кости на период консолидации, что не только осложняет оперативное вмешательство в техническом плане,но может явиться причиной развития осложнения - остеомиелита. При этом следует учитывать, что указанное вмешательство происходит на фоне поврежденного нижнего альвеолярного нерва с неустраненным очагом патологической импульсации в периферическом отделе . , а это является дополнительным и усугубляющим фактором, способствующим развитию гнойно-воспалительных осложнений 3 18561 1 2014.08.30 6) отсутствие жесткой иммобилизации репонированного костного аутотрансплантата создает дополнительные условия для развития остеомиелита травматического генеза 7) визуально, как правило, не представляется возможным объективно оценить степень проникновения пломбировочного материала через соединительнотканный футляр, покрывающий сосудисто-нервный пучок, и степень патологического воздействия на последний,что обязательно скажется как на непосредственных результатах оперативного вмешательства, так и результатах комплексного лечения в целом, а следовательно, и на качестве жизни пациента 8) контроль удаления пломбировочного материала при предполагаемом поражении периневральных тканей при помощи лучевых методов исследования (цифровой аналоговой рентгенографии, радиовизиографии), во-первых, создает дополнительные технические сложности - требует выполнения оперативного вмешательства в условиях рентген-операционной, во-вторых, лучевые методы исследования не являются информативными для оценки уровня, степени и протяженности поражения нерва 9) выполнение оперативных вмешательств в условиях рентгеноперационной оказывает определенное влияние на состояние здоровья членов операционной бригады (двух хирургов (оператора и ассистента), операционной медицинской сестры (минимум 3 человека),повышая суммарный уровень радиационной нагрузки на каждого представителя бригады 10) использование резорбируемых мембран провоцирует костеобразование, что в последующем может вызвать тоннельный синдром. Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в разработке способа хирургического лечения, предполагающего удаление из нижнечелюстного канала инородного тела (пломбировочного материала) с одномоментной резекцией ствола.в пределах здоровых тканей. Поставленная задача решается предлагаемым способом хирургического лечения токсического повреждения нижнего альвеолярного нерва, вызванного выведением пломбировочного материала в нижнечелюстной канал, при этом в соответствии с местом локализации пломбировочного материала в поднижнечелюстной области проводят разрез тканей длиной 2,5-4,0 см параллельно нижнему краю челюсти, скелетируют наружную кортикальную пластинку, причем слизисто-надкостничный лоскут отводят в сторону,проводят трепанацию и удаление фрагмента наружной кортикальной пластинки, извлекают из нижнечелюстного канала пломбировочный материал, после чего выполняют окрашивание обнаженного участка нижнего альвеолярного нерва 0,2 -ным водным раствором метиленового синего, резецируют окрашенный некротизированный фрагмент нерва в пределах неокрашенной здоровой ткани, выполняют ревизию костного ложа нижнего альвеолярного нерва, покрывают участок фрагмента кортикальной пластинки слоем гемостатической губки, укладывают сверху слизисто-надкостничный лоскут и фиксируют его отдельными узловатыми швами. Схема выполнения операции представлена на фигурах, на фиг. 1 изображена нижняя челюсть на начальном этапе обеспечения доступа к нижнему альвеолярному нерву во время операции, на фиг. 2 - нижняя челюсть после обеспечения доступа к .и инородному телу (пломбировочному материалу), на фиг. 3 - нижняя челюсть после резекции нижнего альвеолярного нерва в пределах здоровых тканей, где 1 - .2 - перфорационные отверстия 3 - фрагмент костной пластинки 4 - пломбировочный материал. Способ реализуется следующим образом. В асептических условиях под общим обезболиванием и инфильтрационной анестезией,обеспечивающей гидравлическую препаровку тканей, производят линейный разрез параллельно нижнему краю тела нижней челюсти, отступая от него на 1,5 см, длиной 2,5-4 см. 4 18561 1 2014.08.30 Острым и тупым путем обеспечивают доступ к участку тела нижней челюсти соответственно области поражения, что определяется предварительно при планировании хода и этапов оперативного вмешательства на основании результатов лучевых методов исследования. При помощи распатора скелетируют наружную кортикальную пластинку в данной области. Полученный слизисто-надкостничный лоскут отводят в сторону и удерживают крючком Фарабефа. После чего 1 -ным спиртовым раствором бриллиантового зеленого наносят ориентиры зоны поражения .(1), прибавляя в каждую из сторон 0,5-0,6 см. Далее с помощью физиодиспенсера или хирургической бормашины с водяным охлаждением производят трепанацию наружной кортикальной пластинки нижнего края челюсти, последовательно нанося перфорационные отверстия (2) (фиг. 1) по периметру обозначенного 1 -ным бриллиантовым зеленым участка с последующим их соединением. Фрагмент костной пластинки (3) (фиг. 2) удаляют при помощи зажима Миллера, извлекают инородное тело (пломбировочный материал) (4), производят двухкратную инстилляцию раны стерильным физиологическим раствором. Для определения уровня,степени и протяженности поражения .(1) выполняют окрашивание нервного ствола в месте непосредственного контакта с пломбировочным материалом 0,2 -ным водным раствором метиленового синего. Витальное окрашивание - метод окрашивания живых клеток специальными красителями, применяемыми в нетоксических концентрациях. При повреждении клеток патологическим процессом или химическим агентом окрашивание диффузными красителями усиливается, гранулярные же теряют способность образовывать гранулы и окрашивают цитоплазму и ядро диффузно. В живых клетках красители конденсируются в вакуолях, в мертвых - прокрашивают весь протопласт. Эти особенности дают возможность отличать мертвые и поврежденные клетки от живых, а следовательно, пораженную - некротизированную - зону от жизнеспособной нервной ткани. Кроме того, следует учитывать, что метиленовый синий используется для избирательной окраски отдельных нейронов. Некротизированные ткани адсорбируют краситель, в результате чего при витальной окраске диффузно и интенсивно окрашиваются ядро и цитоплазма мертвой клетки. Окрашивание выполняют следующим образом. 0,2 -ный раствор водного метиленового синего набирают в одноразовый шприц в количестве 0,2 мл и капельно вводят в рану непосредственно на пораженный участок нервного ствола и прилежащие здоровые ткани нерва. Время экспозиции 5 с. Затем осуществляют трехкратную инстилляцию области операционной раны 0,9 -ным растворомв объеме 20 мл, после чего производят резекцию окрашенного участка нервного ствола (1) в пределах здоровых - неокрашенных - тканей (фиг. 3). Необходимость проведения этого этапа операции определяется также результатами экспериментальных исследований, выполненных в точном соответствии с требованиями, предъявляемыми к эксперименту на животных. Согласно данным патоморфологического изучения, полученным при выполнении эксперимента, моделирующего реальные клинические условия, очевидно, что через 1,5 месяца пребывания пломбировочного материла в нижнечелюстном канале развиваются необратимые изменения в центральных структурах тройничного нерва, которые характеризуются тем, что число нейронов в ядре тройничного нерва заметно уменьшено,отдельные нейроны набухшие, с сохранившимися ядрами, а большинство нейронов сморщенные, гиперхромные. Нервные пучки, исходящие из ядра, отечны, спонгиозны, с фрагментацией осевых цилиндров. Данный факт свидетельствует о глубоких необратимых изменениях в центральных отделах .и убеждает в необходимости резекции пораженного участка периферического нерва в пределах здоровых тканей для устранения очага патологической импульсации. Выполняют ревизию костного ложа нижнего альвеолярного нерва. Участок оперированной кости покрывают слоем гемостатической губки, слизисто-надкостничный лоскут укладывается на место и фиксируется отдельными узловатыми швами, которые снимают 5 18561 1 2014.08.30 на 7-8-е сутки. В послеоперационном периоде пациенту назначается стандартный курс комплексной противовоспалительной терапии (антибиотики, преимущество следует отдавать остеотропным препаратам, нестероидные противовоспалительные лекарственные средства и антигистаминные препараты). С целью профилактики осложнений и купирования послеоперационного отека нервного ствола пациенту назначают прозерин по 0,01 г(по 1 таблетке 2-3 раза в день за 30 мин до еды), витамины группы , АТФ, по согласованию с неврологом и после его предварительной консультации назначают нейротропные препараты для профилактики посттравматических изменений в ядрах .физиотерапевтические методы лечения или рефлексотерапию для обеспечения оптимальных условий регенерации нервного ствола. Нервный ствол способен к регенерации, что является неоднократно доказанным фактом на основании исследования возможности регенерации различных участков периферических отделов черепно-мозговых нервов. Данный способ лечения токсического повреждения нижнего альвеолярного нерва обладает следующими преимуществами 1) позволяет удалить инородное тело из нижнечелюстного канала 2) позволяет объективно определить поврежденный фрагмент ствола .3) позволяет резецировать некротизированный фрагмент ствола нижнего альвеолярного нерва в пределах здоровых тканей, что дает возможность предотвратить развитие необратимых изменений в ганглии и ядрах . 4) ввиду осуществления оперативного вмешательства наружным доступом обеспечивается адекватный обзор операционного поля 5) не требует репозиции и жесткой иммобилизации участка кортикальной пластинки нижней челюсти, что устраняет один из факторов, приводящих к развитию остеомиелита травматического генеза 6) оперативное вмешательство не является технически сложным и затратным в экономическом отношении 7) срочный характер вмешательства не дает возможности развития необратимых изменений в ганглии и ядрах . , что предотвращает развитие стойкого болевого синдрома в челюстно-лицевой области, астенизацию пациента, его инвалидизацию и обеспечивает успешную медицинскую и социальную реабилитацию в обществе, делает его способным участвовать в общественном производстве 8) прост и целесообразен как с экономической, так и с социальной точки зрения. Источники информации 1. Патент РФ на изобретение 2348434. 2. Самосюк И.З., Лысенюк В.П. Акупунктура. - М. АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. - 528 с. 3. Табеева Д.М. Практическое руководство по иглорефлексотерапии. - М. Медпрессинформ, 2004. - 440 с. 4. Походенько-Чудакова И.О. Чудаков О.П. Руководство по традиционным и современным способам и методам рефлексотерапевтических воздействий при болезнях челюстно-лицевой области / Под ред. Т.Н.Чудаковой. - Минск Асобны Дах, 2004. - 352 с. 5. Григорьянц Л.А., Сирак С.В. Тактика оперативного вмешательства при выведении пломбировочного материала в нижнечелюстной канал // Стоматология. - 2006. -2. С. 34-36. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 7

МПК / Метки

МПК: A61B 17/00

Метки: нерва, хирургического, альвеолярного, токсического, лечения, повреждения, способ, нижнего

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/7-18561-sposob-hirurgicheskogo-lecheniya-toksicheskogo-povrezhdeniya-nizhnego-alveolyarnogo-nerva.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ хирургического лечения токсического повреждения нижнего альвеолярного нерва</a>

Предыдущий патент: Устройство для сепарации магнитных частиц из немагнитной жидкости

Следующий патент: Устройство для ультразвуковой магнитно-абразивной обработки зубчатого колеса

Случайный патент: Каркас многоэтажного здания