Способ диагностики риска тромботических осложнений у больной раком тела матки

Номер патента: 14692

Опубликовано: 30.08.2011

Авторы: Цырусь Тамара Прохоровна, Прохорова Виолетта Игоревна, Шишло Людмила Михайловна, Державец Лилия Александровна, Остапенко Светлана Валерьевна

Текст

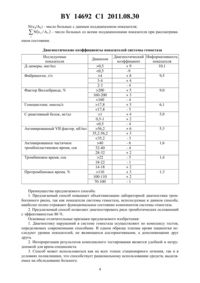

(51) МПК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ РИСКА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНОЙ РАКОМ ТЕЛА МАТКИ(71) Заявитель Государственное учреждение Республиканский научнопрактический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова(72) Авторы Остапенко Светлана Валерьевна Прохорова Виолетта Игоревна Державец Лилия Александровна Цырусь Тамара Прохоровна Шишло Людмила Михайловна(73) Патентообладатель Государственное учреждение Республиканский научнопрактический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова(57) Способ диагностики риска тромботических осложнений у больной раком тела матки,при котором в крови определяют содержание Д-димеров и фибриногена, по таблице 1 описания определяют диапазоны, к которым относятся значения определенных показателей,и соответствующие диапазонам диагностические коэффициенты определенных показателей, рассчитывают сумму диагностических коэффициентов определенных показателей,при этом при значении суммы диагностических коэффициентов определенных показателей 13 диагностируют риск тромботических осложнений, а при значении суммы диагностических коэффициентов определенных показателей-13 - отсутствие риска или, если значение суммы диагностических коэффициентов определенных показателей составляет 13 или-13, дополнительно определяют один или несколько из показателей гомоцистеин, -реактивный белок, активированныйфактор, фактор Виллебранда, активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время и протромбиновое время,по таблице 1 описания определяют диапазон, к которому относится значение определенного дополнительного показателя, и соответствующий диапазону диагностический коэффициент, рассчитывают сумму диагностических коэффициентов всех определенных показателей, при этом определение дополнительных показателей и расчет суммы диагностических коэффициентов всех определенных показателей проводят до получения значения суммы диагностических коэффициентов определенных показателей 13, при котором диагностируют риск тромботических осложнений, или-13, при котором диагностируют отсутствие риска тромботических осложнений. Изобретение относится к области медицины, а именно к онкологии, в частности к способам лабораторной диагностики в онкогинекологии. 14692 1 2011.08.30 Известно, что тромбоз глубоких вен нижних конечностей - наиболее частая клиническая манифестация тромбоэмболических осложнений у онкологических пациентов. Венозный тромбоз нижних конечностей выявляется у 15 больных раком 1. Тромбоз глубоких вен диагностируется у 1,8 больных раком тела матки (РТМ), относительный риск этого осложнения у данной категории больных составляет 19,52. Основным способом лечения больных РТМ является хирургический, который может дополняться лучевой, гормональной и химиотерапией. После радикальной гистерэктомии частота тромбозов вен нижних конечностей составляет 8,5 , после профилактики фраксипарином - 2,33. По данным Закарян А.Н. 4 без гепаринопрофилактики тромботические осложнения регистрируют у 13 больных раком органов женской половой сферы,подвергшихся хирургическому вмешательству. Венозные тромбозы у больных РТМ являются проявлением гиперкоагуляции, формирующейся в результате поступления в кровоток опухолевых прокоагулянтных субстанций. В данной ситуации претерпевают изменения функциональные характеристики компонентов системы гемостаза, что проявляется изменением величин лабораторных показателей. В этой связи особое значение приобретает выбор наиболее информативных лабораторных показателей, выявляющих измененный компонент системы свертывания крови и определяющий степень нарушений до клинических проявлений нарушений в системе гемостаза. Изучение отдельных гемостазиологических показателей является предметом исследования ряда авторов. В исследованиипоказано повышение плазменной концентрации Д-димеров и тромбин-антитромбиновового комплекса у больных с варикозным расширением вен нижних конечностей 5. На активацию фибринолиза указывает повышенный уровень Д-димеров при раке легкого 6, 7, желудка 8, колоректальном раке 9. Известен способ диагностики нарушений в системе гемостаза, предполагающий обнаружение энзим-ингибиторного комплекса (плазмин-антиплазмин) в плазме крови пациента, имеющего гипергоагуляционный сдвиг и активацию фибринолитической системы 10. Способ имеет следующие недостатки 1. Не учитывает патогенетические особенности нарушений в системе гемостаза онкологических пациентов, что затрудняет интерпретацию результатов у больных раком тела матки. 2. Требует для выполнения специального лабораторного оборудования, что является довольно трудоемким и материально затратным. Известен способ диагностики нарушений в системе гемостаза, основанный на химических свойствах дезоксигемоглобина 11. Недостатком способа является то, что он не предназначен для диагностики тромботических осложнений у пациента, пригоден для выявления уже существующего осложнения. Известен способ диагностики нарушений в системе гемостаза 12, включающий измерение резистентности факторовик активированному протеину С. Анализируется время свертывания плазмы крови пациента в присутствии и отсутствии активированного протеина С и сравнивается с показателем референсного образца. Недостатком способа является выявляет нарушения только в антикоагулянтом звене гемостаза и не позволяет оценить патологические изменения в сосудисто-тромбоцитарном и свертывающем звеньях системы гемостаза. Известен способ диагностики нарушений в системе гемостаза (тромботических осложнений) по набору из двух тестов 13. Суть способа состоит в определении в сыворотке и плазме крови С-реактивного белка и Д-димеров у пациентов с риском возникновения тромботических осложнений. Изменение содержания С-реактивного белка обусловлено рядом неспецифических факторов, что приводит к снижению чувствительности и специфичности и является недостатком способа. Задача разработать способ лабораторной диагностики нарушений в системе гемостаза больной раком тела матки с диагностической чувствительностью, достаточной для уста 2 14692 1 2011.08.30 новления нарушений до их клинического проявления, доступностью в методическом выполнении. Решение поставленной задачи достигают тем, что у больной раком тела матки с риском возникновения тромботических осложнений определяют в плазме и сыворотке крови коагулологические и биохимические показатели обязательно Д-димеры и фибриноген дополнительно фактор Виллебранда при необходимости гомоцистеин, активированныйфактор, С-реактивный протеин, активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время, протромбиновое время и рассчитывают пороговые суммы диагностических коэффициентов. Данные показатели в комплексе имеют высокую степень корреляционной связи с риском возникновения тромботических осложнений. Предложенный способ осуществляется следующим образом. У пациентки до начала специального лечения проводят взятие крови в коалулологические пробирки. Кровь центрифугируют 15 мин при 3000 об/мин. Образцы плазмы можно хранить в течение 4 часов при температуре 205 С. Для исследования концентрации показателей используют коммерческие наборы реагентов. Для принятия решения о наличии или отсутствии нарушений в системе гемостаза у больной РТМ используют следующий диагностический алгоритм 1. Выполнение диагностических коагулологических тестов обязательно Д-димеры и фибриноген, при необходимости добавляют фактор Виллебранда. Эти показатели являются наиболее информативными. При этом в тех случаях, когда пороговая сумма этих диагностических показателей повышена и достигнут порог 13 и выше, диагностируют нарушение в системе гемостаза, т.е. наличие у пациентки тромбогенного риска в тех случаях, когда пороговая сумма этих показателей равна -13 и ниже, диагностируют отсутствие нарушений в системе гемостаза если не получена пороговая сумма вышеперечисленных диагностических показателей,выносят решение о недостаточности информации для принятия диагностической тактики с намеченным уровнем надежности. Выполняют один или несколько дополнительных коагулологических и биохимических тестов. Их выбор определяется информативностью показателя, а также техническими возможностями лабораторной службы учреждения. 2. Выполнение дополнительных коагулологических и биохимических тестов (гомоцистеин, активированныйфактор, С - реактивный белок, активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время, протромбиновое время) позволяет получить уточняющую информацию о нарушениях в системе гемостаза. Суммируют табличные диагностические коэффициенты, соответствующие обнаруженным у пациентки величинам показателя до получения пороговой суммы 13 и выше или -13 и ниже (таблица). Диагностические коэффициенты показателей системы гемостаза приведены в таблице по значимости информативности показателя. Расчет информативности и диагностических коэффициентов исследуемых показателей выполнен согласно рекомендациям Е.В. Гублера (1978) по формулам 14ДК 0,5(/ 1 )(/2 ),- информативность поддиапазонов показателя ДК - диагностический коэффициент(/1, 2 ) - условная вероятность показателяпри состоянии 3(/) - число больных с данным поддиапазоном показателя(/) - число больных со всеми поддиапазонами показателя при рассматрива емом состоянии. Диагностические коэффициенты показателей системы гемостаза Исследуемые показатели Д-димеры, мкг/мл Фибриноген, г/л Фактор Виллебранда,Гомоцистеин, ммоль/л С-реактивный белок, мг/дл Активированныйфактор, мЕ/мл Активированное частичное тромбопластиновое время, сек Тромбиновое время, сек Протромбиновое время,Диагностический Информативность коэффициент показателя 9 10,1 Преимущества предлагаемого способа 1. Предлагаемый способ повышает объективизацию лабораторной диагностики тромбогенного риска, так как показатели системы гемостаза, используемые в данном способе,наиболее полно отражают функциональное состояние компонентов системы гемостаза. 2. Предлагаемый способ позволяет диагностировать риск тромботических осложнений с эффективностью 86 . Основные отличительные признаки предлагаемого изобретения 1. Диагностику нарушений в системе гемостаза осуществляют по комплексу тестов,определяемых современными способами. В одном образце плазмы крови пациентки исследуют уровни показателей, не являющихся альтернативными, а дополняющими друг друга. 2. Интерпретация результатов комплексного тестирования является удобной и нетрудоемкой для врача-специалиста. 3. Способ может использоваться как на всех этапах стационарного лечения, так и в условиях поликлиники, что способствует рациональному использованию средств, выделяемых на обследование больного. 4 14692 1 2011.08.30 Способ иллюстрируется следующими примерами Пример 1 Пациентка Ю.Л.М., 65 лет, история болезни 14668/06. Поступила в онкогинекологическое отделение РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова 18.10.06. 24.10.06 выполнено исследование коагулологических показателей Д-димеры - 0,95 мкг/мл, фибриноген - 4,42 г/л. Диагностические коэффициенты соответственно равны 9 и 8. В результате достигнут диагностический порог 17, что свидетельствует о наличии риска тромботических осложнений. 26.10.06 пациентке проводят ультразвуковое исследование вен нижних конечностей и таза. Заключение варикозная болезнь в бассейне большой полой вены на левой нижней конечности, что подтверждает результат лабораторных исследований о наличии риска тромботических осложнений у данной пациентки. Пример 2 Пациентка П.Н.П., 69 лет, история болезни 7472/06. Поступила в онкогинекологическое отделение РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова 25.05.06. 31.05.06 выполнено исследование коагулологических показателей Д-димеров - 3,66 мкг/мл, фибриногена - 3,34 г/л,фактора Виллебранда - 190 . Диагностические коэффициенты этих показателей соответственно равны 9,4,3. В результате исследования Д-димеров, фибриногена и фактора Виллебранда достигнут диагностический порог 16, что свидетельствует о наличии риска тромботических осложнений. 31.05.06 пациентке провели ультразвуковое исследование вен нижних конечностей и таза. Заключение варикозная болезнь в бассейне большой полой вены левой и правой нижних конечностей, что подтверждает результат лабораторных исследований о наличии риска тромботических осложнений у данной пациентки. Пример 3. Пациентка П.И.В., 52 года, история болезни 14659/06. Поступила в онкогинекологическое отделение РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова 18.10.06. 20.10.06 выполнено исследование коагулологических показателей Д-димеров - 0,26 мкг/мл, фибриногена - 3,2 г/л,фактора Виллебранда - 114 . Диагностические коэффициенты этих показателей соответственно равны -9, 4, -4. В результате выполнения исследования Д-димеров, фибриногена и фактора Виллебранда достигнут диагностический порог -9, поэтому диагностика дополнена исследованием показателей гомоцистеина, активированногофактора, протромбинового времени, активированного частичного тромбопластинового времени. Концентрация этих показателей составила - 8,7 мкмоль/л, 78,8 мЕ/мл, 87 , 35,4 сек. Диагностические коэффициенты соответственно равны -5, 6, -1, -4. В ходе выполнения последовательной диагностической процедуры достигнут порог -13, что свидетельствует об отсутствии риска тромботических осложнений. 23.10.06 пациентке провели ультразвуковое исследование вен нижних конечностей и таза. Заключение состояние вен нижних конечностей и таза без патологии. Результат лабораторных исследований подтверждает заключение об отсутствии риска тромботических осложнений у данной пациентки. Пример 4 Пациентка Г.Т.В., 45 лет, история болезни 10775/06. Поступила в онкогинекологическое отделение РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова 28.06.06. 30.06.06 выполнено исследование коагулологических показателей Д-димеры - 0,13 мкг/мл, фибриноген - 3,43 г/л. Диагностические коэффициенты этих показателей соответственно равны -9, 4. В результате выполнения исследования показателей Д-димеров и фибриногена достигнут диагностический порог -5, поэтому диагностика дополнена исследованием показателей активированного частичного тромбопластинового времени, тромбинового времени, С-реактивного белка и гомоцистеина. Концентрация этих показателей составила - 36,4 сек, 17,1 с.,0,2 мг/дл, 9,6 ммоль/л. Диагностические коэффициенты соответственно равны -4, 2, -4, -5. В ходе выполнения последовательной диагностической процедуры достигнут порог -16, что свидетельствует об отсутствии риска тромботических осложнений. 30.06.06 пациентке про 5 14692 1 2011.08.30 вели ультразвуковое исследование вен нижних конечностей и таза. Заключение состояние вен нижних конечностей и таза без патологии. Результат лабораторных исследований подтверждает заключение об отсутствии риска тромботических осложнений у этой пациентки. Пример 5 Пациентка К.В.В., 46 лет, история болезни 6501/06. Поступила в онкогинекологическое отделение РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова 05.05.06. 11.05.06 выполнено исследование коагулологических показателей Д-димеры - 48,4 мкг/мл, фибриноген - 2,95 г/л,фактор Виллебранда - 160 . Диагностические коэффициенты этих показателей соответственно равны 9, -4, 3. В результате выполнения исследования трех показателей, Ддимеров, фибриногена и фактора Виллебранда, достигнут диагностический порог 8, поэтому диагностика дополнена исследованием показателя гомоцистеин. Его концентрация составила 18,0 мкмоль/л. Диагностический коэффициент составил 5. В ходе выполнения последовательной диагностической процедуры достигнут порог 13, что свидетельствует о наличии риска тромботических осложнений. 12.05.06 пациентке провели ультразвуковое исследование вен нижних конечностей и таза. Заключение тромбоз с реканализацией наружной бедренной подколенной вен голени слева, что подтверждает результат лабораторных исследований о наличии риска тромботических осложнений у этой пациентки. Таким образом, предлагаемый способ диагностики нарушений в системе гемостаза больной раком тела матки позволяет оценить глубину нарушений в системе гемостаза и повысить до 86 точность лабораторного выявления больных с гемостатическими нарушениями и оценить характер последних. Данный способ может быть использован для выбора оптимального пути коррекции и контроля проводимого лечения в онкологических учреждениях и хирургических отделениях общемедицинского профиля. Источники информации 1./ .. //. - 2002. - . 3. - . 1 . 27-34. 2. -/ .. //. - 2004. - . 93. - . 2. - . 366-373. 3. , ./ . //. 2002. - . 100. - . 2. - . 223-226. 4. Тромботические осложнения при хирургическом лечении онкогинекологических больных / А.Н.Закарян и др. // Вестник Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина. - 2003. -4. - С. 23-29. 5.---/ .. //. - 1998. - . 91. - . 2. - . 101-104. 6./ 14692 1 2011.08.30 10. Патент США 4216291. -, 1980, МПК 01 33/16. 11. Патент США 5282467. -,1998, МПК 61 5/00. 12. Патент США 6083757., 2000, МПК 01 33/86. 13. Патент США 7306949.-, 2003, МПК 01 033/00 (прототип). 14. Гублер Е.В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов / Е.В. Гублер. - М. Медицина, 1978. - С. 74-76. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 7

МПК / Метки

МПК: G01N 33/50

Метки: риска, диагностики, способ, больной, матки, тела, осложнений, тромботических, раком

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/7-14692-sposob-diagnostiki-riska-tromboticheskih-oslozhnenijj-u-bolnojj-rakom-tela-matki.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ диагностики риска тромботических осложнений у больной раком тела матки</a>

Предыдущий патент: Способ восстановления проходимости артериального сосуда

Следующий патент: Способ профилактики заболеваемости у поросят

Случайный патент: Способ обработки поверхности изделий в вакууме в тлеющем разряде