Устройство для нагружения трансмиссии транспортного средства

Номер патента: U 435

Опубликовано: 30.03.2002

Авторы: Куконин Александр Георгиевич, Ярусов Анатолий Григорьевич, Горбацевич Михаил Иванович, Петько Валерий Иванович

Текст

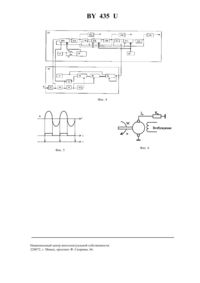

(12) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАГРУЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА(71) Заявитель Научный центр проблем механики машин Национальной академии наук Беларуси(73) Патентообладатель Научный центр проблем механики машин Национальной академии наук Беларуси(57) Устройство для нагружения трансмиссии транспортного средства, содержащее электрическую машину,нагрузочные резисторы и пульт управления, отличающееся тем, что в него введен блок тиристоров, а в качестве электрической машины служит асинхронный двигатель с фазным ротором, причем цепи статора двигателя включены в трехфазную электросеть, а цепи ротора через токосъемные кольца соединены с соответствующими тремя силовыми входами блока тиристоров, тремя выходами подключенного к соответствующим нагрузочным резисторам, одна из цепей ротора соединена также с входом пульта управления, три выхода которого соединены с соответствующими управляющими входами блока тиристоров.(56) 1. Отчет о НИР на тему Разработать и обосновать технико-эксплуатационные параметры типоразмерного ряда универсальных стендов. Государственная научно-техническая программа Белавтотракторостроение, шифр АТ-02.01.12. Научный центр проблем механики машин Национальной академии наук Беларуси,1997,госрегистрации 1998775. Стр. 45. Фиг. 1 Полезная модель относится к области машиностроения, а именно к стендовому оборудованию, предназначенному для доводочных и ресурсных испытаний трансмиссий транспортных средств, преимущественно автомобилей, тракторов и сельхозмашин. 435 Для нагружения трансмиссий тормозным моментом используются порошковые тормоза с электромагнитным управлением. Недостаток этих устройств состоит в ограниченной мощности (не более 50 кВт) и низкой надежности (в процессе эксплуатации абразивный порошок истирает уплотнители, что приводит к вытеканию порошка и пропитывающего масла). Ближайшим аналогом предлагаемой полезной модели является электромашинное нагружающее устройство, выполненное на базе генератора постоянного тока 1. В этом устройстве (фиг. 6) при вращении ротора электрогенератора от выходного вала испытываемой трансмиссии (не показано) происходит преобразование механической мощности вращающегося вала Рмех 2 М (1) 2 в электрическую мощность Рэлн нРмех, где М - крутящий момент,- скорость вращения вала, н - нагрузочный ток, н - нагрузочное сопротивление,- КПД генератора. На выходном валу трансмиссии генератор создает реактивный тормозной момент МтМ, пропорциональный величине тока н, снимаемого с генератора в его нагрузочный резистор н. Нагружающее устройство на базе генератора постоянного тока имеет существенные недостатки. Оно может создавать тормозной момент только на высоких скоростях вращения (30004000 об/мин), не характерных для автотракторной и сельскохозяйственной техники. На нулевой скорости вращения тормозной момент генератора равен нулю. Другой недостаток этого нагружающего устройства состоит в низкой экономичности на указанных высоких скоростях вращения генератор поглощает всю механическую мощность Рмех с выходного вала трансмиссии. В связи с этим нагружающее устройство на базе генератора является энергопоглощающим. Задачей настоящего технического решения является расширение рабочего диапазона скоростей вращения устройства (преимущественно в сторону низких скоростей) и создание на выходном валу трансмиссии активного встречного момента, аналогичного моменту, создаваемому в стендах с замкнутым силовым контуром. Для решения поставленной задачи устройство для нагружения трансмиссии транспортного средства содержит электрическую машину, нагрузочные резисторы и пульт управления, причем, согласно техническому решению, в него введен блок тиристоров, а в качестве электрической машины служит асинхронный двигатель с фазным ротором, причем цепи статора двигателя включены в трехфазную электросеть, а цепи ротора через токосъемные кольца соединены с соответствующими тремя силовыми входами блока тиристоров, тремя выходами подключенного к соответствующим нагрузочным резисторам, одна из цепей ротора соединена также с входом пульта управления, три выхода которого соединены с соответствующими управляющими входами блока тиристоров. На фиг. 1 приведена схема предлагаемого устройства, на фиг. 2 - моментные характеристики электродвигателя, на фиг. 3 - принципиальная электрическая схема блока тиристоров, на фиг. 4 - функциональная схема пульта управления, на фиг. 5 - временные диаграммы, поясняющие работу пульта управления, на фиг. 6 схема нагружающего устройства, выполненного на базе генератора постоянного тока (прототип). Устройство (фиг. 1) содержит асинхронный электродвигатель 1 со статором 2, ротором 3, валом 4 и токосъемными кольцами 5, пульт управления 6, блок тиристоров 7 и блок резисторов 8 с нагрузочными резисторами 9 а, 9 в и 9 с. Цепи статора 2 включены в трехфазную электросеть (не показано), а цепи А, В и С ротора 3 через токосъемные кольца 5 связаны с соответствующими тремя силовыми входами блока тиристоров 7,тремя выходами подключенного к соответствующим трем нагрузочным резисторам 9 А, 9 В и 9 С блока 8. Одна из цепей А ротора 3 соединена также с входом пульта управления 6, три выхода которого связаны с соответствующими управляющими входами блока тиристоров 7. Блок тиристоров 7 (фиг. 3) содержит тиристоры 10 А, 10 В и 10 С, диоды 11 А, 11 В и 11 С, импульсные трансформаторы 12 А, 12 В и 12 С, ограничительные резисторы 13 А, 13 В и 13 С и диоды 14 А, 14 В и 14 С. Тиристоры 10 А, 10 В и 10 С включены в соответствующие фазы А, В и С цепей ротора 3. Диоды 11 А, 11 В и 11 С включены в обратной полярности параллельно соответствующим тиристорам. Управляющие входы блока 7 соединены с первыми выводами первичных обмоток соответствующих трансформаторов 12 А, 12 В и 12 С, у которых вторые выводы первичных обмоток связаны с общим (земляным) проводом. Вторичные обмотки трансформаторов 12 А, 12 В и 12 С первыми выводами соединены с соответствующими тремя выходами блока тиристоров 7, а вторыми выводами через последовательно включенные ограничительные резисторы 13 А,13 В и 13 С и диоды 14 А, 14 В и 14 С - с управляющими выводами соответствующих тиристоров 10 А, 10 В и 10 С. Пульт управления 6 (фиг. 4) содержит блок 15 формирования импульсов включения тиристоров 10 А, 10 В и 10 С и блок 16 измерения периода (частоты) синусоиды в цепи ротора 3 электродвигателя 1. Три выхода блока 16 подключены к соответствующим трем входам блока 15. Блок 15 содержит генератор импульсов 17, кнопки 18 и 19, реверсивный счетчик 20, счетчики 21 А, 21 В и 21 С, одновибраторы 22 А, 22 В и 22 С, усилители мощности 23 А, 23 В и 23 С, триггеры 24, 25 и шифратор 26. Выход генератора 17 связан с первыми контактами кнопок 18 и 19, вторые контакты которых подключены соответственно к суммирующему и вычитающему входам реверсивного счетчика 20. Первый, второй и тре 2 435 тий входы счетчика 21 А подключены соответственно к первому, второму и третьему входам блока 15, а четвертый вход - к выходу счетчика 20. Выход счетчика 21 А соединен с входом одновибратора 22 А, выходом связанного с входом усилителя мощности 23 А и первым входом триггера 24. Выход триггера 24 соединен с первым входом счетчика 21 В, второй вход которого связан с выходом одновибратора 22 А, а третий вход - с третьим входом блока 15. Четвертый вход счетчика 21 В подключен к выходу шифратора 26, а выход - к входу одновибратора 22 В. Выход одновибратора 22 В связан с входом усилителя мощности 23 В, с первым входом триггера 25 и вторым входом триггера 24. Выход триггера 25 соединен с первым входом счетчика 21 С,второй вход которого подключен к выходу одновибратора 22 А, а третий вход - к третьему входу блока 15. Четвертый вход счетчика 21 С подключен к выходу шифратора 26, а выход - к входу одновибратора 22 С. Выход одновибратора 22 С связан с входом усилителя мощности 23 С и вторым входом триггера 25. Выходы усилителей мощности 23 А, 23 В и 23 С являются выходами пульта управления 6. Блок 16 содержит генератор импульсов 27, первый счетчик 28, регистр 29, второй счетчик 30, одновибратор 31, триггер Шмитта 32, формирователь импульсов 33 и два элемента задержки 34. Выход генератора 27 связан с первыми входами счетчиков 28 и 30. Второй вход счетчика 28 подключен к выходу одновибратора 31, а выход - к первому входу регистра 29, выход которого связан с вторым входом счетчика 30. Вход управления А блока 16 соединен с входом триггера Шмитта 32, выходом связанного с первым выходом блока 16 и входом формирователя импульсов 33. Выход формирователя 33 связан с входами одновибратора 31 и первого элемента задержки 34, а также со вторым выходом блока 16. Выход первого элемента задержки 34 подключен ко второму входу регистра 29 и к входу второго элемента задержки 34, выход которого подключен к третьему входу счетчика 28. Выход счетчика 30 подключен к третьему выходу блока 16 и третьему входу этого же счетчика. Предлагаемое устройство работает следующим образом. Ротор 3 электродвигателя 1 (фиг. 1) от вала испытываемой трансмиссии (не показано) вращается со скоростью . Статор 2 образует электромагнитное поле, вращающееся со скоростью эм навстречу вращению ротора 3 и создающее тормозной момент. С помощью токосъмных колец 5, установленных на валу 4, трехфазные токи ротора 3 через блок тиристоров 7 подаются на равные нагрузочные резисторы 9 а, 9 в и 9 с, сопротивления которых обозначим . Рабочая область электродвигателя 1 в режиме электромагнитного торможения, показанная на фиг. 2, соответствует обычному диапазону скоростей на выходных валах трансмиссий автотракторной техники и простирается от нулевой скорости вращения до 10001500 об/мин. Как видно по фиг. 2, при постоянной заданной скорости вращения роторавеличина развиваемого тормозного момента Мт зависит от величины сопротивления трехфазного резисторав цепях ротора 3. Эта зависимость может быть интерпретирована также и как зависимость тормозного момента Мт от фазных токов в цепях ротора 3 при нулевых токах момент равен нулю, а при их увеличении момент растет, достигая своего максимального значения Ммакс. Для изменения фазных токов и соответствующего регулирования тормозного момента нагружающего устройства предназначен блок тиристоров 7. В блоке тиристоров 7 (фиг. 2) в каждую фазу А, В и С цепей ротора 3 электродвигателя 1 установлены тиристоры 10 А, 10 В и 10 С. Эти тиристоры включаются в положительные полупериоды синусоид соответствующих фаз А, В и С путем подачи управляющих импульсов на входы блока 7. Если любой из этих тиристоров включить в начале положительного полупериода своей синусоиды (в фазе 0), то он будут пропускать ток в течение всего положительного полупериода и закроется при нулевом напряжении синусоиды, т.е. в фазе 180. При этом через тиристор пройдет импульс тока синусоидальной формы максимальной длительности. Если тиристор включить при 0, то импульс тока будет иметь соответственно сокращенную длительность. В пределе, при включении тиристора в фазе 180 будет нулевая длительность импульса тока. Таким образом, путем изменения фазывключения тиристоров 10 А, 10 В и 10 С можно регулировать длительности импульсов токов в цепях ротора 3. Поскольку в фазах А, В и С цепей ротора 3 синусоиды сдвинуты во времени на 120, то в течение положительного импульса в одной из фаз тиристоры других фаз могут оказаться закрытыми. В таком случае для создания необходимых путей для возвратных токов из других фаз ротора 3 предназначены диоды 11 А, 11 В и 11 С. Импульсы токов в цепях ротора 3 создают на валу 4 пропорциональные импульсы тормозного момента Мт, которые интегрируются инерционными массами этого ротора и связанной с ним испытываемой трансмиссии (не показано). В результате интегрирования получается средний тормозной момент, величина которого определяется заданной фазойвключения тиристоров 10 А, 10 В и 10 С. Таким образом, путем изменения фазывключения тиристоров 10 А, 10 В и 10 С регулируется величина тормозного момента Мт,развиваемого предлагаемым нагружающим устройством. Как указывалось выше, включение тиристоров 10 А, 10 В и 10 С в блоке 7 должно производиться в определенной фазесинусоидальных напряжений, получаемых из цепей А, В и С ротора 3 двигателя 1. Эта фазазадается в пульте управления 6 в градусах, не зависящих от частоты роторных синусоидальных напряжений. Частота же этих напряжений не постоянная при неподвижном (заторможенном) роторе 3 частота равна час 3 435 тоте в электросети (50 Гц), а при вращении ротора 3 навстречу вращению электромагнитного поля частота роторных напряжений повышается. Для согласования фазы , заданной в градусах, с частотой роторных синусоидальных напряжений в блоке 16 производится измерение текущего периода. Блок 16 (фиг. 4) измерения периода (частоты) синусоиды работает следующим образом. На вход А поступает синусоидальное напряжение, представленное на временной диаграмме (фиг. 5). Из этого напряжения триггер Шмитта 32 формирует прямоугольные импульсы, положительные (единичные) значения которых соответствуют положительным полупериодам синусоиды. Из прямоугольных импульсов триггера Шмитта 32 формирователь 33 формирует короткие импульсы, соответствующие началам (0) положительных полупериодов синусоиды. Период этих импульсов равен текущему периоду синусоиды. Импульсы генератора 27 накапливаются в счетчике 28. При появлении импульса на выходе формирователя 33 одновибратор 31 вырабатывает короткий отрицательный импульс, который поступает на второй вход счетчика 28 и временно запрещает в нем процесс накопления импульсов. В течение импульса одновибратора 31 импульс с выхода второго элемента задержки 34 обнуляет счетчик 28. После окончания импульса одновибратора 31 в счетчике 28 начинается накопление импульсов генератора 27. К очередному импульсу формирователя 33 в счетчике 28 накопится число, пропорциональное измеряемому периоду синусоиды. Это число из счетчика 28 импульсом первого элемента задержки 34 вначале записывается в регистр 29 и только после этого счетчик 28 обнуляется, а в нем начинается очередной процесс накопления импульсов. Импульсы генератора 27 поступают также на первый (вычитающий) вход счетчика 30. При достижении содержимым счетчика 30 нулевого значения на его выходе вырабатывается импульс, поступающий на его же третий вход управления записью, в результате чего в счетчик 30 из регистра 29 заносится число, пропорциональное периоду синусоиды. При циклической работе блока 16 на выходе счетчика 30 будут вырабатываться импульсы, частота которых пропорциональна измеряемой частоте синусоид в цепях ротора 3. Блок 15 (фиг. 4) формирования импульсов включения тиристоров работает следующим образом. Импульсы генератора 17 с низкой частотой (примерно 0,5 Гц) постоянно поступают на кнопки 18 и 19. Нажатием одной из этих кнопок оператор может увеличивать или уменьшать число, содержащееся в реверсивном счетчике 20. Он набирает в счетчике 20 число , определяющее желаемую фазувключения тиристоров 10 А, 10 В и 10 С и, соответственно, желаемую величину тормозного момента, развиваемого предлагаемым устройством. Это числоимпульсом формирователя 33, поступающим в начале положительного полупериода синусоиды в фазе А на вход управления записью, заносится в счетчик 21 А. В это же время импульс триггера Шмитта 32, поступающий на вход счетчика 21 А, разрешает в нем вычитание импульсов из числа . При поступлении каждого импульса с выхода счетчика 30 число в счетчике 21 А будет уменьшаться. Поскольку частота импульсов с выхода счетчика 30 определяет частоту синусоидального напряжения, то число в счетчике 21 А достигнет нулевого значения как раз в заданной фазесинусоиды. При этом выходной импульс счетчика 21 А запускает одновибратор 22 А, выходной импульс которого через усилитель мощности 23 А поступает для включения тиристора 10 А (фиг. 3). Выходной импульс одновибратора 22 А, поступив на входы управления записью счетчиков 21 В и 21 С, записывает в них число 120 из шифратора 26. Это число соответствует задержке на величину сдвига фаз синусоид в цепях ротора 3 электродвигателя 1, т.е. сдвигу 120. Импульс одновибратора 22 А устанавливает также триггер 24, выходной потенциал которого поступает на вход разрешения счета в счетчике 21 В. Число в счетчике 21 В будет уменьшаться после каждого импульса с выхода счетчика 30 и достигнет нуля в фазе 120 относительно начала положительной полуволны синусоиды в фазе А, т.е. в фазеотносительно начала полуволны синусоиды в фазе В. После этого срабатывают одновибратор 22 В и усилитель мощности 23 В, на выходе которого получается импульс включения тиристора 10 В (фиг. 3). Импульс одновибратора 22 В сбрасывает триггер 24, в результате чего снимается сигнал разрешения счета в счетчике 21 В. Импульс одновибратора 22 В устанавливает также триггер 25,который разрешает счет в счетчике 21 С. На выходе счетчика 21 С сигнал вырабатывается в фазе 120120240 относительно начала положительной полуволны синусоиды в фазе А, т.е. в фазеотносительно начала полуволны синусоиды в фазе С. После этого срабатывает одновибратор 22 С и усилитель мощности 23 С вырабатывает импульс включения тиристора 10 С (фиг. 3). Импульс одновибратора 22 С сбрасывает триггер 25, в результате чего снимается сигнал разрешения счета в счетчике 21 С. Изменяя с помощью кнопок 18 и 19 числов счетчике 20, оператор может изменять фазувключения тиристоров 10 А, 10 В и 10 С в блоке 7 и этим изменять тормозной момент, развиваемый предлагаемым устройством. Достоинство предлагаемого устройства заключается в том, что оно на валу испытываемой трансмиссии развивает тормозной момент на любой, в том числе и на нулевой, скорости вращения вала, в то время как нагружающее устройство на базе электрогенератора (фиг. 6) развивают момент только на больших скоростях (30004000 об/мин), не характерных для автотракторной и сельскохозяйственной техники. Другим существенным преимуществом предлагаемого устройства является экономичность, достигаемая благодаря его способности создавать активный встречный момент на валу испытываемой трансмиссии. 435 При нагружении испытываемой трансмиссии известным устройством на базе электрогенератора (фиг. 6) с целью создания на ее выходном валу рабочего момента М привод трансмиссии должен развивать мощность Рпр 12(ММтр), (2) где Мтр - момент трения в трансмиссии. Пусть теперь при нагружении испытываемой трансмиссии предлагаемым устройством привод создает на выходном валу трансмиссии тот же момент М. Предлагаемое нагружающее устройство за счет потребления энергии из электросети на этом же валу создает равный встречный тормозной момент МтМ. Эти моменты уравновесятся и вращения не будет, но трансмиссия будет находиться в напряженном (скрученном) состоянии. При отсутствии вращения механическая мощность согласно формуле (1) будет равна нулю. Если такую предварительно напряженную трансмиссию начать вращать с помощью того же привода, то мощность будет расходоваться только на преодоление момента трения Мтр Рпр 22 Мтр, (3) т.к. встречные взаимно уравновешенные моменты МтМ работу не совершают. Из формул (2) и (3) получается коэффициент экономии мощности привода п р 1 М э 1. (4) М тр п р 2 Поскольку момент трения Мтр обычно составляет не более 15-20 от рабочего момента М, то при использовании предлагаемого устройства, согласно формуле (4), получается эффект уменьшения мощности привода в 6-7 раз. В вышеприведенных рассуждениях не учитывалась мощность, потребляемая предлагаемым устройством из электросети (фиг. 1). С учетом этой мощности достигаемый коэффициент экономии мощности будет равен 4-5. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220072, г. Минск, проспект Ф. Скорины, 66.

МПК / Метки

МПК: G01M 7/00

Метки: нагружения, трансмиссии, устройство, средства, транспортного

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/6-u435-ustrojjstvo-dlya-nagruzheniya-transmissii-transportnogo-sredstva.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Устройство для нагружения трансмиссии транспортного средства</a>

Предыдущий патент: Осветительное устройство

Следующий патент: Устройство для измерения угла сгибания и периметра суставов

Случайный патент: Набор для личной профилактики