Способ получения отрицательных температур в замкнутых объемах

Текст

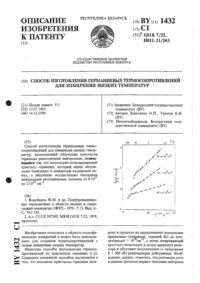

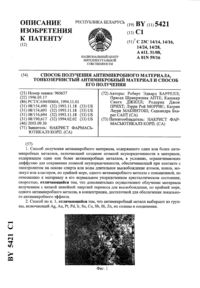

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР В ЗАМКНУТЫХ ОБЪЕМАХ(71) Заявитель Ковдерко Владимир Эдуардович(72) Автор Ковдерко Владимир Эдуардович(73) Патентообладатель Ковдерко Владимир Эдуардович(57) Способ получения отрицательных температур в замкнутых объемах из токонепроводящих материалов, включающий воздействие ионизирующим излучением на рабочее тело, помещенное в замкнутый объем, отличающийся тем, что в качестве рабочего тела используют природный или обогащенный кислородом атмосферный газ, осуществляют воздействие на рабочее тело ионизирующим излучением при давлении 300 мм ртутного столба или ниже в нижней части замкнутого объема, причем в верхней части которого вне сферы действия излучения располагают теплообменник для осуществления рекомбинации атомарного и ионизированного кислорода в нейтральные молекулы с отводом выделяющейся при этом теплоты. 8055 1 2006.04.30 Предлагаемое изобретение относится к области холодильной техники и может быть использовано при сооружении хранилищ сельскохозяйственной продукции, в бытовых и промышленных холодильниках-морозильниках, рефрижераторах, кондиционерах. Известны различные способы понижения температуры в замкнутых объемах 1) диффузионный 1 2) электрохимический 2 3) фазово-переходный (фреоновый) 3 4) термоэлектрический (эффект Пельтье) 4, 5 5) радиационный 6, 7 6) магнитокалорический 8, 9 7) ионизационный (энергообменный) 10, 11. Способы 1-4 по своей сущности и совокупности диагностических признаков далеки от заявляемого способа, поэтому нет необходимости их детально характеризовать в качестве аналогов. Известен способ понижения температуры путем воздействия квантов энергиина активный полупроводниковый элемент 6, 7. Основная область использования - радиоэлектроника, где устройства, основанные на рассматриваемом способе, играют роль теплового насоса, обеспечивающего стабилизацию температуры на уровне среды. Известен способ получения отрицательных температур в замкнутом объеме путем воздействия магнитного поля от вращающегося постоянного магнита на ферромагнитный порошок или пульпу в замкнутом спиральном трубопроводе 8, 9. В зоне сильного магнитного поля ферромагнетик сильно намагничивается и нагревается. В зоне слабого магнитного поля на трубопроводе последовательно смонтированы теплообменник и охладитель. В теплообменнике ферромагнетик размагничивается и охлаждается, затем поступает в охладитель (рабочую камеру). Способ реализуется в рефрижераторах разного базирования. Известен способ (и устройства) для охлаждения рабочего тела, заключающийся в том,что на хладагент, находящийся в двухфазном состоянии, воздействуют ионизирующим полем коронного разряда, что приводит к понижению температуры 10, 11. Способ близок заявляемому по сущности холодильного эффекта, но механизм хладогенерации в цитированных источниках объясняется несколько иначе, чем в заявляемом способе. В насадках, расположенных под углом от 0 до 90 к оси рабочей камеры (насадки могут располагаться поясами по несколько штук в поясе), вмонтированы игольчатые электроды, на которые подается высокое напряжение. Их назначение - ионизация хладагента. На входе в рабочую камеру по периметру располагаются так называемые вытягивающие электроды. Их назначение - транспортировка ионизированного газа через рабочую камеру, которая выполнена из изоляционного материала. На выходе из камеры располагается заземленный коллекторный электрод, назначение которого заключается в снятии заряда с хладагента. Возникающий электрический ток утилизируется на активном сопротивлении, включенном между землей и коллекторным электродом. Как следует из 11, охлаждение хладагента происходит в результате присоединения к нему электрических зарядов и объемном его расширении при выходе из насадок в рабочую камеру. Состав хладагента, ионизирующее напряжение и степень охлаждения не указаны. С учетом изложенного выше, рассмотренный способ охлаждения рабочего тела совпадает с заявляемым лишь частично, по источнику ионизирующего излучения, и не может быть признан в качестве полноценного прототипа. В заявляемом способе получение низких температур связывается с возбуждениематомизацией-ионизацией атмосферного газа ионизирующим излучением любой природы. Однако, исходя из соображений безопасности, наиболее приемлемыми считаются жесткий ультрафиолет и коронный разряд. По совокупности существенных признаков и холодпроизводящих процессов заявляемый способ адекватен криогенным процессам в верхней тропосфере, на горных вершинах,в Гренландии и Антарктиде 12. Сущность заявляемого способа заключается в следующем. При воздействии на атмосферный газ ионизирующего излучения происходит возбуждение-атомизация-ионизация 2 8055 1 2006.04.30 молекул кислорода и азота. Процесс этот эндотермический, то есть протекает с поглощением энергии, что приводит к сильному охлаждению атмосферного газа. Молекулы азота значительно прочнее молекул кислорода. Для атомизации 1 г/моля азота требуется 226 кКал энергии, а на то же количество кислорода - на порядок меньше. Для атомизации азота нужны сильные ионизирующие источники галактические и солнечные космические лучи, гамма- и рентгеновское излучения. Атомизация кислорода происходит при воздействии на него жесткого ультрафиолета с длинами волн до 290 нм, искровых и коронных электрических разрядов. Холодпроизводящая способность атмосферного электричества практически не изучена, поэтому понижение температуры в верхней тропосфере над экватором до минус 80 допустимо связать с возбуждением-атомизацией-ионизацией кислорода жестким ультрафиолетом. Барический градиент в невозмущенной атмосфере составляет 1 мм рт.ст. на 12 м высоты. На высоте 5,5 км над уровнем моря давление составляет порядка 300 мм рт.ст., а температура на средних широтах минус 20 . В верхней стратосфере за счет возбуждения-атомизации-ионизации азота более жесткими ионизирующими излучениями температура атмосферного газа понижается до минус 130 . Для достижения приведенных результатов нужны три основных условия достаточный уровень ионизирующего поля, пониженное атмосферное давление, удаление продуктов атомизации-ионизации из реакционной зоны. Плотность ионизирующего потока на одной и той же высоте от уровенной поверхности зависит от географической широты, а в конечном итоге - от длины пути, пройденного солнечным лучом в атмосфере. Удаление продуктов фотофизических реакций - нейтральных атомов, атомных и молекулярных ионов - из реакционной зоны происходит двумя путями нейтральные атомы, будучи вдвое легче молекул, поднимаются вверх, атомные и молекулярные ионы уносятся магнитными силовыми линиями в полярные области, где рекомбинируют с выделением энергии. Слабое проявление холодильного эффекта солнечной радиации на уровне моря на средних широтах объясняется низкой плотностью ионизирующего потока и высокой плотностью атмосферного газа. Однако он заметно проявляется в экваториальном поясе, где солнечные лучи субнормальны к поверхности. Здесь средние годовые температуры на 15 градусов ниже расчетных и находятся в интервале 24-26 . Снижение холодильного эффекта при повышении давления обусловлено производством теплоты за счет соударения молекул атмосферного газа и превалированием процесса рекомбинации. Наличие термозоны между двумя криозонами автор связывает с рекомбинацией атомарного кислорода (оксона) в молекулы в темное время суток, а термозону над верхней криозоной - с рекомбинацией атомов азота в молекулы и образованием окислов азота. Для достижения технического результата заявляемым способом в изолированном объеме из диэлектрического материала, заполненном природным или обогащенным кислородом атмосферным газом, понижают давление до 300 мм рт.ст. и/или ниже и воздействуют на газ ионизирующим излучением. В качестве последнего можно использовать коронный разряд или жесткий ультрафиолет с длинами волн до 290 нм. Оптимальные длины волн УФ можно установить экспериментально или по результатам спектрометрических измерений солнечной радиации в интервале 17-19 км над экватором. Именно в этом интервале между широтами 10 фиксируют наиболее низкую температуру (-80 С). Реакционная зона должна находиться в нижней части емкости, чем будет обеспечиваться подъем атомарного кислорода. В верхней части замкнутого объема следует поместить теплообменник, представляющий собой металлическую пластину или решетку. Образовавшиеся в результате рекомбинации нейтральные молекулы будут опускаться вниз,в реакционную зону, и процесс станет циклическим. Целью изобретения является пополнение существующего перечня способов получения отрицательных температур, что, в свою очередь, позволит создавать простые, эконо 3 8055 1 2006.04.30 мичные и экологически чистые холодильные устройства с использованием в качестве хладона природного или обогащенного кислородом атмосферного газа. В качестве ионизирующих источников могут быть использованы не только технические средства, но и солнечная радиация, например, на низких широтах и обитаемых плоскогорьях, хорошо обеспеченных ультрафиолетом. Основной технический результат заключается в использовании в качестве рабочего тела экологически и технологически безвредного атмосферного газа, не требующего финансовых затрат на его получение. Дополнительный технический результат заключается в возможности использования антибактерицидных свойств ионизирующего излучения, как дополнительного консерванта хранимой продукции. На фиг. 1 показаны общий вид установки для верификации холодильного эффекта по заявляемому способу (а) и температурные графики при разных режимах (б). Основные элементы установки 1 - стеклянный баллон емкостью 10 л 2 - источник ультрафиолета 3 - ртутный термометр 4 - трубка для откачки воздуха 5 - теневое пятно от держателя лампы 6-9 - температурные графики (б). Фиг. 2 иллюстрирует возможный вариант использования заявляемого способа в малогабаритной холодильной камере. Дополнительные элементы 10 - кварцевое стекло, прозрачное для УФ 11 - рекомбинатор (теплообменник) 12 - сепаратор, задерживающий ионы и обеспечивающий циркуляцию газа по часовой стрелке. На фиг. 3 изображен пляжный охладитель для широт, хорошо обеспеченных УФ, работающий по принципу Солнце против Солнца. Дополнительные элементы 13 - крышка с кварцевым стеклом (10) 14 - уплотнительные прокладки 15 - вакуумный насос. Пример осуществления способа (эксперимент). В стеклянном баллоне (1) емкостью 10 л (фиг. 1 а) помещались дуговая ртутно-кварцевая лампа ДРТ-240 (2), ртутный термометр (3), через пробку пропускалась трубка для откачки воздуха (4). Рабочий спектр УФ лучей подбирался подачей на зажимы лампы напряжения, лишь немногим превышающего порог зажигания лампы, так как при номинальном напряжении лампа практически не излучала требуемого спектра УФ. Результаты снимались по двум вариантам 1) источник УФ включался после достижения максимально возможного для водоструйного насоса разрежения 2) включался источник УФ, а спустя 8-10 минут - вакуумный водоструйный насос (моменты включения показаны стрелками). Результаты наблюдений изображены на фиг. 1 б в виде графиков 6-9. При атмосферном давлении температура внутри баллона поднималась до 55 С, после чего оставалась на одном уровне (график 6). При снятии показаний по первому варианту температура поднялась до 35, а затем снизилась на 12 (график 7). Сходная ситуация имела место при снятии показаний по второму варианту (графики 8-9). По достижении максимальных понижений, температуры оставались постоянными (на фиг. 1 б не показано). Для дальнейшего их понижения необходимо было обеспечить рекомбинацию атомов и ионов в нейтральные молекулы с отводом выделяющейся при этом теплоты за пределы фотореактора. Серьезным недостатком эксперимента было то, что в качестве источника УФ применялась дуговая лампа мощностью 240 , которая размещалась внутри охлаждаемого объема. Иной вариант исключался, поскольку простое стекло не пропускает жесткий ультрафиолет. Температура корпуса лампы была столь высокой, что колечко из тонкой алюминиевой полоски за время опыта расплавилось, тем не менее температура понижалась. Более подходящим источником УФ была бы бактерицидная лампа ДБ-30, но ее нельзя было разместить в имевшейся стеклянной посуде, а металлические емкости для этих целей не подходят. В процессе проведения эксперимента было обращено внимание на такой факт. Теневое пятно (5) от держателя лампы было на 9 теплее освещенных стенок сосуда. Предполагается, что это было связано с рекомбинацией атомов и ионов в нейтральные молекулы,4 8055 1 2006.04.30 то есть теневое пятно являлось своеобразным теплообменником. Следовательно, для достижения отрицательных температур в замкнутом объеме процесс должен быть многоцикличным, для чего в простейшем случае достаточно затенить верхнюю часть фотореактора и обеспечить отвод от нее тепла (верхнюю - на том основании, что атомы и атомные ионы вдвое легче молекул). Превратившись в молекулы, они опускаются в нижнюю часть камеры, и процесс становится непрерывным. Примеры использования заявляемого способа. 1. Холодильная камера с гравитационной циркуляцией хладона (фиг. 2). В камере (1) находится обычный или обогащенный кислородом атмосферный газ при пониженном давлении. Под нижней частью камеры помещается источник жесткого УФ с длинами волн до 290 нм (2). Через кварцевое стекло (10) УФ лучи проникают в камеру (1) и производят возбуждение-атомизацию-ионизацию кислорода. Нейтральные атомы и атомные ионы,будучи вдвое легче молекулярного кислорода, поднимаются в направлении, указанном стрелками. На рекомбинаторе-теплообменнике (11), представляющем собой пластину или решетчатую конструкцию из легкого металла, происходит рекомбинация атомов и атомных ионов в нейтральные молекулы с выделением теплоты, рассеиваемой в окружающее пространство. Для лучшего отвода теплоты теплообменник можно сделать трубчатым, заполненным водой, которую можно использовать для хозяйственных нужд. Сепараторы(12) служат для разделения ионов и нейтральных молекул и представляют собой сетку,имеющую заряд того же знака, что и ионы. Она выполняет ту же роль, что и управляющая сетка в электронной лампе. Никакого дополнительного устройства для создания заряда на сепараторе не требуется, он накапливается в процессе работы установки. 2. Пляжный охладитель, работающий от УФ спектра Солнца (фиг. 3). Состоит из изолированного объема (1), крышки (13) с встроенным кварцевым стеклом (10), уплотнителей (14), теплообменников (11), ручного вакуумного насоса (15). Область применения экваториальный и тропические климатические пояса. В отличие от описанного выше примера, здесь использован принцип Солнце против Солнца. Источником ионизирующего излучения являются солнечные лучи, проникающие в холодильную камеру через кварцевое стекло, и здесь же протекают фотофизические реакции. Оптимальное разрежение в рабочей камере достигается с помощью ручного вакуумного насоса. 3. Кондиционер, также работающий по принципу Солнце против Солнца. Область применения та же, что и для предыдущей установки, конструктивно они тоже очень схожи. Одна из стенок прямоугольной трубы из токонепроводящего материала частично или полностью закрыта кварцевым стеклом, пропускающим УФ лучи от Солнца. На одном конце трубы располагается дросселируемое впускное отверстие, на другом - всасывающий вентилятор, имеющий производительность несколько большую количества воздуха,способного пройти через впускное отверстие, чем достигается разрежение в фотореакционной зоне. 4. Базовые и расходные хранилища сельскохозяйственной продукции. В зависимости от широты и высоты местности они могут работать как по принципу Солнце против Солнца (пример 3), так и с использованием технических источников УФ и других ионизирующих источников (в частности коронного разряда). В обоих случаях помещения должны быть герметизированы и оборудованы вытяжными вентиляторами для понижения атмосферного давления. При использовании УФ части спектра солнечных лучей хранилище целесообразно делать полукруглым, обращенным полукружьем на юг и закрытым кварцевым стеклом или иным материалом, способным пропускать УФ. При недостаточной обеспеченности местности природным УФ можно дополнительно использовать технические источники ионизирующих излучений. В любом случае консервация хранимой продукции будет обеспечиваться за счет пониженной температуры и бактерицидных свойств ионизирующих излучений. Возможны другие конструктивные решения использования заявляемого способа получения отрицательных или близких к нулю температур. 5 8055 1 2006.04.30 Источники информации 1. А.с.1688077, МПК 25 В 23/00, 15/10, 1991. 2. А.с.1267129, МПК 25 В 21/00, 1986. 3. Зеликовский И.Х., Каплан Л.Г. Малые холодильные машины и установки Справочник. - М. Агропромиздат, 1989. - С. 672. 4. А.с.1409826, МПК 25 В 21/02, 1988. 5. А.с.1712745, МПК 25 В 21/02, 1991. 6. А.с.1677459, МПК 25 В 21/00, 1991. 7. Патент США 4586950, МПК 25 В 21/02, 1986. 8. А.с.1673803, МПК 25 В 21/00, 1991. 9. А.с.1142710, МПК 25 В 21/00, 1985. 10. А.с.932150, МПК 25 В 21/00, 1980. 11. А.с.1714307, МПК 25 В 21/00, 1992. 12. Ковдерко В.Э. О природе горных оледенений // Докл. АН Беларуси. - 2002. - Т. 46.1. Фиг. 3 Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 6

МПК / Метки

МПК: F24J 2/50, F25B 21/00

Метки: объемах, способ, замкнутых, отрицательных, получения, температур

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/6-8055-sposob-polucheniya-otricatelnyh-temperatur-v-zamknutyh-obemah.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ получения отрицательных температур в замкнутых объемах</a>

Предыдущий патент: Аппарат для газовой обработки продуктов

Следующий патент: Соли фармацевтически активных пептидов с задержанным выходом и их получение

Случайный патент: Горелка для газопламенной обработки