Способ хирургического лечения нарушения ликвороциркуляции при аномалии Арнольда-Киари

Номер патента: 16235

Опубликовано: 30.08.2012

Авторы: ДУЛУБ Олег Иванович, Белецкий Александр Валентинович, Корчевский Сергей Александрович, Бабкин Андрей Владимирович

Текст

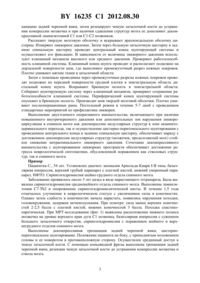

(51) МПК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ЛИКВОРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ АНОМАЛИИ АРНОЛЬДА-КИАРИ(71) Заявитель Государственное учреждение Республиканский научнопрактический центр травматологии и ортопедии(72) Авторы Белецкий Александр Валентинович Дулуб Олег Иванович Корчевский Сергей Александрович Бабкин Андрей Владимирович(73) Патентообладатель Государственное учреждение Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии(57) Способ хирургического лечения нарушения ликвороциркуляции при аномалии Арнольда-Киари, при котором через срединный доступ к чешуе затылочной кости осуществляют трепанацию задней черепной ямки, резецируют чешую затылочной кости, проводят ламинэктомию 1 или 1-2 позвонков, рассекают твердую мозговую оболочку, вскрывают арахноидальную оболочку цистерны и выполняют цистерно-перитонеальное шунтирование клапанной шунтирующей системой, причем центральный конец шунтирующей системы устанавливают в заднюю спинальную цистерну. Изобретение относится к медицине, а именно к нейрохирургии, и может быть использовано в лечении врожденных аномалий кранио-вертебрального перехода. Известен способ лечения нарушений ликвороциркуляции при аномалии АрнольдаКиари, осложнившейся развитием сирингогидромиелии, включающий выполнение декомпрессии задней черепной ямки, дополняемой шунтирующей операцией на головном мозге, путем субокципитальной краниэктомии и верхнешейной ламинэктомии (1-2),вентрикулостомии или шунтированияжелудочка мозга в шейное субарахноидальное пространство 1. Однако данная методика сопровождается значительной частотой рецидивов нарушения ликвороциркуляции и достаточно редким улучшением неврологического статуса(12 ), вентрикулостомия и шунтирование желудочка мозга весьма травматичны. Нередкое сочетание данной аномалии с другими пороками развития задней черепной ямки (платибазия, врожденное сужение большого затылочного отверстия с избыточностью пролиферативных процессов в эпендиме и арахноидальных структурах) запускает механизмы недостаточной резорбции ликвора. Это обусловливает неэффективность операций вентрикулостомии или шунтирования в шейное субарахноидальное пространство с целью 16235 1 2012.08.30 снижения ликворного давления и, как следствие, приводит к отрицательному клиническому результату. Первично наблюдающаяся положительная динамика в исчезновении надсегментарной неврологической симптоматики сменяется возвратом к дооперационному уровню неврологического дефицита, а затем и его прогрессирующему нарастанию. Дополнительным фактором, усугубляющим механизмы нарушения резорбции ликвора,является сама декомпрессия задней черепной ямки, изменяющая анатомические взаимоотношения структур мозга в условиях врожденной патологии данной области. Особенности нарушения ликвороциркуляции при данной аномалии, таким образом, обусловливают необходимость дополнения декомпрессии задней черепной ямки шунтированием ликворных пространств. Задача предлагаемого изобретения заключается в устранении патологического характера ликвороциркуляции, создании условий для регресса неврологических расстройств,снижении травматичности оперативного вмешательства. Поставленная задача решается с помощью предлагаемого способа лечения нарушений ликвороциркуляции при аномалии Арнольда-Киари, включающего выполнение декомпрессии задней черепной ямки, дополняемой шунтирующей операцией на головном мозге с использованием клапанной системы, при этом центральный конец шунта располагают максимально близко к центральному спинальному каналу, и при наличии повышенного ликворного давления или дополнительных зон нарушения ликвороциркуляции в спинном мозге декомпрессивное вмешательство дополняют выполнением цистерно-перитонеального шунтирования с установкой центрального конца шунта в заднюю спинальную цистерну. Особенности нарушения ликвороциркуляции при данной аномалии, таким образом, по сравнению с аналогами, обусловливают необходимость дополнения декомпрессии задней черепной ямки шунтированием ликворных пространств с использованием высокоградиентных систем клапанного сброса ликвора и расположением центрального конца шунта максимально близко к центральному спинномозговому каналу, обеспечивая сохранение дренирующей функции шунтирующей системы в послеоперационном периоде в условиях измененных топографо-анатомических взаимоотношений медуллярных структур и избыточности пролиферативных процессов. Предлагаемый способ лечения нарушений ликвороциркуляции при аномалии Арнольда-Киари, сочетающейся с сирингогидромиелией, позволяет обеспечить за счет создания эффективного градиента ликворного давления разгрузку центрального спинномозгового канала, уменьшить последствия изменения анатомических взаимоотношений в окципитоцервикальном переходе, возникших в результате выполнения декомпрессивного вмешательства, а также исключить влияние избыточных пролиферативных процессов в эпендиме и арахноидальных структурах на послеоперационное нарастающее ухудшение дренирующей функции шунтирующей клапанной системы. Установка периферического конца системы в брюшную полость обеспечивает максимальный всасывающий эффект при отсутствии вакуум-эффекта, сохраняя, таким образом, работоспособность шунтирующей системы на все время ее имплантации. Примеры выполнения способа представлены на фиг. 1-2, где на фиг. 1 - МРТ через 3 года после декомпрессивного вмешательства на шейном отделе позвоночника у пациентки С. на фиг. 2 - МРТ через 6 месяцев после декомпрессии задней черепной ямки и цистерно-перитонеального шунтирования. Способ осуществляют следующим образом. У пациентов с наличием нарушений ликвороциркуляции при аномалии АрнольдаКиари, сочетающейся с сирингогидромиелией, осуществляют срединный доступ к чешуе затылочной кости. Положение пациента на боку, с приподнятым положением головы и ее поворотом в противоположную сторону. С помощью копьевидной фрезы выполняют тре 2 16235 1 2012.08.30 панацию задней черепной ямки, затем резецируют чешую затылочной кости до устранения компрессии мозжечка и при наличии сдавления структур мозга ее дополняют декомпрессивной ламинэктомией 1 или 1-2 позвонков. Рассекают твердую мозговую оболочку и вскрывают арахноидальную оболочку цистерны. Измеряют ликворное давление. Затем через большую затылочную цистерну в заднюю спинальную цистерну проводят центральный конец шунтирующей системы и осуществляют его фиксацию. В зависимости от величины ликворного давления используют клапанный механизм высокого или среднего давления. Проверяют работоспособность клапанной системы. Клапанный конец шунта проводят и располагают подкожно на дорзальной поверхности шеи, где выполняют промежуточный разрез кожных покровов. Плотно ушивают мягкие ткани в затылочной области. Затем с помощью проводника через промежуточные разрезы кожных покровов проводят подкожно по передней поверхности грудной клетки в эпигастральную область дистальный конец шунта. Вскрывают брюшную полость в эпигастральной области. Собирают шунтирующую систему через клапанный механизм, проверяют сохранение работоспособности клапанной системы. Периферический конец шунтирующей системы опускают в брюшную полость. Производят шов твердой мозговой оболочки. Плотно ушивают послеоперационные раны. Постельный режим в течение 5-7 дней с проведением стандартных мероприятий по профилактике ликвореи. Выполнение двухэтапного оперативного вмешательства, включающего при наличии повышенного внутричерепного давления или дополнительных зон нарушения ликвороциркуляции в спинном мозге как декомпрессию медуллярных структур в зоне окципитоцервикального перехода, так и осуществление цистерно-перитонеального шунтирования с проведением центрального конца в заднюю спинальную цистерну, обеспечивает наряду с достижением декомпрессии медуллярных структур (мозжечок, продолговатый мозг) стойкое снижение интраспинального ликворного давления. Сочетание декомпрессивного вмешательства с шунтированием ликворных пространств обеспечивает достижение регресса неврологической сиптоматики, обусловленной поражением как стволовых структур, так и спинного мозга. Пример Пациентка С., 54 лет. Установлен диагноз аномалия Арнольда-Киари - типа, базиллярная импрессия, верхний грубый парапарез с плегией кистей, нижний умеренный парапарез, НФТО. Сирингогидромиелия шейно-грудного отдела спинного мозга. Заболевание проявилось около 3 лет назад в виде нарастающего тетрапареза. Была выявлена сирингогидромиелия среднешейного отдела спинного мозга. Выполнены ламинэктомия 7-2 и опорожнение сирингогидромиелитической кисты. В течение 1,5 года отмечалось улучшение в неврологическом статусе с увеличением силы в конечностях. Однако затем слабость в конечностях начала нарастать, появились нарушения походки,головокружения, задержки мочеиспускания. При осмотре сила мышц верхних конечностей 2-2,5 балла с плегией кистей, нижних конечностей 3 балла. Походка спастикопаретическая. При МРТ-исследовании (фиг. 1) выявлены расположение нижнего полюса мозжечка на уровне верхнего края дуги 1 позвонка, базиллярная импрессия с сужением большого затылочного отверстия, сирингогидромиелия с поражением шейного и верхнегрудного отделов спинного мозга. Выполнены декомпрессивная трепанация задней черепной ямки, цистерноперитонеальное шунтирование. Положение пациента на боку, с приподнятым положением головы и ее поворотом в противоположную сторону. Осуществлен срединный доступ к чешуе затылочной кости. С помощью копьевидной фрезы выполнена трепанация задней черепной ямки, резекция чешуи затылочной кости до устранения компрессии мозжечка и ствола мозга. 16235 1 2012.08.30 Рассечена твердая мозговая оболочка и вскрыта арахноидальная оболочка цистерны. Измерено ликворное давление (240 мм водного столба). Затем через большую затылочную цистерну в заднюю спинальную цистерну проведен центральный конец шунтирующей системы и осуществлена его фиксация к твердой мозговой оболочке лигатурой. Использован клапанный механизм высокого давления. Проверена работоспособность клапанной системы. Клапанный конец шунта проведен и расположен подкожно на дорзальной поверхности шеи, где выполнен промежуточный разрез кожных покровов. Шов твердой мозговой оболочки. Плотно ушиты мягкие ткани в затылочной области. Затем с помощью проводника через промежуточный разрез кожных покровов на шее проведен подкожно по передней поверхности грудной клетки в эпигастральную область каудальный фрагмент шунта. Вскрыта брюшная полость в эпигастральной области. Собрана шунтирующая система через клапанный механизм, проверено сохранение работоспособности клапанной системы. Периферический конец шунтирующей системы опущен в брюшную полость. Плотно ушиты послеоперационные раны. Постельный режим в течение 7 дней с проведением стандартных мероприятий по профилактике ликвореи. Со второго послеоперационного дня - появление полезной двигательной активности в кистях, увеличение объема движений в верхних конечностях и увеличение силы мышц нижних конечностей. К 6 месяцам после операции - стабилизация неврологической картины исчезновение головокружений, восстановление функции мочеиспускания, легкий тетрапарез с грубым парезом кистей, улучшение походки. При МРТ-обследовании(фиг. 2) - дефект чешуи затылочной кости, отсутствие компрессии мозжечка, уменьшение в размерах сирингогидромиелитической полости в шейном отделе спинного мозга. Источники информации 1.,// . . - 1982. - . 57. - о 1. - . 24-31. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 5

МПК / Метки

МПК: A61B 17/00

Метки: аномалии, хирургического, арнольда-киари, способ, нарушения, ликвороциркуляции, лечения

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/5-16235-sposob-hirurgicheskogo-lecheniya-narusheniya-likvorocirkulyacii-pri-anomalii-arnolda-kiari.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ хирургического лечения нарушения ликвороциркуляции при аномалии Арнольда-Киари</a>

Предыдущий патент: Способ лечения перитонеального канцероматоза

Следующий патент: Способ диагностики степени прогрессирования вторичной иммунной недостаточности у больного инфекционным эндокардитом после операции на клапанах сердца

Случайный патент: Радиолокационный измеритель радиальной скорости с неизвестной амплитудой входного сигнала