Способ преобразования низкопотенциальной энергии воздушного потока

Номер патента: 9405

Опубликовано: 30.06.2007

Авторы: Мартынов Владимир Георгиевич, Андрианов Иван Тимофеевич, Филипенко Евгений Семенович, Королев Владислав Михайлович, Чабанов Владислав Алимович, Смарж Иван Ильич, Сидоренко Юрий Петрович, Баженов Андрей Николаевич, Чабанов Алим Иванович, Ерохов Николай Михайлович, Городов Михаил Иванович, Алтухов Борис Иванович, Матасов Рев Александрович, Жигайло Виктор Никифорович, Щукин Георгий Лукич, Воронков Алексей Алексеевич, Сычев Михаил Парфенович

Текст

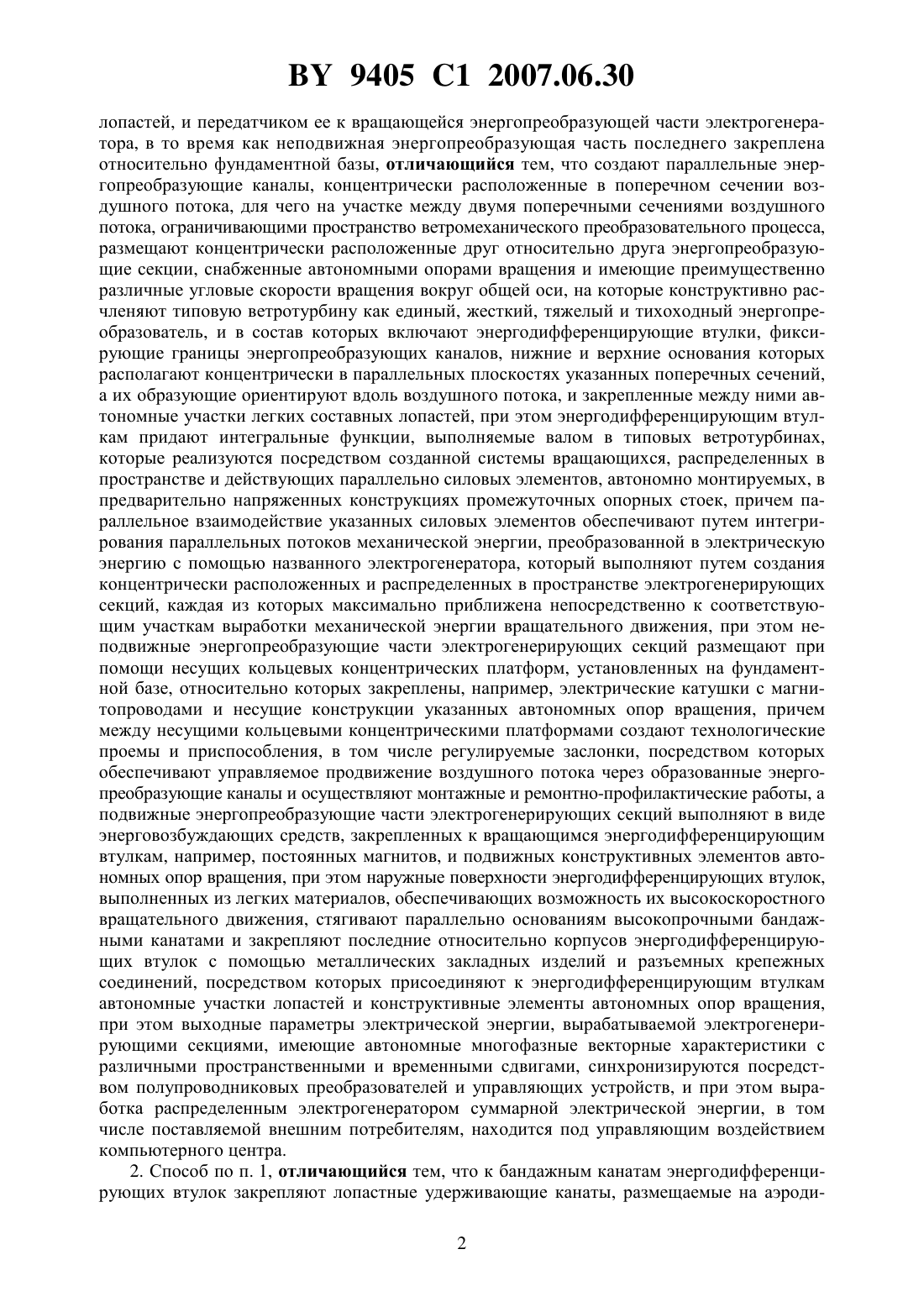

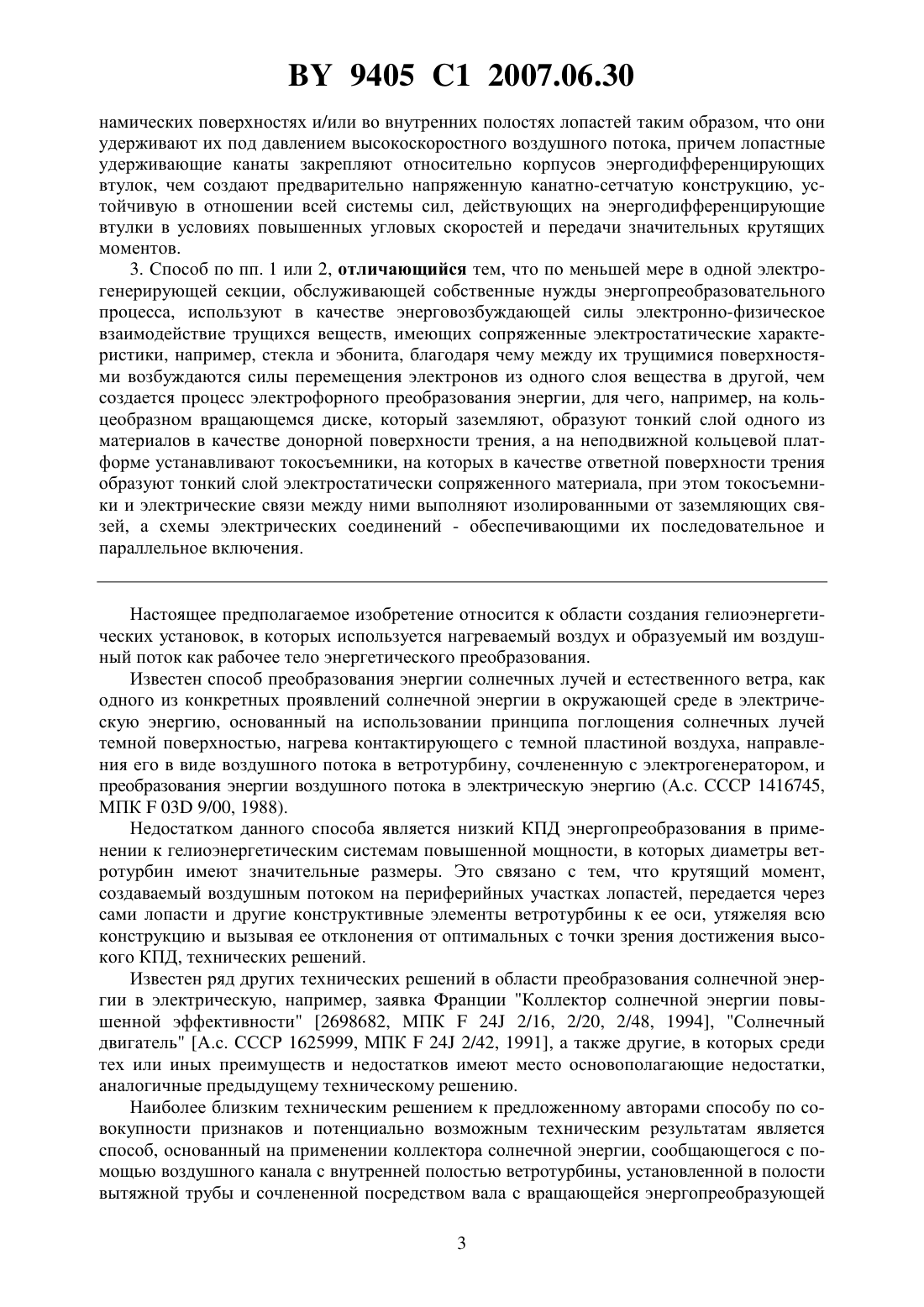

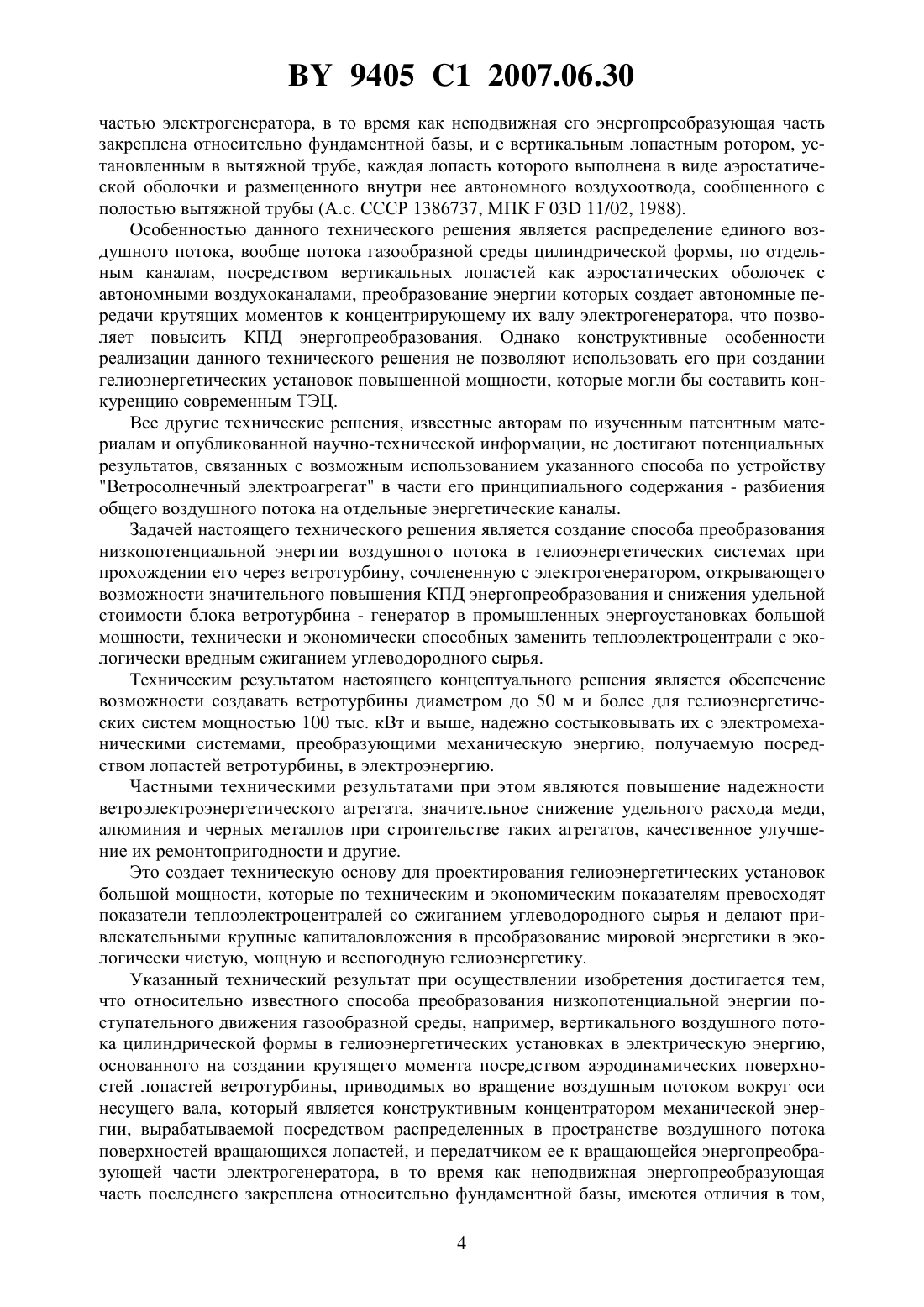

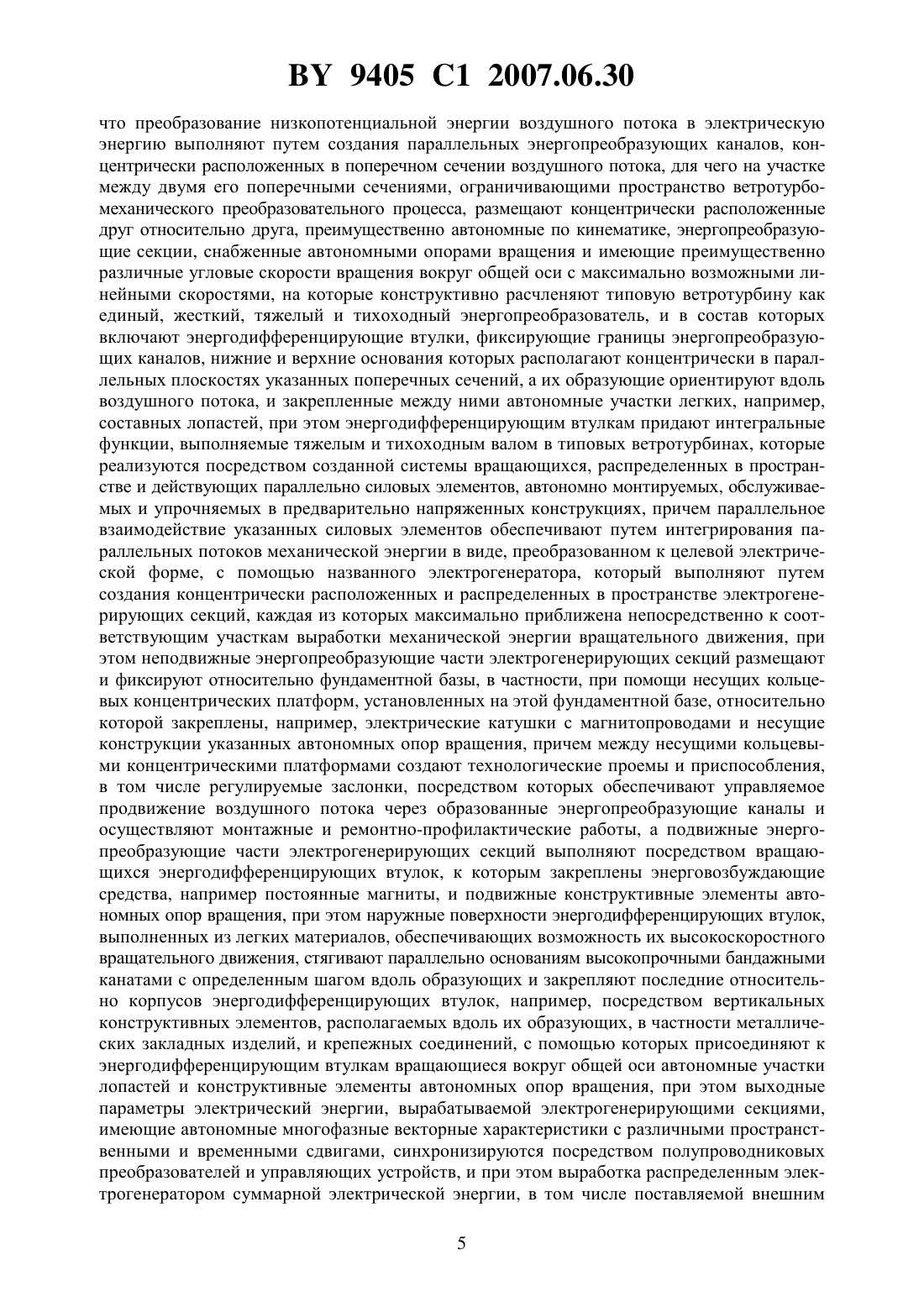

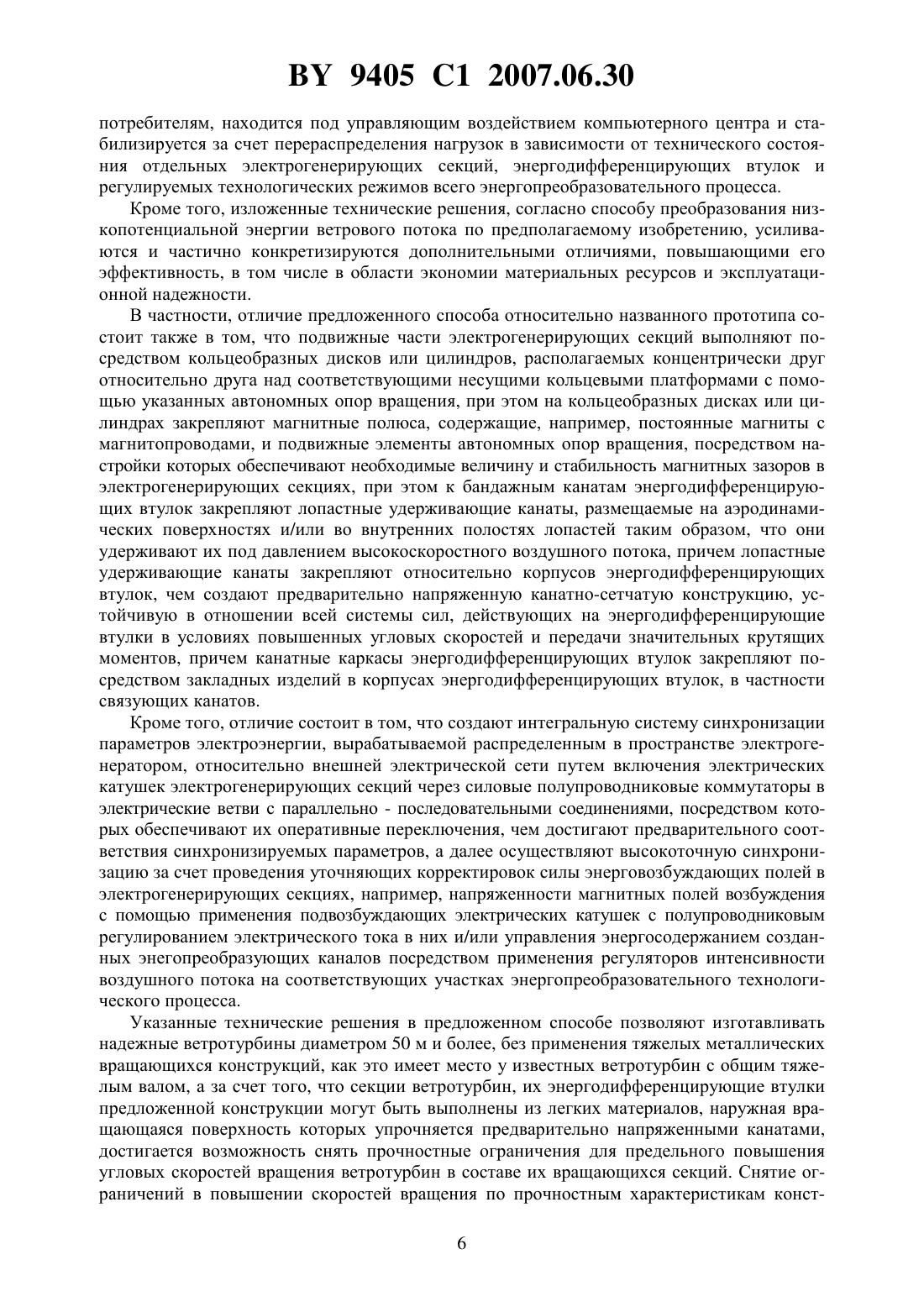

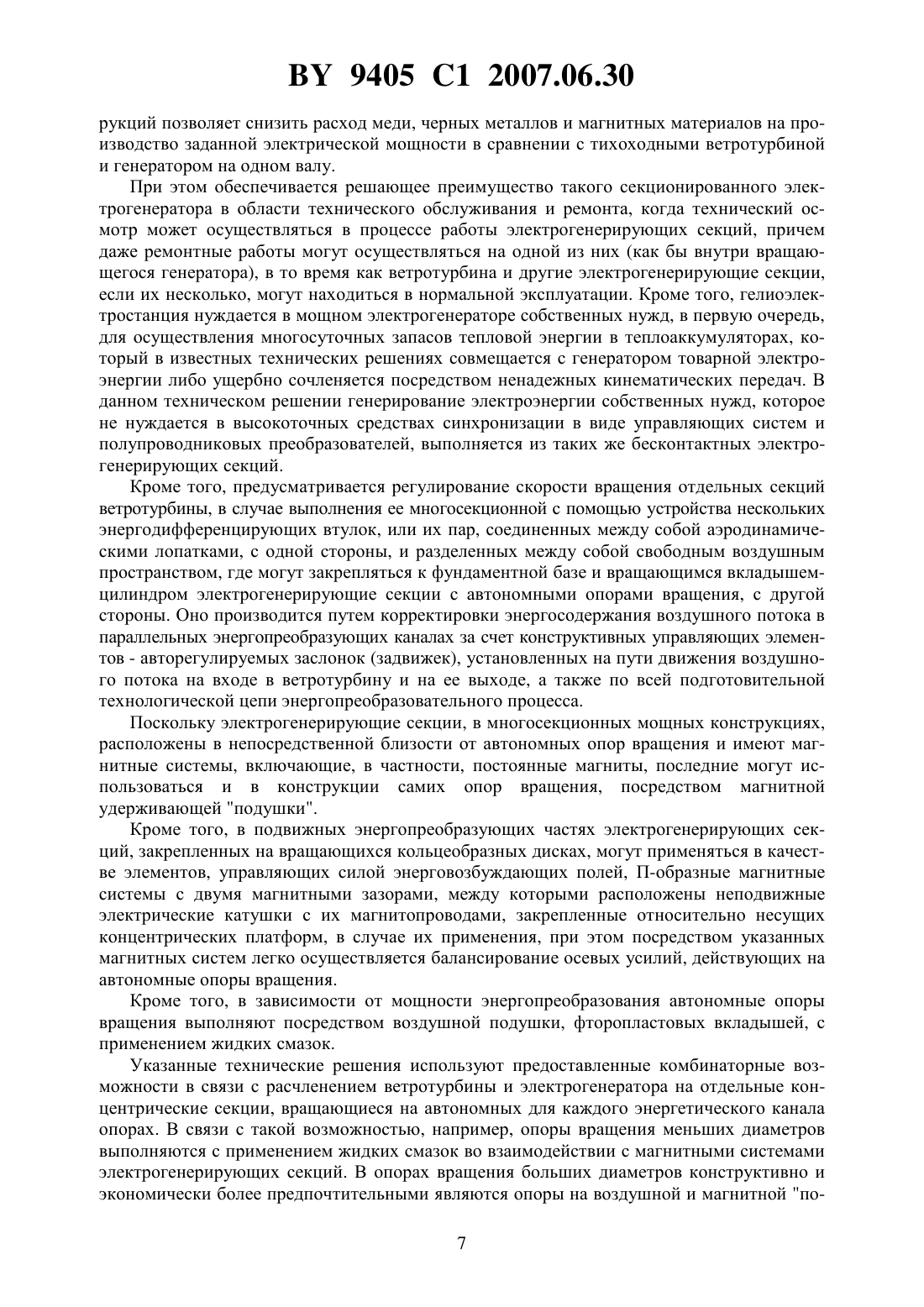

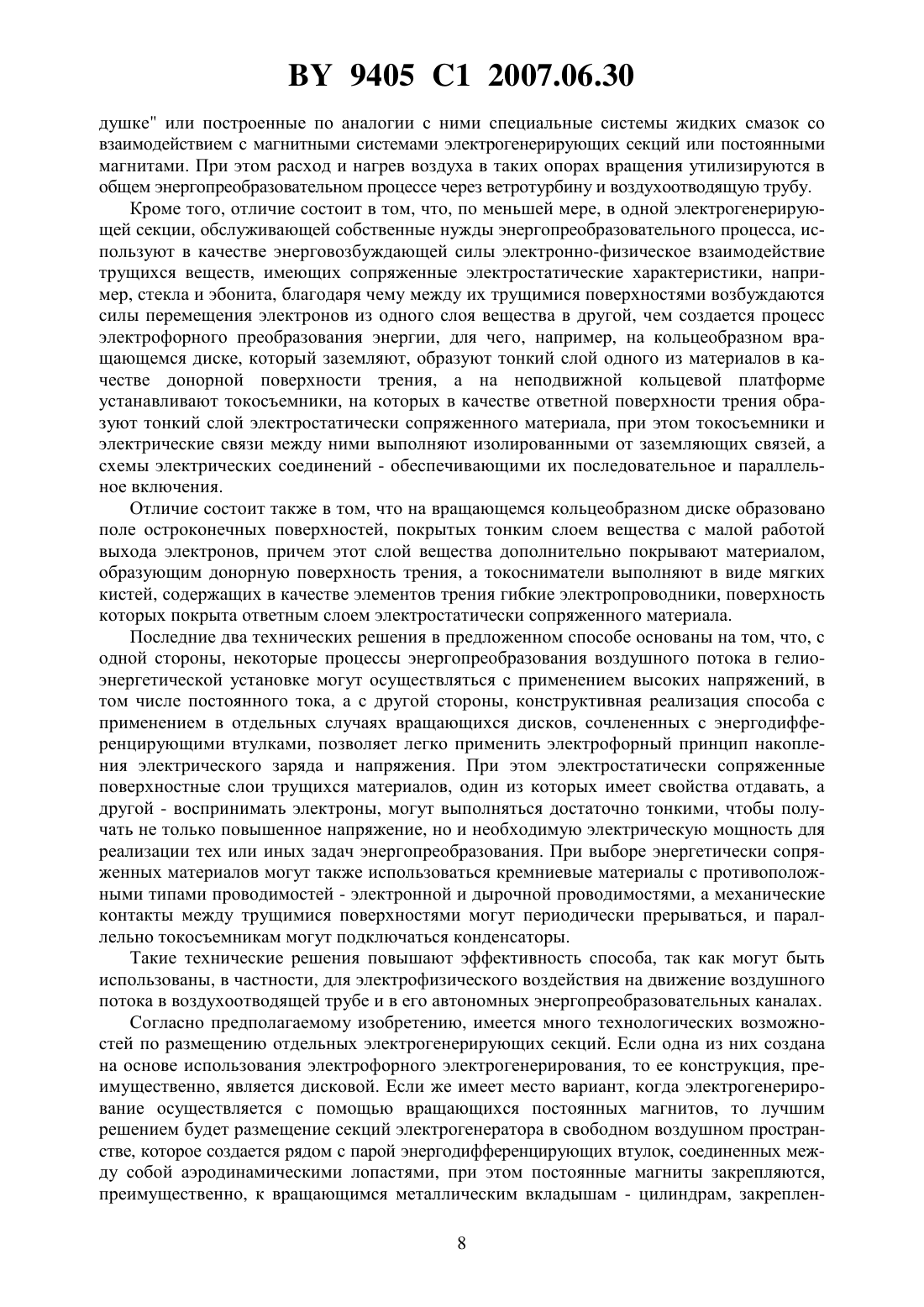

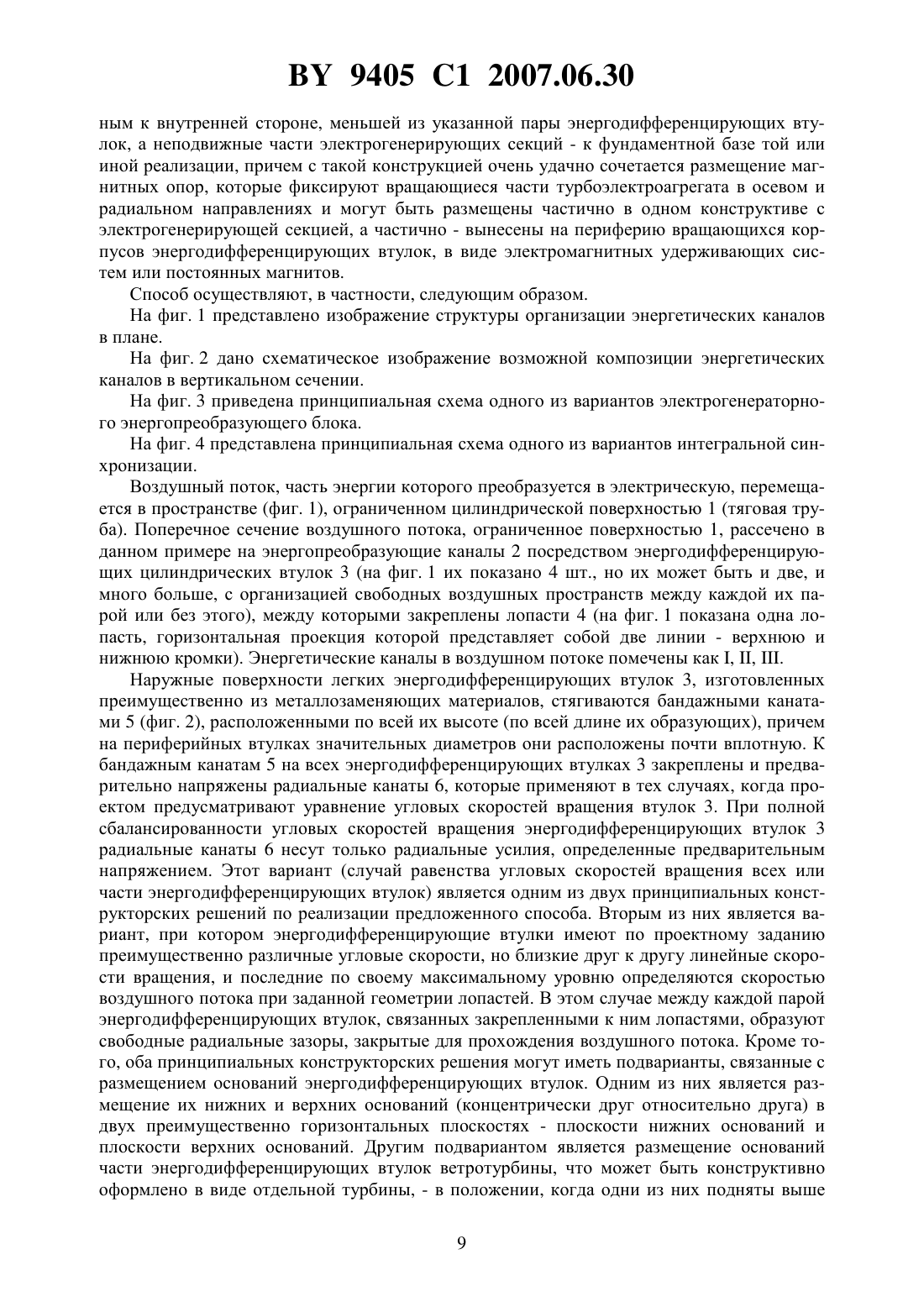

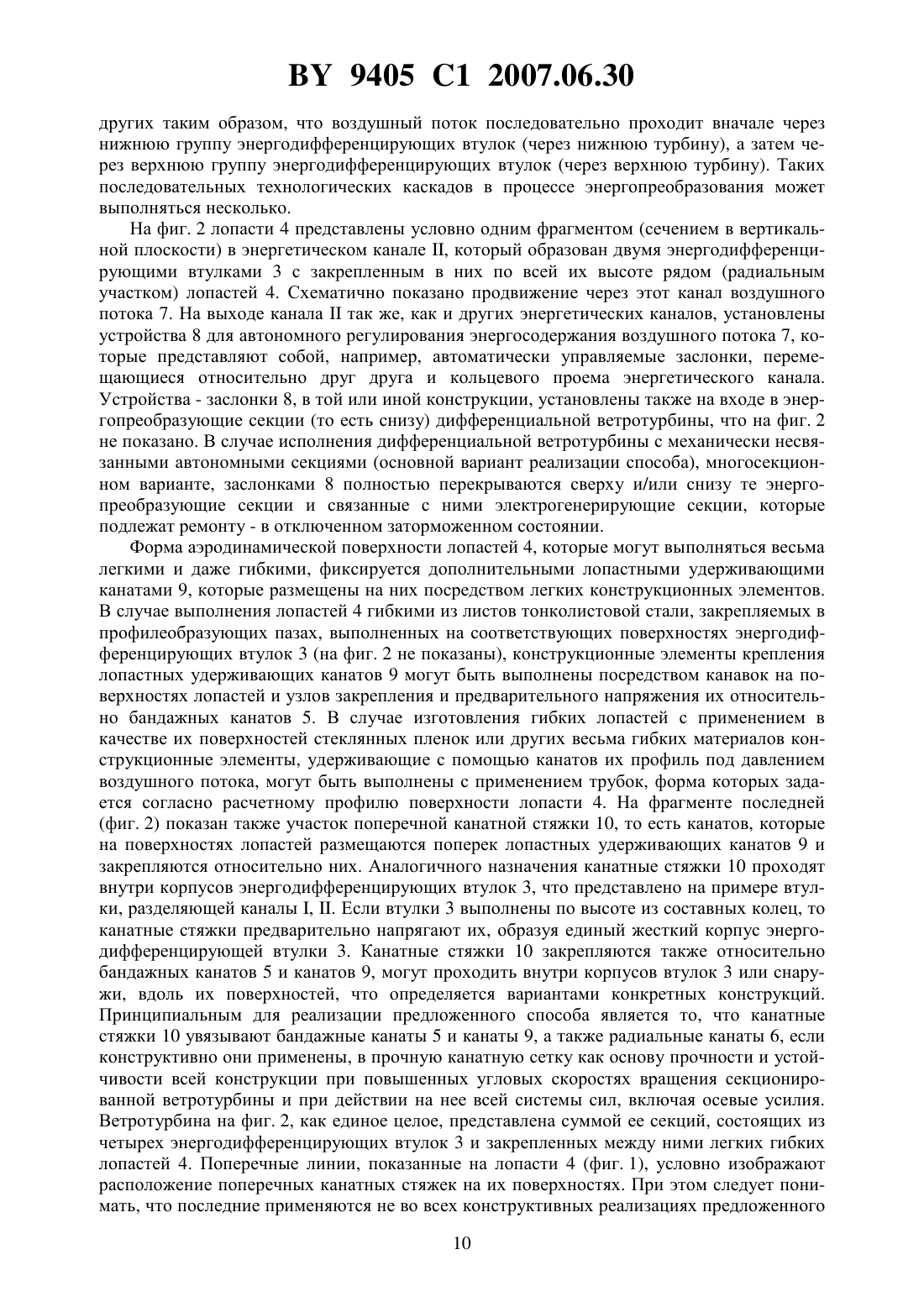

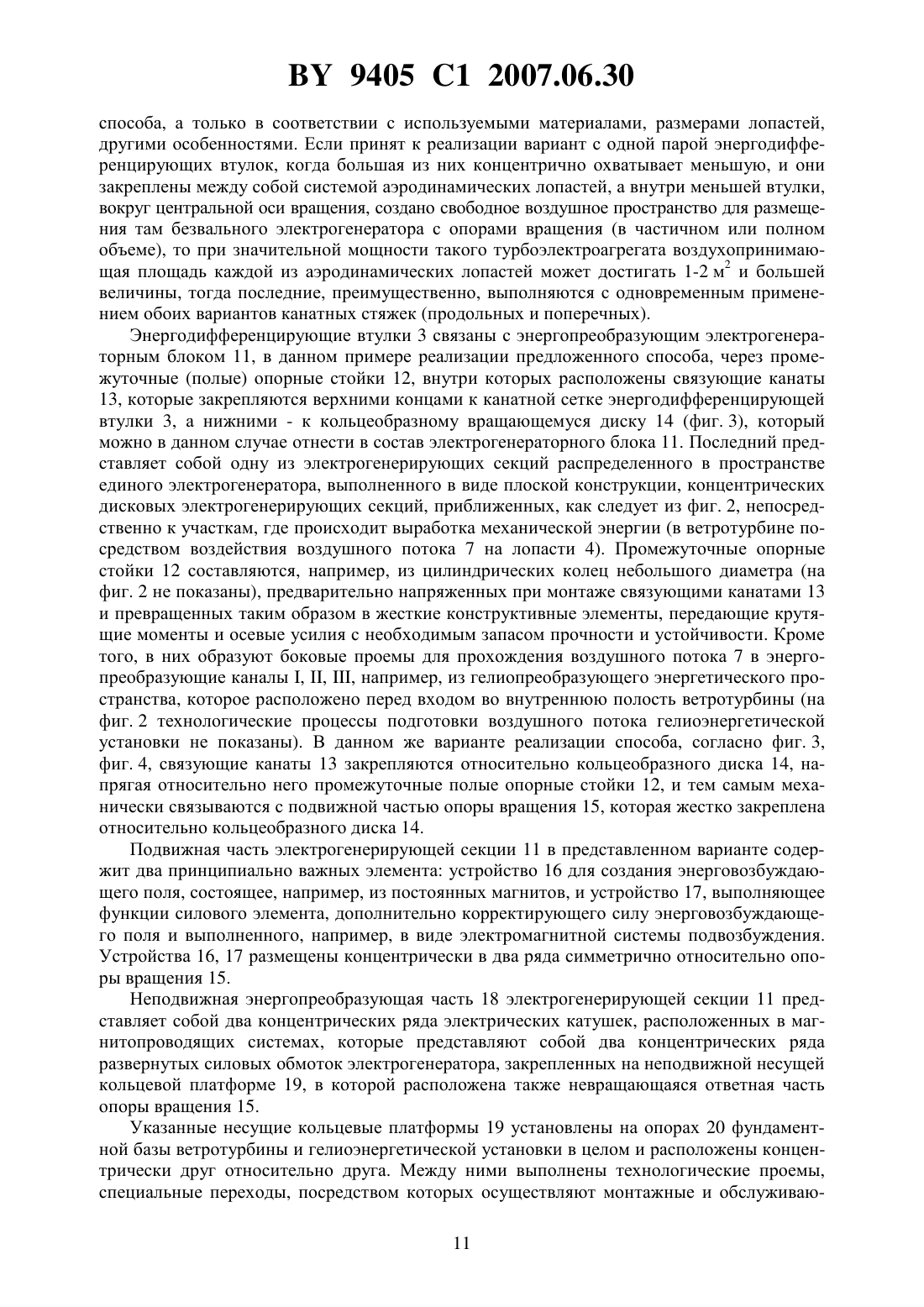

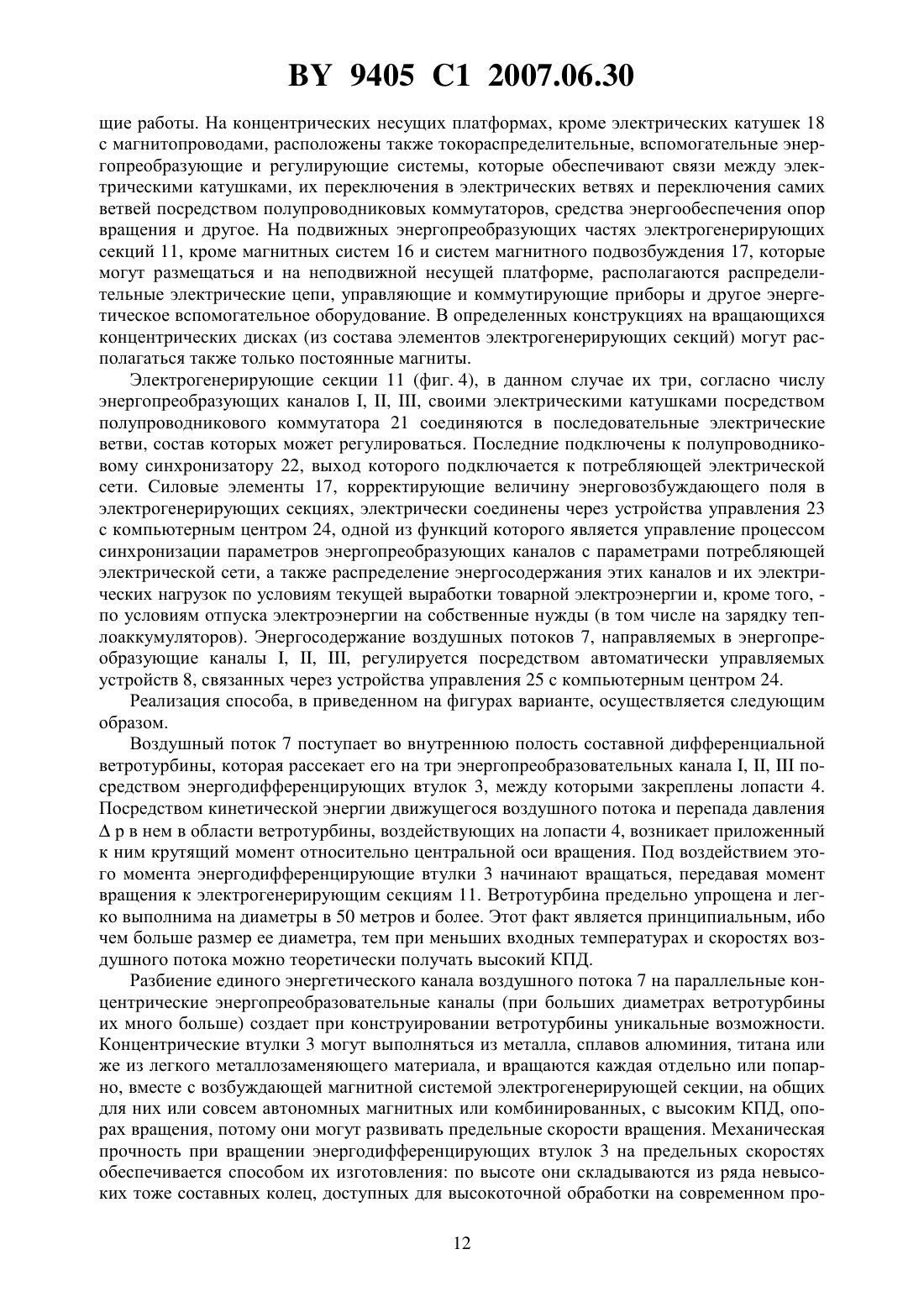

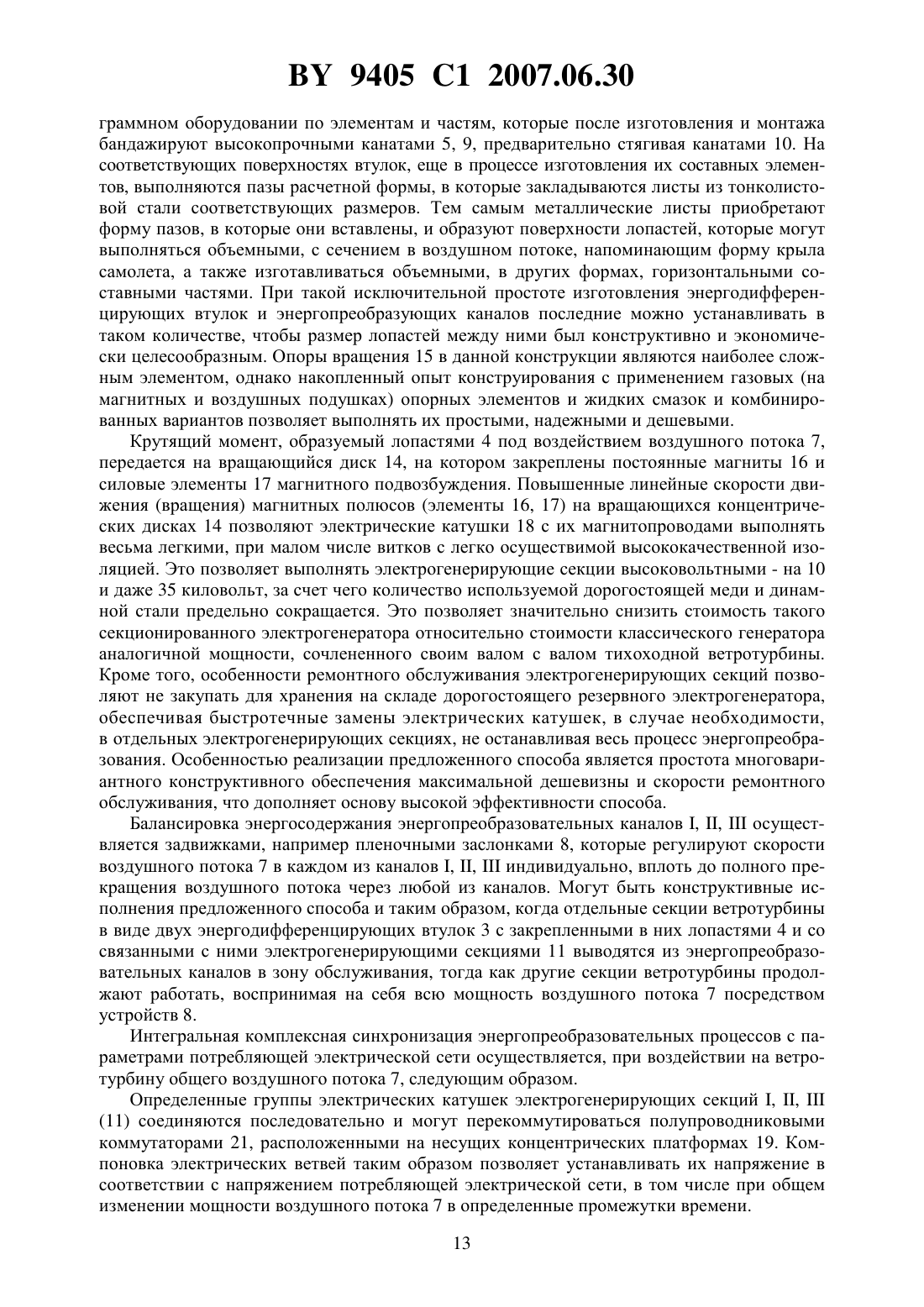

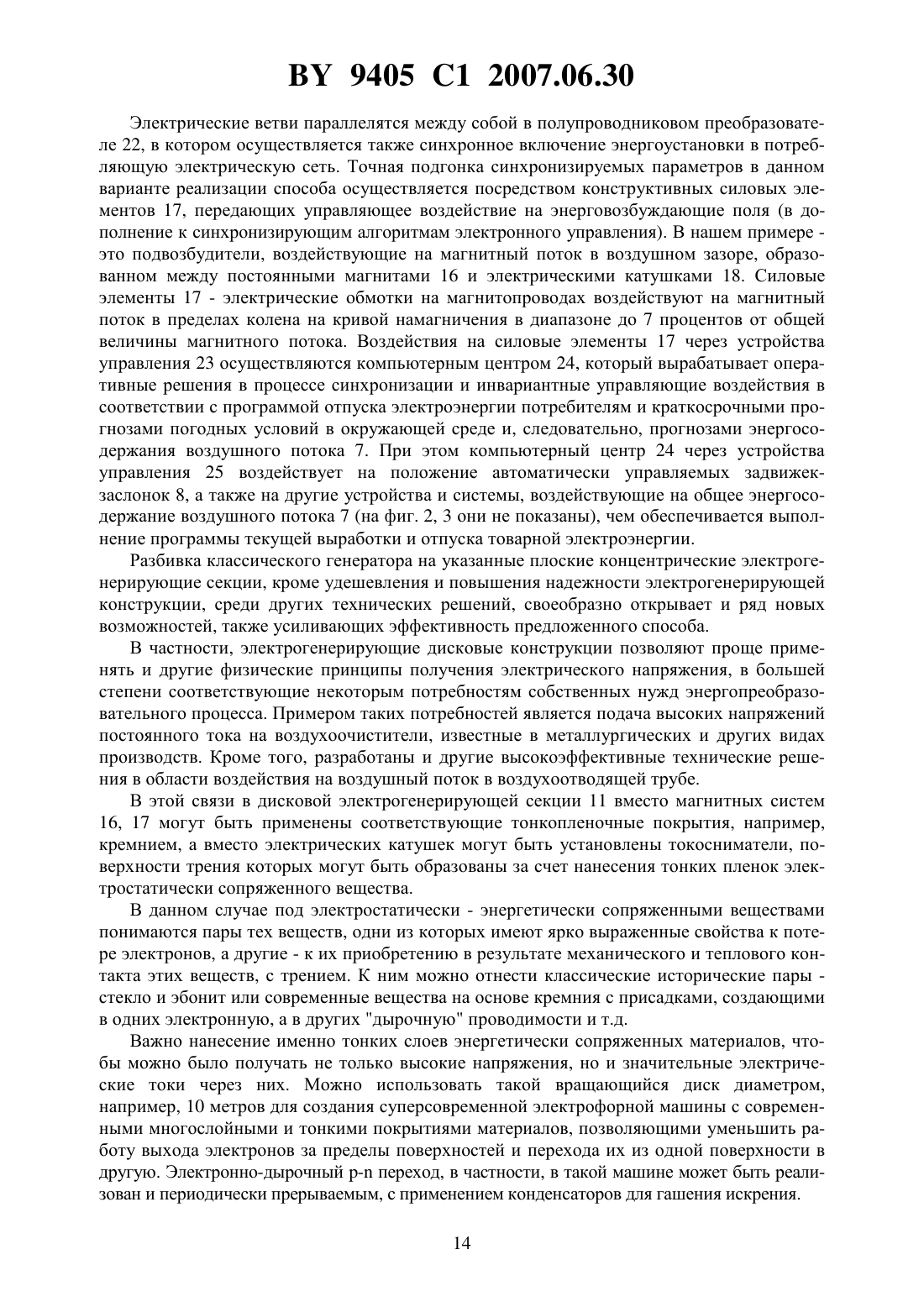

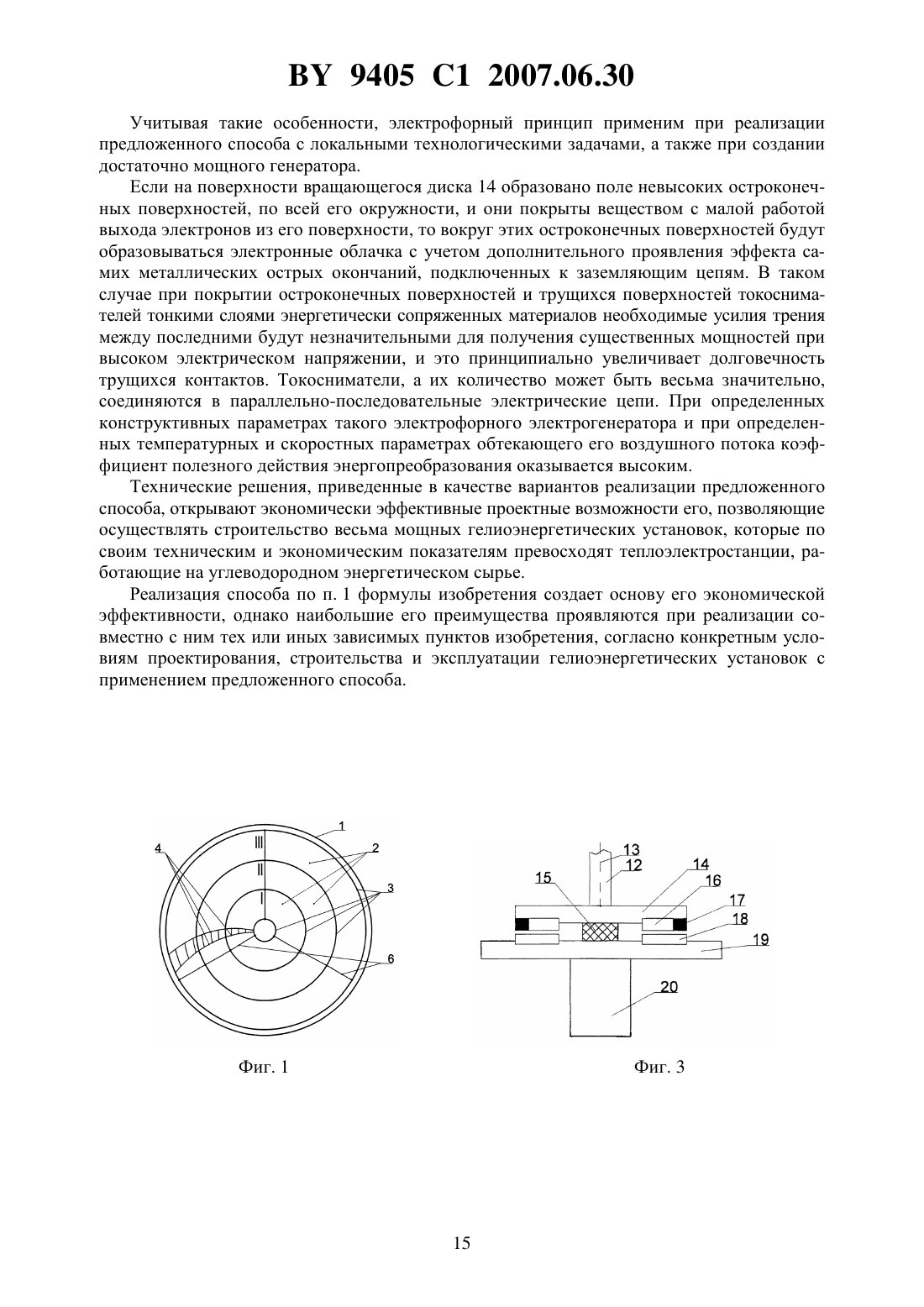

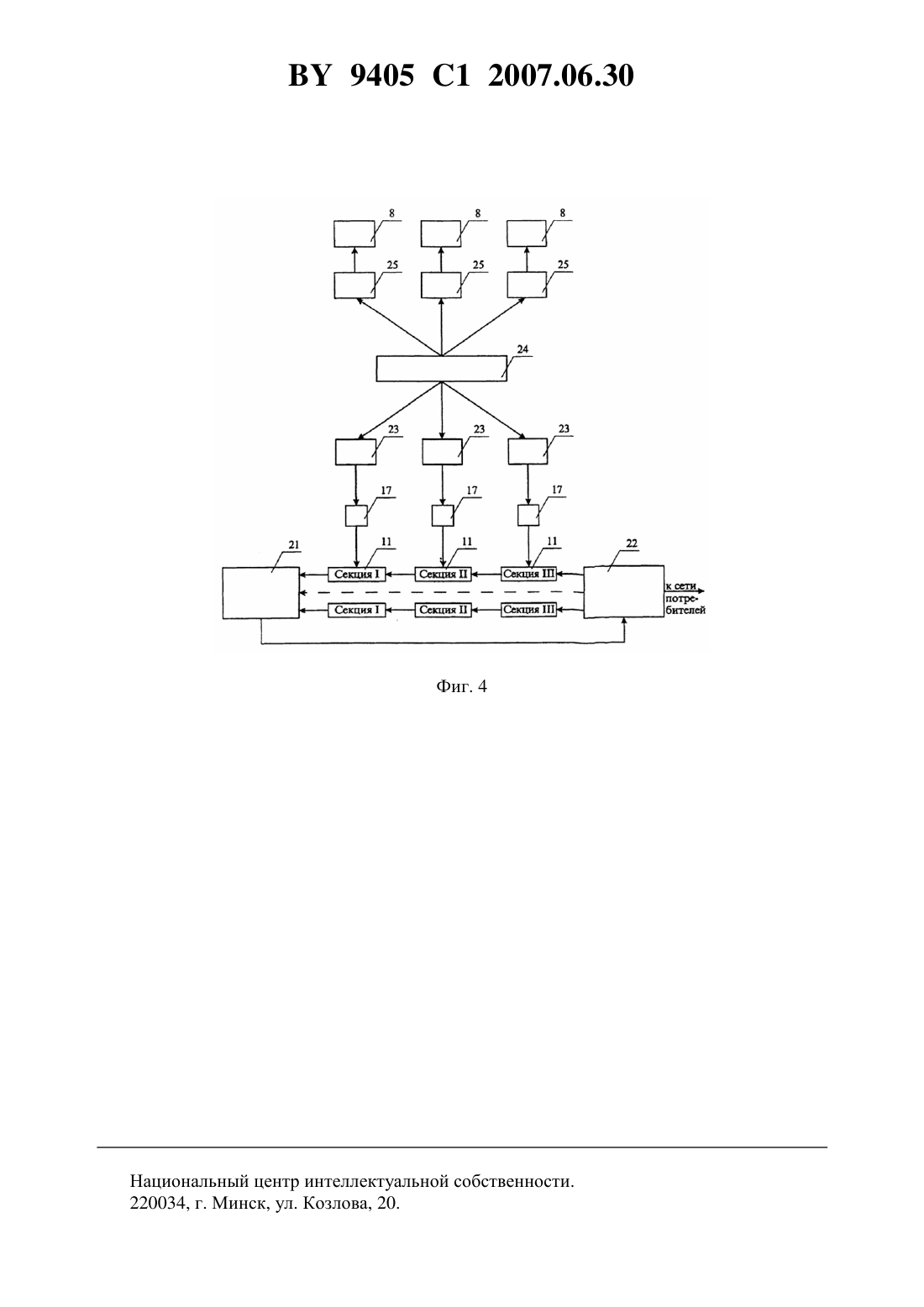

(51) МПК (2006) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА(71) Заявитель Научно-производственное частное унитарное предприятие Мателот(72) Авторы Чабанов Алим Иванович Щукин Георгий ЛукичСидоренко Юрий ПетровичКоролев Владислав Михайлович Филипенко Евгений СеменовичБаженов Андрей НиколаевичСмарж Иван Ильич Андрианов Иван ТимофеевичМартынов Владимир ГеоргиевичАлтухов Борис ИвановичГородов Михаил ИвановичМатасов Рев АлександровичЖигайло Виктор НикифоровичВоронков Алексей Алексеевич(73) Патентообладатель Научно-производственное частное унитарное предприятие Мателот(57) 1. Способ преобразования низкопотенциальной энергии воздушного потока, например вертикального воздушного потока цилиндрической формы в гелиоэнергетических установках, в электрическую энергию, включающий создание крутящего момента посредством аэродинамических поверхностей лопастей энергопреобразователя в виде ветротурбины,приводимых во вращение воздушным потоком вокруг оси несущего вала, который является конструктивным концентратором механической энергии, вырабатываемой посредством распределенных в пространстве воздушного потока поверхностей вращающихся 9405 1 2007.06.30 лопастей, и передатчиком ее к вращающейся энергопреобразующей части электрогенератора, в то время как неподвижная энергопреобразующая часть последнего закреплена относительно фундаментной базы, отличающийся тем, что создают параллельные энергопреобразующие каналы, концентрически расположенные в поперечном сечении воздушного потока, для чего на участке между двумя поперечными сечениями воздушного потока, ограничивающими пространство ветромеханического преобразовательного процесса,размещают концентрически расположенные друг относительно друга энергопреобразующие секции, снабженные автономными опорами вращения и имеющие преимущественно различные угловые скорости вращения вокруг общей оси, на которые конструктивно расчленяют типовую ветротурбину как единый, жесткий, тяжелый и тихоходный энергопреобразователь, и в состав которых включают энергодифференцирующие втулки, фиксирующие границы энергопреобразующих каналов, нижние и верхние основания которых располагают концентрически в параллельных плоскостях указанных поперечных сечений,а их образующие ориентируют вдоль воздушного потока, и закрепленные между ними автономные участки легких составных лопастей, при этом энергодифференцирующим втулкам придают интегральные функции, выполняемые валом в типовых ветротурбинах,которые реализуются посредством созданной системы вращающихся, распределенных в пространстве и действующих параллельно силовых элементов, автономно монтируемых, в предварительно напряженных конструкциях промежуточных опорных стоек, причем параллельное взаимодействие указанных силовых элементов обеспечивают путем интегрирования параллельных потоков механической энергии, преобразованной в электрическую энергию с помощью названного электрогенератора, который выполняют путем создания концентрически расположенных и распределенных в пространстве электрогенерирующих секций, каждая из которых максимально приближена непосредственно к соответствующим участкам выработки механической энергии вращательного движения, при этом неподвижные энергопреобразующие части электрогенерирующих секций размещают при помощи несущих кольцевых концентрических платформ, установленных на фундаментной базе, относительно которых закреплены, например, электрические катушки с магнитопроводами и несущие конструкции указанных автономных опор вращения, причем между несущими кольцевыми концентрическими платформами создают технологические проемы и приспособления, в том числе регулируемые заслонки, посредством которых обеспечивают управляемое продвижение воздушного потока через образованные энергопреобразующие каналы и осуществляют монтажные и ремонтно-профилактические работы, а подвижные энергопреобразующие части электрогенерирующих секций выполняют в виде энерговозбуждающих средств, закрепленных к вращающимся энергодифференцирующим втулкам, например, постоянных магнитов, и подвижных конструктивных элементов автономных опор вращения, при этом наружные поверхности энергодифференцирующих втулок,выполненных из легких материалов, обеспечивающих возможность их высокоскоростного вращательного движения, стягивают параллельно основаниям высокопрочными бандажными канатами и закрепляют последние относительно корпусов энергодифференцирующих втулок с помощью металлических закладных изделий и разъемных крепежных соединений, посредством которых присоединяют к энергодифференцирующим втулкам автономные участки лопастей и конструктивные элементы автономных опор вращения,при этом выходные параметры электрической энергии, вырабатываемой электрогенерирующими секциями, имеющие автономные многофазные векторные характеристики с различными пространственными и временными сдвигами, синхронизируются посредством полупроводниковых преобразователей и управляющих устройств, и при этом выработка распределенным электрогенератором суммарной электрической энергии, в том числе поставляемой внешним потребителям, находится под управляющим воздействием компьютерного центра. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что к бандажным канатам энергодифференцирующих втулок закрепляют лопастные удерживающие канаты, размещаемые на аэроди 2 9405 1 2007.06.30 намических поверхностях и/или во внутренних полостях лопастей таким образом, что они удерживают их под давлением высокоскоростного воздушного потока, причем лопастные удерживающие канаты закрепляют относительно корпусов энергодифференцирующих втулок, чем создают предварительно напряженную канатно-сетчатую конструкцию, устойчивую в отношении всей системы сил, действующих на энергодифференцирующие втулки в условиях повышенных угловых скоростей и передачи значительных крутящих моментов. 3. Способ по пп. 1 или 2, отличающийся тем, что по меньшей мере в одной электрогенерирующей секции, обслуживающей собственные нужды энергопреобразовательного процесса, используют в качестве энерговозбуждающей силы электронно-физическое взаимодействие трущихся веществ, имеющих сопряженные электростатические характеристики, например, стекла и эбонита, благодаря чему между их трущимися поверхностями возбуждаются силы перемещения электронов из одного слоя вещества в другой, чем создается процесс электрофорного преобразования энергии, для чего, например, на кольцеобразном вращающемся диске, который заземляют, образуют тонкий слой одного из материалов в качестве донорной поверхности трения, а на неподвижной кольцевой платформе устанавливают токосъемники, на которых в качестве ответной поверхности трения образуют тонкий слой электростатически сопряженного материала, при этом токосъемники и электрические связи между ними выполняют изолированными от заземляющих связей, а схемы электрических соединений - обеспечивающими их последовательное и параллельное включения. Настоящее предполагаемое изобретение относится к области создания гелиоэнергетических установок, в которых используется нагреваемый воздух и образуемый им воздушный поток как рабочее тело энергетического преобразования. Известен способ преобразования энергии солнечных лучей и естественного ветра, как одного из конкретных проявлений солнечной энергии в окружающей среде в электрическую энергию, основанный на использовании принципа поглощения солнечных лучей темной поверхностью, нагрева контактирующего с темной пластиной воздуха, направления его в виде воздушного потока в ветротурбину, сочлененную с электрогенератором, и преобразования энергии воздушного потока в электрическую энергию (А.с. СССР 1416745,МПК 03 9/00, 1988). Недостатком данного способа является низкий КПД энергопреобразования в применении к гелиоэнергетическим системам повышенной мощности, в которых диаметры ветротурбин имеют значительные размеры. Это связано с тем, что крутящий момент,создаваемый воздушным потоком на периферийных участках лопастей, передается через сами лопасти и другие конструктивные элементы ветротурбины к ее оси, утяжеляя всю конструкцию и вызывая ее отклонения от оптимальных с точки зрения достижения высокого КПД, технических решений. Известен ряд других технических решений в области преобразования солнечной энергии в электрическую, например, заявка Франции Коллектор солнечной энергии повышенной эффективности 2698682, МПК 24 2/16, 2/20, 2/48, 1994, Солнечный двигатель А.с. СССР 1625999, МПК 24 2/42, 1991, а также другие, в которых среди тех или иных преимуществ и недостатков имеют место основополагающие недостатки,аналогичные предыдущему техническому решению. Наиболее близким техническим решением к предложенному авторами способу по совокупности признаков и потенциально возможным техническим результатам является способ, основанный на применении коллектора солнечной энергии, сообщающегося с помощью воздушного канала с внутренней полостью ветротурбины, установленной в полости вытяжной трубы и сочлененной посредством вала с вращающейся энергопреобразующей 3 9405 1 2007.06.30 частью электрогенератора, в то время как неподвижная его энергопреобразующая часть закреплена относительно фундаментной базы, и с вертикальным лопастным ротором, установленным в вытяжной трубе, каждая лопасть которого выполнена в виде аэростатической оболочки и размещенного внутри нее автономного воздухоотвода, сообщенного с полостью вытяжной трубы (А.с. СССР 1386737, МПК 03 11/02, 1988). Особенностью данного технического решения является распределение единого воздушного потока, вообще потока газообразной среды цилиндрической формы, по отдельным каналам, посредством вертикальных лопастей как аэростатических оболочек с автономными воздухоканалами, преобразование энергии которых создает автономные передачи крутящих моментов к концентрирующему их валу электрогенератора, что позволяет повысить КПД энергопреобразования. Однако конструктивные особенности реализации данного технического решения не позволяют использовать его при создании гелиоэнергетических установок повышенной мощности, которые могли бы составить конкуренцию современным ТЭЦ. Все другие технические решения, известные авторам по изученным патентным материалам и опубликованной научно-технической информации, не достигают потенциальных результатов, связанных с возможным использованием указанного способа по устройству Ветросолнечный электроагрегат в части его принципиального содержания - разбиения общего воздушного потока на отдельные энергетические каналы. Задачей настоящего технического решения является создание способа преобразования низкопотенциальной энергии воздушного потока в гелиоэнергетических системах при прохождении его через ветротурбину, сочлененную с электрогенератором, открывающего возможности значительного повышения КПД энергопреобразования и снижения удельной стоимости блока ветротурбина - генератор в промышленных энергоустановках большой мощности, технически и экономически способных заменить теплоэлектроцентрали с экологически вредным сжиганием углеводородного сырья. Техническим результатом настоящего концептуального решения является обеспечение возможности создавать ветротурбины диаметром до 50 м и более для гелиоэнергетических систем мощностью 100 тыс. кВт и выше, надежно состыковывать их с электромеханическими системами, преобразующими механическую энергию, получаемую посредством лопастей ветротурбины, в электроэнергию. Частными техническими результатами при этом являются повышение надежности ветроэлектроэнергетического агрегата, значительное снижение удельного расхода меди,алюминия и черных металлов при строительстве таких агрегатов, качественное улучшение их ремонтопригодности и другие. Это создает техническую основу для проектирования гелиоэнергетических установок большой мощности, которые по техническим и экономическим показателям превосходят показатели теплоэлектроцентралей со сжиганием углеводородного сырья и делают привлекательными крупные капиталовложения в преобразование мировой энергетики в экологически чистую, мощную и всепогодную гелиоэнергетику. Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем,что относительно известного способа преобразования низкопотенциальной энергии поступательного движения газообразной среды, например, вертикального воздушного потока цилиндрической формы в гелиоэнергетических установках в электрическую энергию,основанного на создании крутящего момента посредством аэродинамических поверхностей лопастей ветротурбины, приводимых во вращение воздушным потоком вокруг оси несущего вала, который является конструктивным концентратором механической энергии, вырабатываемой посредством распределенных в пространстве воздушного потока поверхностей вращающихся лопастей, и передатчиком ее к вращающейся энергопреобразующей части электрогенератора, в то время как неподвижная энергопреобразующая часть последнего закреплена относительно фундаментной базы, имеются отличия в том,4 9405 1 2007.06.30 что преобразование низкопотенциальной энергии воздушного потока в электрическую энергию выполняют путем создания параллельных энергопреобразующих каналов, концентрически расположенных в поперечном сечении воздушного потока, для чего на участке между двумя его поперечными сечениями, ограничивающими пространство ветротурбомеханического преобразовательного процесса, размещают концентрически расположенные друг относительно друга, преимущественно автономные по кинематике, энергопреобразующие секции, снабженные автономными опорами вращения и имеющие преимущественно различные угловые скорости вращения вокруг общей оси с максимально возможными линейными скоростями, на которые конструктивно расчленяют типовую ветротурбину как единый, жесткий, тяжелый и тихоходный энергопреобразователь, и в состав которых включают энергодифференцирующие втулки, фиксирующие границы энергопреобразующих каналов, нижние и верхние основания которых располагают концентрическив параллельных плоскостях указанных поперечных сечений, а их образующие ориентируют вдоль воздушного потока, и закрепленные между ними автономные участки легких, например,составных лопастей, при этом энергодифференцирующим втулкам придают интегральные функции, выполняемые тяжелым и тихоходным валом в типовых ветротурбинах, которые реализуются посредством созданной системы вращающихся, распределенных в пространстве и действующих параллельно силовых элементов, автономно монтируемых, обслуживаемых и упрочняемых в предварительно напряженных конструкциях, причем параллельное взаимодействие указанных силовых элементов обеспечивают путем интегрирования параллельных потоков механической энергии в виде, преобразованном к целевой электрической форме, с помощью названного электрогенератора, который выполняют путем создания концентрически расположенных и распределенных в пространстве электрогенерирующих секций, каждая из которых максимально приближена непосредственно к соответствующим участкам выработки механической энергии вращательного движения, при этом неподвижные энергопреобразующие части электрогенерирующих секций размещают и фиксируют относительно фундаментной базы, в частности, при помощи несущих кольцевых концентрических платформ, установленных на этой фундаментной базе, относительно которой закреплены, например, электрические катушки с магнитопроводами и несущие конструкции указанных автономных опор вращения, причем между несущими кольцевыми концентрическими платформами создают технологические проемы и приспособления,в том числе регулируемые заслонки, посредством которых обеспечивают управляемое продвижение воздушного потока через образованные энергопреобразующие каналы и осуществляют монтажные и ремонтно-профилактические работы, а подвижные энергопреобразующие части электрогенерирующих секций выполняют посредством вращающихся энергодифференцирующих втулок, к которым закреплены энерговозбуждающие средства, например постоянные магниты, и подвижные конструктивные элементы автономных опор вращения, при этом наружные поверхности энергодифференцирующих втулок,выполненных из легких материалов, обеспечивающих возможность их высокоскоростного вращательного движения, стягивают параллельно основаниям высокопрочными бандажными канатами с определенным шагом вдоль образующих и закрепляют последние относительно корпусов энергодифференцирующих втулок, например, посредством вертикальных конструктивных элементов, располагаемых вдоль их образующих, в частности металлических закладных изделий, и крепежных соединений, с помощью которых присоединяют к энергодифференцирующим втулкам вращающиеся вокруг общей оси автономные участки лопастей и конструктивные элементы автономных опор вращения, при этом выходные параметры электрический энергии, вырабатываемой электрогенерирующими секциями,имеющие автономные многофазные векторные характеристики с различными пространственными и временными сдвигами, синхронизируются посредством полупроводниковых преобразователей и управляющих устройств, и при этом выработка распределенным электрогенератором суммарной электрической энергии, в том числе поставляемой внешним 5 9405 1 2007.06.30 потребителям, находится под управляющим воздействием компьютерного центра и стабилизируется за счет перераспределения нагрузок в зависимости от технического состояния отдельных электрогенерирующих секций, энергодифференцирующих втулок и регулируемых технологических режимов всего энергопреобразовательного процесса. Кроме того, изложенные технические решения, согласно способу преобразования низкопотенциальной энергии ветрового потока по предполагаемому изобретению, усиливаются и частично конкретизируются дополнительными отличиями, повышающими его эффективность, в том числе в области экономии материальных ресурсов и эксплуатационной надежности. В частности, отличие предложенного способа относительно названного прототипа состоит также в том, что подвижные части электрогенерирующих секций выполняют посредством кольцеобразных дисков или цилиндров, располагаемых концентрически друг относительно друга над соответствующими несущими кольцевыми платформами с помощью указанных автономных опор вращения, при этом на кольцеобразных дисках или цилиндрах закрепляют магнитные полюса, содержащие, например, постоянные магниты с магнитопроводами, и подвижные элементы автономных опор вращения, посредством настройки которых обеспечивают необходимые величину и стабильность магнитных зазоров в электрогенерирующих секциях, при этом к бандажным канатам энергодифференцирующих втулок закрепляют лопастные удерживающие канаты, размещаемые на аэродинамических поверхностях и/или во внутренних полостях лопастей таким образом, что они удерживают их под давлением высокоскоростного воздушного потока, причем лопастные удерживающие канаты закрепляют относительно корпусов энергодифференцирующих втулок, чем создают предварительно напряженную канатно-сетчатую конструкцию, устойчивую в отношении всей системы сил, действующих на энергодифференцирующие втулки в условиях повышенных угловых скоростей и передачи значительных крутящих моментов, причем канатные каркасы энергодифференцирующих втулок закрепляют посредством закладных изделий в корпусах энергодифференцирующих втулок, в частности связующих канатов. Кроме того, отличие состоит в том, что создают интегральную систему синхронизации параметров электроэнергии, вырабатываемой распределенным в пространстве электрогенератором, относительно внешней электрической сети путем включения электрических катушек электрогенерирующих секций через силовые полупроводниковые коммутаторы в электрические ветви с параллельно - последовательными соединениями, посредством которых обеспечивают их оперативные переключения, чем достигают предварительного соответствия синхронизируемых параметров, а далее осуществляют высокоточную синхронизацию за счет проведения уточняющих корректировок силы энерговозбуждающих полей в электрогенерирующих секциях, например, напряженности магнитных полей возбуждения с помощью применения подвозбуждающих электрических катушек с полупроводниковым регулированием электрического тока в них и/или управления энергосодержанием созданных энегопреобразующих каналов посредством применения регуляторов интенсивности воздушного потока на соответствующих участках энергопреобразовательного технологического процесса. Указанные технические решения в предложенном способе позволяют изготавливать надежные ветротурбины диаметром 50 м и более, без применения тяжелых металлических вращающихся конструкций, как это имеет место у известных ветротурбин с общим тяжелым валом, а за счет того, что секции ветротурбин, их энергодифференцирующие втулки предложенной конструкции могут быть выполнены из легких материалов, наружная вращающаяся поверхность которых упрочняется предварительно напряженными канатами,достигается возможность снять прочностные ограничения для предельного повышения угловых скоростей вращения ветротурбин в составе их вращающихся секций. Снятие ограничений в повышении скоростей вращения по прочностным характеристикам конст 6 9405 1 2007.06.30 рукций позволяет снизить расход меди, черных металлов и магнитных материалов на производство заданной электрической мощности в сравнении с тихоходными ветротурбиной и генератором на одном валу. При этом обеспечивается решающее преимущество такого секционированного электрогенератора в области технического обслуживания и ремонта, когда технический осмотр может осуществляться в процессе работы электрогенерирующих секций, причем даже ремонтные работы могут осуществляться на одной из них (как бы внутри вращающегося генератора), в то время как ветротурбина и другие электрогенерирующие секции,если их несколько, могут находиться в нормальной эксплуатации. Кроме того, гелиоэлектростанция нуждается в мощном электрогенераторе собственных нужд, в первую очередь,для осуществления многосуточных запасов тепловой энергии в теплоаккумуляторах, который в известных технических решениях совмещается с генератором товарной электроэнергии либо ущербно сочленяется посредством ненадежных кинематических передач. В данном техническом решении генерирование электроэнергии собственных нужд, которое не нуждается в высокоточных средствах синхронизации в виде управляющих систем и полупроводниковых преобразователей, выполняется из таких же бесконтактных электрогенерирующих секций. Кроме того, предусматривается регулирование скорости вращения отдельных секций ветротурбины, в случае выполнения ее многосекционной с помощью устройства нескольких энергодифференцирующих втулок, или их пар, соединенных между собой аэродинамическими лопатками, с одной стороны, и разделенных между собой свободным воздушным пространством, где могут закрепляться к фундаментной базе и вращающимся вкладышемцилиндром электрогенерирующие секции с автономными опорами вращения, с другой стороны. Оно производится путем корректировки энергосодержания воздушного потока в параллельных энергопреобразующих каналах за счет конструктивных управляющих элементов - авторегулируемых заслонок (задвижек), установленных на пути движения воздушного потока на входе в ветротурбину и на ее выходе, а также по всей подготовительной технологической цепи энергопреобразовательного процесса. Поскольку электрогенерирующие секции, в многосекционных мощных конструкциях,расположены в непосредственной близости от автономных опор вращения и имеют магнитные системы, включающие, в частности, постоянные магниты, последние могут использоваться и в конструкции самих опор вращения, посредством магнитной удерживающей подушки. Кроме того, в подвижных энергопреобразующих частях электрогенерирующих секций, закрепленных на вращающихся кольцеобразных дисках, могут применяться в качестве элементов, управляющих силой энерговозбуждающих полей, П-образные магнитные системы с двумя магнитными зазорами, между которыми расположены неподвижные электрические катушки с их магнитопроводами, закрепленные относительно несущих концентрических платформ, в случае их применения, при этом посредством указанных магнитных систем легко осуществляется балансирование осевых усилий, действующих на автономные опоры вращения. Кроме того, в зависимости от мощности энергопреобразования автономные опоры вращения выполняют посредством воздушной подушки, фторопластовых вкладышей, с применением жидких смазок. Указанные технические решения используют предоставленные комбинаторные возможности в связи с расчленением ветротурбины и электрогенератора на отдельные концентрические секции, вращающиеся на автономных для каждого энергетического канала опорах. В связи с такой возможностью, например, опоры вращения меньших диаметров выполняются с применением жидких смазок во взаимодействии с магнитными системами электрогенерирующих секций. В опорах вращения больших диаметров конструктивно и экономически более предпочтительными являются опоры на воздушной и магнитной по 7 9405 1 2007.06.30 душке или построенные по аналогии с ними специальные системы жидких смазок со взаимодействием с магнитными системами электрогенерирующих секций или постоянными магнитами. При этом расход и нагрев воздуха в таких опорах вращения утилизируются в общем энергопреобразовательном процессе через ветротурбину и воздухоотводящую трубу. Кроме того, отличие состоит в том, что, по меньшей мере, в одной электрогенерирующей секции, обслуживающей собственные нужды энергопреобразовательного процесса, используют в качестве энерговозбуждающей силы электронно-физическое взаимодействие трущихся веществ, имеющих сопряженные электростатические характеристики, например, стекла и эбонита, благодаря чему между их трущимися поверхностями возбуждаются силы перемещения электронов из одного слоя вещества в другой, чем создается процесс электрофорного преобразования энергии, для чего, например, на кольцеобразном вращающемся диске, который заземляют, образуют тонкий слой одного из материалов в качестве донорной поверхности трения, а на неподвижной кольцевой платформе устанавливают токосъемники, на которых в качестве ответной поверхности трения образуют тонкий слой электростатически сопряженного материала, при этом токосъемники и электрические связи между ними выполняют изолированными от заземляющих связей, а схемы электрических соединений - обеспечивающими их последовательное и параллельное включения. Отличие состоит также в том, что на вращающемся кольцеобразном диске образовано поле остроконечных поверхностей, покрытых тонким слоем вещества с малой работой выхода электронов, причем этот слой вещества дополнительно покрывают материалом,образующим донорную поверхность трения, а токосниматели выполняют в виде мягких кистей, содержащих в качестве элементов трения гибкие электропроводники, поверхность которых покрыта ответным слоем электростатически сопряженного материала. Последние два технических решения в предложенном способе основаны на том, что, с одной стороны, некоторые процессы энергопреобразования воздушного потока в гелиоэнергетической установке могут осуществляться с применением высоких напряжений, в том числе постоянного тока, а с другой стороны, конструктивная реализация способа с применением в отдельных случаях вращающихся дисков, сочлененных с энергодифференцирующими втулками, позволяет легко применить электрофорный принцип накопления электрического заряда и напряжения. При этом электростатически сопряженные поверхностные слои трущихся материалов, один из которых имеет свойства отдавать, а другой - воспринимать электроны, могут выполняться достаточно тонкими, чтобы получать не только повышенное напряжение, но и необходимую электрическую мощность для реализации тех или иных задач энергопреобразования. При выборе энергетически сопряженных материалов могут также использоваться кремниевые материалы с противоположными типами проводимостей - электронной и дырочной проводимостями, а механические контакты между трущимися поверхностями могут периодически прерываться, и параллельно токосъемникам могут подключаться конденсаторы. Такие технические решения повышают эффективность способа, так как могут быть использованы, в частности, для электрофизического воздействия на движение воздушного потока в воздухоотводящей трубе и в его автономных энергопреобразовательных каналах. Согласно предполагаемому изобретению, имеется много технологических возможностей по размещению отдельных электрогенерирующих секций. Если одна из них создана на основе использования электрофорного электрогенерирования, то ее конструкция, преимущественно, является дисковой. Если же имеет место вариант, когда электрогенерирование осуществляется с помощью вращающихся постоянных магнитов, то лучшим решением будет размещение секций электрогенератора в свободном воздушном пространстве, которое создается рядом с парой энергодифференцирующих втулок, соединенных между собой аэродинамическими лопастями, при этом постоянные магниты закрепляются,преимущественно, к вращающимся металлическим вкладышам - цилиндрам, закреплен 8 9405 1 2007.06.30 ным к внутренней стороне, меньшей из указанной пары энергодифференцирующих втулок, а неподвижные части электрогенерирующих секций - к фундаментной базе той или иной реализации, причем с такой конструкцией очень удачно сочетается размещение магнитных опор, которые фиксируют вращающиеся части турбоэлектроагрегата в осевом и радиальном направлениях и могут быть размещены частично в одном конструктиве с электрогенерирующей секцией, а частично - вынесены на периферию вращающихся корпусов энергодифференцирующих втулок, в виде электромагнитных удерживающих систем или постоянных магнитов. Способ осуществляют, в частности, следующим образом. На фиг. 1 представлено изображение структуры организации энергетических каналов в плане. На фиг. 2 дано схематическое изображение возможной композиции энергетических каналов в вертикальном сечении. На фиг. 3 приведена принципиальная схема одного из вариантов электрогенераторного энергопреобразующего блока. На фиг. 4 представлена принципиальная схема одного из вариантов интегральной синхронизации. Воздушный поток, часть энергии которого преобразуется в электрическую, перемещается в пространстве (фиг. 1), ограниченном цилиндрической поверхностью 1 (тяговая труба). Поперечное сечение воздушного потока, ограниченное поверхностью 1, рассечено в данном примере на энергопреобразующие каналы 2 посредством энергодифференцирующих цилиндрических втулок 3 (на фиг. 1 их показано 4 шт., но их может быть и две, и много больше, с организацией свободных воздушных пространств между каждой их парой или без этого), между которыми закреплены лопасти 4 (на фиг. 1 показана одна лопасть, горизонтальная проекция которой представляет собой две линии - верхнюю и нижнюю кромки). Энергетические каналы в воздушном потоке помечены как , , . Наружные поверхности легких энергодифференцирующих втулок 3, изготовленных преимущественно из металлозаменяющих материалов, стягиваются бандажными канатами 5 (фиг. 2), расположенными по всей их высоте (по всей длине их образующих), причем на периферийных втулках значительных диаметров они расположены почти вплотную. К бандажным канатам 5 на всех энергодифференцирующих втулках 3 закреплены и предварительно напряжены радиальные канаты 6, которые применяют в тех случаях, когда проектом предусматривают уравнение угловых скоростей вращения втулок 3. При полной сбалансированности угловых скоростей вращения энергодифференцирующих втулок 3 радиальные канаты 6 несут только радиальные усилия, определенные предварительным напряжением. Этот вариант (случай равенства угловых скоростей вращения всех или части энергодифференцирующих втулок) является одним из двух принципиальных конструкторских решений по реализации предложенного способа. Вторым из них является вариант, при котором энергодифференцирующие втулки имеют по проектному заданию преимущественно различные угловые скорости, но близкие друг к другу линейные скорости вращения, и последние по своему максимальному уровню определяются скоростью воздушного потока при заданной геометрии лопастей. В этом случае между каждой парой энергодифференцирующих втулок, связанных закрепленными к ним лопастями, образуют свободные радиальные зазоры, закрытые для прохождения воздушного потока. Кроме того, оба принципиальных конструкторских решения могут иметь подварианты, связанные с размещением оснований энергодифференцирующих втулок. Одним из них является размещение их нижних и верхних оснований (концентрически друг относительно друга) в двух преимущественно горизонтальных плоскостях - плоскости нижних оснований и плоскости верхних оснований. Другим подвариантом является размещение оснований части энергодифференцирующих втулок ветротурбины, что может быть конструктивно оформлено в виде отдельной турбины, - в положении, когда одни из них подняты выше 9 9405 1 2007.06.30 других таким образом, что воздушный поток последовательно проходит вначале через нижнюю группу энергодифференцирующих втулок (через нижнюю турбину), а затем через верхнюю группу энергодифференцирующих втулок (через верхнюю турбину). Таких последовательных технологических каскадов в процессе энергопреобразования может выполняться несколько. На фиг. 2 лопасти 4 представлены условно одним фрагментом (сечением в вертикальной плоскости) в энергетическом канале , который образован двумя энергодифференцирующими втулками 3 с закрепленным в них по всей их высоте рядом (радиальным участком) лопастей 4. Схематично показано продвижение через этот канал воздушного потока 7. На выходе каналатак же, как и других энергетических каналов, установлены устройства 8 для автономного регулирования энергосодержания воздушного потока 7, которые представляют собой, например, автоматически управляемые заслонки, перемещающиеся относительно друг друга и кольцевого проема энергетического канала. Устройства - заслонки 8, в той или иной конструкции, установлены также на входе в энергопреобразующие секции (то есть снизу) дифференциальной ветротурбины, что на фиг. 2 не показано. В случае исполнения дифференциальной ветротурбины с механически несвязанными автономными секциями (основной вариант реализации способа), многосекционном варианте, заслонками 8 полностью перекрываются сверху и/или снизу те энергопреобразующие секции и связанные с ними электрогенерирующие секции, которые подлежат ремонту - в отключенном заторможенном состоянии. Форма аэродинамической поверхности лопастей 4, которые могут выполняться весьма легкими и даже гибкими, фиксируется дополнительными лопастными удерживающими канатами 9, которые размещены на них посредством легких конструкционных элементов. В случае выполнения лопастей 4 гибкими из листов тонколистовой стали, закрепляемых в профилеобразующих пазах, выполненных на соответствующих поверхностях энергодифференцирующих втулок 3 (на фиг. 2 не показаны), конструкционные элементы крепления лопастных удерживающих канатов 9 могут быть выполнены посредством канавок на поверхностях лопастей и узлов закрепления и предварительного напряжения их относительно бандажных канатов 5. В случае изготовления гибких лопастей с применением в качестве их поверхностей стеклянных пленок или других весьма гибких материалов конструкционные элементы, удерживающие с помощью канатов их профиль под давлением воздушного потока, могут быть выполнены с применением трубок, форма которых задается согласно расчетному профилю поверхности лопасти 4. На фрагменте последней(фиг. 2) показан также участок поперечной канатной стяжки 10, то есть канатов, которые на поверхностях лопастей размещаются поперек лопастных удерживающих канатов 9 и закрепляются относительно них. Аналогичного назначения канатные стяжки 10 проходят внутри корпусов энергодифференцирующих втулок 3, что представлено на примере втулки, разделяющей каналы , . Если втулки 3 выполнены по высоте из составных колец, то канатные стяжки предварительно напрягают их, образуя единый жесткий корпус энергодифференцирующей втулки 3. Канатные стяжки 10 закрепляются также относительно бандажных канатов 5 и канатов 9, могут проходить внутри корпусов втулок 3 или снаружи, вдоль их поверхностей, что определяется вариантами конкретных конструкций. Принципиальным для реализации предложенного способа является то, что канатные стяжки 10 увязывают бандажные канаты 5 и канаты 9, а также радиальные канаты 6, если конструктивно они применены, в прочную канатную сетку как основу прочности и устойчивости всей конструкции при повышенных угловых скоростях вращения секционированной ветротурбины и при действии на нее всей системы сил, включая осевые усилия. Ветротурбина на фиг. 2, как единое целое, представлена суммой ее секций, состоящих из четырех энергодифференцирующих втулок 3 и закрепленных между ними легких гибких лопастей 4. Поперечные линии, показанные на лопасти 4 (фиг. 1), условно изображают расположение поперечных канатных стяжек на их поверхностях. При этом следует понимать, что последние применяются не во всех конструктивных реализациях предложенного 10 9405 1 2007.06.30 способа, а только в соответствии с используемыми материалами, размерами лопастей,другими особенностями. Если принят к реализации вариант с одной парой энергодифференцирующих втулок, когда большая из них концентрично охватывает меньшую, и они закреплены между собой системой аэродинамических лопастей, а внутри меньшей втулки,вокруг центральной оси вращения, создано свободное воздушное пространство для размещения там безвального электрогенератора с опорами вращения (в частичном или полном объеме), то при значительной мощности такого турбоэлектроагрегата воздухопринимающая площадь каждой из аэродинамических лопастей может достигать 1-2 м 2 и большей величины, тогда последние, преимущественно, выполняются с одновременным применением обоих вариантов канатных стяжек (продольных и поперечных). Энергодифференцирующие втулки 3 связаны с энергопреобразующим электрогенераторным блоком 11, в данном примере реализации предложенного способа, через промежуточные (полые) опорные стойки 12, внутри которых расположены связующие канаты 13, которые закрепляются верхними концами к канатной сетке энергодифференцирующей втулки 3, а нижними - к кольцеобразному вращающемуся диску 14 (фиг. 3), который можно в данном случае отнести в состав электрогенераторного блока 11. Последний представляет собой одну из электрогенерирующих секций распределенного в пространстве единого электрогенератора, выполненного в виде плоской конструкции, концентрических дисковых электрогенерирующих секций, приближенных, как следует из фиг. 2, непосредственно к участкам, где происходит выработка механической энергии (в ветротурбине посредством воздействия воздушного потока 7 на лопасти 4). Промежуточные опорные стойки 12 составляются, например, из цилиндрических колец небольшого диаметра (на фиг. 2 не показаны), предварительно напряженных при монтаже связующими канатами 13 и превращенных таким образом в жесткие конструктивные элементы, передающие крутящие моменты и осевые усилия с необходимым запасом прочности и устойчивости. Кроме того, в них образуют боковые проемы для прохождения воздушного потока 7 в энергопреобразующие каналы , , , например, из гелиопреобразующего энергетического пространства, которое расположено перед входом во внутреннюю полость ветротурбины (на фиг. 2 технологические процессы подготовки воздушного потока гелиоэнергетической установки не показаны). В данном же варианте реализации способа, согласно фиг. 3,фиг. 4, связующие канаты 13 закрепляются относительно кольцеобразного диска 14, напрягая относительно него промежуточные полые опорные стойки 12, и тем самым механически связываются с подвижной частью опоры вращения 15, которая жестко закреплена относительно кольцеобразного диска 14. Подвижная часть электрогенерирующей секции 11 в представленном варианте содержит два принципиально важных элемента устройство 16 для создания энерговозбуждающего поля, состоящее, например, из постоянных магнитов, и устройство 17, выполняющее функции силового элемента, дополнительно корректирующего силу энерговозбуждающего поля и выполненного, например, в виде электромагнитной системы подвозбуждения. Устройства 16, 17 размещены концентрически в два ряда симметрично относительно опоры вращения 15. Неподвижная энергопреобразующая часть 18 электрогенерирующей секции 11 представляет собой два концентрических ряда электрических катушек, расположенных в магнитопроводящих системах, которые представляют собой два концентрических ряда развернутых силовых обмоток электрогенератора, закрепленных на неподвижной несущей кольцевой платформе 19, в которой расположена также невращающаяся ответная часть опоры вращения 15. Указанные несущие кольцевые платформы 19 установлены на опорах 20 фундаментной базы ветротурбины и гелиоэнергетической установки в целом и расположены концентрически друг относительно друга. Между ними выполнены технологические проемы,специальные переходы, посредством которых осуществляют монтажные и обслуживаю 11 9405 1 2007.06.30 щие работы. На концентрических несущих платформах, кроме электрических катушек 18 с магнитопроводами, расположены также токораспределительные, вспомогательные энергопреобразующие и регулирующие системы, которые обеспечивают связи между электрическими катушками, их переключения в электрических ветвях и переключения самих ветвей посредством полупроводниковых коммутаторов, средства энергообеспечения опор вращения и другое. На подвижных энергопреобразующих частях электрогенерирующих секций 11, кроме магнитных систем 16 и систем магнитного подвозбуждения 17, которые могут размещаться и на неподвижной несущей платформе, располагаются распределительные электрические цепи, управляющие и коммутирующие приборы и другое энергетическое вспомогательное оборудование. В определенных конструкциях на вращающихся концентрических дисках (из состава элементов электрогенерирующих секций) могут располагаться также только постоянные магниты. Электрогенерирующие секции 11 (фиг. 4), в данном случае их три, согласно числу энергопреобразующих каналов , , , своими электрическими катушками посредством полупроводникового коммутатора 21 соединяются в последовательные электрические ветви, состав которых может регулироваться. Последние подключены к полупроводниковому синхронизатору 22, выход которого подключается к потребляющей электрической сети. Силовые элементы 17, корректирующие величину энерговозбуждающего поля в электрогенерирующих секциях, электрически соединены через устройства управления 23 с компьютерным центром 24, одной из функций которого является управление процессом синхронизации параметров энергопреобразующих каналов с параметрами потребляющей электрической сети, а также распределение энергосодержания этих каналов и их электрических нагрузок по условиям текущей выработки товарной электроэнергии и, кроме того, по условиям отпуска электроэнергии на собственные нужды (в том числе на зарядку теплоаккумуляторов). Энергосодержание воздушных потоков 7, направляемых в энергопреобразующие каналы , , , регулируется посредством автоматически управляемых устройств 8, связанных через устройства управления 25 с компьютерным центром 24. Реализация способа, в приведенном на фигурах варианте, осуществляется следующим образом. Воздушный поток 7 поступает во внутреннюю полость составной дифференциальной ветротурбины, которая рассекает его на три энергопреобразовательных канала , ,посредством энергодифференцирующих втулок 3, между которыми закреплены лопасти 4. Посредством кинетической энергии движущегося воздушного потока и перепада давленияр в нем в области ветротурбины, воздействующих на лопасти 4, возникает приложенный к ним крутящий момент относительно центральной оси вращения. Под воздействием этого момента энергодифференцирующие втулки 3 начинают вращаться, передавая момент вращения к электрогенерирующим секциям 11. Ветротурбина предельно упрощена и легко выполнима на диаметры в 50 метров и более. Этот факт является принципиальным, ибо чем больше размер ее диаметра, тем при меньших входных температурах и скоростях воздушного потока можно теоретически получать высокий КПД. Разбиение единого энергетического канала воздушного потока 7 на параллельные концентрические энергопреобразовательные каналы (при больших диаметрах ветротурбины их много больше) создает при конструировании ветротурбины уникальные возможности. Концентрические втулки 3 могут выполняться из металла, сплавов алюминия, титана или же из легкого металлозаменяющего материала, и вращаются каждая отдельно или попарно, вместе с возбуждающей магнитной системой электрогенерирующей секции, на общих для них или совсем автономных магнитных или комбинированных, с высоким КПД, опорах вращения, потому они могут развивать предельные скорости вращения. Механическая прочность при вращении энергодифференцирующих втулок 3 на предельных скоростях обеспечивается способом их изготовления по высоте они складываются из ряда невысоких тоже составных колец, доступных для высокоточной обработки на современном про 12 9405 1 2007.06.30 граммном оборудовании по элементам и частям, которые после изготовления и монтажа бандажируют высокопрочными канатами 5, 9, предварительно стягивая канатами 10. На соответствующих поверхностях втулок, еще в процессе изготовления их составных элементов, выполняются пазы расчетной формы, в которые закладываются листы из тонколистовой стали соответствующих размеров. Тем самым металлические листы приобретают форму пазов, в которые они вставлены, и образуют поверхности лопастей, которые могут выполняться объемными, с сечением в воздушном потоке, напоминающим форму крыла самолета, а также изготавливаться объемными, в других формах, горизонтальными составными частями. При такой исключительной простоте изготовления энергодифференцирующих втулок и энергопреобразующих каналов последние можно устанавливать в таком количестве, чтобы размер лопастей между ними был конструктивно и экономически целесообразным. Опоры вращения 15 в данной конструкции являются наиболее сложным элементом, однако накопленный опыт конструирования с применением газовых (на магнитных и воздушных подушках) опорных элементов и жидких смазок и комбинированных вариантов позволяет выполнять их простыми, надежными и дешевыми. Крутящий момент, образуемый лопастями 4 под воздействием воздушного потока 7,передается на вращающийся диск 14, на котором закреплены постоянные магниты 16 и силовые элементы 17 магнитного подвозбуждения. Повышенные линейные скорости движения (вращения) магнитных полюсов (элементы 16, 17) на вращающихся концентрических дисках 14 позволяют электрические катушки 18 с их магнитопроводами выполнять весьма легкими, при малом числе витков с легко осуществимой высококачественной изоляцией. Это позволяет выполнять электрогенерирующие секции высоковольтными - на 10 и даже 35 киловольт, за счет чего количество используемой дорогостоящей меди и динамной стали предельно сокращается. Это позволяет значительно снизить стоимость такого секционированного электрогенератора относительно стоимости классического генератора аналогичной мощности, сочлененного своим валом с валом тихоходной ветротурбины. Кроме того, особенности ремонтного обслуживания электрогенерирующих секций позволяют не закупать для хранения на складе дорогостоящего резервного электрогенератора,обеспечивая быстротечные замены электрических катушек, в случае необходимости,в отдельных электрогенерирующих секциях, не останавливая весь процесс энергопреобразования. Особенностью реализации предложенного способа является простота многовариантного конструктивного обеспечения максимальной дешевизны и скорости ремонтного обслуживания, что дополняет основу высокой эффективности способа. Балансировка энергосодержания энергопреобразовательных каналов , ,осуществляется задвижками, например пленочными заслонками 8, которые регулируют скорости воздушного потока 7 в каждом из каналов , ,индивидуально, вплоть до полного прекращения воздушного потока через любой из каналов. Могут быть конструктивные исполнения предложенного способа и таким образом, когда отдельные секции ветротурбины в виде двух энергодифференцирующих втулок 3 с закрепленными в них лопастями 4 и со связанными с ними электрогенерирующими секциями 11 выводятся из энергопреобразовательных каналов в зону обслуживания, тогда как другие секции ветротурбины продолжают работать, воспринимая на себя всю мощность воздушного потока 7 посредством устройств 8. Интегральная комплексная синхронизация энергопреобразовательных процессов с параметрами потребляющей электрической сети осуществляется, при воздействии на ветротурбину общего воздушного потока 7, следующим образом. Определенные группы электрических катушек электрогенерирующих секций , ,(11) соединяются последовательно и могут перекоммутироваться полупроводниковыми коммутаторами 21, расположенными на несущих концентрических платформах 19. Компоновка электрических ветвей таким образом позволяет устанавливать их напряжение в соответствии с напряжением потребляющей электрической сети, в том числе при общем изменении мощности воздушного потока 7 в определенные промежутки времени. 13 9405 1 2007.06.30 Электрические ветви параллелятся между собой в полупроводниковом преобразователе 22, в котором осуществляется также синхронное включение энергоустановки в потребляющую электрическую сеть. Точная подгонка синхронизируемых параметров в данном варианте реализации способа осуществляется посредством конструктивных силовых элементов 17, передающих управляющее воздействие на энерговозбуждающие поля (в дополнение к синхронизирующим алгоритмам электронного управления). В нашем примере это подвозбудители, воздействующие на магнитный поток в воздушном зазоре, образованном между постоянными магнитами 16 и электрическими катушками 18. Силовые элементы 17 - электрические обмотки на магнитопроводах воздействуют на магнитный поток в пределах колена на кривой намагничения в диапазоне до 7 процентов от общей величины магнитного потока. Воздействия на силовые элементы 17 через устройства управления 23 осуществляются компьютерным центром 24, который вырабатывает оперативные решения в процессе синхронизации и инвариантные управляющие воздействия в соответствии с программой отпуска электроэнергии потребителям и краткосрочными прогнозами погодных условий в окружающей среде и, следовательно, прогнозами энергосодержания воздушного потока 7. При этом компьютерный центр 24 через устройства управления 25 воздействует на положение автоматически управляемых задвижекзаслонок 8, а также на другие устройства и системы, воздействующие на общее энергосодержание воздушного потока 7 (на фиг. 2, 3 они не показаны), чем обеспечивается выполнение программы текущей выработки и отпуска товарной электроэнергии. Разбивка классического генератора на указанные плоские концентрические электрогенерирующие секции, кроме удешевления и повышения надежности электрогенерирующей конструкции, среди других технических решений, своеобразно открывает и ряд новых возможностей, также усиливающих эффективность предложенного способа. В частности, электрогенерирующие дисковые конструкции позволяют проще применять и другие физические принципы получения электрического напряжения, в большей степени соответствующие некоторым потребностям собственных нужд энергопреобразовательного процесса. Примером таких потребностей является подача высоких напряжений постоянного тока на воздухоочистители, известные в металлургических и других видах производств. Кроме того, разработаны и другие высокоэффективные технические решения в области воздействия на воздушный поток в воздухоотводящей трубе. В этой связи в дисковой электрогенерирующей секции 11 вместо магнитных систем 16, 17 могут быть применены соответствующие тонкопленочные покрытия, например,кремнием, а вместо электрических катушек могут быть установлены токосниматели, поверхности трения которых могут быть образованы за счет нанесения тонких пленок электростатически сопряженного вещества. В данном случае под электростатически - энергетически сопряженными веществами понимаются пары тех веществ, одни из которых имеют ярко выраженные свойства к потере электронов, а другие - к их приобретению в результате механического и теплового контакта этих веществ, с трением. К ним можно отнести классические исторические пары стекло и эбонит или современные вещества на основе кремния с присадками, создающими в одних электронную, а в других дырочную проводимости и т.д. Важно нанесение именно тонких слоев энергетически сопряженных материалов, чтобы можно было получать не только высокие напряжения, но и значительные электрические токи через них. Можно использовать такой вращающийся диск диаметром,например, 10 метров для создания суперсовременной электрофорной машины с современными многослойными и тонкими покрытиями материалов, позволяющими уменьшить работу выхода электронов за пределы поверхностей и перехода их из одной поверхности в другую. Электронно-дырочный - переход, в частности, в такой машине может быть реализован и периодически прерываемым, с применением конденсаторов для гашения искрения. 14 9405 1 2007.06.30 Учитывая такие особенности, электрофорный принцип применим при реализации предложенного способа с локальными технологическими задачами, а также при создании достаточно мощного генератора. Если на поверхности вращающегося диска 14 образовано поле невысоких остроконечных поверхностей, по всей его окружности, и они покрыты веществом с малой работой выхода электронов из его поверхности, то вокруг этих остроконечных поверхностей будут образовываться электронные облачка с учетом дополнительного проявления эффекта самих металлических острых окончаний, подключенных к заземляющим цепям. В таком случае при покрытии остроконечных поверхностей и трущихся поверхностей токоснимателей тонкими слоями энергетически сопряженных материалов необходимые усилия трения между последними будут незначительными для получения существенных мощностей при высоком электрическом напряжении, и это принципиально увеличивает долговечность трущихся контактов. Токосниматели, а их количество может быть весьма значительно,соединяются в параллельно-последовательные электрические цепи. При определенных конструктивных параметрах такого электрофорного электрогенератора и при определенных температурных и скоростных параметрах обтекающего его воздушного потока коэффициент полезного действия энергопреобразования оказывается высоким. Технические решения, приведенные в качестве вариантов реализации предложенного способа, открывают экономически эффективные проектные возможности его, позволяющие осуществлять строительство весьма мощных гелиоэнергетических установок, которые по своим техническим и экономическим показателям превосходят теплоэлектростанции, работающие на углеводородном энергетическом сырье. Реализация способа по п. 1 формулы изобретения создает основу его экономической эффективности, однако наибольшие его преимущества проявляются при реализации совместно с ним тех или иных зависимых пунктов изобретения, согласно конкретным условиям проектирования, строительства и эксплуатации гелиоэнергетических установок с применением предложенного способа. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 16

МПК / Метки

МПК: F03D 9/00

Метки: воздушного, потока, энергии, способ, низкопотенциальной, преобразования

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/16-9405-sposob-preobrazovaniya-nizkopotencialnojj-energii-vozdushnogo-potoka.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ преобразования низкопотенциальной энергии воздушного потока</a>

Предыдущий патент: Двухпроводная цифровая система передачи

Следующий патент: Состав для приготовления зефира

Случайный патент: Ингибитор размножения вируса герпеса