Устройство для резекционной артропластики плюснефалангового сустава стопы

Номер патента: U 10724

Опубликовано: 30.06.2015

Авторы: Михнович Евгений Ричардович, Алексейчик Сергей Сергеевич

Формула / Реферат

1. Устройство для резекционной артропластики плюснефаланговых суставов стопы, отличающееся тем, что включает торцевую фрезу в виде полусферы с нанесенными внутри режущими кромками, выполненную двух размеров внутреннего радиуса, которая фиксируется к цилиндрическому штоку длиной 160 мм с помощью резьбового соединения с последующей опрессовкой, на другом конце которого под углом 90 градусов прикреплена рукоятка длиной 110 мм посредством аналогичного резьбового соединения. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внутренний радиус торцевой фрезы, для обработки опила плюсневой кости после полной резекции головки на уровне шейки, составляет 5 мм. 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внутренний радиус торцевой фрезы, используемой после частичной резекции головки на уровне ее средней части, составляет 7,5 мм.

Текст

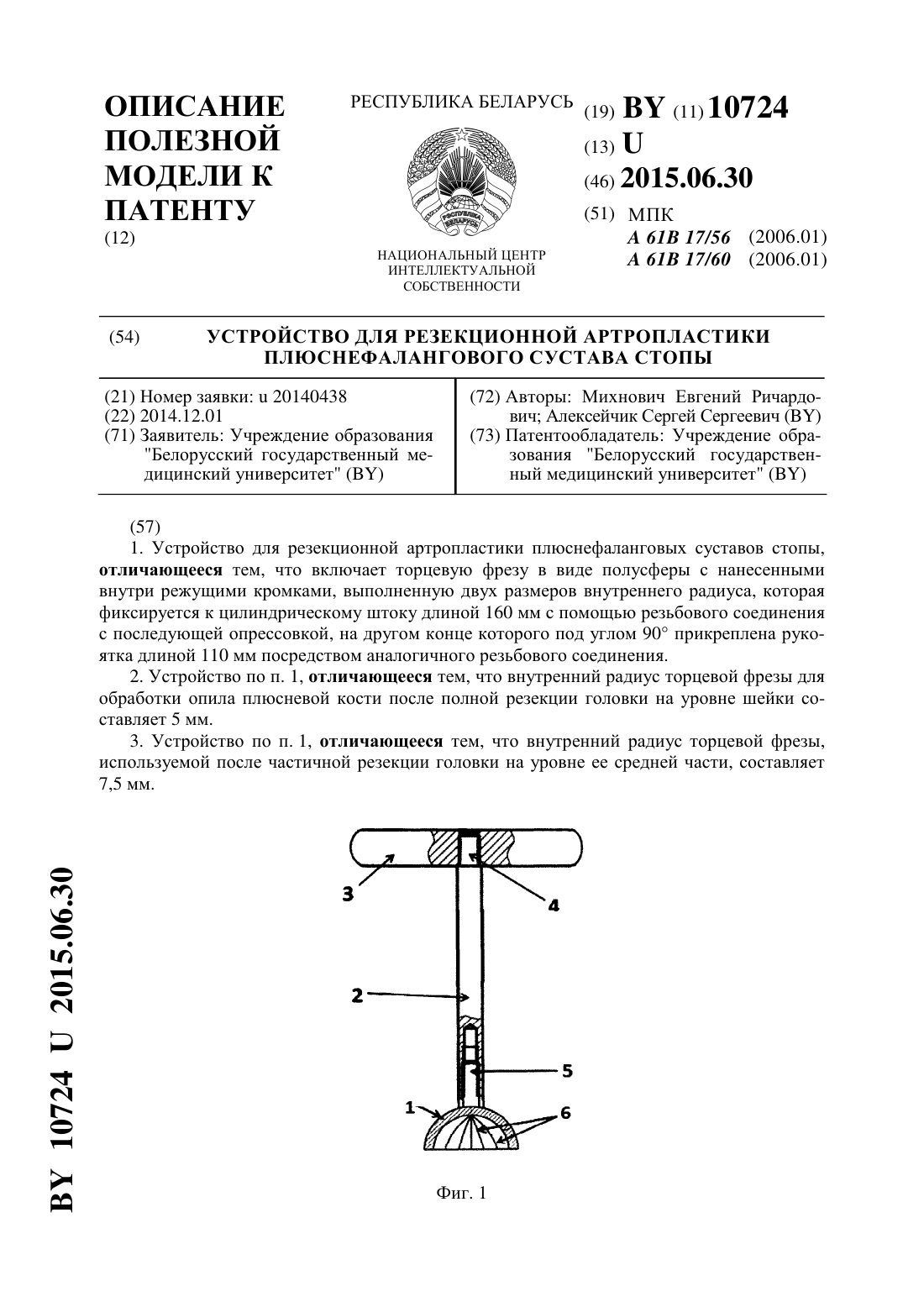

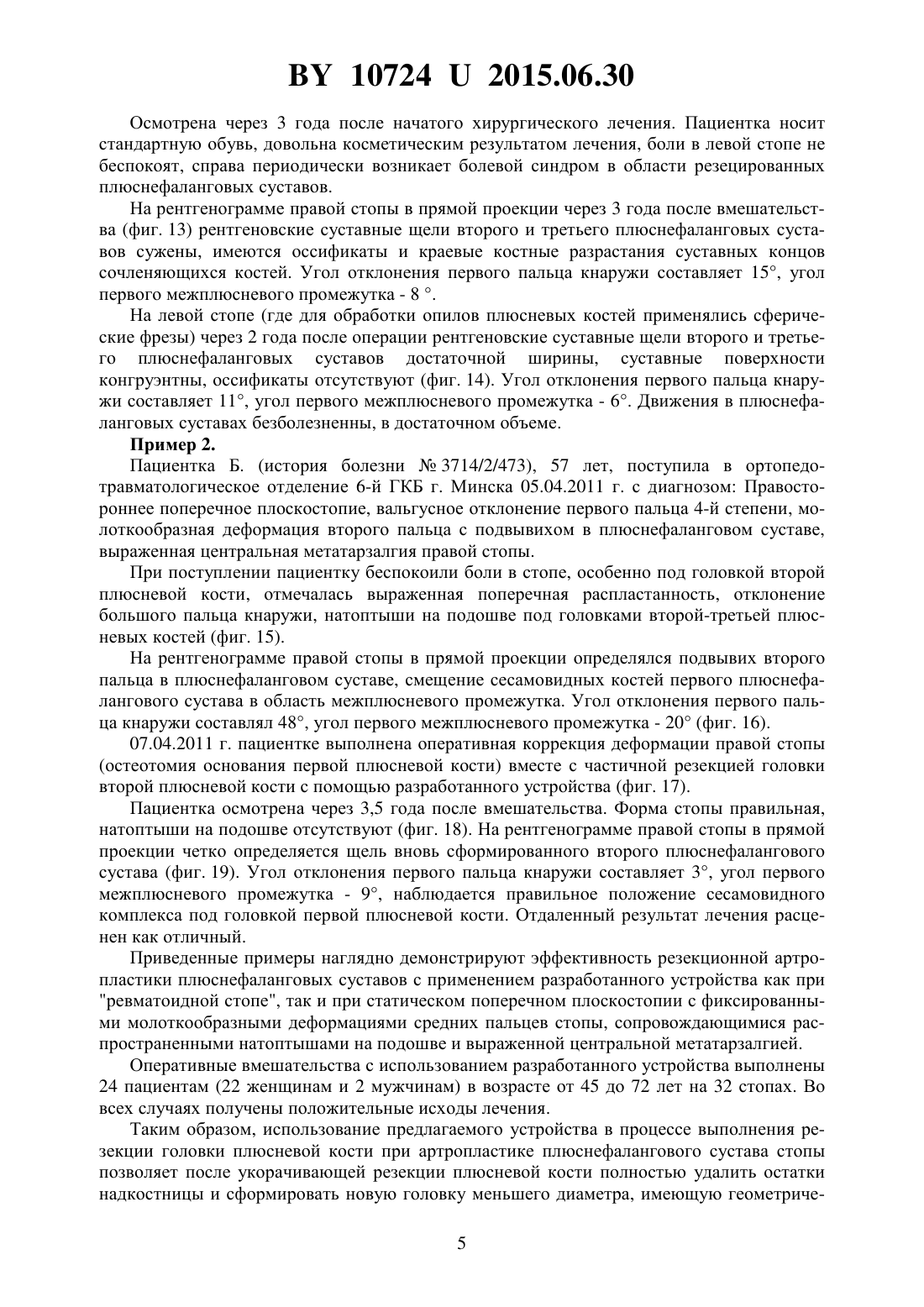

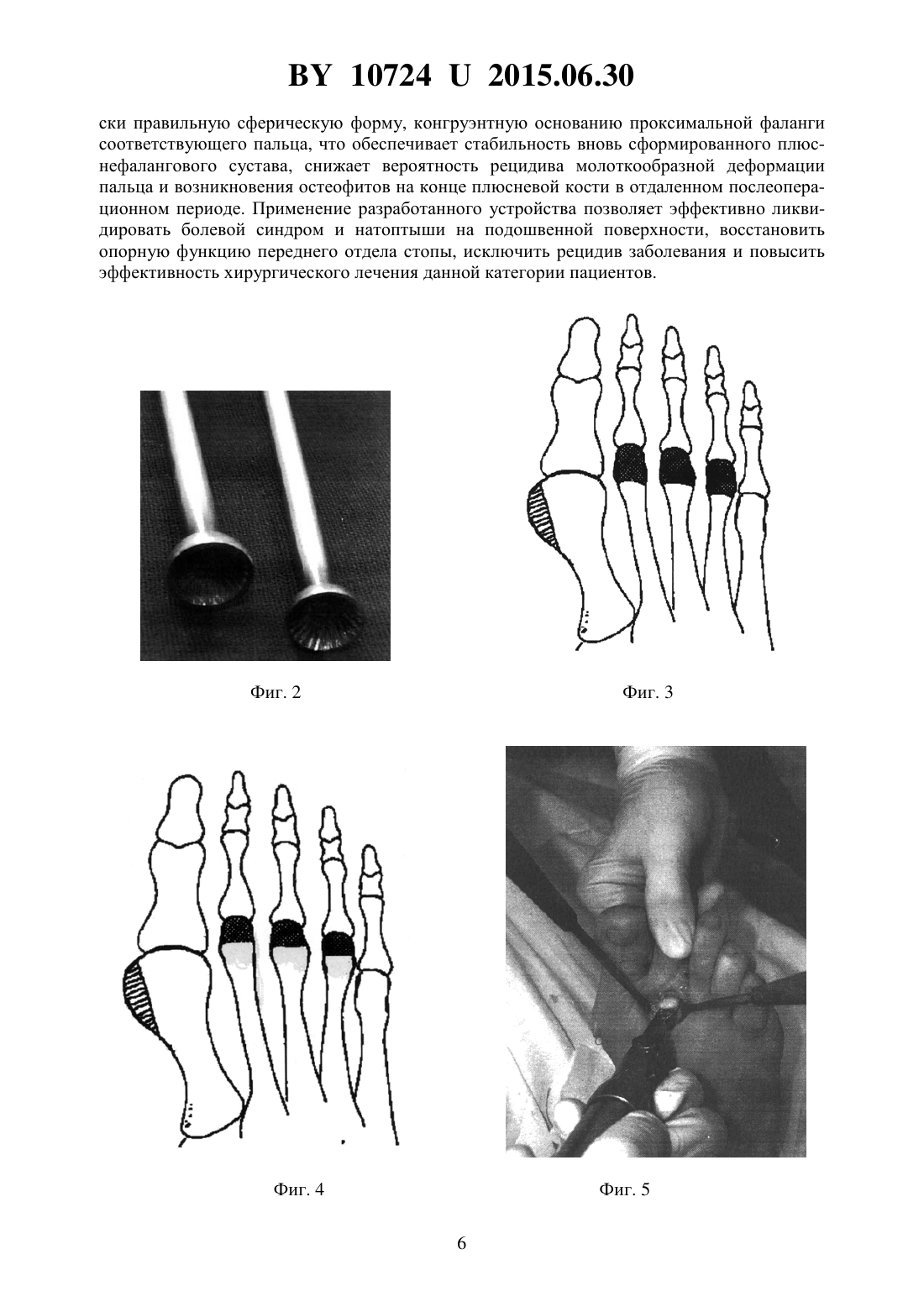

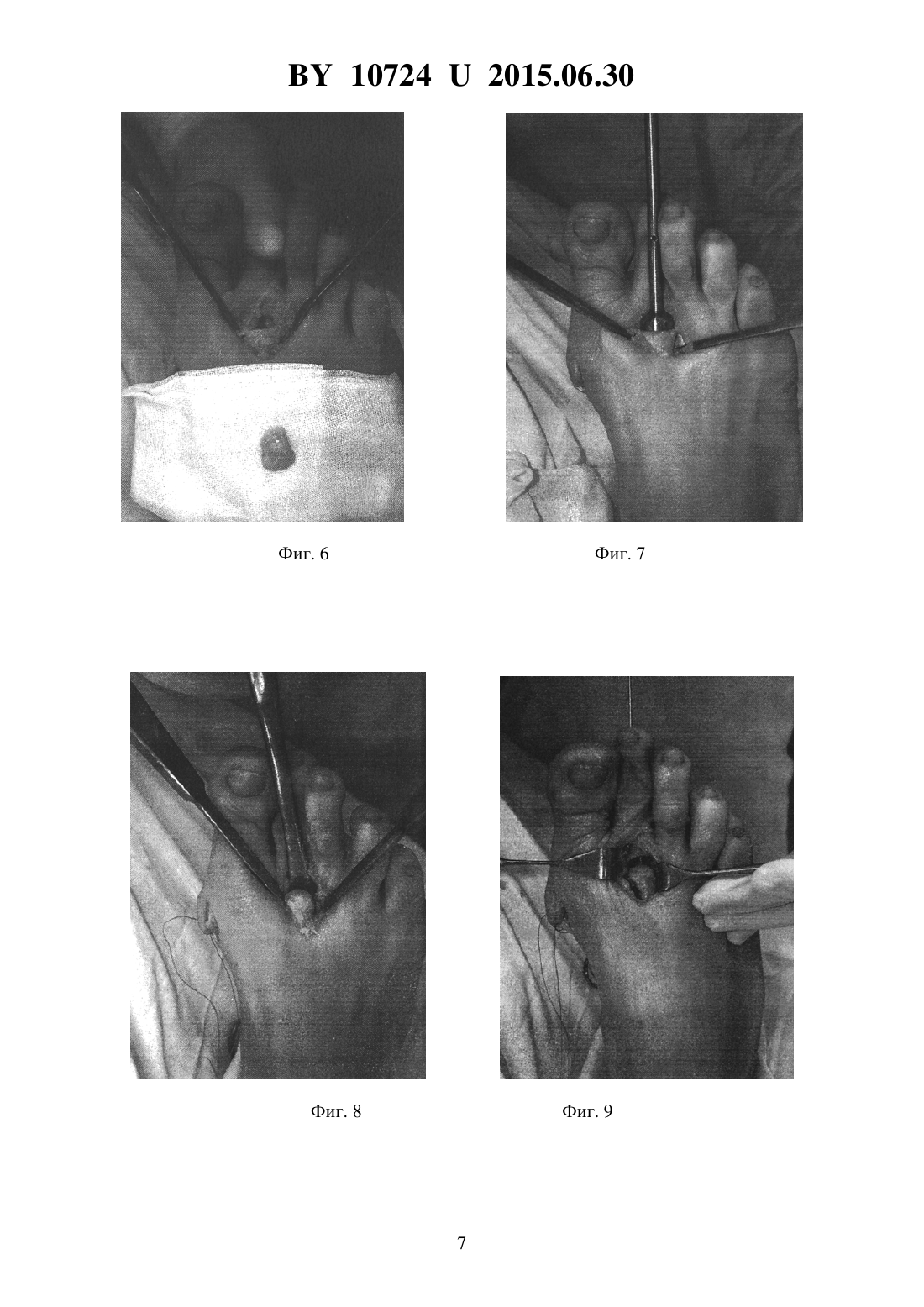

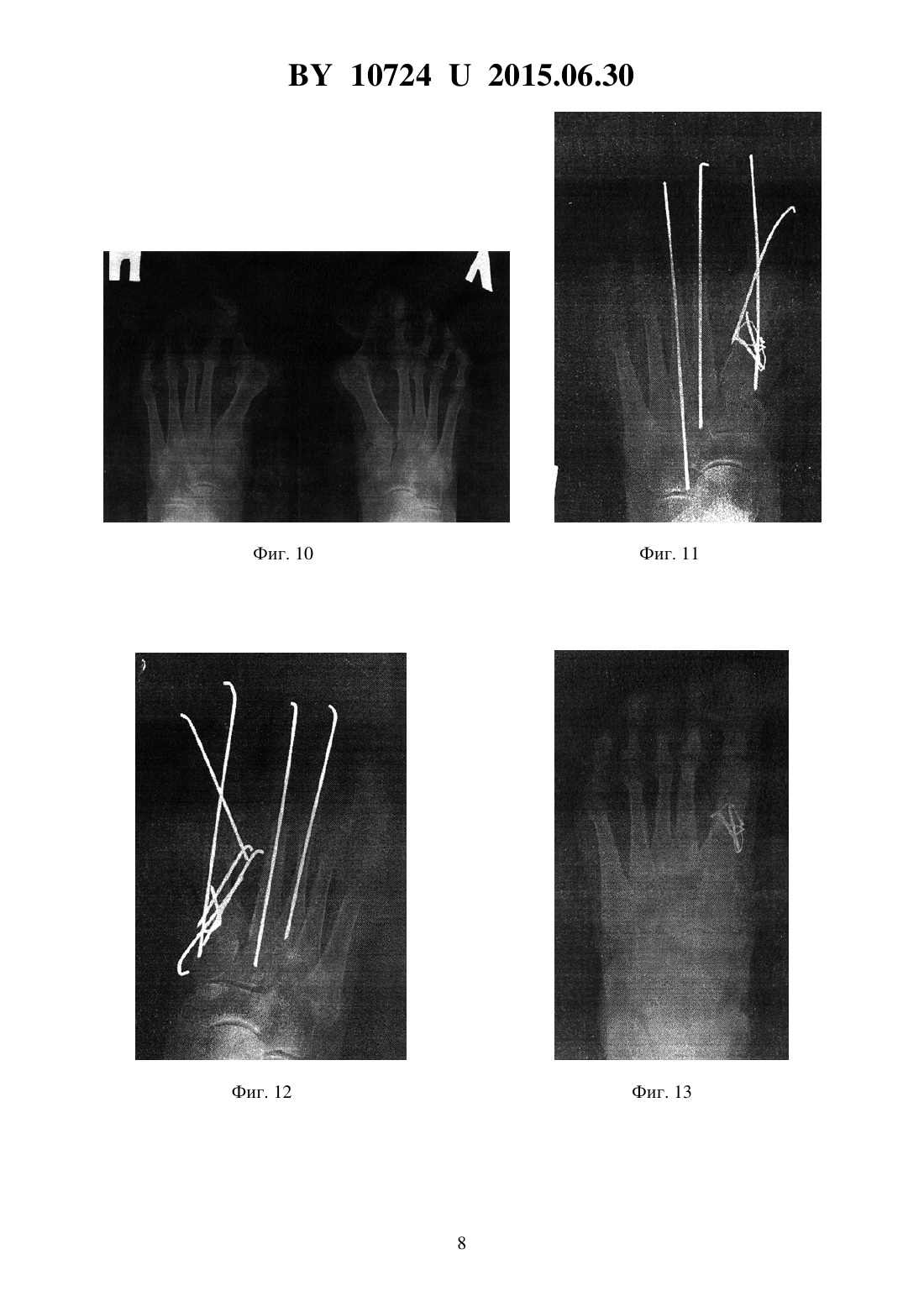

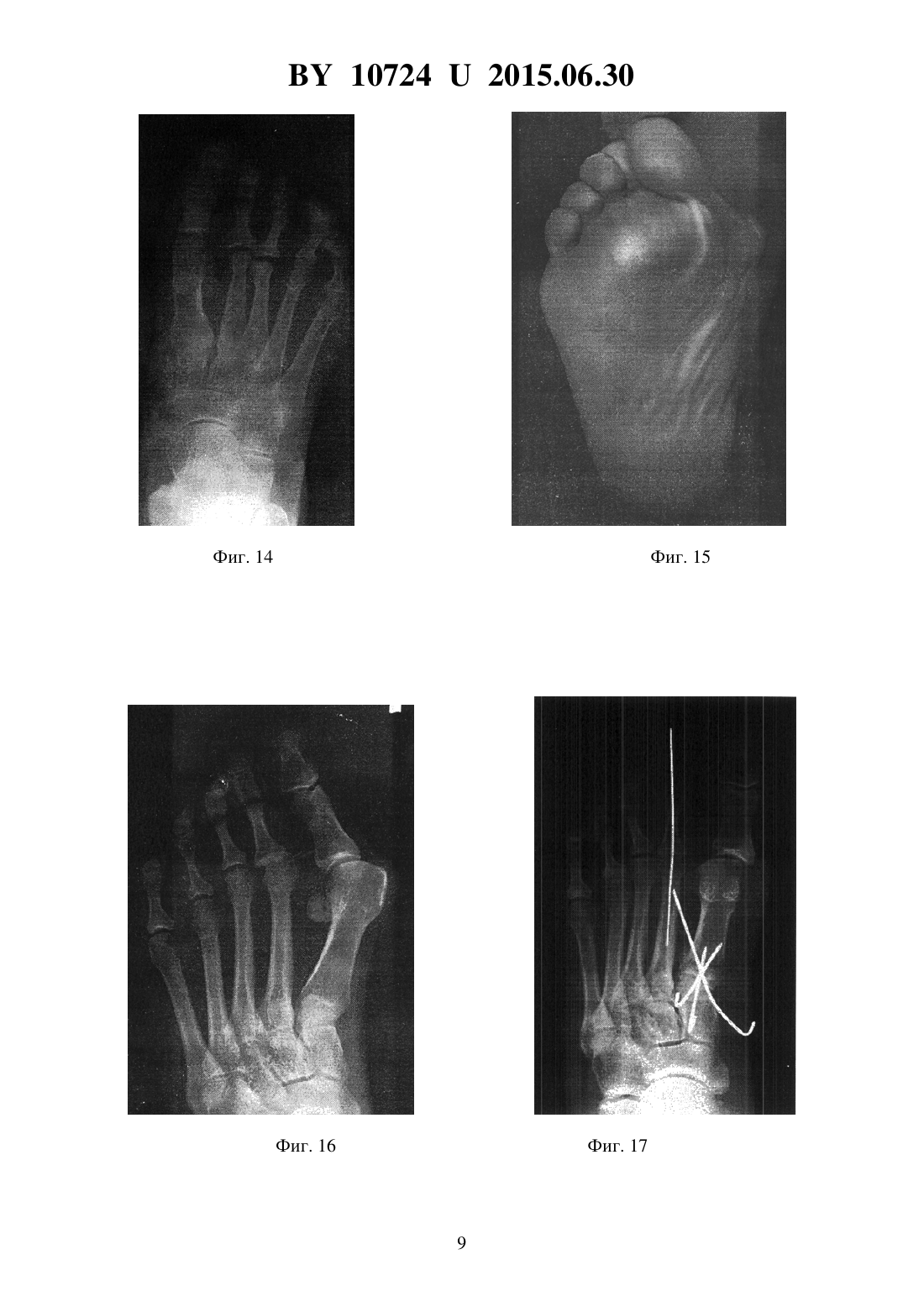

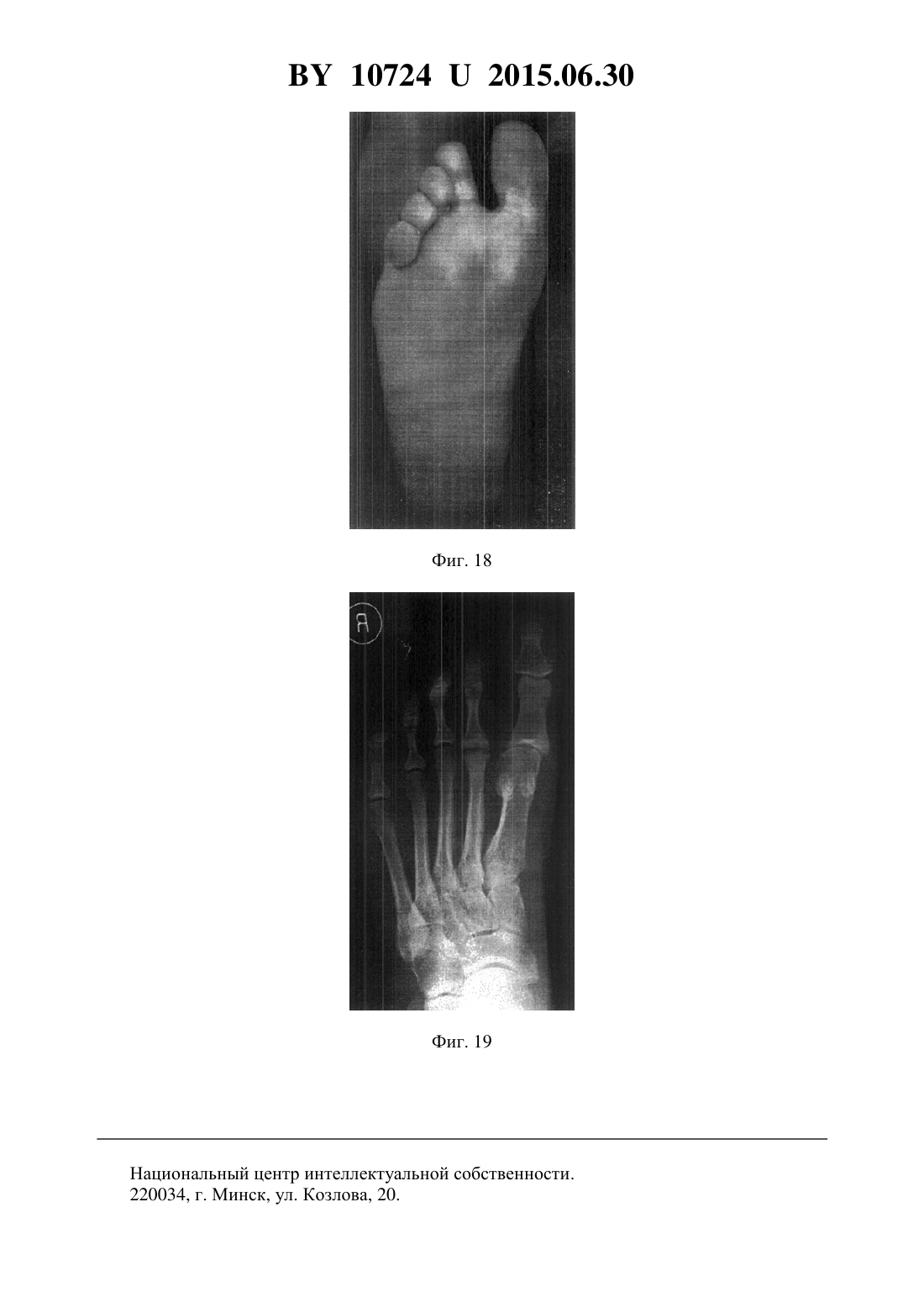

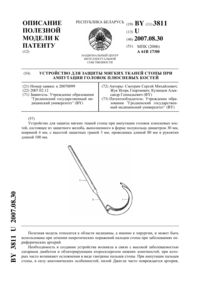

(51) МПК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗЕКЦИОННОЙ АРТРОПЛАСТИКИ ПЛЮСНЕФАЛАНГОВОГО СУСТАВА СТОПЫ(71) Заявитель Учреждение образования Белорусский государственный медицинский университет(72) Авторы Михнович Евгений Ричардович Алексейчик Сергей Сергеевич(73) Патентообладатель Учреждение образования Белорусский государственный медицинский университет(57) 1. Устройство для резекционной артропластики плюснефаланговых суставов стопы,отличающееся тем, что включает торцевую фрезу в виде полусферы с нанесенными внутри режущими кромками, выполненную двух размеров внутреннего радиуса, которая фиксируется к цилиндрическому штоку длиной 160 мм с помощью резьбового соединения с последующей опрессовкой, на другом конце которого под углом 90 прикреплена рукоятка длиной 110 мм посредством аналогичного резьбового соединения. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что внутренний радиус торцевой фрезы для обработки опила плюсневой кости после полной резекции головки на уровне шейки составляет 5 мм. 3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что внутренний радиус торцевой фрезы,используемой после частичной резекции головки на уровне ее средней части, составляет 7,5 мм.(56) 1. Павлов В.П., Насонова В.А. Ревмоортопедия. - 2-е изд. - М. МЕДпресс-информ,2013. - С. 411-412. 2.2173105, 2001. Полезная модель относится к медицине, а именно к ортопедии, и может быть использована в ходе выполнения реконструктивной операции на плюснефаланговых суставах при их фиксированных деформациях на почве ревматоидного артрита либо поперечного плоскостопия статического генеза. Фиксированные деформации плюснефаланговых суставов характеризуются молоткообразной деформацией средних пальцев стопы с их тыльными подвывихами либо вывихами, подошвенной протрузией головок второй, третьей, четвертой плюсневых костей,приводящей к образованию обширных натоптышей на подошве, и сопровождаются выраженным болевым синдромом в переднем отделе стопы - метатарзалгией. Общепринятым хирургическим пособием при данной деформации, особенно часто возникающей при ревматоидном артрите, является резекционная артропластика плюснефаланговых суставов. В ее основе лежит частичная либо полная резекция головок средних плюсневых костей. Известно применение кусачек Люэра при оперативном лечении фиксированных деформаций плюснефаланговых суставов на почве ревматоидного артрита путем резекции головок плюсневых костей на уровне их шеек с помощью узкого долота или осциллирующей пилы из подошвенного доступа. После резекции с помощью кусачек Люэра опорной поверхности плюсневых костей придают ладьевидную (овальную) форму 1. Недостатком использования кусачек Люэра является невозможность формирования с их помощью геометрически правильной сферической формы резецированной части соответствующей плюсневой кости. Кроме того, использование данных кусачек не позволяет полностью удалить остатки надкостницы, которые могут явиться источником развития остеофитов на торце резецированной плюсневой кости в послеоперационном периоде. Известно устройство для резекции головок плюсневых костей, содержащее корпус с серповидным ограничителем и гильотинный нож, установленный с возможностью перемещения по корпусу, отличающееся тем, что серповидный ограничитель адаптирован по форме и размеру к шейкам плюсневых костей и выполнен для предохранения сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев, причем конец серповидного ограничителя заточен и образует режущую кромку для выделения шейки плюсневых костей без применения распатора и других инструментов 2. Недостатком данного устройства является невозможность формирования с его помощью торца плюсневой кости правильной шаровидной формы. Кроме того, устройство позволяет выполнять только тотальную резекцию головки плюсневой кости по уровню ее шейки, в то время как в определенных случаях для создания лучшей конгруэнтности плюснефалангового сустава требуется лишь частичная резекция головки (на уровне ее средней части). Заявителю неизвестно аналогичное устройство при выполнении резекции головок плюсневых костей, в силу чего не может быть указан объект, являющийся прототипом заявленного устройства. Задача, на решение которой направлено предлагаемое устройство для выполнения артропластики плюснефалангового сустава стопы с резекцией головки плюсневой кости, возможность создания геометрически правильной шаровидной формы торца резецированной плюсневой кости для повышения стабильности вновь сформированного сустава, снижения риска послеоперационных осложнений в отдаленном периоде, связанных с рецидивом деформации и разрастанием остеофитов на конце резецированной плюсневой кости. 2 107242015.06.30 Поставленная задача достигается предложенным устройством для резекционной артропластики плюснефалангового сустава стопы, включающим торцевую фрезу в виде полусферы с нанесенными внутри режущими кромками, выполненную двух размеров внутреннего радиуса, которая фиксируется к цилиндрическому штоку длиной 160 мм с помощью резьбового соединения с последующей опрессовкой, на другом конце которого под углом 90 прикреплена рукоятка длиной 110 мм посредством аналогичного резьбового соединения, при этом внутренний радиус торцевой фрезы, предназначенной для обработки опила плюсневой кости после полной резекции головки на уровне шейки, составляет 5 мм, а внутренний радиус торцевой фрезы, используемой после частичной резекции головки на уровне ее средней части, составляет 7,5 мм. Заявляемая совокупность признаков обеспечивает достижение искомого технического результата, а именно возможность формирования в результате резекции головки плюсневой кости культи резецированной кости геометрически правильной формы, что повышает стабильность коррекции деформации, снижает вероятность рецидива и разрастания остеофитов в отдаленном послеоперационном периоде. Чертежи устройства для выполнения резекционной артропластики плюснефалангового сустава стопы, этапы его применения при хирургическом лечении и клинические примеры оперативной коррекции с использованием данного устройства представлены на фиг. 1-19. На фиг. 1 показан общий вид устройства для выполнения резекционной артропластики плюснефалангового сустава стопы. На фиг. 2 представлено фото торцевых фрез разного радиуса двух устройств для выполнения резекционной артропластики плюснефалангового сустава стопы. На фиг. 3 изображена схема полной (тотальной) резекции головок средних плюсневых костей в прямой проекции. На фиг. 4 изображена схема частичной (парциальной) резекции головок средних плюсневых костей в прямой проекции. На фиг. 5-9 изображены этапы оперативного вмешательства частичной резекции головки второй плюсневой кости с использованием разработанного устройства. На фиг. 10-14 изображены рентгенограммы стоп пациентки С., 56 лет. На фиг. 15-19 представлены рентгенограммы и фотографии правой стопы пациентки Б., 57 лет. Предложенное устройство (фиг. 1) состоит из трех частей торцевой сферической фрезы 1, фиксированной к цилиндрическому штоку 2, длиной 160 мм, на конце которого под углом 90 прикреплена рукоятка 3 цилиндрической формы, длиной 110 мм. Соединение 4 штока с рукояткой и соединение 5 фрезы со штоком выполнены по методу резьбового соединения. Торцевая фреза 1 имеет форму полусферы с нанесенными внутри семнадцатью режущими кромками 6, радиусом 0,3 мм, проходящими в продольном направлении. Устройство имеет два варианта выполнения с различными размерами внутреннего радиуса полусферы торцевой фрезы 1 (фиг. 2). Первый - предназначен для обработки костного опила после тотальной (полной) резекции головки плюсневой кости (фиг. 3) и имеет внутренний радиус полусферы 5 мм, второй - после частичной (парциальной) резекции головки (фиг. 4) с внутренним радиусом полусферы 7,5 мм. Наружный радиус полусферы торцевой фрезы 1 составляет 6,5 и 9 мм соответственно. Все компоненты устройства изготовлены из нержавеющей стали. В местах указанных резьбовых соединений производится последующая опрессовка для предотвращения раскручивания элементов устройства во время работы. После сборки устройство проходит термическую обработку токами высокой частоты (ТВЧ). Устройство применяют следующим образом. Оперативное вмешательство проводят под спинномозговой либо проводниковой анестезией в положении пациента лежа на спине. После предварительного обескровливания 3 107242015.06.30 стопы и голени с помощью жгута-бинта Мартенса осуществляют наложение пневматического жгута в нижней трети голени. Через линейный разрез по тылу стопы в проекции второй плюсневой кости рассекают кожу, клетчатку, мобилизуют и отводят в стороны сухожилия разгибателей, продольно вскрывают капсулу плюснефалангового сустава, выделяют дистальный отдел плюсневой кости, головку плюсневой кости выводят в рану. С помощью осциллирующей пилы в поперечном направлении производят поперечную остеотомию головки второй плюсневой кости в средней ее части (фиг. 5). Удаляют дистальный фрагмент головки (фиг. 6). После резекции культю головки обрабатывают разработанным устройством. Для этого сферическую фрезу ставят на торец резецированной плюсневой кости (фиг. 7) и, обхватив рукой рукоятку устройства, совершают им вращательные движения по часовой стрелке в течение 1-2 мин, одновременно отклоняя ось штока от оси плюсневой кости на 15-20 в различных направлениях. В результате формируется новая головка геометрически правильной сферической формы (фиг. 8). Ретроградно осуществляют трансартикулярную фиксацию костей одной или двумя спицами с диастазом 3-4 мм в области вновь сформированного плюснефалангового неоартроза (фиг. 9). Выполняют контрольную рентгенографию переднего отдела стопы, проводят гемостаз по ходу операции, послойно ушивают операционную рану. Накладывают асептическую повязку, выполняют иммобилизацию стопы и нижней половины голени гипсовой шиной. Через 3,5-4 недели удаляют фиксирующие спицы и назначают курс реабилитационного лечения, включающего ЛФК для суставов пальцев стопы и голеностопного сустава, полноценное физиотерапевтическое лечение. Производят как частичные, так и полные (тотальные) резекции головок средних плюсневых костей, используя при этом разработанные устройства с торцевыми фрезами разного диаметра. В зависимости от количества молоткообразно деформированных пальцев и локализации болевых ощущений и натоптышей на подошвенной поверхности стопы, может выполняться резекция головок второй, третьей, четвертой и пятой плюсневых костей. Сущность и эффективность применения предлагаемого устройства поясняется следующими клиническими примерами. Пример 1. Пациентка С. (история болезни 12247/2/1487), 56 лет, поступила в 6-й ГКБ г. Минска 09.12.2010 г. с диагнозом Ревматоидный артрит. Вторичное двустороннее поперечное плоскостопие, вальгусное отклонение первых пальцев 4-й степени, молоткообразная деформация второго и третьего пальцев обеих стоп, выраженная центральная метатарзалгия. До операции пациентку беспокоила деформация обеих стоп, натоптыши и боли на подошве в области головок средних плюсневых костей, затруднения в подборе обуви. На рентгенограмме обеих стоп в прямой проекции (фиг. 10) отмечался подвывих второго пальца в плюснефаланговом суставе слева и вывихи второго и третьего пальцев справа. Угол отклонения первого пальца кнаружи составлял 41 слева и 47 справа, угол первого межплюсневого промежутка - 20 слева, 23 справа, отмечалось смещение сесамовидных костей первого плюснефалангового сустава в область межплюсневого промежутка на обеих стопах. 14.12.10 г. пациентка оперирована на правой стопе (фиг. 11), а 16.11.2011 г. - на левой стопе (фиг. 12). С обеих сторон хирургическая коррекция произведена с резекцией головок второй и третьей плюсневых костей. При этом справа артропластика выполнена традиционным способом, а слева - с применением разработанного устройства. Учитывая выраженную деформацию первого луча стопы, на обеих стопах дополнительно выполнена корригирующая остеотомия первой плюсневой кости и резекция основания проксимальной фаланги большого пальца по Брандесу. Послеоперационный период протекал без осложнений. 4 107242015.06.30 Осмотрена через 3 года после начатого хирургического лечения. Пациентка носит стандартную обувь, довольна косметическим результатом лечения, боли в левой стопе не беспокоят, справа периодически возникает болевой синдром в области резецированных плюснефаланговых суставов. На рентгенограмме правой стопы в прямой проекции через 3 года после вмешательства (фиг. 13) рентгеновские суставные щели второго и третьего плюснефаланговых суставов сужены, имеются оссификаты и краевые костные разрастания суставных концов сочленяющихся костей. Угол отклонения первого пальца кнаружи составляет 15, угол первого межплюсневого промежутка - 8 . На левой стопе (где для обработки опилов плюсневых костей применялись сферические фрезы) через 2 года после операции рентгеновские суставные щели второго и третьего плюснефаланговых суставов достаточной ширины, суставные поверхности конгруэнтны, оссификаты отсутствуют (фиг. 14). Угол отклонения первого пальца кнаружи составляет 11, угол первого межплюсневого промежутка - 6. Движения в плюснефаланговых суставах безболезненны, в достаточном объеме. Пример 2. Пациентка Б. (история болезни 3714/2/473), 57 лет, поступила в ортопедотравматологическое отделение 6-й ГКБ г. Минска 05.04.2011 г. с диагнозом Правостороннее поперечное плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца 4-й степени, молоткообразная деформация второго пальца с подвывихом в плюснефаланговом суставе,выраженная центральная метатарзалгия правой стопы. При поступлении пациентку беспокоили боли в стопе, особенно под головкой второй плюсневой кости, отмечалась выраженная поперечная распластанность, отклонение большого пальца кнаружи, натоптыши на подошве под головками второй-третьей плюсневых костей (фиг. 15). На рентгенограмме правой стопы в прямой проекции определялся подвывих второго пальца в плюснефаланговом суставе, смещение сесамовидных костей первого плюснефалангового сустава в область межплюсневого промежутка. Угол отклонения первого пальца кнаружи составлял 48, угол первого межплюсневого промежутка - 20 (фиг. 16). 07.04.2011 г. пациентке выполнена оперативная коррекция деформации правой стопы(остеотомия основания первой плюсневой кости) вместе с частичной резекцией головки второй плюсневой кости с помощью разработанного устройства (фиг. 17). Пациентка осмотрена через 3,5 года после вмешательства. Форма стопы правильная,натоптыши на подошве отсутствуют (фиг. 18). На рентгенограмме правой стопы в прямой проекции четко определяется щель вновь сформированного второго плюснефалангового сустава (фиг. 19). Угол отклонения первого пальца кнаружи составляет 3, угол первого межплюсневого промежутка - 9, наблюдается правильное положение сесамовидного комплекса под головкой первой плюсневой кости. Отдаленный результат лечения расценен как отличный. Приведенные примеры наглядно демонстрируют эффективность резекционной артропластики плюснефаланговых суставов с применением разработанного устройства как при ревматоидной стопе, так и при статическом поперечном плоскостопии с фиксированными молоткообразными деформациями средних пальцев стопы, сопровождающимися распространенными натоптышами на подошве и выраженной центральной метатарзалгией. Оперативные вмешательства с использованием разработанного устройства выполнены 24 пациентам (22 женщинам и 2 мужчинам) в возрасте от 45 до 72 лет на 32 стопах. Во всех случаях получены положительные исходы лечения. Таким образом, использование предлагаемого устройства в процессе выполнения резекции головки плюсневой кости при артропластике плюснефалангового сустава стопы позволяет после укорачивающей резекции плюсневой кости полностью удалить остатки надкостницы и сформировать новую головку меньшего диаметра, имеющую геометриче 5 107242015.06.30 ски правильную сферическую форму, конгруэнтную основанию проксимальной фаланги соответствующего пальца, что обеспечивает стабильность вновь сформированного плюснефалангового сустава, снижает вероятность рецидива молоткообразной деформации пальца и возникновения остеофитов на конце плюсневой кости в отдаленном послеоперационном периоде. Применение разработанного устройства позволяет эффективно ликвидировать болевой синдром и натоптыши на подошвенной поверхности, восстановить опорную функцию переднего отдела стопы, исключить рецидив заболевания и повысить эффективность хирургического лечения данной категории пациентов. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 10

МПК / Метки

МПК: A61B 17/60, A61B 17/56

Метки: резекционной, стопы, устройство, артропластики, плюснефалангового, сустава

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/10-u10724-ustrojjstvo-dlya-rezekcionnojj-artroplastiki-plyusnefalangovogo-sustava-stopy.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Устройство для резекционной артропластики плюснефалангового сустава стопы</a>

Предыдущий патент: Асинхронный двигатель

Следующий патент: Картонный ящик лоткового типа

Случайный патент: Гусеничный асфальтоукладчик