Ветроэнергетическая установка

Номер патента: 9024

Опубликовано: 30.04.2007

Авторы: Лаврентьев Николай Алексеевич, Лаврентьева Юлия Николаевна

Текст

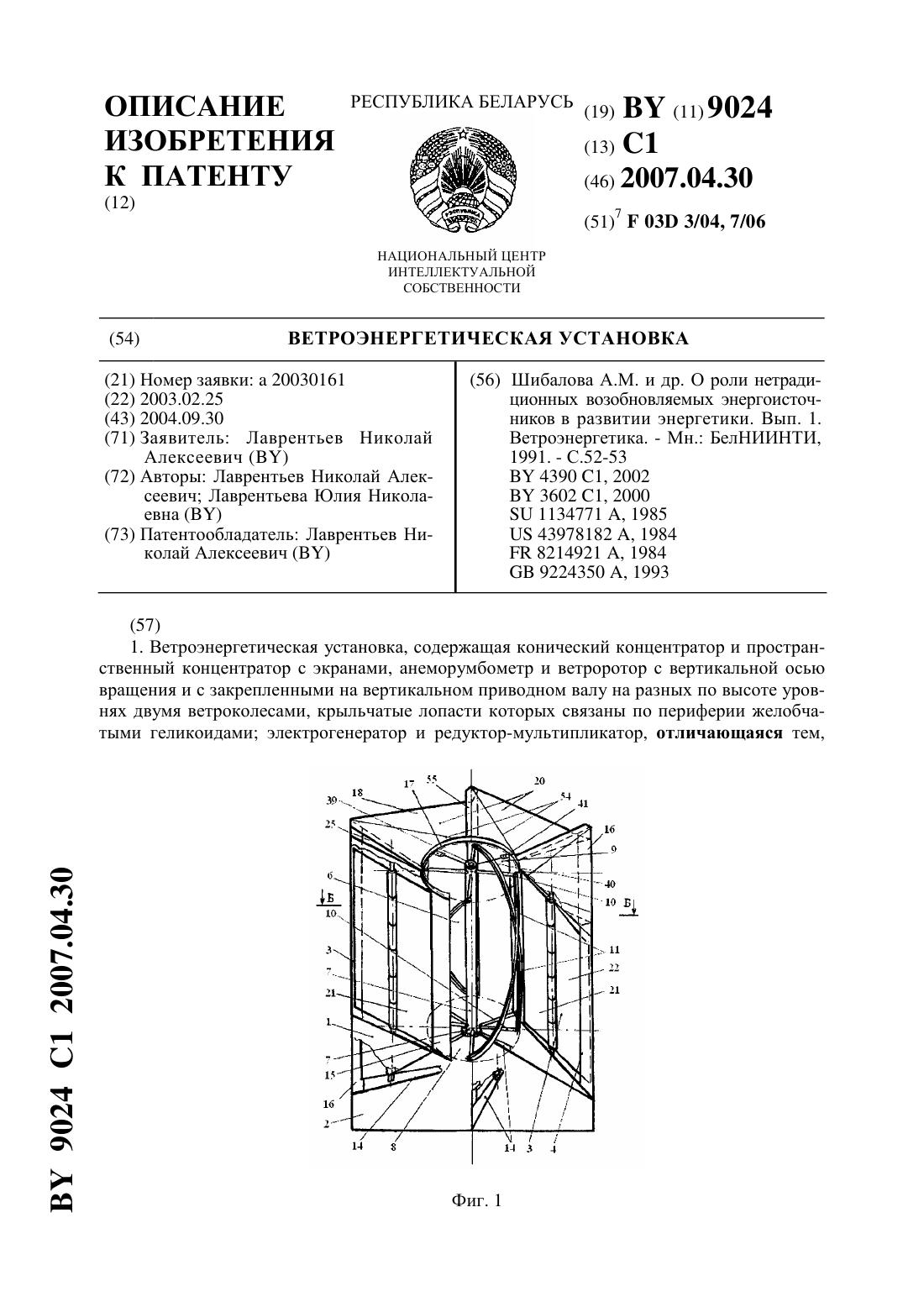

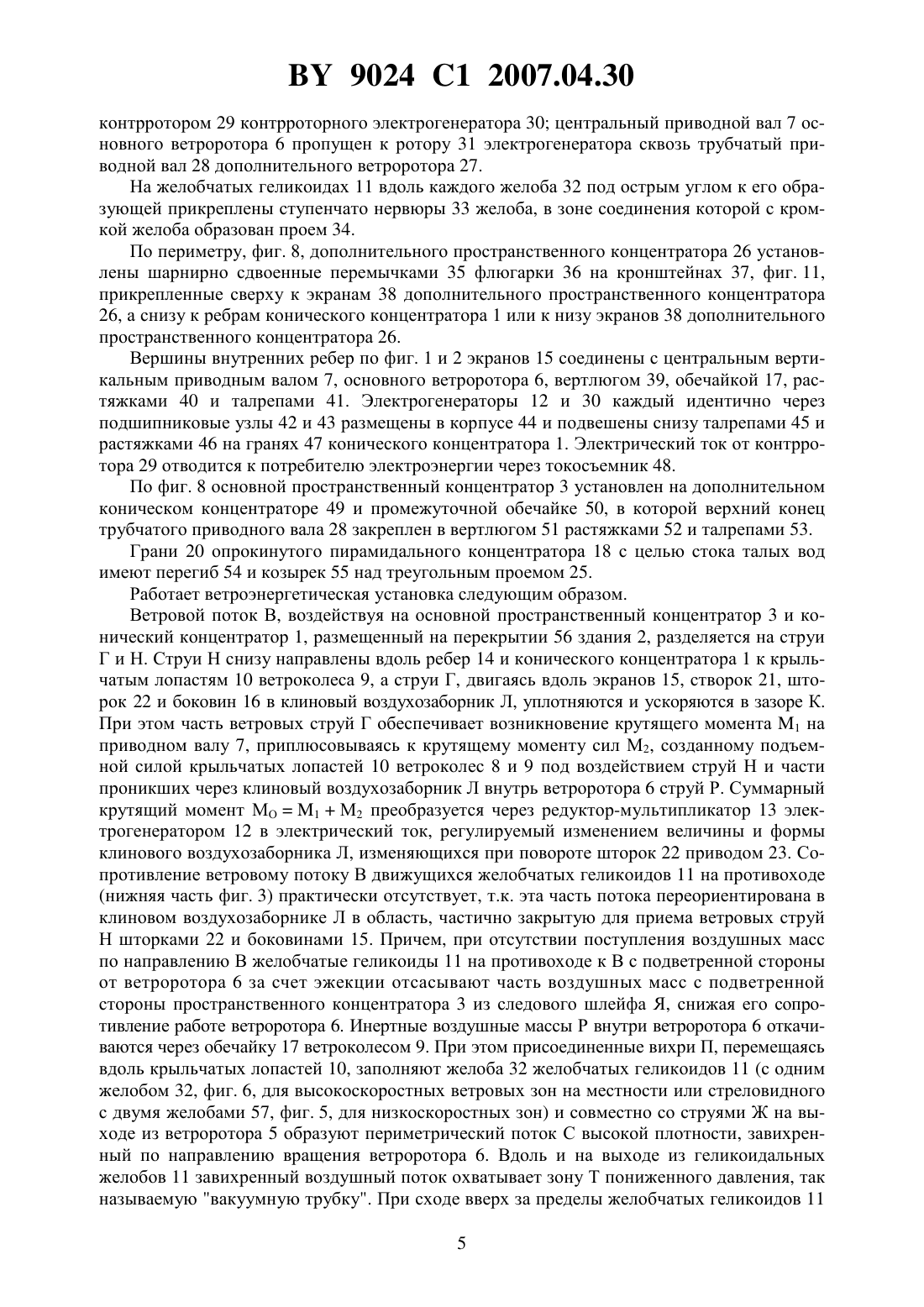

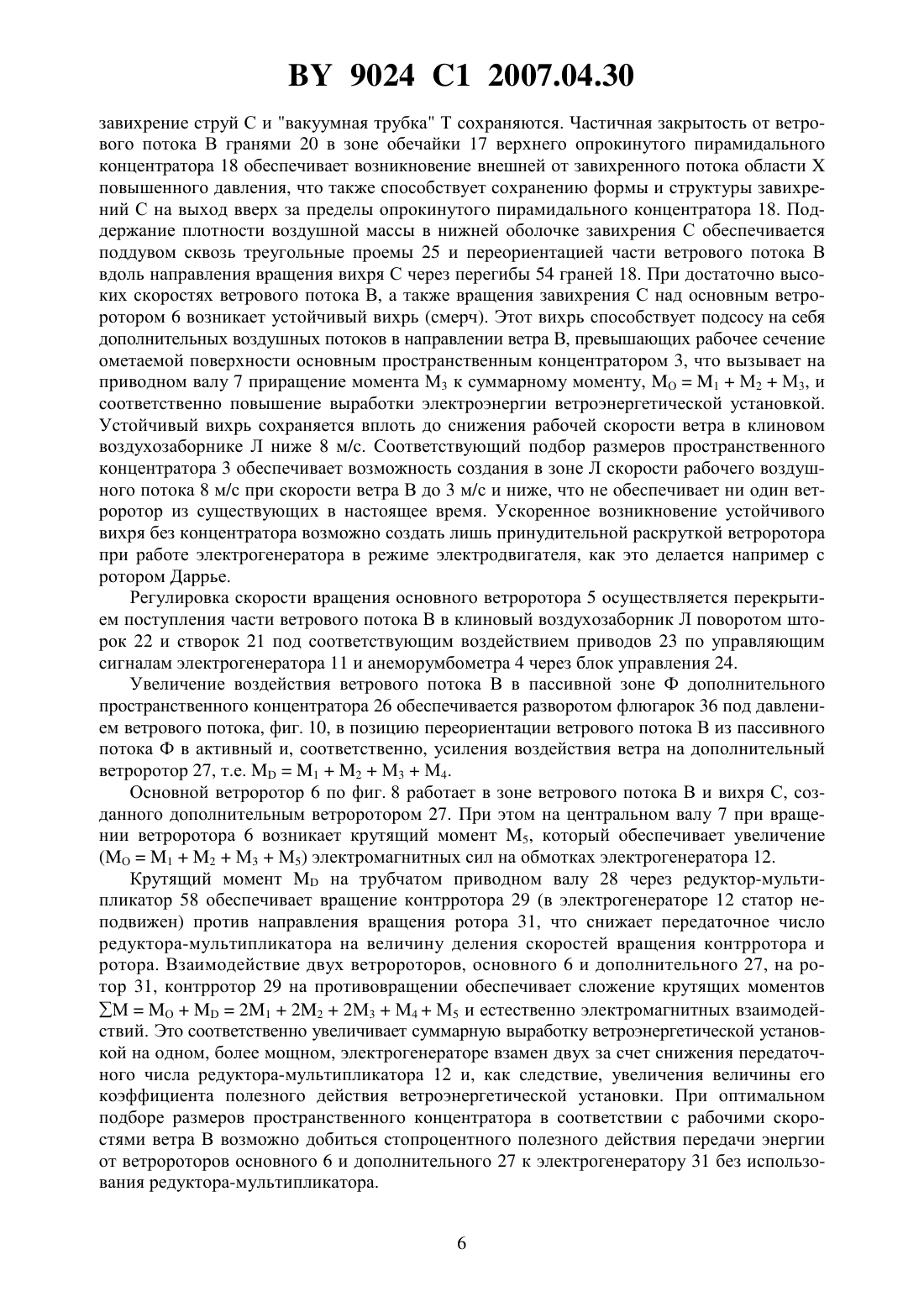

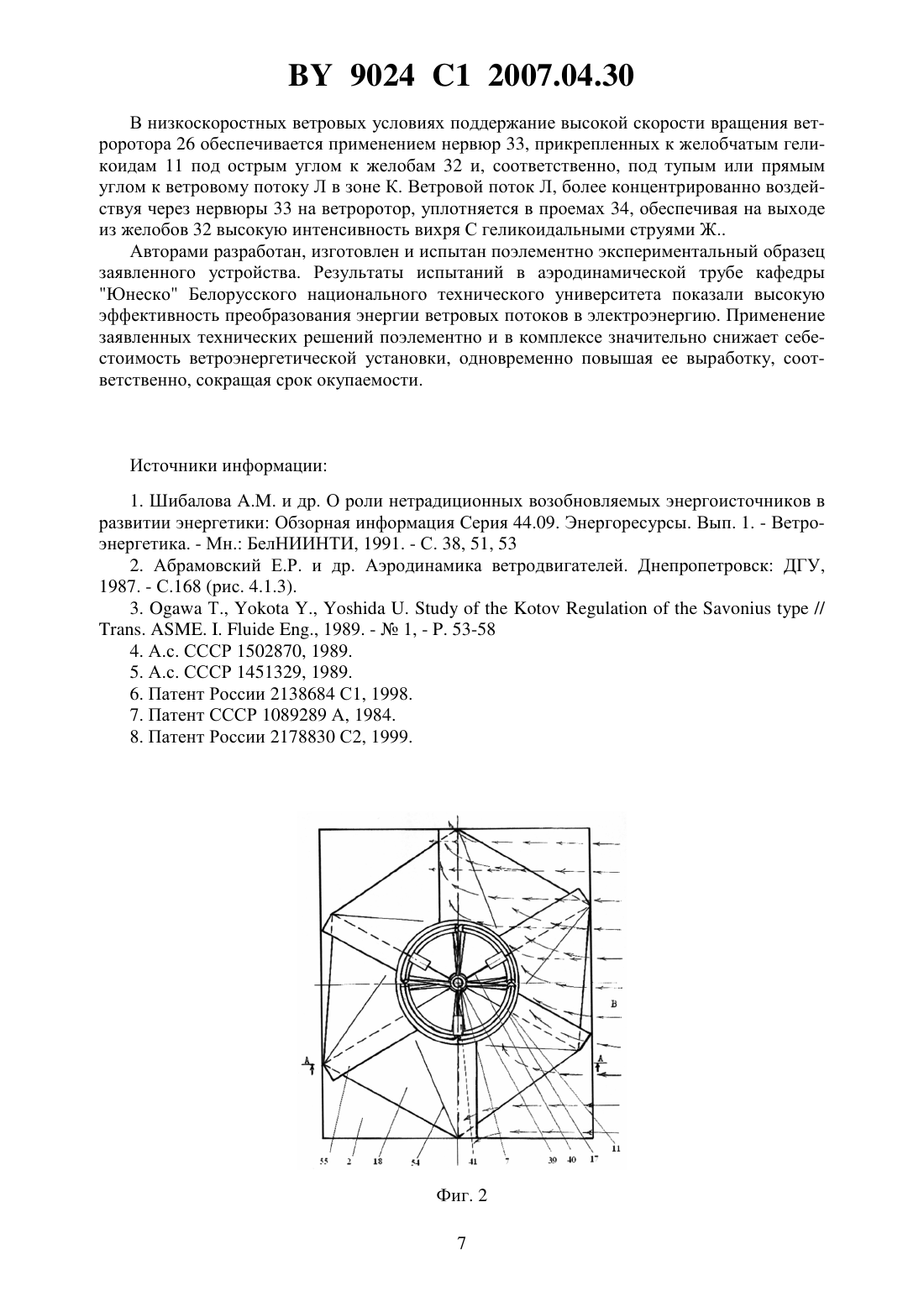

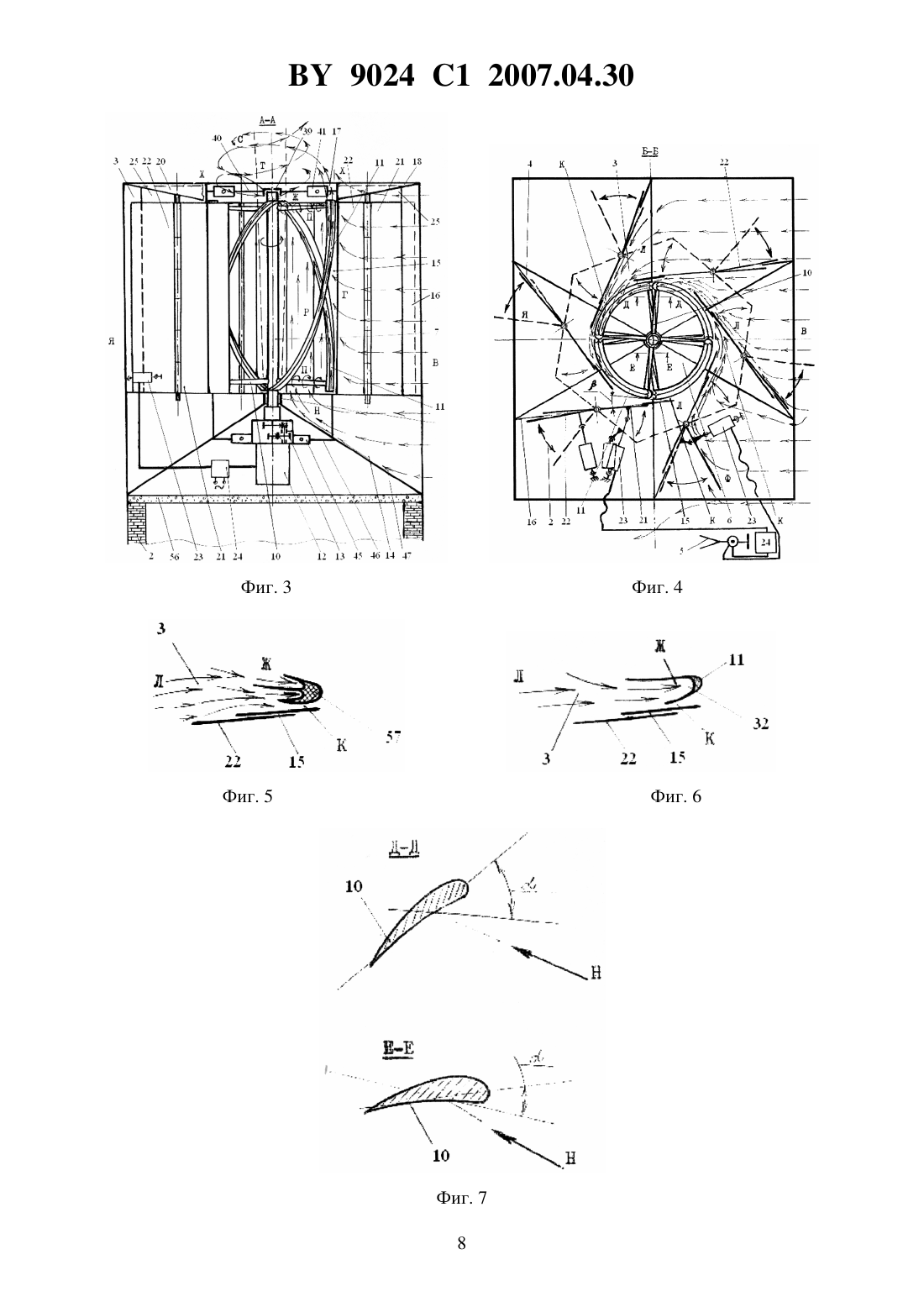

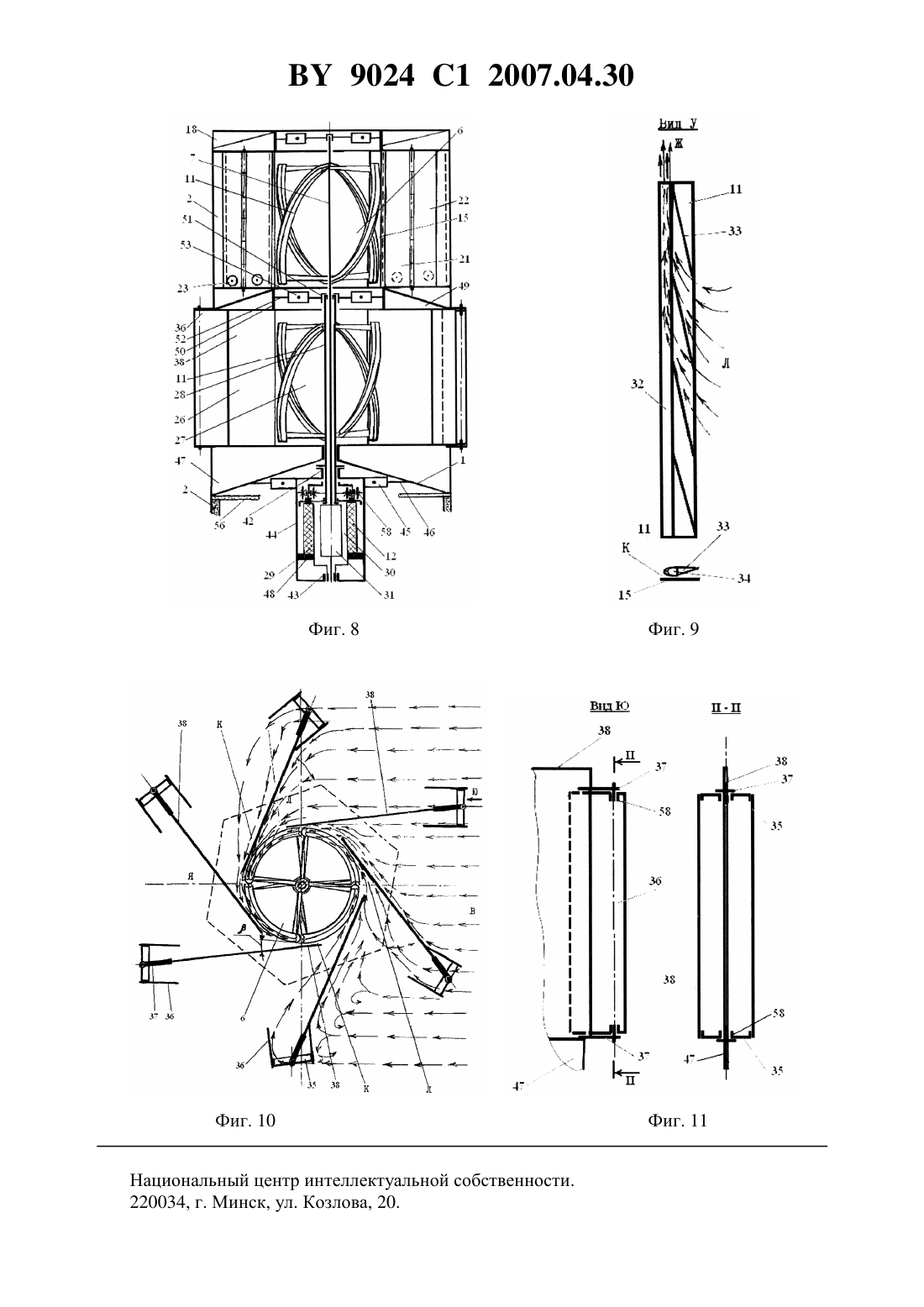

(51)03 3/04, 7/06 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(71) Заявитель Лаврентьев Николай Алексеевич(72) Авторы Лаврентьев Николай Алексеевич Лаврентьева Юлия Николаевна(73) Патентообладатель Лаврентьев Николай Алексеевич(56) Шибалова А.М. и др. О роли нетрадиционных возобновляемых энергоисточников в развитии энергетики. Вып. 1. Ветроэнергетика. - Мн. БелНИИНТИ,1991. - С.52-534390 1, 20023602 1, 20001134771 , 198543978182 , 19848214921 , 19849224350 , 1993(57) 1. Ветроэнергетическая установка, содержащая конический концентратор и пространственный концентратор с экранами, анеморумбометр и ветроротор с вертикальной осью вращения и с закрепленными на вертикальном приводном валу на разных по высоте уровнях двумя ветроколесами, крыльчатые лопасти которых связаны по периферии желобчатыми геликоидами электрогенератор и редуктор-мультипликатор, отличающаяся тем, Фиг. 1 9024 1 2007.04.30 что конический концентратор выполнен с ребрами, направленными по касательной к ветроротору, по наружному периметру конического концентратора к его ребрам по касательной к ветроротору по направлению его вращения вертикально присоединены экраны пространственного концентратора, а по его внутреннему периметру к его ребрам с зазором к желобчатым геликоидам ветроротора и по касательной к нему вертикально присоединены боковины в верхней части пространственного концентратора по его внутреннему периметру к боковинам сверху с зазором к желобчатым геликоидам ветроротора присоединена обечайка, к которой прикреплен опрокинутый пирамидальный концентратор, по нижнему периметру которого последовательно прикреплены ребрами его грани, связывающие экраны и боковины пространственного концентратора в проемах между экранами и боковинами на вертикальной оси шарнирно закреплены шторки и створки, приводы которых связаны с блоком управления, на который поступают сигналы от электрогенератора и анеморумбометра. 2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что внутренние ребра граней опрокинутого пирамидального концентратора связаны с низом обечайки, по наружному периметру опрокинутого пирамидального концентратора вершины наружных ребер каждой его грани последовательно присоединены от вершины предыдущего экрана с наклоном к последующему по периметру экрану, образуя треугольные проемы по направлению вращения ветроротора между радиальными ребрами предыдущей и по периметру последующей граней. 3. Установка по пп. 1 или 2, отличающаяся тем, что над ветроротором с вертикальной осью вращения, связанным через приводной вал с контрротором электрогенератора, и над опрокинутым пирамидальным концентратором установлены дополнительный пространственный концентратор и дополнительный ветроротор с вертикальной осью вращения, связанный через центральный вал с ротором электрогенератора. 4. Установка по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что на желобчатых геликоидах вдоль каждого желоба под острым углом к его образующей ступенчато прикреплены нервюры, в зоне соединения которой с кромкой желоба образован проем. 5. Установка по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что по периметру пространственного концентратора шарнирно установлены сдвоенные створки с перемычками на кронштейнах, прикрепленных сверху к экранам пространственного концентратора, а снизу - к ребрам конического концентратора или к низу экранов пространственного концентратора. Изобретение относится к ветроэнергетике, а именно к конструкциям ветроэнергетических установок, и может быть использовано в различных областях хозяйственной деятельности. Известны конструкции ветроэнергетических установок, содержащие лопастные ветророторы с вертикальной осью вращения и электрогенератором, обеспечивающие концентрацию ветрового потока с площади значительно большей, чем ометаемая ветроротором поверхность, причем сконцентрированный и соответственно ускоренный ветровой поток направлен под углом к рабочей зоне лопастного ветроротора 1, 2 для создания дополнительного крутящего момента на оси лопастного ветроротора. Известно также устройство, содержащее два ветроколеса на одном вертикальном валу,крылья аэродинамического профиля которых связаны в цилиндроид или конусоид, формирующие вертикальный вихрь, а вертикальный вал связан с редуктором-мультипликатором и электрогенератором 8. Ближайшим техническим решением, принятым в качестве прототипа, является ветроэнергетическая установка, так называемая башня Йена, содержащая два ветроколеса на одном вертикальном валу с электрогенератором, размещенные в раструбе вертикального конического (или шатрового) концентратора, преобразующего горизонтальный ветровой поток в вертикальный, а над раструбом закреплен формирователь вихря в виде полого ци 2 9024 1 2007.04.30 линдра с вертикальными щелевыми проемами и экранами по наружному периметру полого цилиндра 1, стр.53. Достоинство этого устройства заключается в достаточно высоком уровне использования ветрового потока, направленного под конический концентратор и приращение энергии за счет косвенного использования ветрового потока в зоне полого цилиндра, формирующего восходящий вихрь, отсасывающий дополнительные воздушные массы через ветроколеса в раструбе конического концентратора. Запуск в работу этого устройства осуществляется восходящими потоками при нагреве солнечными лучами поверхности конического концентратора, т.е. при появлении тяги восходящего потока нагретого воздуха, или в пасмурную погоду принудительной раскруткой ветроколес электрогенератором, работающим в режиме электродвигателя. Обязательным условием устойчивой работы башни Йена является скорость ветрового потока внутри полого цилиндра не ниже 8 м/с. Недостатками известной конструкции являются громоздкость и связанные с этим неприменимость ее в качестве локального источника энергии на небольшие автономные хозяйственные объекты нестабильность работы, связанная с отсутствием самозапуска в переменчивых климатических условиях. Эти указанные недостатки свойственны всем конструкциям, описанным в последующих за башней Йена усовершенствованных устройствах, т.к. в основном они были связаны с увеличением тяги восходящих потоков воздушных масс путем наращивания высоты полого цилиндра (трубы), количества концентрических цилиндров или замены полого цилиндра на полый конус 4, 5. Указанные усовершенствования привели, не более как, к созданию экспериментальных образцов и, в силу выявленной экономической и эксплуатационной несостоятельности, не доведены до массового внедрения на уровне серийной продукции. В основу изобретения положена задача увеличения производительности ветроэнергетической установки, повышения эксплуатационной надежности, экономической и конструктивной целесообразности путем выполнения ветроэнергетической установки, с коническим концентратором, пространственным концентратором с экранами, анеморумбометром, ветроротором вертикальной оси вращения с закрепленными на центральном вертикальном приводном валу в разных по высоте уровнях двумя ветроколесами, крыльчатые лопасти которых связаны по периферии желобчатыми геликоидами электрогенератор и редуктормультипликатор. Конический концентратор выполнен с ребрами, направленными по касательной к ветроротору, вдоль направления вращения ветроротора вертикально присоединены экраны пространственного концентратора, а по его внутреннему периметру к его ребрам с зазором к желобчатым геликоидам ветроротора присоединены боковины в верхней части пространственного концентратора по его внутреннему периметру к боковинам сверху присоединена обечайка. По направлению вращения ветроротора вертикально присоединены экраны пространственного концентратора, а по его внутреннему периметру к его ребрам с зазором к желобчатым геликоидам ветроротора присоединена обечайка, к которой присоединен опрокинутый пирамидальный концентратор, по нижнему периметру которого последовательно прикреплены ребрами его грани, связывающие экраны и боковины пространственного концентратора. В проемах между экранами и боковинами на вертикальной оси шарнирно закреплены шторки и створки с приводами через блок управления от управляющих сигналов электрогенератора и анеморумбометра. Предпочтительно, чтобы внутренние ребра граней опрокинутого пирамидального концентратора были связаны с низом обечайки, а по наружному периметру опрокинутого пирамидального концентратора вершины наружных ребер каждой грани последовательно присоединены от вершины предыдущего экрана с наклоном к последующему по периметру экрану, образуя треугольные проемы между радиальными ребрами предыдущей и по периметру последующей граней. Предпочтительно, чтобы под ветроротором вертикальной оси вращения с основным пространственным концентратором, с оснащенным сверху опрокинутым пирамидальным концентратором был установлен дополнительный пространственный концентратор и до 3 9024 1 2007.04.30 полнительный ветроротор вертикальной оси вращения, связанный трубчатым валом с контрротором электрогенератора центральный приводной вал основного ветроротора пропущен к ротору электрогенератора сквозь трубчатый приводной вал дополнительного ветроротора. Предпочтительно, чтобы на желобчатых геликоидах вдоль каждого желоба под острым углом к его образующей были прикреплены ступенчато нервюры желоба, в зоне соединения которой с кромкой желоба образован проем. Предпочтительно, чтобы по периметру пространственного концентратора были установлены шарнирно сдвоенные перемычками флюгарки на кронштейнах, прикрепленных сверху к экранам пространственного концентратора, а снизу к ребрам конического концентратора или к низу экранов пространственного концентратора. На фиг. 1 представлен общий вид ветроэнергетической установки с одним основным ветроротором фиг. 2 - вид по фиг. 1 ветроэнергетической установки, вид сверху фиг. 3 - вид по фиг. 1 в разрезе А-А фиг. 4 - вид по фиг. 1 в разрезе Б-Б фиг. 5 - профиль двухжелобчатого (стреловидного) геликоида фиг. 6 - профиль одножелобчатого геликоида фиг. 7 - крыльчатая лопасть в сечениях Д-Д и Ж-Ж фиг. 8 - изображение ветроэнергетической установки с дополнительным ветроротором фиг. 9 - развертка желобчатого геликоида с нервюрами, вид по У фиг. 10 - вариант оснащения пространственного концентратора сдвоенными флюгарками, вид сверху фиг. 11 - экран со сдвоенными флюгарками, вид по Ю. Ветроэнергетическая установка содержит конический концентратор 1, например, модернизированная крыша здания 2 и основной пространственный концентратор 3 с экранами 4,анеморумбометр 5, основной ветроротор 6 с вертикальной осью вращения и с закрепленными на центральном вертикальном приводном валу 7 в разных по высоте уровнях двумя ветроколесами 8 и 9, крыльчатые лопасти 10 которых связаны по периферии желобчатыми геликоидами 11 электрогенератор 12 и редуктор-мультипликатор 13. Конический концентратор 1 выполнен с ребрами 14, направленными по касательной к основному ветроротору 6 вдоль направления его вращения. К ребрам 14 вертикально присоединены экраны 15 основного пространственного концентратора 3, а по его внутреннему периметру к его ребрам с зазором К к желобчатым геликоидам 11 основного ветроротора 6 присоединены боковины 16. В верхней части основного пространственного концентратора 3 по его внутреннему периметру к боковинам 16 сверху присоединена обечайка 17, к которой присоединен по фиг. 1,2,3 опрокинутый пирамидальный концентратор 18. По его нижнему периметру последовательно прикреплены скругленными краями 19 его грани 20 к обечайке 17, связывающие экраны 15 и боковины 16 основного пространственного концентратора 3 в проемах между экранами 15 и боковинами 16 на вертикальной оси шарнирно закреплены шторки 21 и створки 22 с приводами 23 через блок управления 24 от управляющих сигналов электрогенератора 12 и анеморумбометра 5. Внутренние ребра граней 20 опрокинутого пирамидального концентратора 18 связаны с низом обечайки 17, а по наружному периметру опрокинутого пирамидального концентратора 18 вершины наружных ребер каждой грани 20 последовательно присоединены от вершины предыдущего экрана 15 с наклоном к последующему по периметру экрану 15, образуя треугольные проемы 25 между радиальными ребрами предыдущей и по периметру последующей граней 20. Под основным ветроротором 6 вертикальной оси вращения с основным пространственным концентратором 3, с оснащенным сверху опрокинутым пирамидальным концентратором 18 по рис. 8 установлен дополнительный пространственный концентратор 26 и дополнительный ветроротор 27 вертикальной оси вращения, связанный трубчатым валом 28 с 4 9024 1 2007.04.30 контрротором 29 контрроторного электрогенератора 30 центральный приводной вал 7 основного ветроротора 6 пропущен к ротору 31 электрогенератора сквозь трубчатый приводной вал 28 дополнительного ветроротора 27. На желобчатых геликоидах 11 вдоль каждого желоба 32 под острым углом к его образующей прикреплены ступенчато нервюры 33 желоба, в зоне соединения которой с кромкой желоба образован проем 34. По периметру, фиг. 8, дополнительного пространственного концентратора 26 установлены шарнирно сдвоенные перемычками 35 флюгарки 36 на кронштейнах 37, фиг. 11,прикрепленные сверху к экранам 38 дополнительного пространственного концентратора 26, а снизу к ребрам конического концентратора 1 или к низу экранов 38 дополнительного пространственного концентратора 26. Вершины внутренних ребер по фиг. 1 и 2 экранов 15 соединены с центральным вертикальным приводным валом 7, основного ветроротора 6, вертлюгом 39, обечайкой 17, растяжками 40 и талрепами 41. Электрогенераторы 12 и 30 каждый идентично через подшипниковые узлы 42 и 43 размещены в корпусе 44 и подвешены снизу талрепами 45 и растяжками 46 на гранях 47 конического концентратора 1. Электрический ток от контрротора 29 отводится к потребителю электроэнергии через токосъемник 48. По фиг. 8 основной пространственный концентратор 3 установлен на дополнительном коническом концентраторе 49 и промежуточной обечайке 50, в которой верхний конец трубчатого приводного вала 28 закреплен в вертлюгом 51 растяжками 52 и талрепами 53. Грани 20 опрокинутого пирамидального концентратора 18 с целью стока талых вод имеют перегиб 54 и козырек 55 над треугольным проемом 25. Работает ветроэнергетическая установка следующим образом. Ветровой поток В, воздействуя на основной пространственный концентратор 3 и конический концентратор 1, размещенный на перекрытии 56 здания 2, разделяется на струи Г и Н. Струи Н снизу направлены вдоль ребер 14 и конического концентратора 1 к крыльчатым лопастям 10 ветроколеса 9, а струи Г, двигаясь вдоль экранов 15, створок 21, шторок 22 и боковин 16 в клиновый воздухозаборник Л, уплотняются и ускоряются в зазоре К. При этом часть ветровых струй Г обеспечивает возникновение крутящего момента 1 на приводном валу 7, приплюсовываясь к крутящему моменту сил М 2, созданному подъемной силой крыльчатых лопастей 10 ветроколес 8 и 9 под воздействием струй Н и части проникших через клиновый воздухозаборник Л внутрь ветроротора 6 струй Р. Суммарный крутящий момент МО 1 М 2 преобразуется через редуктор-мультипликатор 13 электрогенератором 12 в электрический ток, регулируемый изменением величины и формы клинового воздухозаборника Л, изменяющихся при повороте шторок 22 приводом 23. Сопротивление ветровому потоку В движущихся желобчатых геликоидов 11 на противоходе(нижняя часть фиг. 3) практически отсутствует, т.к. эта часть потока переориентирована в клиновом воздухозаборнике Л в область, частично закрытую для приема ветровых струй Н шторками 22 и боковинами 15. Причем, при отсутствии поступления воздушных масс по направлению В желобчатые геликоиды 11 на противоходе к В с подветренной стороны от ветроротора 6 за счет эжекции отсасывают часть воздушных масс с подветренной стороны пространственного концентратора 3 из следового шлейфа Я, снижая его сопротивление работе ветроротора 6. Инертные воздушные массы Р внутри ветроротора 6 откачиваются через обечайку 17 ветроколесом 9. При этом присоединенные вихри П, перемещаясь вдоль крыльчатых лопастей 10, заполняют желоба 32 желобчатых геликоидов 11 (с одним желобом 32, фиг. 6, для высокоскоростных ветровых зон на местности или стреловидного с двумя желобами 57, фиг. 5, для низкоскоростных зон) и совместно со струями Ж на выходе из ветроротора 5 образуют периметрический поток С высокой плотности, завихренный по направлению вращения ветроротора 6. Вдоль и на выходе из геликоидальных желобов 11 завихренный воздушный поток охватывает зону Т пониженного давления, так называемую вакуумную трубку. При сходе вверх за пределы желобчатых геликоидов 11 5 9024 1 2007.04.30 завихрение струй С и вакуумная трубка Т сохраняются. Частичная закрытость от ветрового потока В гранями 20 в зоне обечайки 17 верхнего опрокинутого пирамидального концентратора 18 обеспечивает возникновение внешней от завихренного потока областиповышенного давления, что также способствует сохранению формы и структуры завихрений С на выход вверх за пределы опрокинутого пирамидального концентратора 18. Поддержание плотности воздушной массы в нижней оболочке завихрения С обеспечивается поддувом сквозь треугольные проемы 25 и переориентацией части ветрового потока В вдоль направления вращения вихря С через перегибы 54 граней 18. При достаточно высоких скоростях ветрового потока В, а также вращения завихрения С над основным ветроротором 6 возникает устойчивый вихрь (смерч). Этот вихрь способствует подсосу на себя дополнительных воздушных потоков в направлении ветра В, превышающих рабочее сечение ометаемой поверхности основным пространственным концентратором 3, что вызывает на приводном валу 7 приращение момента М 3 к суммарному моменту, О 1 М 2 М 3, и соответственно повышение выработки электроэнергии ветроэнергетической установкой. Устойчивый вихрь сохраняется вплоть до снижения рабочей скорости ветра в клиновом воздухозаборнике Л ниже 8 м/с. Соответствующий подбор размеров пространственного концентратора 3 обеспечивает возможность создания в зоне Л скорости рабочего воздушного потока 8 м/с при скорости ветра В до 3 м/с и ниже, что не обеспечивает ни один ветроротор из существующих в настоящее время. Ускоренное возникновение устойчивого вихря без концентратора возможно создать лишь принудительной раскруткой ветроротора при работе электрогенератора в режиме электродвигателя, как это делается например с ротором Даррье. Регулировка скорости вращения основного ветроротора 5 осуществляется перекрытием поступления части ветрового потока В в клиновый воздухозаборник Л поворотом шторок 22 и створок 21 под соответствующим воздействием приводов 23 по управляющим сигналам электрогенератора 11 и анеморумбометра 4 через блок управления 24. Увеличение воздействия ветрового потока В в пассивной зоне Ф дополнительного пространственного концентратора 26 обеспечивается разворотом флюгарок 36 под давлением ветрового потока, фиг. 10, в позицию переориентации ветрового потока В из пассивного потока Ф в активный и, соответственно, усиления воздействия ветра на дополнительный ветроротор 27, т.е.12 М 3 М 4. Основной ветроротор 6 по фиг. 8 работает в зоне ветрового потока В и вихря С, созданного дополнительным ветроротором 27. При этом на центральном валу 7 при вращении ветроротора 6 возникает крутящий момент 5, который обеспечивает увеличение(О 12 М 3 М 5) электромагнитных сил на обмотках электрогенератора 12. Крутящий моментна трубчатом приводном валу 28 через редуктор-мультипликатор 58 обеспечивает вращение контрротора 29 (в электрогенераторе 12 статор неподвижен) против направления вращения ротора 31, что снижает передаточное число редуктора-мультипликатора на величину деления скоростей вращения контрротора и ротора. Взаимодействие двух ветророторов, основного 6 и дополнительного 27, на ротор 31, контрротор 29 на противовращении обеспечивает сложение крутящих моментов МО 21222 М 3 М 4 М 5 и естественно электромагнитных взаимодействий. Это соответственно увеличивает суммарную выработку ветроэнергетической установкой на одном, более мощном, электрогенераторе взамен двух за счет снижения передаточного числа редуктора-мультипликатора 12 и, как следствие, увеличения величины его коэффициента полезного действия ветроэнергетической установки. При оптимальном подборе размеров пространственного концентратора в соответствии с рабочими скоростями ветра В возможно добиться стопроцентного полезного действия передачи энергии от ветророторов основного 6 и дополнительного 27 к электрогенератору 31 без использования редуктора-мультипликатора. 6 9024 1 2007.04.30 В низкоскоростных ветровых условиях поддержание высокой скорости вращения ветроротора 26 обеспечивается применением нервюр 33, прикрепленных к желобчатым геликоидам 11 под острым углом к желобам 32 и, соответственно, под тупым или прямым углом к ветровому потоку Л в зоне К. Ветровой поток Л, более концентрированно воздействуя через нервюры 33 на ветроротор, уплотняется в проемах 34, обеспечивая на выходе из желобов 32 высокую интенсивность вихря С геликоидальными струями Ж Авторами разработан, изготовлен и испытан поэлементно экспериментальный образец заявленного устройства. Результаты испытаний в аэродинамической трубе кафедры Юнеско Белорусского национального технического университета показали высокую эффективность преобразования энергии ветровых потоков в электроэнергию. Применение заявленных технических решений поэлементно и в комплексе значительно снижает себестоимость ветроэнергетической установки, одновременно повышая ее выработку, соответственно, сокращая срок окупаемости. Источники информации 1. Шибалова и др. О роли нетрадиционных возобновляемых энергоисточников в развитии энергетики Обзорная информация Серия 44.09. Энергоресурсы. Вып. 1. - Ветроэнергетика. - Мн. БелНИИНТИ, 1991. - С. 38, 51, 53 2. Абрамовский Е.Р. и др. Аэродинамика ветродвигателей. Днепропетровск ДГУ,1987. - С.168 (рис. 4.1.3). 3.Т.,.,.// Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 9

МПК / Метки

Метки: ветроэнергетическая, установка

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/9-9024-vetroenergeticheskaya-ustanovka.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Ветроэнергетическая установка</a>

Предыдущий патент: Способ изготовления детали желобообразного профиля поперечного сечения с вогнутым или выпуклым дном

Следующий патент: Способ измельчения изношенных покрышек, устройство и компактный пакет для его осуществления

Случайный патент: Способ ультразвуковой диагностики рака щитовидной железы у детей с узловой патологией