Способ перманентного контроля индивидуального функционального состоятия кровообращения

Номер патента: 4876

Опубликовано: 30.12.2002

Авторы: Хурса Раиса Валентиновна, Балышева Валентина Михайловна, Чеботарев Вячеслав Маркович

Текст

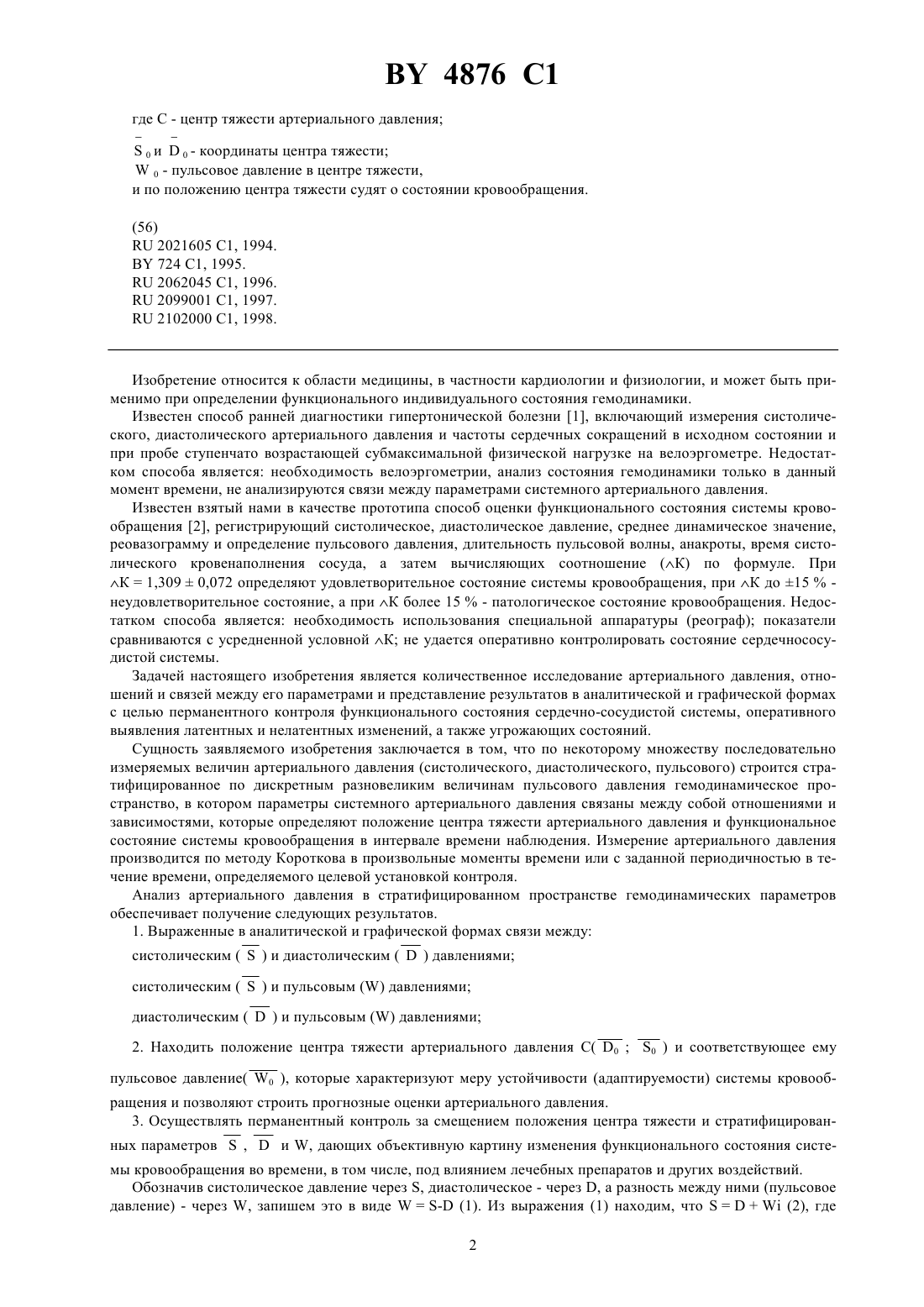

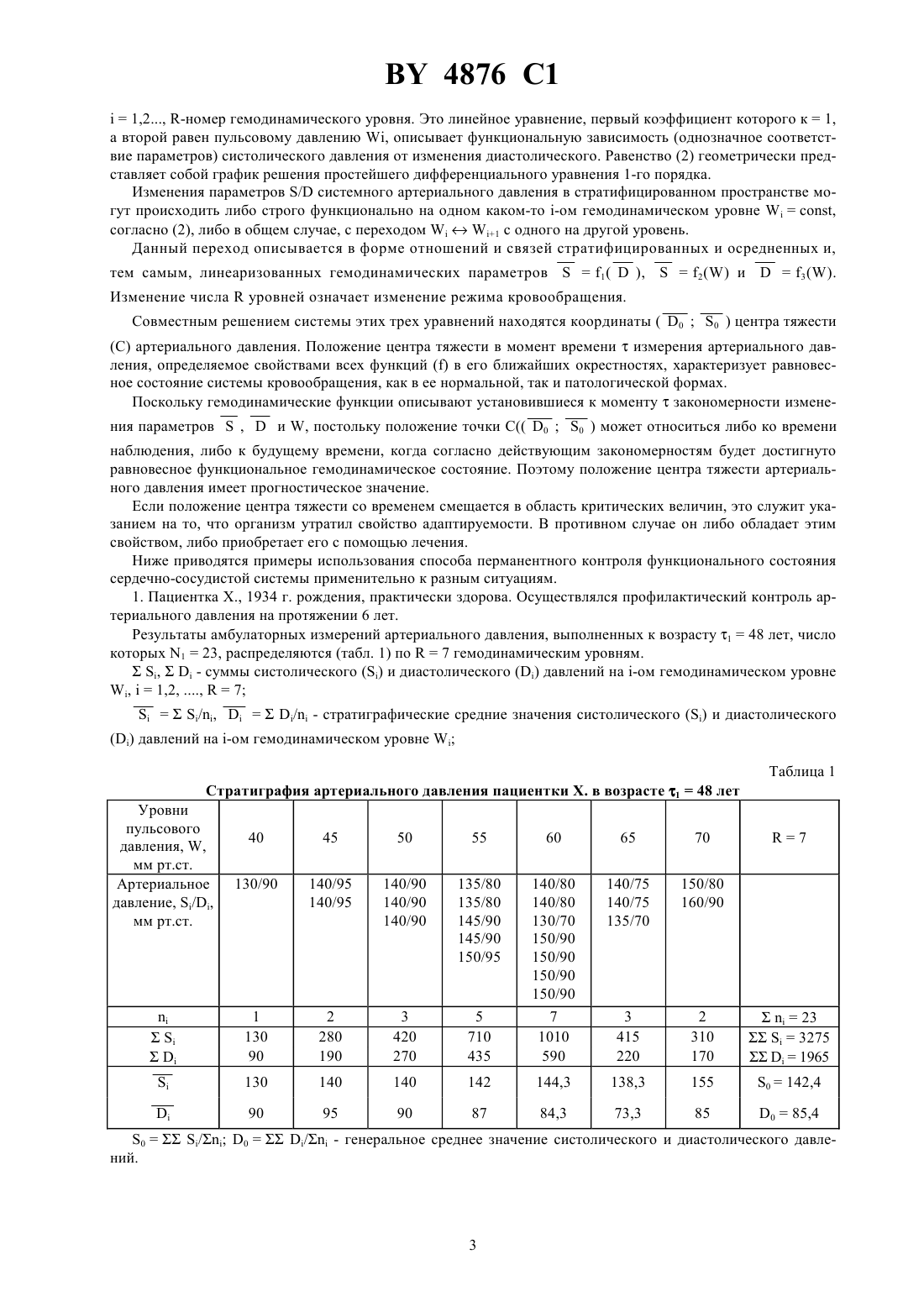

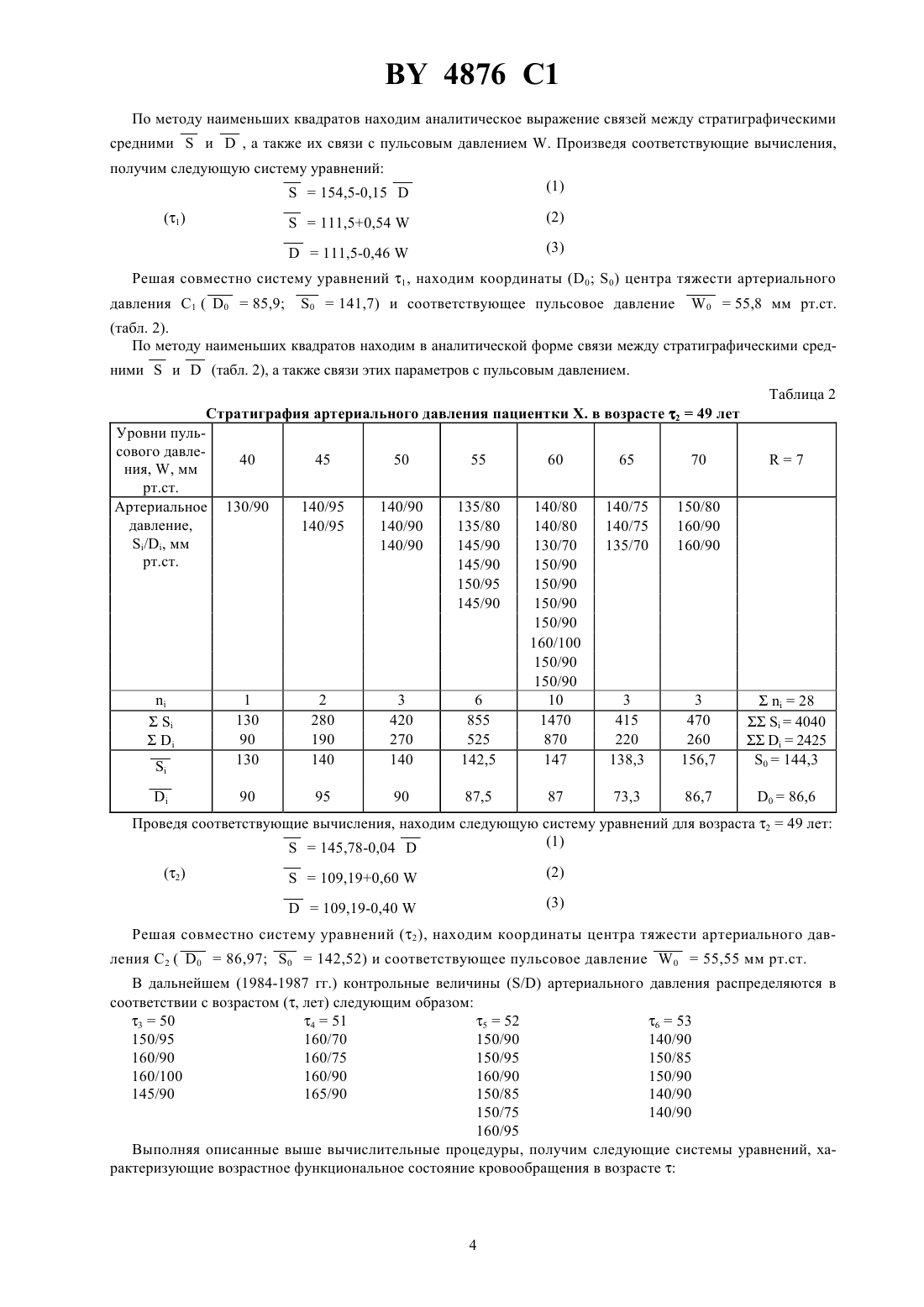

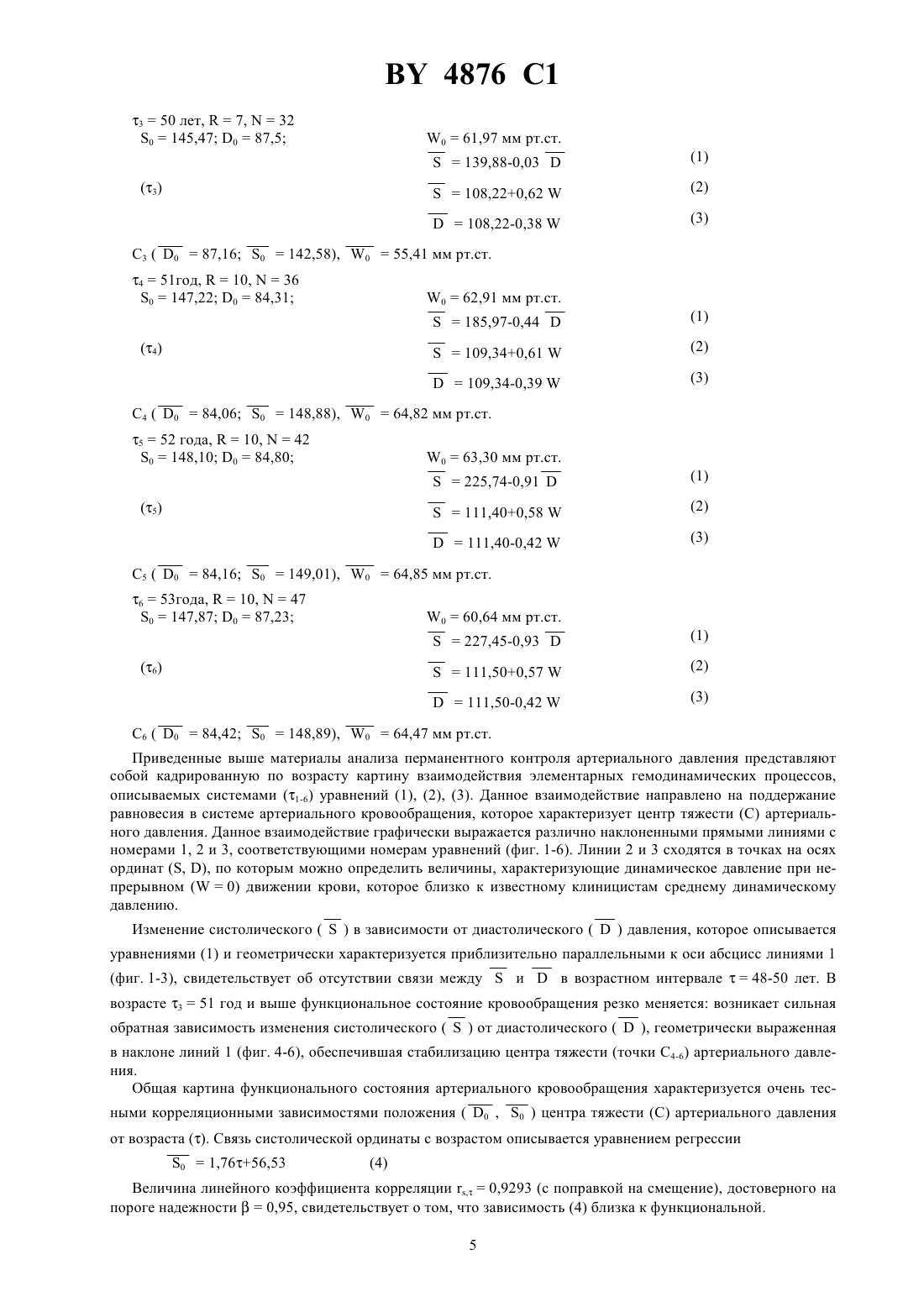

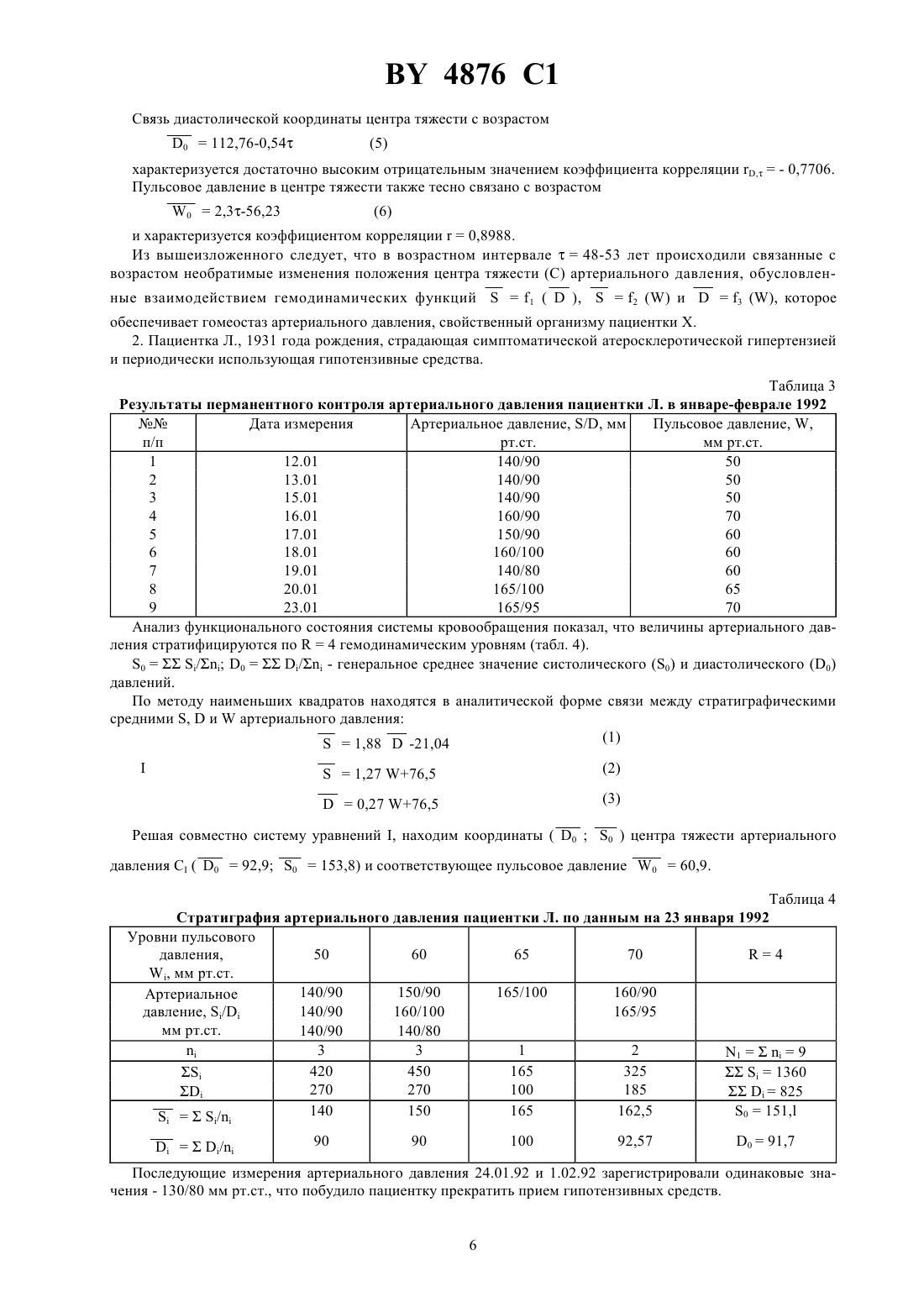

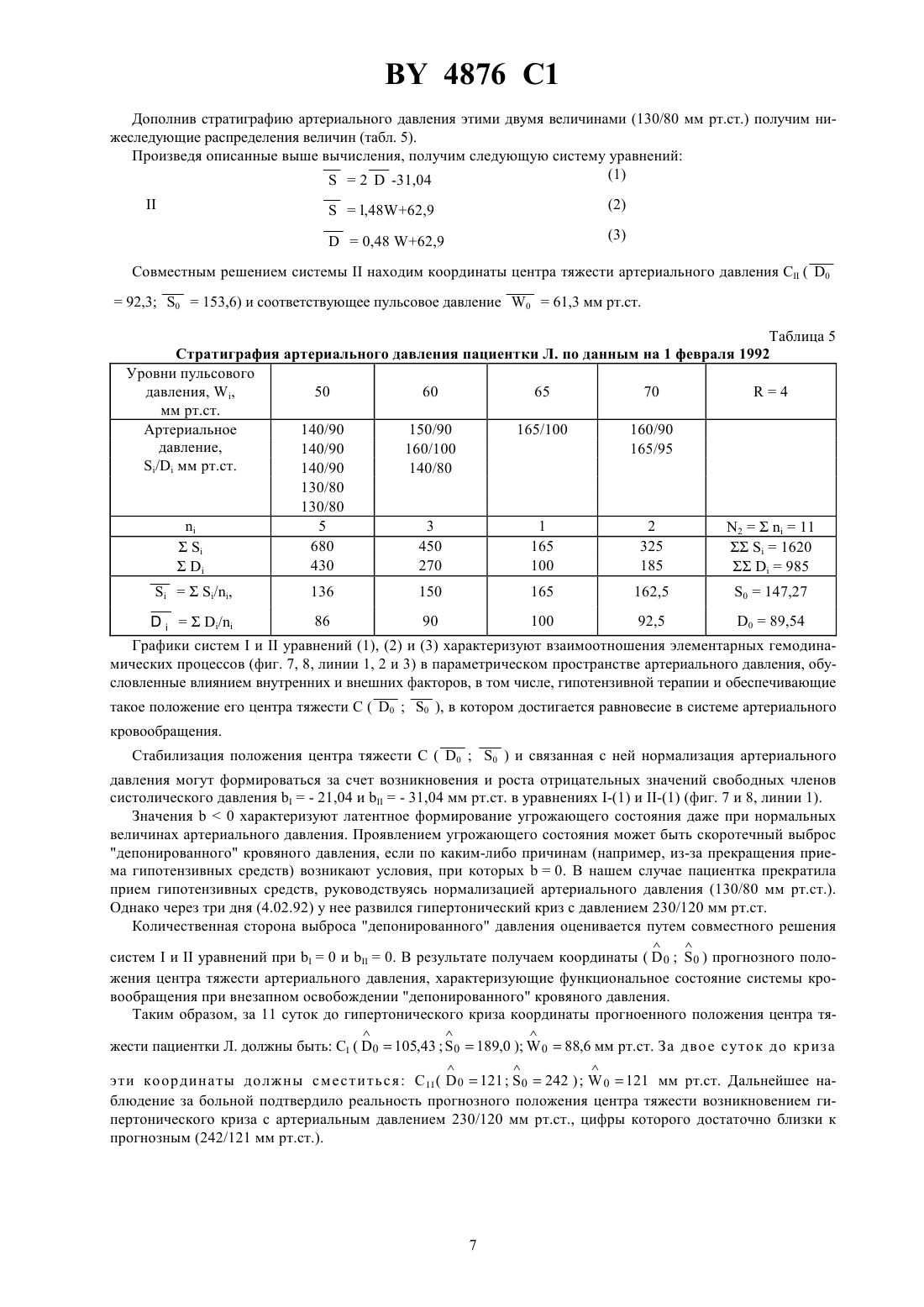

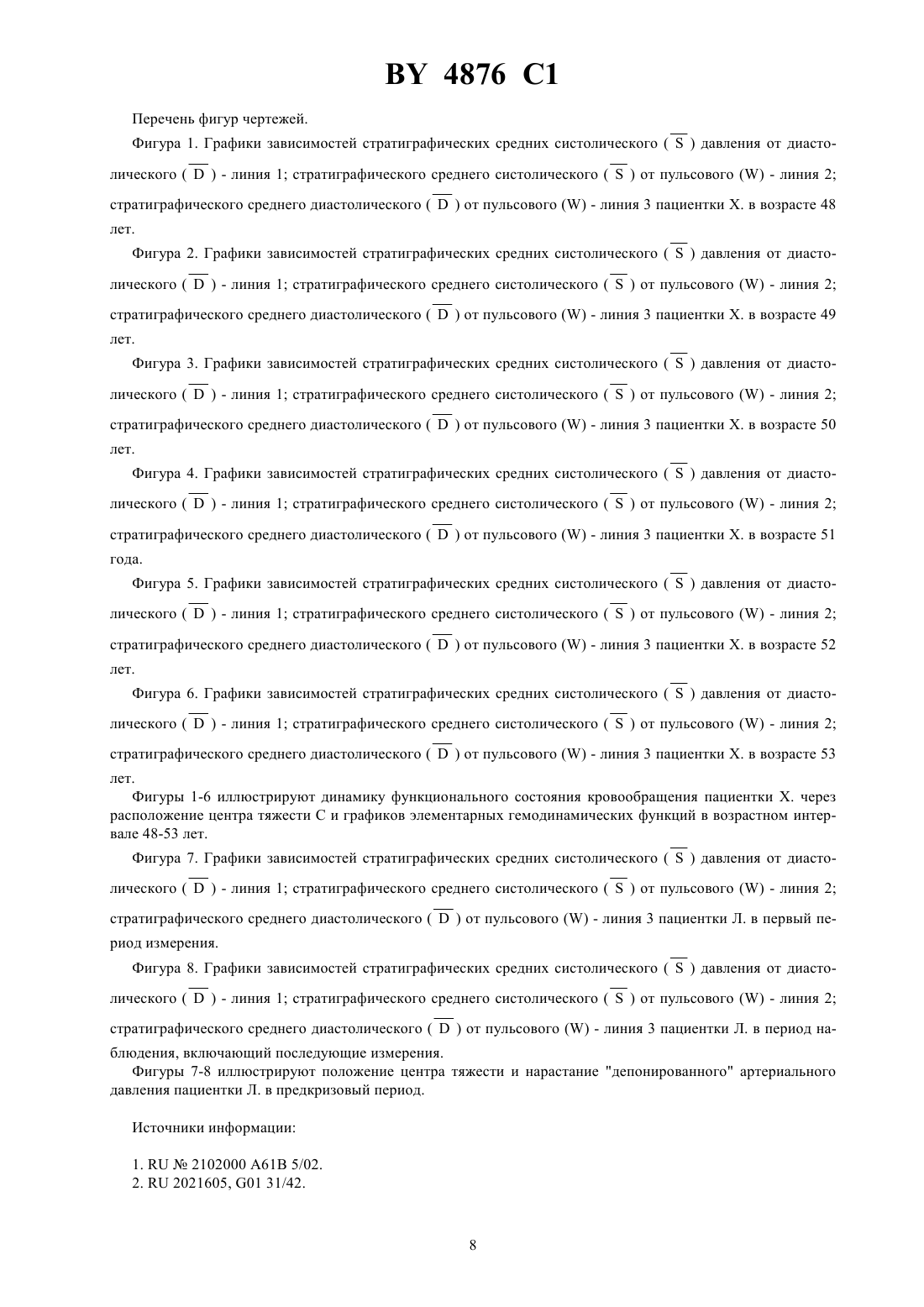

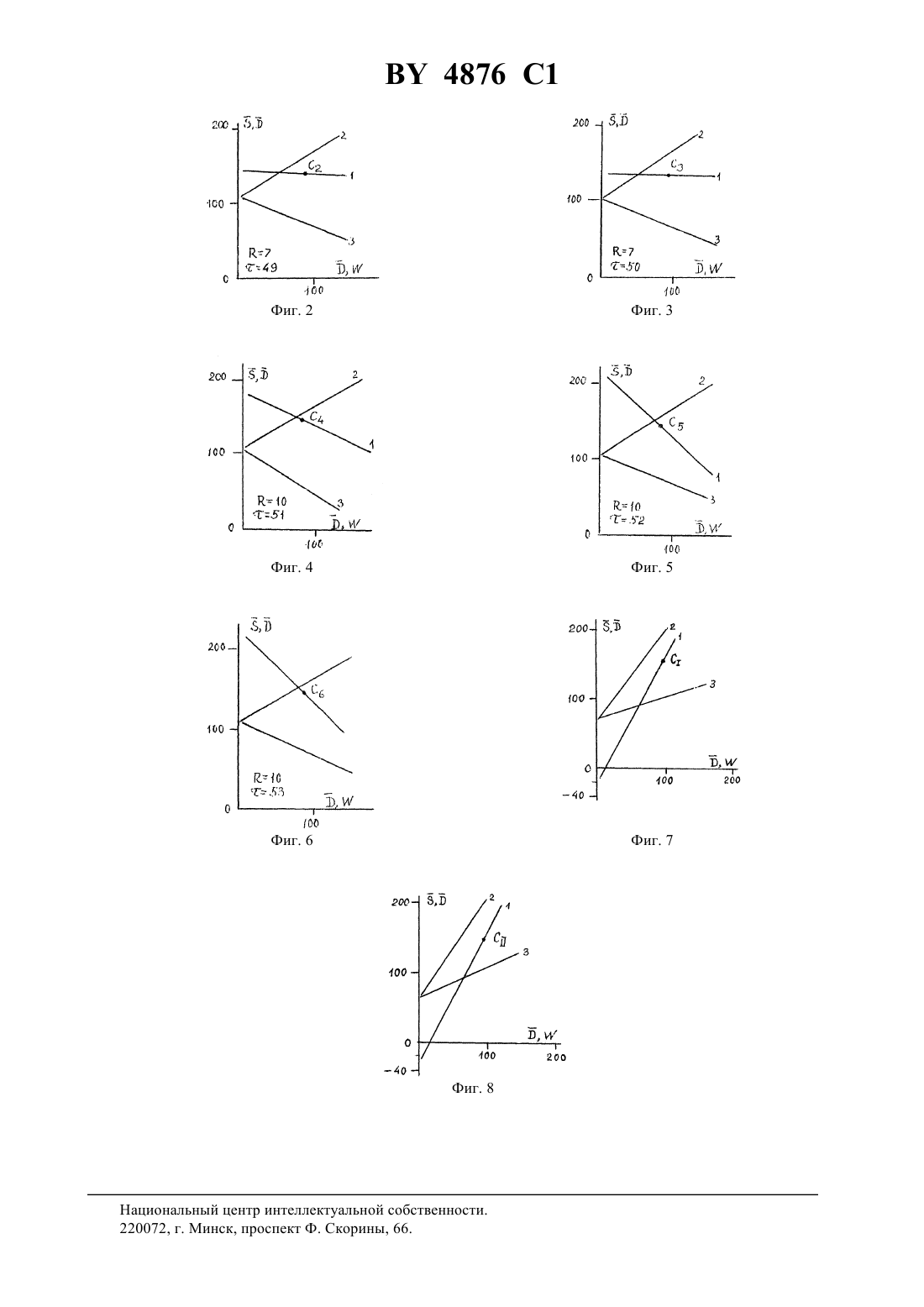

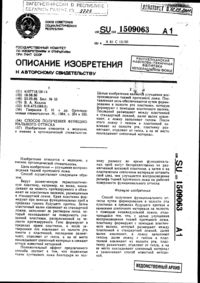

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ПЕРМАНЕНТНОГО КОНТРОЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ(73) Патентообладатель Чеботарев Вячеслав Маркович(57) Способ перманентного контроля индивидуального функционального состояния кровообращения, включающий измерение систолического, диастолического и пульсового артериального давления, отличающийся тем, что последовательно измеряемые величины систолического и диастолического давления распределяют по соответствующим уровням пульсового давления где- стратиграфическое среднее значение систолического давления- стратиграфическое среднее значение диастолического давления- пульсовое давление 1 ,2 ,3 - знаки функций,и в образованном стратифицированном параметрическом пространстве находят положение центра тяже сти С(0,0) артериального давления и соответствующее ему пульсовое давление 0 путем решения системы уравнений 4876 1 где С - центр тяжести артериального давления 0 и 0 - координаты центра тяжести 0 - пульсовое давление в центре тяжести,и по положению центра тяжести судят о состоянии кровообращения. Изобретение относится к области медицины, в частности кардиологии и физиологии, и может быть применимо при определении функционального индивидуального состояния гемодинамики. Известен способ ранней диагностики гипертонической болезни 1, включающий измерения систолического, диастолического артериального давления и частоты сердечных сокращений в исходном состоянии и при пробе ступенчато возрастающей субмаксимальной физической нагрузке на велоэргометре. Недостатком способа является необходимость велоэргометрии, анализ состояния гемодинамики только в данный момент времени, не анализируются связи между параметрами системного артериального давления. Известен взятый нами в качестве прототипа способ оценки функционального состояния системы кровообращения 2, регистрирующий систолическое, диастолическое давление, среднее динамическое значение,реовазограмму и определение пульсового давления, длительность пульсовой волны, анакроты, время систолического кровенаполнения сосуда, а затем вычисляющих соотношение (К) по формуле. При К 1,3090,072 определяют удовлетворительное состояние системы кровообращения, при К до 15 неудовлетворительное состояние, а при К более 15- патологическое состояние кровообращения. Недостатком способа является необходимость использования специальной аппаратуры (реограф) показатели сравниваются с усредненной условной К не удается оперативно контролировать состояние сердечнососудистой системы. Задачей настоящего изобретения является количественное исследование артериального давления, отношений и связей между его параметрами и представление результатов в аналитической и графической формах с целью перманентного контроля функционального состояния сердечно-сосудистой системы, оперативного выявления латентных и нелатентных изменений, а также угрожающих состояний. Сущность заявляемого изобретения заключается в том, что по некоторому множеству последовательно измеряемых величин артериального давления (систолического, диастолического, пульсового) строится стратифицированное по дискретным разновеликим величинам пульсового давления гемодинамическое пространство, в котором параметры системного артериального давления связаны между собой отношениями и зависимостями, которые определяют положение центра тяжести артериального давления и функциональное состояние системы кровообращения в интервале времени наблюдения. Измерение артериального давления производится по методу Короткова в произвольные моменты времени или с заданной периодичностью в течение времени, определяемого целевой установкой контроля. Анализ артериального давления в стратифицированном пространстве гемодинамических параметров обеспечивает получение следующих результатов. 1. Выраженные в аналитической и графической формах связи между систолическим и диастолическим давлениями систолическим и пульсовымдавлениями диастолическим и пульсовымдавлениями 2. Находить положение центра тяжести артериального давления ( 00 ) и соответствующее ему пульсовое давление( 0 ), которые характеризуют меру устойчивости (адаптируемости) системы кровообращения и позволяют строить прогнозные оценки артериального давления. 3. Осуществлять перманентный контроль за смещением положения центра тяжести и стратифицированных параметров,и , дающих объективную картину изменения функционального состояния системы кровообращения во времени, в том числе, под влиянием лечебных препаратов и других воздействий. Обозначив систолическое давление через , диастолическое - через ,разность между ними (пульсовое давление) - через , запишем это в виде- (1). Из выражения (1) находим, что(2), где 2 4876 11,2, -номер гемодинамического уровня. Это линейное уравнение, первый коэффициент которого к 1,а второй равен пульсовому давлению , описывает функциональную зависимость (однозначное соответствие параметров) систолического давления от изменения диастолического. Равенство (2) геометрически представляет собой график решения простейшего дифференциального уравнения 1-го порядка. Изменения параметров / системного артериального давления в стратифицированном пространстве могут происходить либо строго функционально на одном каком-то -ом гемодинамическом уровне,согласно (2), либо в общем случае, с переходом 1 с одного на другой уровень. Данный переход описывается в форме отношений и связей стратифицированных и осредненных и,тем самым, линеаризованных гемодинамических параметров 1,2 и 3. Изменение числауровней означает изменение режима кровообращения. Совместным решением системы этих трех уравнений находятся координаты ( 00 ) центра тяжести(С) артериального давления. Положение центра тяжести в момент времениизмерения артериального давления, определяемое свойствами всех функцийв его ближайших окрестностях, характеризует равновесное состояние системы кровообращения, как в ее нормальной, так и патологической формах. Поскольку гемодинамические функции описывают установившиеся к моментузакономерности изменения параметров,и , постольку положение точки 00 ) может относиться либо ко времени наблюдения, либо к будущему времени, когда согласно действующим закономерностям будет достигнуто равновесное функциональное гемодинамическое состояние. Поэтому положение центра тяжести артериального давления имеет прогностическое значение. Если положение центра тяжести со временем смещается в область критических величин, это служит указанием на то, что организм утратил свойство адаптируемости. В противном случае он либо обладает этим свойством, либо приобретает его с помощью лечения. Ниже приводятся примеры использования способа перманентного контроля функционального состояния сердечно-сосудистой системы применительно к разным ситуациям. 1. Пациентка ., 1934 г. рождения, практически здорова. Осуществлялся профилактический контроль артериального давления на протяжении 6 лет. Результаты амбулаторных измерений артериального давления, выполненных к возрасту 148 лет, число которых 123, распределяются (табл. 1) по 7 гемодинамическим уровням.,- суммы систолическогои диастолическогодавлений на -ом гемодинамическом уровне,1,2, ,7/,/ - стратиграфические средние значения систолическогои диастолического давлений на -ом гемодинамическом уровнеТаблица 1 Стратиграфия артериального давления пациентки . в возрасте 148 лет 0/ 0/ - генеральное среднее значение систолического и диастолического давлений. 4876 1 По методу наименьших квадратов находим аналитическое выражение связей между стратиграфическими среднимии, а также их связи с пульсовым давлением . Произведя соответствующие вычисления,получим следующую систему уравнений 154,5-0,15111,50,54 Решая совместно систему уравнений 1, находим координаты (0 0) центра тяжести артериального давления 1 ( 085,9(табл. 2). По методу наименьших квадратов находим в аналитической форме связи между стратиграфическими среднимии(табл. 2), а также связи этих параметров с пульсовым давлением. Таблица 2 Стратиграфия артериального давления пациентки . в возрасте 249 лет Уровни пульсового давле 40 45 50 55 60 65 70 7 ния, , мм рт.ст. Артериальное 130/90 140/95 140/90 135/80 140/80 140/75 150/80 давление,140/95 140/90 135/80 140/80 140/75 160/90 Проведя соответствующие вычисления, находим следующую систему уравнений для возраста 249 лет Решая совместно систему уравнений ( 2 ), находим координаты центра тяжести артериального давления С 2 ( 086,97 0142,52) и соответствующее пульсовое давление 055,55 мм рт.ст. В дальнейшем (1984-1987 гг.) контрольные величины (/) артериального давления распределяются в соответствии с возрастом (, лет) следующим образом 350 451 552 653 150/95 160/70 150/90 140/90 160/90 160/75 150/95 150/85 160/100 160/90 160/90 150/90 145/90 165/90 150/85 140/90 150/75 140/90 160/95 Выполняя описанные выше вычислительные процедуры, получим следующие системы уравнений, характеризующие возрастное функциональное состояние кровообращения в возрасте 6 ( 084,42 0148,89), 064,47 мм рт.ст. Приведенные выше материалы анализа перманентного контроля артериального давления представляют собой кадрированную по возрасту картину взаимодействия элементарных гемодинамических процессов,описываемых системами (1-6) уравнений (1), (2), (3). Данное взаимодействие направлено на поддержание равновесия в системе артериального кровообращения, которое характеризует центр тяжести (С) артериального давления. Данное взаимодействие графически выражается различно наклоненными прямыми линиями с номерами 1, 2 и 3, соответствующими номерам уравнений (фиг. 1-6). Линии 2 и 3 сходятся в точках на осях ординат (, ), по которым можно определить величины, характеризующие динамическое давление при непрерывном (0) движении крови, которое близко к известному клиницистам среднему динамическому давлению. Изменение систолического в зависимости от диастолического давления, которое описывается уравнениями (1) и геометрически характеризуется приблизительно параллельными к оси абсцисс линиями 1(фиг. 1-3), свидетельствует об отсутствии связи междуив возрастном интервале 48-50 лет. В возрасте 351 год и выше функциональное состояние кровообращения резко меняется возникает сильная обратная зависимость изменения систолического от диастолического , геометрически выраженная в наклоне линий 1 (фиг. 4-6), обеспечившая стабилизацию центра тяжести (точки С 4-6) артериального давления. Общая картина функционального состояния артериального кровообращения характеризуется очень тесными корреляционными зависимостями положения ( 0 , 0 ) центра тяжести (С) артериального давления от возраста . Связь систолической ординаты с возрастом описывается уравнением регрессии 01,7656,53 Величина линейного коэффициента корреляции ,0,9293 (с поправкой на смещение), достоверного на пороге надежности 0,95, свидетельствует о том, что зависимость (4) близка к функциональной. 5 4876 1 Связь диастолической координаты центра тяжести с возрастом 0112,76-0,54 характеризуется достаточно высоким отрицательным значением коэффициента корреляции ,- 0,7706. Пульсовое давление в центре тяжести также тесно связано с возрастом 02,3-56,23 и характеризуется коэффициентом корреляции 0,8988. Из вышеизложенного следует, что в возрастном интервале 48-53 лет происходили связанные с возрастом необратимые изменения положения центра тяжести (С) артериального давления, обусловленные взаимодействием гемодинамических функций 1 ,2 и 3 , которое обеспечивает гомеостаз артериального давления, свойственный организму пациентки . 2. Пациентка Л., 1931 года рождения, страдающая симптоматической атеросклеротической гипертензией и периодически использующая гипотензивные средства. Таблица 3 Результаты перманентного контроля артериального давления пациентки Л. в январе-феврале 1992 Дата измерения Артериальное давление, /, мм Пульсовое давление, ,п/п рт.ст. мм рт.ст. 1 12.01 140/90 50 2 13.01 140/90 50 3 15.01 140/90 50 4 16.01 160/90 70 5 17.01 150/90 60 6 18.01 160/100 60 7 19.01 140/80 60 8 20.01 165/100 65 9 23.01 165/95 70 Анализ функционального состояния системы кровообращения показал, что величины артериального давления стратифицируются по 4 гемодинамическим уровням (табл. 4). 0/ 0/ - генеральное среднее значение систолического (0) и диастолического (0) давлений. По методу наименьших квадратов находятся в аналитической форме связи между стратиграфическими средними ,иартериального давления Решая совместно систему уравнений , находим координаты ( 00 ) центра тяжести артериального давления( 092,9 0153,8) и соответствующее пульсовое давление 060,9. Таблица 4 Стратиграфия артериального давления пациентки Л. по данным на 23 января 1992 Уровни пульсового 50 60 65 70 4 давления мм рт.ст. 140/90 150/90 165/100 160/90 Артериальное 140/90 160/100 165/95 давление, / мм рт.ст. 140/90 140/80 Последующие измерения артериального давления 24.01.92 и 1.02.92 зарегистрировали одинаковые значения - 130/80 мм рт.ст., что побудило пациентку прекратить прием гипотензивных средств. 6 4876 1 Дополнив стратиграфию артериального давления этими двумя величинами (130/80 мм рт.ст.) получим нижеследующие распределения величин (табл. 5). Произведя описанные выше вычисления, получим следующую систему уравнений Совместным решением системынаходим координаты центра тяжести артериального давления С ( 092,3 0153,6) и соответствующее пульсовое давление 061,3 мм рт.ст. Таблица 5 Стратиграфия артериального давления пациентки Л. по данным на 1 февраля 1992 Уровни пульсового давления, ,50 60 65 70 4 мм рт.ст. Артериальное 140/90 150/90 165/100 160/90 давление,140/90 160/100 165/95 Графики системиуравнений (1), (2) и (3) характеризуют взаимоотношения элементарных гемодинамических процессов (фиг. 7, 8, линии 1, 2 и 3) в параметрическом пространстве артериального давления, обусловленные влиянием внутренних и внешних факторов, в том числе, гипотензивной терапии и обеспечивающие такое положение его центра тяжести С ( 00 ), в котором достигается равновесие в системе артериального кровообращения. Стабилизация положения центра тяжести С ( 00 ) и связанная с ней нормализация артериального давления могут формироваться за счет возникновения и роста отрицательных значений свободных членов систолического давления- 21,04 и- 31,04 мм рт.ст. в уравнениях -(1) и -(1) (фиг. 7 и 8, линии 1). Значения 0 характеризуют латентное формирование угрожающего состояния даже при нормальных величинах артериального давления. Проявлением угрожающего состояния может быть скоротечный выброс депонированного кровяного давления, если по каким-либо причинам (например, из-за прекращения приема гипотензивных средств) возникают условия, при которых 0. В нашем случае пациентка прекратила прием гипотензивных средств, руководствуясь нормализацией артериального давления (130/80 мм рт.ст.). Однако через три дня (4.02.92) у нее развился гипертонический криз с давлением 230/120 мм рт.ст. Количественная сторона выброса депонированного давления оценивается путем совместного решения системиуравнений при 0 и 0. В результате получаем координаты (00 ) прогнозного положения центра тяжести артериального давления, характеризующие функциональное состояние системы кровообращения при внезапном освобождении депонированного кровяного давления. Таким образом, за 11 суток до гипертонического криза координаты прогноенного положения центра тя жести пациентки Л. должны быть С ( 0105,430189,0 )088,6 мм рт.ст. За двое суток до криза эти координаты должны сместиться(01210242 )0121 мм рт.ст. Дальнейшее наблюдение за больной подтвердило реальность прогнозного положения центра тяжести возникновением гипертонического криза с артериальным давлением 230/120 мм рт.ст., цифры которого достаточно близки к прогнозным (242/121 мм рт.ст.). 4876 1 Перечень фигур чертежей. Фигура 1. Графики зависимостей стратиграфических средних систолического давления от диастолического - линия 1 стратиграфического среднего систолического от пульсового- линия 2 стратиграфического среднего диастолического от пульсового- линия 3 пациентки . в возрасте 48 лет. Фигура 2. Графики зависимостей стратиграфических средних систолического давления от диастолического - линия 1 стратиграфического среднего систолического от пульсового- линия 2 стратиграфического среднего диастолического от пульсового- линия 3 пациентки . в возрасте 49 лет. Фигура 3. Графики зависимостей стратиграфических средних систолического давления от диастолического - линия 1 стратиграфического среднего систолического от пульсового- линия 2 стратиграфического среднего диастолического от пульсового- линия 3 пациентки . в возрасте 50 лет. Фигура 4. Графики зависимостей стратиграфических средних систолического давления от диастолического - линия 1 стратиграфического среднего систолического от пульсового- линия 2 стратиграфического среднего диастолического от пульсового- линия 3 пациентки . в возрасте 51 года. Фигура 5. Графики зависимостей стратиграфических средних систолического давления от диастолического - линия 1 стратиграфического среднего систолического от пульсового- линия 2 стратиграфического среднего диастолического от пульсового- линия 3 пациентки . в возрасте 52 лет. Фигура 6. Графики зависимостей стратиграфических средних систолического давления от диастолического - линия 1 стратиграфического среднего систолического от пульсового- линия 2 стратиграфического среднего диастолического от пульсового- линия 3 пациентки . в возрасте 53 лет. Фигуры 1-6 иллюстрируют динамику функционального состояния кровообращения пациентки . через расположение центра тяжести С и графиков элементарных гемодинамических функций в возрастном интервале 48-53 лет. Фигура 7. Графики зависимостей стратиграфических средних систолического давления от диастолического - линия 1 стратиграфического среднего систолического от пульсового- линия 2 стратиграфического среднего диастолического от пульсового- линия 3 пациентки Л. в первый период измерения. Фигура 8. Графики зависимостей стратиграфических средних систолического давления от диастолического - линия 1 стратиграфического среднего систолического от пульсового- линия 2 стратиграфического среднего диастолического от пульсового- линия 3 пациентки Л. в период наблюдения, включающий последующие измерения. Фигуры 7-8 иллюстрируют положение центра тяжести и нарастание депонированного артериального давления пациентки Л. в предкризовый период. Источники информации 1.2102000 А 61 В 5/02. 2.2021605, 01 31/42. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220072, г. Минск, проспект Ф. Скорины, 66. 9

МПК / Метки

МПК: G01N 33/48

Метки: способ, перманентного, функционального, состоятия, индивидуального, кровообращения, контроля

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/9-4876-sposob-permanentnogo-kontrolya-individualnogo-funkcionalnogo-sostoyatiya-krovoobrashheniya.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ перманентного контроля индивидуального функционального состоятия кровообращения</a>

Предыдущий патент: Пистолет

Следующий патент: Инсектицидная бирка

Случайный патент: Картофелесажалка полунавесная