Трубный пучок теплообменника

Номер патента: U 9129

Опубликовано: 30.04.2013

Авторы: Филатов Святослав Олегович, Кунтыш Владимир Борисович, Сухоцкий Альберт Борисович

Текст

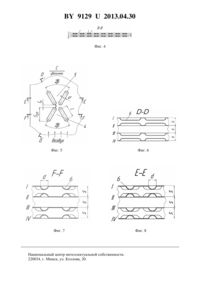

(51) МПК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(71) Заявитель Учреждение образования Белорусский государственный технологический университет(72) Авторы Кунтыш Владимир Борисович Сухоцкий Альберт Борисович Филатов Святослав Олегович(73) Патентообладатель Учреждение образования Белорусский государственный технологический университет(57) Трубный пучок теплообменника, содержащий металлические трубы, расположенные в рядах с поперечным 1 и продольным 2 шагами, обтекаемые перпендикулярным продольной оси труб потоком воздуха, набор тонких металлических параллельных между собой с шагомпластин, насаженных на трубы и продольно обтекаемых воздухом, отличающийся тем, что на одной боковой поверхности каждой пластины нанесены траншейные лунки с длиной цилиндрической части(2-10), развернутые на угол 8-10 по отношению к направлению потока воздуха так, чтобы возникшие под лунками на противоположной боковой поверхности пластины удобообтекаемые выступы образовали между собой открытые конфузорно-диффузорные каналы, при этом глубина лунок такова, что высота выступов не меньше толщины пограничного слоя воздуха в межпластинчатом канале, образованном двумя смежными пластинами, а лунки каждых двух смежных пластин зеркально обращены между собой, причем величина разрывамежду двумя лунками в направлении движения воздуха находится в интервале(2-5), где- диаметр лунки,при этом плотностьнанесенных лунок на каждой пластине составляет 40-55 .(56) 1. Куликов Ю.А. Системы охлаждения силовых установок тепловозов. - М. Машиностроение, 1988. - С. 135-137. 2. Бурков В.В. Алюминиевые теплообменники сельскохозяйственных и транспортных машин. - Л. Машиностроение, 1985. - С. 20-35. 3. Данилова Г.Н., Богданов С.Н., Иванов О.П. и др. Теплообменные аппараты холодильных установок. - 2-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. д-ра техн. наук Г.Н.Даниловой. - Л. Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1986. - С. 182-200. 4. Динцин В.А., Розенштейн И.Л. Утилизация тепловой энергии удаляемого воздуха в системах кондиционирования воздуха и вентиляции Обзорная информация. - М. ЦНИИТЭстроймаш, 1985. - С. 56. 5. Кунтыш У.Б., Пятровч А.В. Цеплавыя разлк энэргазберагальнага абсталявання сушыльных установак ляснога комплексу. - Мнск БДТУ, 2007. - С. 25. 6. Буглаев В.Т., Васильев Ф.В. Исследование метода интенсификации теплоотдачи от пластинчатых диффузорно-конфузорных волнистых поверхностей теплообмена // Теплоэнергетика. - 1988. -2. - С. 34-37. 7. Буглаев В.Т., Васильев Ф.В. Сопротивление и теплоотдача пластинчатых поверхностей теплообмена с чередующимися гладкими и волнистыми участками // Теплоэнергетика. - 1989. -7. - С. 41-44. 8. Патент РФ 2031348, МПК 28 1/00,28 7/00, 9/00, 1995. 9. Халатов А.А., Борисов И.И., Шевцов С.В. Тепломассообмен и теплогидравлическая эффективность вихревых и закрученных потоков. Институт технической теплофизики НАН Украины. - Киев, 2005. - С. 500. 10. Хохряков В.П., Лебедев М.А. Теплообменники для транспортных кондиционеров и отопителей // Вестник Международной академии холода. - 2002. -4. - С. 6-9 (прототип). 11. Исаев С.А., Корнев Н.В., Харченко В.Б. Анализ смерчевой интенсификации теплообмена на облуненных стенках узких каналов. Тепловое проектирование // Труды четвертой Российской национальной конференции по теплообмену. В 8 томах. Т. 6. Дисперсные потоки и пористые среды. Интенсификация теплообмена. - М. Издательский дом МЭИ,2006. - С. 226-229. 12. Баранов П.А., Исаев С.А., Клюева О.Г., Стернин Л.Е. Численное моделирование интенсификации теплообмена в трактах двигательных установок при нанесении на стенки одного продольного ряда сферических и траншейных лунок // Труды четвертой Российской национальной конференции по теплообмену. В 8 томах. Т. 6. Дисперсные потоки и пористые среды. Интенсификация теплообмена. - М. Издательский дом МЭИ, 2006. С. 162-165. 13. Леонтьев А.И., Исаев С.А. Вихревая интенсификация тепло- и массообменных процессов с помощью луночных технологий (численное и физическое моделирование) // Труды пятой Российской национальной конференции по теплообмену. В 8 томах. Т. 6. Интенсификация теплообмена. Радиационный и сложный теплообмен. - М. Издательский дом МЭИ, 2010. - С. 102-105. Полезная модель относится к рекуперативным теплообменным аппаратам поверхностного типа, а более конкретно к компактным трубчато-пластинчатым газожидкостным теплообменникам. Трубчато-пластинчатые теплообменники применяются в качестве радиаторов транспортных силовых установок тепловозов 1, автомобилей, тракторов 2, испарителей и конденсаторов холодильных машин 3, утилизаторов теплоты в системах вентиляции 4,воздухоохладителях систем кондиционирования воздуха и других областях техники. В трубчато-пластинчатых теплообменниках любого конструктивного исполнения общим элементом является пакет из гладких металлических теплопроводных труб, располо 2 91292013.04.30 женных шахматно или коридорно с поперечным 1 и продольным 2 шагами, и насаженных на них набора сплошных металлических тонких пластин прямоугольного поперечного сечения из меди, латуни, алюминия или мягкой стали. Пластины выполняют роль оребрения. Трубы снаружи омываются принудительным потоком воздуха, перпендикулярным их продольной оси, а боковая поверхность пластин (ребер) находится под воздействием продольного течения воздуха в межреберных каналах прямоугольного сечения,образованных каждой парой смежных пластин с расстоянием между ними, гдешаг пластин,- толщина пластины. Форма труб в зависимости от области применения может быть разной, например в транспортных теплообменниках для достижения высокой компактности трубного пучка при сохранении низких потерь давления воздуха чаще применяются трубы удобообтекаемой формы (овальные, плоские, каплевидные). В стационарных теплообменниках, в частности в воздухоохладителях, калориферах, используются трубы круглого поперечного сечения. Толщина пластин 0,1-0,5 мм 1, а шаг ребер(пластин) в теплообменниках с положительной температурой поверхности теплообменника выбирают из диапазона 2-4,5 мм, но при возможности образования инея 10-15 мм. Основным недостатком этих теплообменников является низкий коэффициент теплоотдачи (25-30 Вт/(м 2 К со стороны воздуха, что определяет невысокое значение коэффициента теплопередачи, а следовательно, значительную площадь поверхности теплообмена для передачи теплового потока, увеличенные габариты и массу, при несомненном достоинстве - технологичности изготовления. Устранение отмеченных недостатков осуществляется интенсификацией теплообмена по воздушной стороне, для чего применяются различные конструкторско-технологические приемы, изменяющие компоновку труб в пакете, форму пластин механической деформацией и соответствующее их расположение в наборе, что турбулизирует поток воздуха в каналах, вызывает вихреобразование, разрушает и обновляет пограничный слой на поверхности пластин. Известны паровые трубчато-пластинчатые калориферы 5 типа КП, у которых трубный пучок состоит из стальных гладких труб диаметром 16 мм при толщине стенки 1,2 мм и насаженных на трубы стальных гофрированных пластин, подвергнутых горячему цинкованию, в результате которого толщина пластин равна 0,65 мм. Для интенсификации теплообмена применен сдвиг труб в рядах и расположение гофр под углом 45 к набегающему потоку воздуха. Увеличение коэффициента теплоотдачи не превышает 20 . В современных трубчато-пластинчатых теплообменниках внешний теплообмен происходит преимущественно с поверхности пластин к принудительному потоку воздуха,движущемуся в образованных пластинами прямоугольных каналах. Площадь поверхности пластин составляет порядка 90 всей наружной теплоотдающей площади трубного пучка. Поэтому для улучшения габаритно-массовой характеристики таких теплообменников естественно осуществлять интенсификацию теплоотдачи плоских пластин, так как увеличение теплоотдачи наружной поверхности труб, площадь которых не превышает 10 , не внесет заметного вклада в отводимый воздухом тепловой поток. Основным способом интенсификации теплоотдачи в воздушных каналах является изменение формы пластин, что нарушает характер движения потока воздуха и разрушает пограничный слой на поверхности пластины, итогом чего является рост коэффициента теплоотдачи, но меняется и сопротивление движению. Такой подход реализован в работе 6, в которой экспериментально исследованы закономерности изменения теплоотдачи и сопротивления в плоских волнистых каналах типа диффузор-конфузор, фигурная пластина которых расположена под углом к гладкой пластине. Форма кромок фигурных пластин на границе перехода диффузорного канала в конфузорный была скругленной. Пластины изготавливались штамповкой из латунной фольги толщиной 0,5 мм. Теплоноситель - воздух. При оптимальных параметрах конфузорно-диффузорного канала рост теплоотдачи составил 1020 , но сопротивление снизилось, что само по себе весьма примечательно. Несмотря на 3 91292013.04.30 этот факт, применение сплошных волнистых поверхностей теплообмена приводит к сравнительно малой интенсификации теплоотдачи. Для достижения большего эффекта были предложены 7 каналы с чередующимися гладкими и волнистыми участками, которые по форме приближаются к конфузорно-диффузорным. Использование поверхностей теплообмена с чередующимися гладкими и волнистыми участками в оптимальном диапазоне изменения относительной длины гладких участков каналов повышает их эффективность до 25 , а теплогидравлическая эффективность по сравнению с гладкими традиционными каналами увеличивается более чем в 1,8 раза. Также известен способ интенсификации теплообмена со стороны воздуха 8 применением пластин волнистой формы с острой кромкой, располагаемых таким образом, что смежные поверхности образуют диффузорно-конфузорные каналы. Это приводит к увеличению коэффициента теплопередачи на 12-18 по сравнению с теплообменником с плоскими листами при увеличении гидравлического сопротивления не более чем на 10 . Однако указанные количественные значения повышения энергетической эффективности трубчато-пластинчатого теплообменника исчерпывают потенциальные возможности повышения энергетической эффективности созданием посредством пластин конфузорнодиффузорных воздушных каналов, реализующих периодическое чередование продольного знакопеременного градиента давления 7 газового потока, который способствует генерации возмущений, распространяющихся вниз по течению. Одновременно интенсифицируется турбулентный обмен как количеством движения, так и теплом. Способ был предложен Гухманом А.А. с сотрудниками 6. Также известно, что промышленная реализация теоретических положений вихревой интенсификации теплообмена 9 позволит значительно превзойти достигнутые на настоящее время эффекты иными методами. Наибольшее распространение в трубчато-пластинчатых теплообменниках получил трубный пучок 10, который принят нами за прототип, из круглых гладких труб с шахматным расположением и насаженными на них с шагомпрямоугольными тонкими металлическими пластинами преимущественно из цветного металла. В основном применяются трубы с толщиной стенки 0,5 мм. Пластины имеют, как правило, толщину 0,2-0,5 мм и выполняют роль оребрения. Компоновочными параметрами труб в пучке являются поперечный 1 и продольный 2 шаги. Внутри труб движется горячий теплоноситель (вода, масло, парожидкостная смесь хладагента и т.д.), а снаружи перпендикулярно продольной оси труб в узких межпластинчатых каналах ширинойпроисходит принудительное движение холодного теплоносителя (воздуха). Основной недостаток небольшое значение коэффициента теплоотдачи на воздушной стороне, что присуще любым теплообменникам газожидкостного типа. Следствием этого недостатка являются значительные габариты. Задачей полезной модели является повышение тепловой эффективности и передаваемого теплового потока трубным пучком. Указанная задача достигается тем, что трубный пучок теплообменника, содержащий металлические трубы, расположенные в рядах с поперечным 1 и продольным 2 шагами,обтекаемые перпендикулярным продольной оси труб потоком воздуха, набор тонких металлических параллельных между собой с шагомпластин, насаженных на трубы и продольно обтекаемых воздухом, отличается тем, что на одной боковой поверхности каждой пластины нанесены траншейные лунки, длиной цилиндрической части(2-10), развернутые на угол 8-10 по отношению к направлению потока воздуха так, чтобы возникшие под лунками на противоположной боковой поверхности пластины удобообтекаемые выступы образовали между собой открытые конфузорно-диффузорные каналы, при этом глубина лунок такова, что высота выступов не меньше толщины пограничного слоя воздуха в межпластинчатом канале, образованном двумя смежными пластинами, а лунки каждых двух смежных пластин зеркально обращены между собой, причем величина разрывамежду двумя лунками в направлении движения воздуха находится в интервале 4 91292013.04.30(2-5), где- диаметр лунки, при этом плотность нанесенных лунок на каждой пластине составляет 40-55 . Отличительной гидродинамической особенностью заявленного трубного пучка является продольное двухстороннее обтекание пластин воздухом, при этом движение воздуха происходит в узких (небольшой высоты-ширины) длинных прямых межпластинчатых каналах, что в случае применения способа вихревой интенсификации теплоотдачи позволяет достичь наибольшего 9 энергетического эффекта в сравнении с иными способами. Вихревая интенсификация реализуется нанесением на теплоотдающую поверхность пластины лунок, называемых иногда углублениями, выемками. Конструктивно они выполняются различной формы сферической, полусферической, траншейной, овальной - и отличаются геометрическими параметрами. Лунки интенсифицируют теплоотдачу на одной из боковых поверхностей пластины. Однако в случае двухстороннего обтекания каждой пластины воздухом необходима одновременная интенсификация теплоотдачи и на второй боковой поверхности каждой из пластин. В противном случае результат применения вихревой интенсификации в целом окажется пониженным. Образование лунок в качестве интенсификаторов, например, штамповкой ввиду тонкости пластины сопровождается появлением под каждой из них на противоположной поверхности пластины удобообтекаемых плавноочерченных выступов. Высота выступов должна быть больше толщины пограничного слоя воздуха, формирующегося на этой поверхности пластины. Требуемая высота обеспечивается назначением соответствующей глубины лунки. Выступы разрушают и обновляют пограничный слой воздуха и увеличивают теплоотдачу по данной стороне пластины. Одновременно возрастает и сопротивление движению потока, но выбором геометрических параметров выступов как элементов непредельной шероховатости, что возможно варьированием параметров лунок, достигается благоприятное соотношение между ростом теплоотдачи и аэродинамического сопротивления. Необходимо стремиться, чтобы сопротивление возрастало в меньшей или равной мере по сравнению с приростом теплоотдачи. Теплофизическая суть вихревой интенсификации теплоотдачи состоит в следующем. Лунки являются генераторами смерчеобразных вихрей как при ламинарном, так и при турбулентном режимах движения потока. Возникшие вихри сносятся из лунок в пограничный слой потока на поверхности пластины, турбулизируют и разрушают его, что значительно увеличивает интенсивность теплоотдачи, при этом вихри не диффундируют в ядро потока и непрерывно остаются в пограничном слое, тем самым ограничивая опережающий темп роста аэродинамического сопротивления. Дополнительным фактором, препятствующим опережающему росту сопротивления, является то, что при нахождении вихрей в пограничном слое имеет место частичная замена трения скольжения трением качения, которое численно меньше 9. Возникает вопрос какой форме лунки отдать предпочтение с учетом достижения максимального теплофизического эффекта Согласно данным работ 11-13, наибольшей теплогидравлической эффективностью обладают траншейные лунки. Конструктивно они представляют две разнесенные половинки сферической лунки, соединенные цилиндрической вставкой. Оптимальным расположением траншейных лунок является зигзагообразное. Такое расположение лунок с углом 8-10 по отношению к направлению потока воздуха вызывает попеременное изменение его движения в пристенном слое, что дополнительно интенсифицирует теплоотдачу. При длине цилиндрической части лунки(2-10) возникает интенсивное вихреобразование 12, а чтобы поддерживать постоянное наличие вихрей в пограничном слое, необходимо предусмотреть разрыв между лунками в направлении движения воздуха в интервале(2-5). В случае этой компоновки лунок на поверхности пластины вихри из предыдущей лунки на указанном пути движения затухают, но последующая лунка генерирует новые вих 5 91292013.04.30 ри, поступающие в пограничный слой, что обеспечивает непрерывную его турбулизацию и высокую интенсивность теплоотдачи. Выбранными значениямии р фактически определилось значение продольного шага 2 л их расположения. Известно 9, что в направлении, поперечном движению потока, вихри соседних углублений не вступают во взаимодействие. Однако интенсификация теплоотдачи зависит от значения плотности углублений на листе (по существу, это количество углублений). Наибольший эффект роста теплоотдачи достигается при значении плотности 40-55 , которая обеспечивает то количество вихрей, чтобы воздействовать на весь пограничный слой. Исходя из этого устанавливается значение поперечного шага 1 л расположения лунок, так как значение 2 л уже выбрано. Совокупность принятых геометрических параметров лунок позволяет увеличить коэффициент теплоотдачи воздуха в 1,8-4,5 раза при отстающем увеличении аэродинамического сопротивления, что энергетически оптимально. Каждую пару смежных пластин, образующих канал для движения воздуха, следует располагать так, чтобы лунки на боковой поверхности одной пластины были зеркально обращены к лункам на боковой поверхности соседней пластины. При такой компоновке пластин в соседних воздушных каналах (верхнем, нижнем или левом, правом) удобообтекаемые выступы образуют открытые конфузорно-диффузорные каналы в направлении движения с углом 8-10. При переходе от конфузорного течения к диффузорному увеличивается толщина пограничного слоя, ведущая к отрыву этого слоя, турбулизациии и повышению теплоотдачи. Таким образом, в заявленной полезной модели отличительные признаки обеспечивают двустороннюю интенсификацию теплоотдачи на каждой пластине и существенно увеличивают интенсивность теплоотдачипо воздуху. При неизменных значениях площади поверхности , м 2, теплоотдачи трубного пучка и температурной разности , С, в случае роста , Вт/(м 2 К), тепловой поток , Вт, пучка повысится,где- разность температур воздуха и поверхности теплоотдачи или наоборот. Сформулированные в совокупности отличительные признаки позволили положительно решить задачу полезной модели. Полезная модель поясняется фиг. 1-8. На фиг. 1 изображен общий вид трубного пучка теплообменника в аксонометрии из семи (-) пластин на фиг. 2 дан вид трубного пучка сверху на фиг. 3 - продольный разрез по направлению -, включающий только , , ,пластины на фиг. 4 - то же, что на фиг. 3, но направление - противоположное -, на что указывают соответствующие стрелки при - и - на фиг. 5 - вид по стрелкена фиг. 1, а на фиг. 6-8 изображены разрезы фрагмента(фиг. 5) из четырех (, , , ) пластин. Трубный пучок теплообменника состоит из гладких металлических труб 1 с шахматным расположением, компоновочными параметрами которых являются поперечный шаг 1 и продольный 2. На трубы насажены металлические пластины 2 прямоугольной формы небольшой толщины с шагом . Количество пластин определяется тепловым расчетом. На фиг. 1 количество пластин условно принято равным семи, т.е. , , , , , , . На одной боковой поверхности каждой пластины - нанесены, например штамповкой,траншейные лунки 3 диаметроми длинойс зигзагообразным расположением, величина которого соответствует развороту каждой лунки на угол 8-10 по отношению к направлению потока воздуха. Глубина лунок должна быть такой, чтобы возникшие под ними удобообтекаемые выступы с длиной цилиндрической части(2-10) имели высоту больше толщины пограничного слоя воздуха, сформировавшегося на боковой поверхности пластины. В этом случае они не будут утопать в пограничном слое и вызовут его разрушение и турбулизацию потока на этой поверхности пластины. Разрывмежду лунками выравнивает давление потока по ширине и способствует движению воздуха в направлении, поперечном его движению, что дополнительно интенсифицирует теплоотдачу. 6 91292013.04.30 При плотности лунок 40-55 на пластине увеличение теплоотдачи вихревой интенсификацией опережает прирост аэродинамического сопротивления воздуха, что исключительно выгодно при создании компактных высокоэффективных пучков. Лунки располагаются на поверхности пластин с шагами 1 л и 2 л, численное значение которых однозначно находится из назначенной величины плотностилунок. Взаимное расположение лунок в направлении движения воздуха должно быть таковым, чтобы возникшие под ними выпуклости на противоположной боковой поверхности пластины образовали чередующиеся открытые конфузорный 4 и диффузорный 5 каналы, которые являются дополнительными интенсификаторами теплоотдачи, создающими знакопеременный градиент давления воздуха. Лунки каждых двух смежных пластин -, -, - и т.д., за исключением первой пластины , должны иметь зеркальное обращение (отражение) для достижения максимального эффекта вихревой интенсификации теплоотдачи 9, 13. Трубный пучок теплообменника работает следующим образом. Внутрь труб 1 подается рабочая среда, например холодная вода или хладагент. Охлаждаемый воздух принудительно движется по межпластинчатым каналам и продольно обтекает пластины 2 с интенсифицированным конвективным теплообменником. Пластины функционально являются поверхностью оребрения пучка и воспринимают тепловой поток от воздуха, передавая его через стенку труб рабочей среде, которая нагревается (вода) или испаряется(хладагент), а воздух охлаждается. Повышение тепловой эффективности трубного пучка достигается одновременным воздействием на поток воздуха траншейных лунок 3 на одной боковой поверхности каждой пластины и совокупным влиянием распределенной шероховатости в виде удобообтекаемых выступов 6 и открытых конфузорно-диффузорных каналов 4, 5 на противоположной боковой поверхности пластин. Имеет место двухсторонняя интенсификация теплоотдачи воздуха на каждой пластине (и пучка в целом), которая оптимальна в энергетическом отношении для газовых потоков. При реализации ее гидродинамически обоснованными параметрами интенсификаторов, их формой и расположением на поверхности пластин с учетом режима течения потока и ширинымежпластинчатых каналов тепловая эффективность увеличивается до 2,35-2,5 раза. Полезная модель может быть использована заводами энергетического, холодильного,коммунально-строительного и сельскохозяйственного машиностроения по изготовлению теплообменной аппаратуры газ-жидкость. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 8

МПК / Метки

Метки: теплообменника, трубный, пучок

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/8-u9129-trubnyjj-puchok-teploobmennika.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Трубный пучок теплообменника</a>

Предыдущий патент: Датчик квазистатического тока

Следующий патент: Устройство автоматической фокусировки

Случайный патент: Самоходный двухпоточный оборачиватель лент льна