Способ хирургического лечения несостоятельности пищеводно-кишечного анастомоза

Номер патента: 17601

Опубликовано: 30.10.2013

Авторы: Оситрова Людмила Ивановна, Коробач Сергей Степанович, Жарков Владимир Васильевич, Баранов Андрей Юрьевич, Ильин Илья Анатольевич, Малькевич Виктор Тихонович

Текст

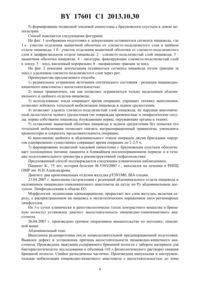

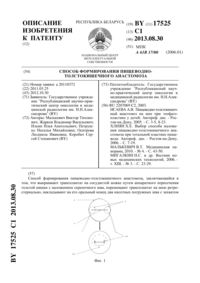

(51) МПК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПИЩЕВОДНО-КИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА(71) Заявитель Государственное учреждение Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова(72) Авторы Малькевич Виктор Тихонович Жарков Владимир Васильевич Оситрова Людмила Ивановна Ильин Илья Анатольевич Баранов Андрей Юрьевич Коробач Сергей Степанович(73) Патентообладатель Государственное учреждение Республиканский научнопрактический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова(57) Способ хирургического лечения несостоятельности пищеводно-кишечного анастомоза, заключающийся в том, что выполняют релапаротомию, осуществляют аппаратную резекцию пищеводно-кишечного анастомоза с несостоятельностью и демукозацию оставшегося сегмента пищевода с оставлением его мышечной оболочки в заднем средостении, причем демукозацию сегмента пищевода выполняют путем тракции за зонд, проведенный перорально, фиксированного к нему слизисто-подслизистого слоя, выворачивая 17601 1 2013.10.30 его в виде чулка в антиперистальтическом направлении и удаляя слизисто-подслизистый слой через рот, после чего формируют шейную концевую эзофагостому в левой надключичной области и подвесную зондовую еюностому с брауновским соустьем в левом мезогастрии. Изобретение относится к медицине, в частности к онкологии, а именно к хирургическому лечению рака кардиоэзофагеальной зоны. Несостоятельность пищеводно-кишечного анастомоза относится к тяжелому хирургическому осложнению, которое приводит к септической интоксикации с летальным исходом. Основная задача при лечении данного осложнения заключается в ликвидации зоны несостоятельности анастомоза и дренировании септического очага. Известен способ лечения несостоятельности пищеводного анастомоза, при котором выполняют резекцию анастомоза с формированием концевой шейной эзофагостомы. Культю желудочного трансплантата низводят в брюшную полость и используют для наложения гастростомы 1. Недостатками способа являются формирование гастростомы из скомпрометированного желудочного трансплантата отрицательно сказывается на заживлении отсутствует резервуарная функция не обеспечивается герметизм, так как гастростома вызывает мацерацию кожи вокруг свища и локальный дерматит ухудшение качества жизни больного наличие угрозы локальной ишемии культи желудочного трансплантата с перфорацией и развитием перитонита. Известен способ закрытия дефекта в области анастомоза плевральным лоскутом 2. Мобилизуют зону анастомоза с несостоятельностью. Выкраивают лоскут париетальной плевры. Лоскут проводят под пищеводом, обертывают зону несостоятельности анастомоза, фиксируют в области линии шва. В качестве пластического материала также используют межреберный лоскут. Недостатками способа являются невозможность выполнения данного способа в поздние сроки установления диагноза трудности наложения первичного шва ввиду выраженного воспалительного процесса и отека тканей в перианастомотическом пространстве отсутствие достаточного объема жизнеспособных тканей, что не позволяет ушить дефект без стенозирования просвета пищевода. Таким образом, известные способы лечения, связанные с локальным воздействием в области пищеводного анастомоза, позволяют достигнуть непосредственного результата,но не обеспечивают долговременной выживаемости пациентов с осложнениями, развившимися при хирургическом лечении. Релапаротомия является самым эффективным способом ревизии для установления причины и локализации несостоятельности анастомоза. Повторная операция обеспечивает быстрый доступ к зоне несостоятельности, эффективную санацию брюшной полости, а также точное локальное расположение дренажей для обеспечения последующих санации и дренирования. Задачей заявляемого способа является снижение риска летального исхода у пациента с раком кардиоэзофагеальной зоны при развитии несостоятельности пищеводно-кишечного анастомоза после гастрэктомии с резекцией абдоминального отдела пищевода. Поставленная задача достигается путем срочного повторного оперативного вмешательства (релапаротомии). Выполняют аппаратную резекцию пищеводно-кишечного анастомоза. Демукозацию оставшегося сегмента пищевода с оставлением мышечной оболочки в заднем средостении осуществляют путем тракции за зонд с фиксированным к нему слизисто-подслизистым слоем, который удаляют через рот, выворачивая в виде чулка в антиперистальтическом направлении. Формируют шейную концевую эзофаго 2 17601 1 2013.10.30 стому в левой надключичной области и подвесную зондовую еюностому с брауновским соустьем в левом мезогастрии. Способ осуществляют следующим образом. Абдоминальный этап. Выполняют релапаротомию после непродолжительной предоперационной подготовки. Выявляют дефект и устанавливают причину несостоятельности пищеводно-кишечного анастомоза. Производят эвакуацию содержимого брюшной полости с забором материала для бактериологического исследования и объемную (до 10 л физиологического раствора) санацию брюшной полости. Спайки разъединяют частично. Производят мануальную и инструментальную мобилизацию пищеводно-кишечного анастомоза с несостоятельностью до зоны без визуальных признаков ишемии. Пищеводно-кишечный анастомоз резецируют путем пересечения с помощью линейных степлеров. Аппаратный ряд швов погружают отдельными узловыми капроновыми швами. Культю диафрагмального сегмента пищевода пристеночно мобилизуют от окружающей клетчатки и сосудов, сохраняя блуждающие нервы. По линии пересечения на уровне диафрагмального сегмента пищевода циркулярно рассекают мышечную оболочку. Ее проксимальный край отделяют ножницами от слизисто-подслизистого слоя на протяжении 3 см. Шейный этап. Выполняют левостороннюю цервикотомию. Послойно рассекают мягкие ткани вдоль медиального края нижней трети левой грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Мобилизуют шейный отдел пищевода с сохранением возвратного нерва, выводят в рану. По линии пересечения в шейном отделе пищевода циркулярно рассекают мышечную оболочку. Дистальный край мышечной оболочки отделяют ножницами от слизистоподслизистого слоя на протяжении 3 см. Перорально проводят зонд до линии пересечения мышечной оболочки в диафрагмальном сегменте пищевода. Обнаженный слизистоподслизистый слой фиксируют к зонду двумя лигатурами. Затем анестезиолог осуществляет тракцию за зонд в проксимальном направлении. Хирург визуально контролирует положение зонда со стороны шейной раны. С помощью тракции за зонд удаляют слизистоподслизистый слой пищевода, выворачивая его в виде чулка в антиперистальтическом направлении. При появлении зонда в области шейной раны слизисто-подслизистый слой циркулярно пересекают. Остатки слизисто-подслизистого слоя удаляют вместе с зондом через рот. Проксимальный участок шейного отдела пищевода через дополнительный разрез в левой надключичной области выводят в виде шейной концевой эзофагостомы. Участок пищевода в виде мышечного футляра оставляют в заднем средостении в виде тяжа,который с течением времени облитерирует. Верхнее заднее средостение дренируют силиконовой трубкой через отдельную контрапертуру со стороны шейной раны. Шейную рану ушивают послойно. Формируют подвесную зондовую еюностому с брауновским соустьем в левом мезогастрии. Брюшную полость дренируют силиконовыми трубками, которые устанавливают в малый таз, в правый и левый боковые каналы, через отдельные контрапертуры. Лапаротомную рану ушивают послойно. После восстановления перистальтики на 5-6-е сутки начинают зондовое энтеральное питание посредством еюностомы. После заживления послеоперационных рубцов пациента выписывают из стационара. Отличительные признаки предлагаемого способа 1) аппаратная резекция пищеводно-кишечного анастомоза с несостоятельностью в пределах здоровых тканей 2) удаление слизисто-подслизистого слоя пищевода 3) оставление мышечной оболочки пищевода в заднем средостении 4) формирование шейной концевой эзофагостомы в левой надключичной области 17601 1 2013.10.30 5) формирование подвесной зондовой еюностомы с брауновским соустьем в левом мезогастрии. Способ поясняется следующими фигурами. На фиг. 1 изображена подготовка к демукозации оставшегося сегмента пищевода, где 1 а - участок отделения мышечной оболочки от слизисто-подслизистого слоя в шейном отделе пищевода 1 б - участок отделения мышечной оболочки от слизисто-подслизистого слоя в диафрагмальном отделе пищевода 2 - слизисто-подслизистый слой пищевода 3 мышечная оболочка пищевода 4 - лигатуры, фиксирующие слизисто-подслизистый слой к зонду 5 - зонд, введенный перорально 6 - направление тракции за зонд. На фиг. 2 показана демукозация оставшегося сегмента пищевода путем тракции за зонд с удалением слизисто-подслизистого слоя через рот. Преимущества предлагаемого способа 1) радикальное устранение источника септического состояния - резекция пищеводнокишечного анастомоза с несостоятельностью 2) менее травматичен, так как позволяет ограничиться только выделением абдоминального и шейного отделов пищевода 3) использование зонда сокращает время операции, упрощает технику выполнения,позволяет избежать тотальной мобилизации пищевода в заднем средостении 4) позволяет удалить слизисто-подслизистый слой пищевода, не нарушая анатомической целостности заднего средостения (не повреждая кровеносные и лимфатические сосуды, нервы собственно пищевода, блуждающие нервы, окружающие органы и ткани) 5) оставление мышечной оболочки пищевода в заднем средостении без попытки его тотальной мобилизации позволяет снизить интраоперационный травматизм, уменьшить кровопотерю и сократить продолжительность операции 6) выполнение шейного и абдоминального этапов операции двумя бригадами хирургов одновременно существенно сокращает время операции до 2-2,5 ч 7) формирование подвесной зондовой еюностомы с брауновским соустьем обеспечивает полноценное питание пациента в ближайшем послеоперационном периоде и в течение подготовительного триместра к реконструктивной эзофагопластике. Предложенный способ подтверждается следующим клиническим наблюдением. Пациент К., 75 лет, история болезни 5393/2007 г., находился на лечении в РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова. Диагноз рак проксимальных отделов желудка 310,стадия. 23.04.2007 г. выполнена гастрэктомия с резекцией абдоминального отдела пищевода и наложением пищеводно-тонкокишечного анастомоза на петле по Ру абдоминальным доступом. Лимфодиссекция в объеме 2. Морфология муцинозная аденокарцинома прорастает все слои желудка, включая серозу, с распространением на пищевод и метастатическим поражением пяти регионарных лимфоузлов. На 3-е сутки клинически и рентгенологически (затек контрастного вещества в брюшную полость) установлен диагноз несостоятельность пищеводно-тонкокишечного анастомоза. 26.04.2007 г. произведено срочное оперативное вмешательство по методике, описанной выше. Абдоминальный этап. Выполнена релапаротомия после непродолжительной предоперационной подготовки. Выявлен дефект и установлена причина несостоятельности пищеводно-кишечного анастомоза. Произведена эвакуация содержимого брюшной полости с забором материала для бактериологического исследования и объемная (10 л физиологического раствора) санация брюшной полости. Спайки разъединены частично. Произведена мануальная и инструментальная мобилизация пищеводно-кишечного анастомоза с несостоятельностью до зоны 4 17601 1 2013.10.30 без визуальных признаков ишемии. Пищеводно-кишечный анастомоз резецирован путем пересечения с помощью линейных степлеров соответствующего размера. Аппаратный ряд швов погружен отдельными узловыми капроновыми швами. Культя диафрагмального сегмента пищевода пристеночно мобилизована от окружающей клетчатки и сосудов с сохранением блуждающих нервов. По линии пересечения на уровне диафрагмального сегмента пищевода циркулярно рассечена мышечная оболочка. Ее проксимальный край отделен ножницами от слизисто-подслизистого слоя на протяжении 3 см. Шейный этап. Выполнена левосторонняя цервикотомия. Послойно рассечены мягкие ткани вдоль медиального края нижней трети левой грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Мобилизован шейный отдел пищевода с сохранением возвратного нерва, выведен в рану. По линии пересечения в шейном отделе пищевода циркулярно рассечена мышечная оболочка. Дистальный край мышечной оболочки отделен ножницами от слизисто-подслизистого слоя на протяжении 3 см. Перорально проведен зонд до линии пересечения мышечной оболочки в диафрагмальном сегменте пищевода. Обнаженный слизисто-подслизистый слой фиксирован к зонду двумя лигатурами. Затем анестезиолог осуществил тракцию за зонд в проксимальном направлении. Хирург визуально контролировал положение зонда со стороны шейной раны. С помощью тракции за зонд удален слизисто-подслизистый слой пищевода, вывернутый в виде чулка в антиперистальтическом направлении. При появлении зонда в области шейной раны слизисто-подслизистый слой циркулярно пересечен. Остатки слизисто-подслизистого слоя удалены вместе с зондом через рот. Проксимальный участок шейного отдела пищевода через дополнительный разрез в левой надключичной области выведен в виде шейной концевой эзофагостомы. Верхнее заднее средостение дренировано силиконовой трубкой через отдельную контрапертуру со стороны шейной раны. Шейная рана послойно ушита. Сформирована подвесная зондовая еюностома с брауновским соустьем в левом мезогастрии. Брюшная полость дренирована силиконовыми трубками, которые установлены в малый таз, в правый и левый боковые каналы, через отдельные контрапертуры. Лапаротомная рана ушита послойно. Таким образом, использование предлагаемого изобретения позволяет снизить риск летального исхода в случае развития хирургических осложнений у пациентов с раком кардиоэзофагеальной зоны в процессе хирургического лечения, а в сочетании с выполнением в отдаленные сроки реконструктивной колоэзофагопластики обеспечивает потенциал долговременной выживаемости. Источники информации 1.,,// . .. . - 2005. - . 27. - . 339-340. 2. -.. -, 2006. - . 150-152. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 6

МПК / Метки

МПК: A61B 17/11

Метки: пищеводно-кишечного, хирургического, лечения, способ, несостоятельности, анастомоза

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/6-17601-sposob-hirurgicheskogo-lecheniya-nesostoyatelnosti-pishhevodno-kishechnogo-anastomoza.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ хирургического лечения несостоятельности пищеводно-кишечного анастомоза</a>

Предыдущий патент: Предварительно изолированная труба

Следующий патент: Способ хирургического лечения несостоятельности пищеводно-желудочного анастомоза

Случайный патент: Способ лечения инфицированной раны