Эндокорректор-фиксатор позвоночника переднебоковой

Номер патента: U 2264

Опубликовано: 30.12.2005

Авторы: Амельченя Александр Сергеевич, Дулаев Александр Кайсинович

Текст

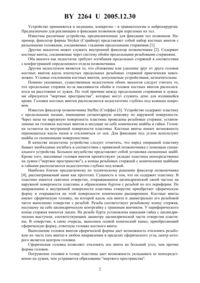

(12) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(72) Авторы Амельченя Александр СергеевичДулаев Александр Кайсинович(57) Эндокорректор - фиксатор позвоночника переднебоковой, содержащий пластину с отверстиями, которая состоит из отделов, расположенных под тупым углом друг к другу,при этом в каждом отделе имеется сквозное отверстие, в котором установлен резьбовой стержень, с элементами его перемещения и фиксации, отличающийся тем, что фиксатор дополнительно содержит вторую пластину, причем первая и вторая пластины выполнены в виде опорных площадок и соединены между собой парой штанг, скрепленных с пластинами посредством прижимных планок и стопорящих винтов, резьбовые стержни выполнены в виде шурупов, при этом сквозное отверстие и соответствующая ему часть шурупа выполнены коническими, прижимная планка и опорная площадка на сопрягаемых поверхностях вокруг отверстия под стопорящий винт содержат цилиндрические буртики с накаткой, а штанга закреплена прижимной планкой над сквозным отверстием в опорной площадке.(56) 1.. Проспект фирмы- . 2. Внутренний транспедикулярный фиксатор позвоночника Проспект фирмы Медбиотех. - Минск, 1996. 3... . . - 1986, . 203, р. 45-54.0. 4.2141272 С 1, 1999.11.20 (прототип). 22642005.12.30 Устройство применяется в медицине, конкретно - в травматологии и нейрохирургии. Предназначено для реклинации и фиксации позвонков при переломах их тел. Известны различные устройства, предназначенные для фиксации тел позвонков. Например, фиксатор фирмы(Страйкер) представляет собой набор костных винтов с разъемными головками, соединяемых гладкими продольными стержнями 1. Другим аналогом может служить внутренний фиксатор позвоночника 2. Содержит костные винты, соединяемые через систему обойм продольными резьбовыми стержнями. Оба аналога как недостаток требуют изгибания продольных стержней в соответствии с конфигурацией определенного отдела позвоночника. Другим недостатком является то, что сближение или удаление друг от друга головок костных винтов вдоль изогнутых продольных резьбовых стержней практически невозможно. Угловые отклонения костных винтов, допускаемые устройствами, незначительны. Помимо указанных, существенным недостатком обоих аналогов следует считать то,что продольные стержни из-за массивности обойм и головок костных винтов располагаются на расстоянии от дужек. По этой причине между продольными стержнями и дужками образуются мертвые пространства, которые могут служить депо для излившейся крови. Головки костных винтов располагаются недостаточно глубоко под кожным покровом. Известен фиксатор позвоночника(Стеффи) 3. Устройство содержит пластину с продольными пазами, имеющими сегментарную зенковку по наружной поверхности. Через пазы на наружную поверхность пластины проведены резьбовые стержни, установленные на головках костных винтов и несущие на себе конические шайбы и гайки. Головки остаются на внутренней поверхности пластины. Костные винты имеют возможность перемещаться вдоль пазов и отклоняться от оси. Для фиксации под углом используют шайбы со скошенными поверхностями. В качестве недостатка устройства следует отметить, что перед операцией пластину бывает необходимо изгибать в соответствии с кривизной позвоночника с помощью специального устройства. Большое неудобство представляет собой установка скошенных шайб. Кроме того, массивные головки винтов препятствуют укладке пластины непосредственно на дужки (мертвое пространство), а концы резьбовых стержней с коническими шайбами и гайками располагаются недостаточно глубоко под кожей. Наиболее близок предлагаемому по техническому решению фиксатор позвоночника 4, рассматриваемый нами как прототип. Сущность в том, что он содержит пластину. В пластине имеется сквозное отверстие, открывающееся цилиндрической своей частью на наружной поверхности пластины и обрамленное буртом с резьбой по его периферии. По направлению к внутренней поверхности пластины отверстие приобретает сферическую форму и открывается на этой поверхности коническим расширением. Костные винты имеют сферическую головку, на которой вдоль оси винта и диаметрально его резьбовой части выполнено отверстие с резьбой. Резьба соответствует резьбовому концу стержня,несущему на себе цилиндрическую контргайку с граненым венчиком. У периферического конца стержня имеются лыски. На резьбе бурта установлена накидная гайка с цилиндрическим выступом, соответствующим диаметру цилиндрической части отверстия пластины. В отверстии, в свою очередь, выполнен осевой конический канал, приобретающий сферическую форму, ответную головке костного винта. Выполнение головок винтов сферической формы дает возможность отклонять резьбовую их часть (ось винта) в любом направлении в пределах сферического угла, центр которого является центром головки. Сферическая головка позволяет отклонять ось винта на больший угол, чем прочие формы головок. Погружение головки в толщу пластины дает возможность укладывать ее непосредственно на дужки, чем устраняется образование мертвого пространства. 2 22642005.12.30 Жесткое резьбовое соединение стержня с головкой с применением контргайки обеспечивает возможность осуществления дозированной реклинации тела поврежденного позвонка. Сущность полезной модели заключается в совокупности существенных признаков,достаточных для достижения искомого технического результата - снижения травматичности вмешательства и улучшения исходов лечения. Фиксатор позвоночника изображен на прилагаемых иллюстрациях, где на фиг. 1 показан общий вид устройства, на фиг. 2 - стандартный набор применяемых инструментов. Фиксатор содержит пару штанг 1, на которых закреплены опорные площадки 2. Они удерживаются на штангах 1 с помощью прижимных планок 3 и стопорящих винтов 4. На каждой опорной площадке 2 установлены шурупы 5, в том числередукционный шуруп с редукционной гайкой. Редукционный шуруп от других шурупов конструктивно не отличается, но в некоторых случаях выполняет дополнительную функцию. Поэтому он снабжен редукционной гайкой. Для работы с фиксатором применяют шестигранный ключ 6,шило 7 специальное, а также направитель 8. При работе с редукционным шурупом применяют ключ для редукционного шурупа и ключ для редукционной гайки. Устройство используется для хирургической стабилизации позвоночника у больных,которым показана операция на телах грудных и поясничных позвонков из вентрального доступа (с 5 по 4) при компрессионных переломах и переломовывихах грудных позвонков, а также их последствиях при опухолевых деструкциях тел позвонков при дегенеративных поражениях позвоночника и его деформациях. Фиксатор применяют следующим образом. Для осуществления хирургического доступа к боковой поверхности тел грудных позвонков больного укладывают строго на левый бок и производят правостороннюю заднебоковую торакотомию с резекцией одного из ребер. При доступе к нижнегрудным позвонкам с 812 резецируют ребро, расположенное на 2 ребра краниальнее ребра,отходящего от оперируемого позвонка. При доступе к среднегрудным позвонкам с 57 - ребро, расположенное выше ребра оперируемого позвонка. Над боковыми поверхностями тела пораженного позвонка, а также над смежными выше и ниже расположенными телами позвонков П-образно рассекают париетальную плевру и переднюю продольную связку. Основание этого лоскута формируют обращенным вентрально, в направлении заднего средостения. В процессе формирования П-образного лоскута сегментарные сосуды коагулируют или лигируют. При выполнении доступа к телам поясничных позвонков больного укладывают строго на правый бок и выполняют левостороннюю люмботомию и внебрюшинный подход к левой большой поясничной мышце. Для удобства работы на телах 1 и 2 позвонков производят поднадкостничную резекцию 11 и 12 ребер, которые в последующем используют при переднем спондилодезе. Подход к боковым поверхностям тел поясничных позвонков от 1 до 4 можно осуществлять кпереди от большой поясничной мышцы, смещая ее дорзально, или непосредственно через мышцу. При выполнении чреспсоатического доступа следует расслаивать мышцу тупо по ходу волокон, опасаясь повреждения нервов поясничного сплетения. Подсвязочно скелетируют боковые поверхности тел пораженного позвонка, а также позвонков, расположенных выше и ниже. Коагулируют или лигируют поясничные артерии и вены как можно дорзальнее, оставляя максимально длинные культи этих сосудов. Затем в зависимости от характера патологического процесса выполняют частичное или тотальное удаление тела пораженного позвонка вместе со смежными межпозвонковыми дисками. Первым этапом технологии передней фиксации позвоночника является установка опорных площадок 2. Вначале устанавливают краниальную опорную площадку 2, затем 3 22642005.12.30 каудальную. На талию тела кранально расположенного интактного позвонка устанавливают направитель 8 для поведения винтов 4 системы, причем дорзальный край направителя 8 должен располагаться на 5 мм кпереди от заднего края тела позвонка при операциях на грудном отделе позвоночника, и на 8 мм кпереди - при операциях на телах поясничных позвонков. Специальным шилом 7, имеющим ограничитель, через отверстия в направителе 8 формируют костные каналы для самонарезающихся винтов 4 системы. Затем берут длинную шестигранную отвертку, фиксируют на ней винт 4, винт продевают через отверстие в опорной площадке 2. Длину винтов 4 выбирают в ходе предоперационного планирования по аксиальным срезам фиксируемых позвонков или по передне-задним спондилограммам. При этом в оптимальном варианте длина винта 4 должна равняться величине поперечного размера тела позвонка на уровне его талии. Далее, придерживая рукой опорную площадку 2 у головки винта 4, вводят винт 4 в дорзальный костный канал в теле позвонка. В процессе вкручивания винта второй рукой ориентируют опорную площадку 2 кпереди. Затем вкручивают винт 4 аналогичной длины через вентральное отверстие в опорной площадке 2. Аналогичным образом устанавливают каудальную опорную площадку 2. Второй этап технологии - коррекция локального кифоза. Это достигается путем выполнения дистракциимежду опорными площадками 2. Дистракция осуществляется с помощью специального инструмента - дистрактора, ножки которого упираются в опорные площадки и раздвигаются до ощущения значительного сопротивления тканей позвоночного столба дистракционному усилию. Вторым способом выполнения дистракционной коррекции локального кифоза является дистракция на предварительно смонтированной вентральной штанге 1 системы. Для этого штанга 1 системы предварительно прикладывается к вентральным краям опорных площадок 2. Затем она обрезается специальными ножницами до величины, в среднем, на 2 см превышающей расстояние между вентральными краями опорных площадок 2. Далее штанга 1 укладывается на вентральные концы опорных площадок 2 и провизорно фиксируется на них с помощью прижимных планок 3 и стопорящих винтов 4. При этом один из концов штанги 1 прочно фиксируется на краниальной или каудальной опорной площадке 2 таким образом, чтобы конец штанги 1 выстоял за пределы опорной площадки 2 на 3-5 мм. Затем с помощью дистрактора, упирающегося в зафиксированный конец штанги 1 или в наложенные на штангу 1 специальные щипцы (типа щипцов Котреля), осуществляется дистракция, в среднем на 1-1,5 см. По завершению дистракционной коррекции локального кифоза прочно фиксируется второй конец штанги 1. Третий этап технологии - пластика дефекта тела пораженного позвонка. Она осуществляется по классическим методикам переднего спондилодеза ауто- или аллотрансплантатами, или путем установки в дефект полого имплантата, наполненного губчатой аутокостью. По завершению переднего спондилодеза дистракционное напряжение уменьшается путем демонтажа дистрактора или путем ослабления фиксации одного из концов штанги 1. Затем этот временно ослабленный узел фиксации конца штанги 1 прижимной планкой 2 повторно прочно затягивается стопорящим винтом 4. Четвертый этап технологии - окончательный монтаж и стабилизация системы. В процессе этого этапа последовательно укладываются и фиксируются прижимными планками 2 и стопорящими винтами 4 вентральная и дорзальная штанги 1. Длина штанг 1 подбирается таким образом, чтобы их концы выстояли за пределы узлов фиксации системы на 3-5 мм. По завершению технологии передней фиксации позвоночника выполняют ушивание раны. При выполнении операции в грудном отделе позвоночника над системой стараются сшить париетальную плевру несколькими наводящими швами и на 2-3 суток оставляют дренаж в заднем реберно-диафрагмальном синусе (первые сутки по Бюллау, затем - на активную аспирацию). При выполнении операций на телах поясничных позвонков активный дренаж оставляют на 1-2 суток в забрюшинном пространстве. Особенности технологии передней фиксации позвоночника системой СДМ с использованием редукционных шурупов. 4 22642005.12.30 В спецификацию системы СДМ включены редукционные шурупы и редукционные гайки. Показанием к их применению является наличие подвывиха между телами фиксируемых позвонков во фронтальной плоскости. Особенности применения системы СДМ в подобных случаях можно описать следующими положениями на первом этапе технологии после формирования костных каналов в телах фиксируемых позвонков в дорзальные каналы с помощью специальной отвертки вводят редукционные шурупы. Затем на хвосты редукционных шурупов надевают опорные площадки 2,после чего проводят вентральные стандартные шурупы на втором этапе выполнения технологии первоначально корригируют подвывих тел позвонков во фронтальной плоскости. Для этого вентральнее редукционных шурупов располагают дорзальную штангу 1 системы, которая ложится косо, не прилегая к опорным площадкам 2. Затем на хвосты редукционных шурупов надевают прижимные планки 3 и накручивают редукционные гайки. При закручивании редукционных гаек прижимные планки 3 притягивают дорзальную штангу 1 системы к опорным площадкам 2, автоматически устраняя подвывих тел во фронтальной плоскости. Затем посредством дистракции по дорзальной штанге 1 системы корригируют локальный кифоз на третьем этапе технологии выполняют пластику дефекта пораженного тела позвонка, после чего, уменьшая дистракционное усилие на дорзальной штанге 1, заклинивают трансплантат (имплантат) в реципиентных пазах смежных позвонков на четвертом этапе технологии вначале плотно фиксируют дорзальную штангу прижимными планками, затягивая редукционные гайки. Выстоящие за гайками хвосты редукционных винтов скусывают специальными кусачками. Затем по стандартной методике укладывают и фиксируют вентральную штангу 1. Рекомендуется использовать название Эндокорректор - фиксатор позвоночника переднебоковой (СДМ Система Дулаева - Медбиотех). Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.

МПК / Метки

МПК: A61B 17/70

Метки: позвоночника, переднебоковой, эндокорректор-фиксатор

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/5-u2264-endokorrektor-fiksator-pozvonochnika-perednebokovojj.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Эндокорректор-фиксатор позвоночника переднебоковой</a>

Предыдущий патент: Градирня (варианты)

Следующий патент: Источник электроэнергии

Случайный патент: Устройство для измерения физико-механических свойств защитных покрытий