Свая

Номер патента: U 6203

Опубликовано: 30.04.2010

Авторы: Юськович Георгий Иванович, Юськович Виталий Иванович, Чернюк Владимир Петрович

Текст

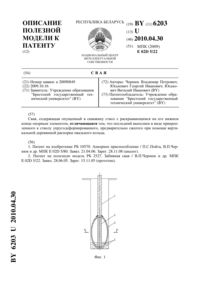

(51) МПК (2009) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(71) Заявитель Учреждение образования Брестский государственный технический университет(72) Авторы Чернюк Владимир Петрович Юськович Георгий Иванович Юськович Виталий Иванович(73) Патентообладатель Учреждение образования Брестский государственный технический университет(57) Свая, содержащая опущенный в скважину ствол с раскрывающимся на его нижнем конце опорным элементом, отличающаяся тем, что последний выполнен в виде прикрепленного к стволу упругодеформированного, предварительно сжатого при помощи вертикальной деревянной распорки овального кольца.(56) 1. Патент на изобретение РБ 10570. Анкерное приспособление / П.С.Пойта, В.П.Чернюк и др. МПК 02 5/80. Заявл. 21.04.06. Зарег. 28.11.08 (аналог). 2. Патент на полезную модель РБ 2527. Забивная свая / В.П.Чернюк и др. МПК 02 5/22. Заявл. 28.06.05. Зарег. 15.11.05 (прототип). 62032010.04.30 Полезная модель относится к области строительства, в частности к фундаментостроению, и может быть использована в качестве конструкций свай повышенной несущей способности по грунту основания при работе на вдавливающие нагрузки в условиях распространения слабых грунтов при возведении различного рода зданий и сооружений. Особенно эффективны эти сваи при строительстве спецсооружений на вечномерзлых грунтах. Известно анкерное приспособление, содержащее опущенный на тяге в скважину опорный элемент, причем последний выполнен в виде предварительно сжатой горючим рвущимся материалом (пеньковым канатом) пружины сжатия с отогнутыми наружу заостренными концами 1. Недостатками приспособления являются невозможность его работы на вдавливающиеся нагрузки, а также более сложная, чем у заявляемого объекта, конструкция. Более близкой к данному решению по технической сущности и достигаемому результату является забивая свая, включающая опущенный в скважину ствол с раскрывающимся на его нижнем конце опорным элементом, причем последний выполнен в виде разрезанной на несколько продолжительных частей катушки с вертикальным полым деформируемым стволом и горизонтальными разрезными жесткими дисками, скрепленными легкорвущимся материалом (проволокой) 2. Недостатками этой сваи являются определенная сложность конструкции, в частности ствола и опорного элемента, а также необходимость приложения вдавливающего усилия для раскрытия лопастей (дисков) катушки. Предлагаемая свая позволяет решить обе задачи упростить конструкцию устройства и исключить возможность приложения вдавливающего усилия, для чего нет необходимости применять какой-либо механизм для забивки ствола. Решение поставленных задач достигается тем, что в известной забивной свае, включающей опущенный в скважину ствол с раскрывающимся на его нижнем конце опорным элементом, последний выполнен в виде прикрепленного к стволу упругодеформированного, предварительно сжатого при помощи вертикальной деревянной распорки овального кольца. Сопоставительный с прототипом анализ показывает, что отличия заявляемого объекта заключаются в изготовлении опорного элемента в виде овального кольца (а не разрезной катушки с полым разрезным стволом и жесткими разрезными дисками), что проще и технологичнее в изготовлении опорный элемент упругодеформирован и предварительно сжат, т.е. превращен из кольца в овал сжатие кольца осуществлено при помощи вертикальной деревянной распорки. Конструкция опорного элемента намного проще в изготовлении, чем у прототипа (это отрезок трубы), который может быть превращен в овальное кольцо при помощи вертикальной деревянной распорки с использованием слесарных тисков. Убирая деревянную распорку (например, с использованием огня, т.е. сжигая ее), можно превратить овальное кольцо в круглое кольцо, что не потребует применения никаких механизмов. При этом овал, превращаясь в кольцо, уменьшит длину большей оси, зато увеличит длину поперечной, что превратит его в опорный и распорный элемент, прогрессирующий в размерах с увеличением вертикальной полезной нагрузки. Таким образом, работоспособность устройства надежна и вполне гарантирована и не требует никакой проволоки либо каната. Указанные выше признаки являются новыми, достаточными для решения поставленных задач, что позволяет считать их существенными. Сравнение заявленного устройства с другими решениями свай не позволило выявить в них признаки, порочащие новизну технического решения. Сказанное свидетельствует о возможности признания объекта полезной моделью. 62032010.04.30 Сущность устройства поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена свая после опускания в скважину (после изготовления и превращения опорного кольца в овал) на фиг. 2 - то же после превращения овала в опорное кольцо на фиг. 3 - разрез А-А на фиг. 1 на фиг. 4 - разрез Б-Б на фиг. 2. Обозначения 1 - ствол 2 - деревянная распорки 3 - овальное кольцо 4 - круглое кольцо 5 - легковоспламеняющаяся жидкость (бензин). Свая содержит опущенный в скважину ствол 1 с раскрывающимся на его нижнем конце опорным элементом в виде приваренного электросваркой упругодеформируемого,предварительно сжатого при помощи вертикальной деревянной распорки 2 овального кольца 3 (фиг. 1). Такое овальное кольцо 3 получают после зажатия в слесарных тисках круглого кольца 4 (фиг. 2) и постановки в него вдоль большей оси овала деревянной распорки 2. В таком виде сваю погружают в предварительно пробуренную (фиг. 1) скважину. Для приведения сваи в рабочее состояние необходимо овальное кольцо 3 (фиг. 1) превратить в круглое кольцо 4 (фиг. 2) за счет упругих свойств материала (стали) и уборки(изъятия) деревянной распорки 2. Для этого из бутылки в скважину заливают порцию легковоспламеняющейся жидкости - бензина 5 и поджигают ее пучком зажженной ваты. Выгорая, бензин 5 сжигает деревянную распорку 2, т.е. убирает ее, способствуя превращению овально кольца 3 (фиг. 1) в круглое кольцо 4 (фиг. 2) за счет весьма значительных упругих свойств материала опорного элемента, приложения полезной вдавливающей (вертикальной) нагрузки на сваю и прогрессирующего раскрытия опорного элемента. В завершение процесса осуществляют бетонирование скважины или заполнение ее грунтовым раствором (на фиг. 2 это не показано) известными способами, после затвердевания которого свая превращается в полноценную работоспособную конструкцию. Весьма выгодно такую сваю использовать в районах распространения вечномерзлых грунтов (например, в России), т.к. при выгорании бензина и сгорании деревянной распорки в скважине образуется солидное уширение, которое в дальнейшем заливается грунтовым раствором - шламом (это известный метод фундаментостроения - буроопускной,применяемый в Норильске). Конструкция сваи весьма проста и эффективна. Авторам подобные конструкции не известны. При определенных условиях применение сваи может дать значительный экологический эффект. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 4

МПК / Метки

МПК: E02D 5/22

Метки: свая

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/4-u6203-svaya.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Свая</a>

Предыдущий патент: Центробежный классификатор

Следующий патент: Мотор-колесо

Случайный патент: Двигатель внутреннего сгорания с приспособлением для повышения мощности