Способ выращивания кукурузы в почвенно-климатических условиях с недостаточного тепла и влагообеспечения

Номер патента: 9697

Опубликовано: 30.08.2007

Авторы: Ошмянчук Станислав Янович, Иващенко Сергей Алексеевич, Ращеня Валерий Евгеньевич, Иващенко Василий Алексеевич, Швед Андрей Васильевич, Иващенко Алексей Иванович, Иващенко Ольга Олеговна

Текст

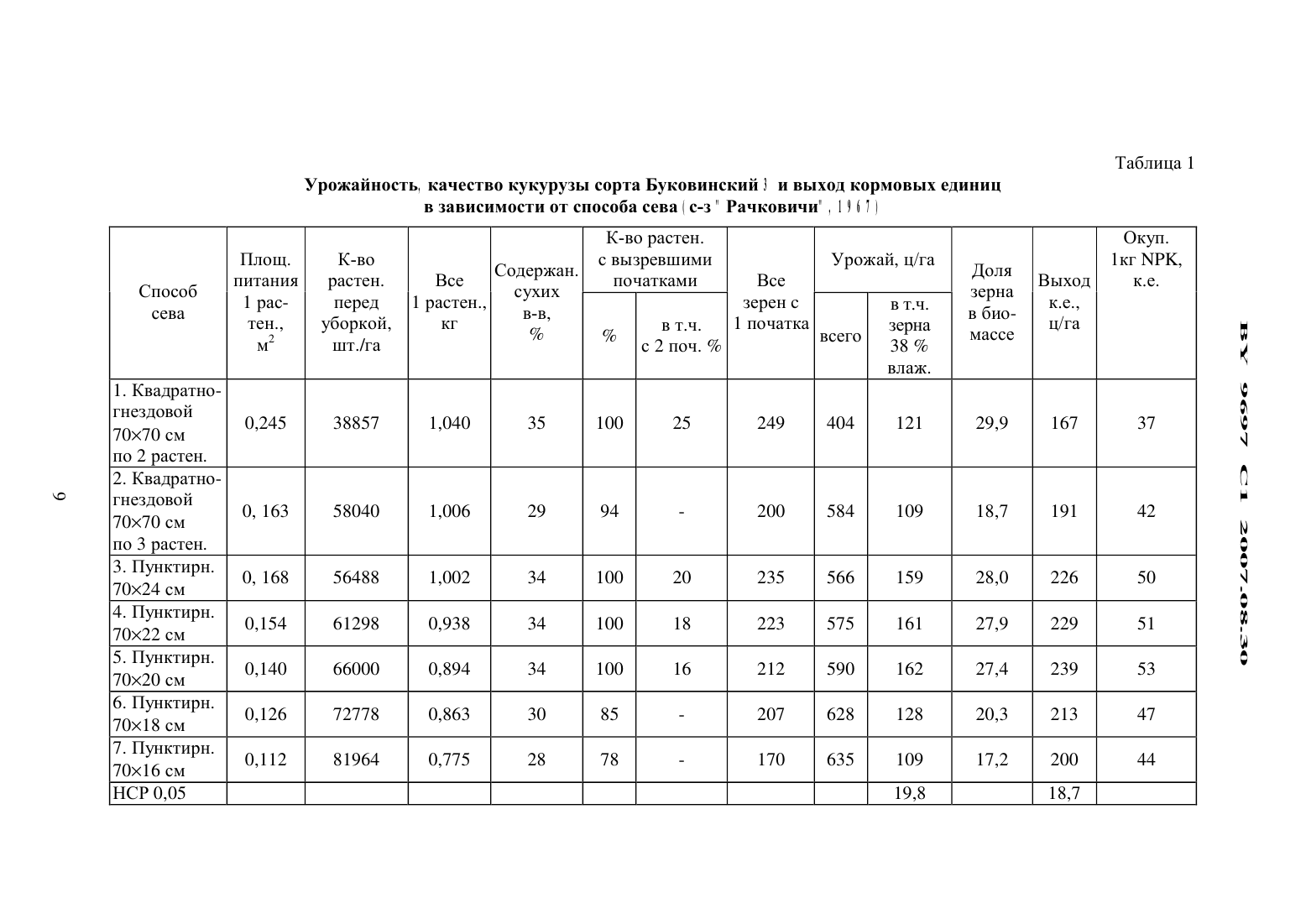

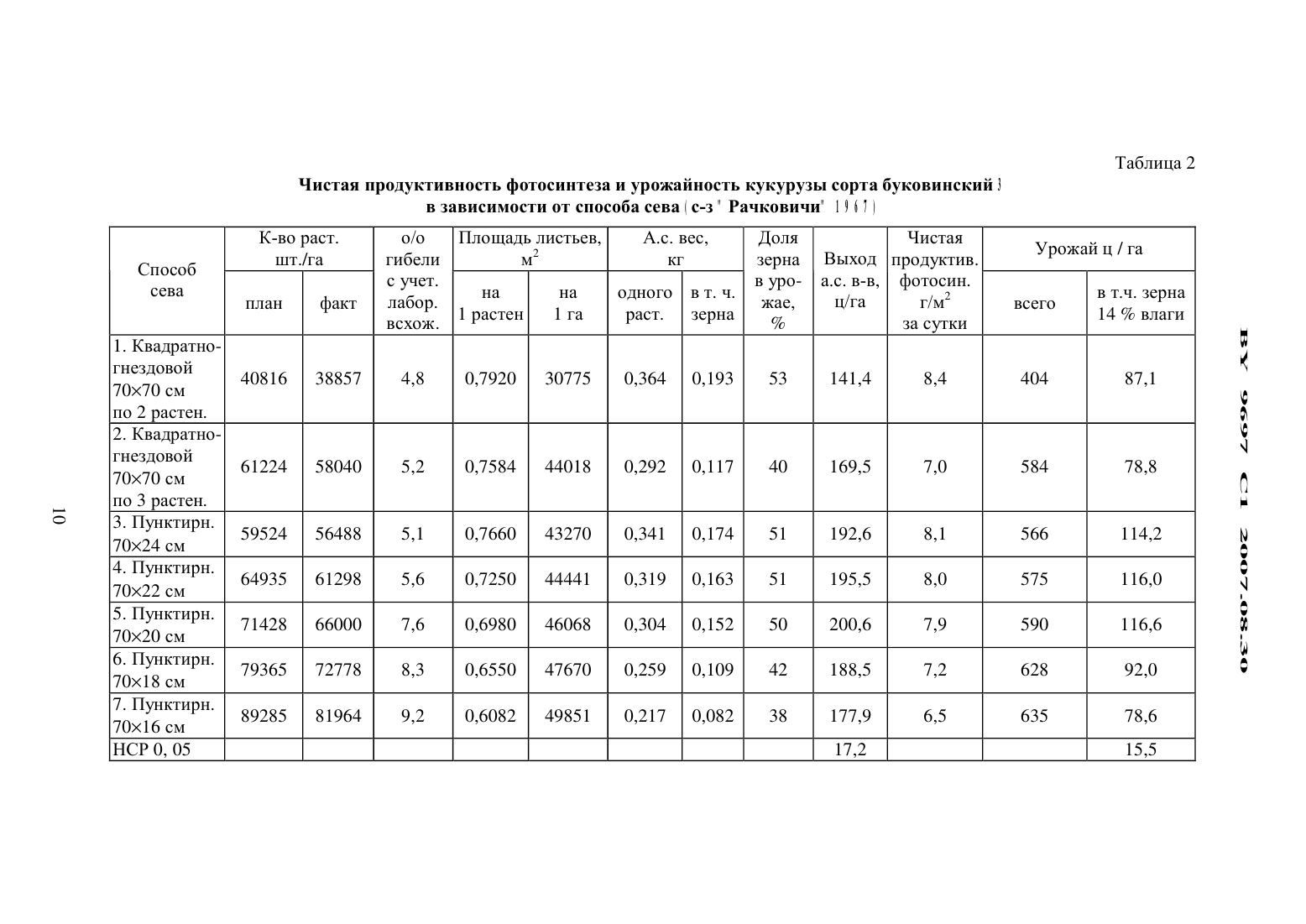

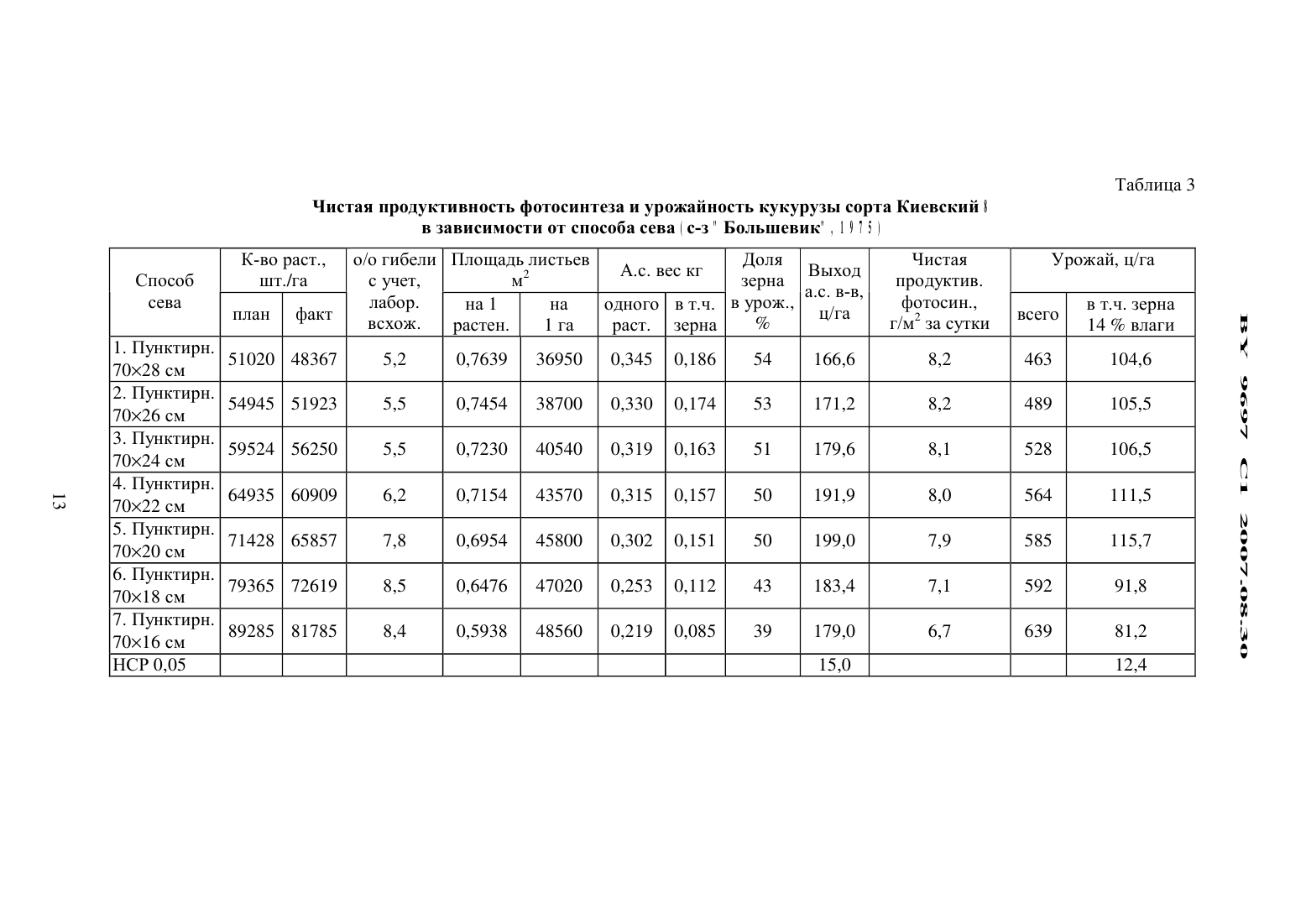

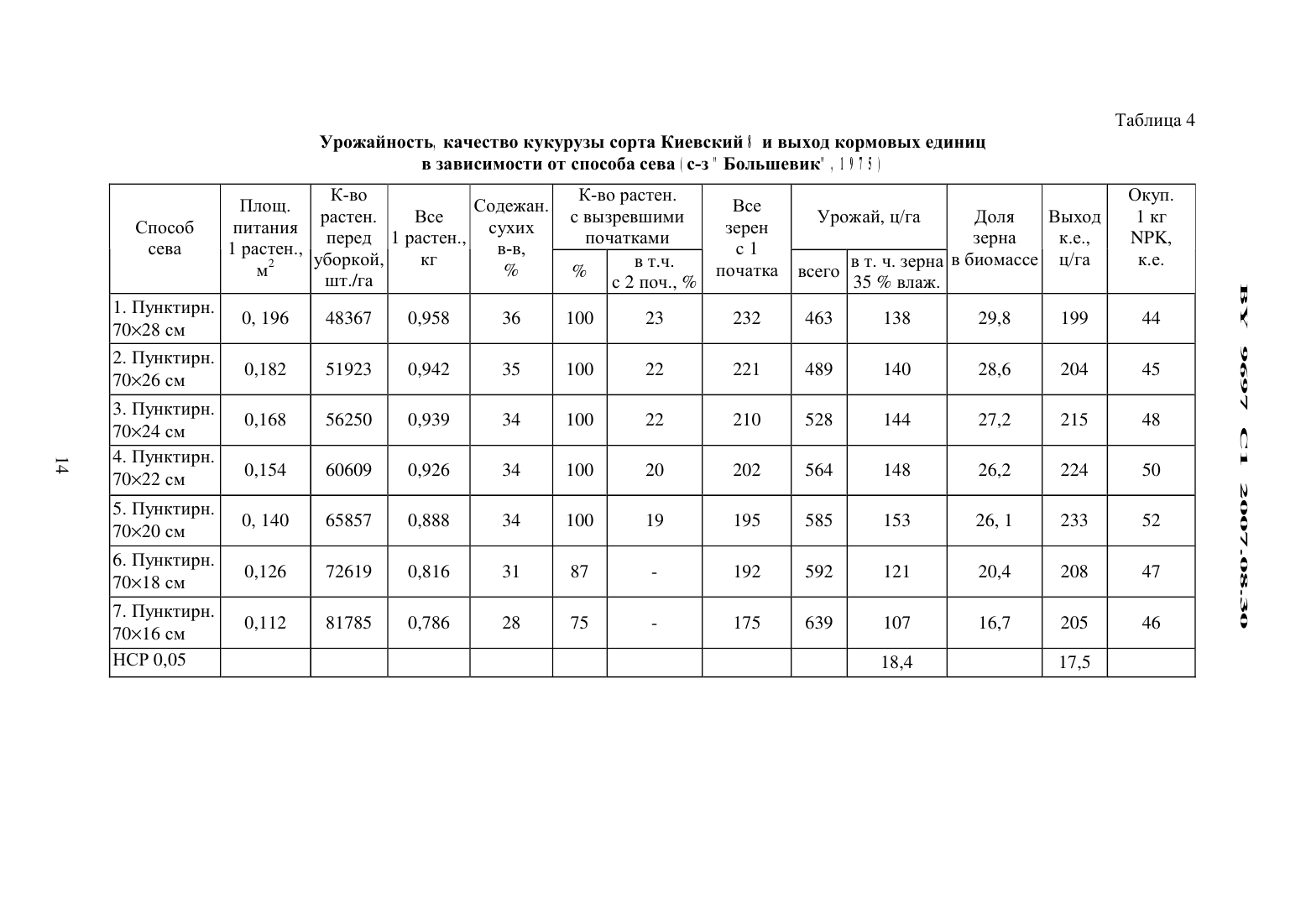

нические Меры борьбы с сорняками, одно-два боронования до всходов, одно по всходам,затем проводят рыхления междурядные один-два раза и вносят гербициды. Уборку производят в молочно-восковой, восковой спелости зерна 1-3.Недостатком данного способа является очень низкая урожайность, так, в 2002 г. в условиях недостаточного влагообеспечения урожайность зеленой массы по Минской области составила 95 ц/га, а в Крупском, Вилейском, Солигорском, Логойском, Узденском и Червенском районах - 45-65 ц/га. В 2004 г. в условиях недостаточного теплообеспечения урожайность зеленой массы по Минской области составила 180 ц/га, а в Мядельском, Узденском, Березинском, Логойском районах - 116-136 ц/га.Наиболее близким к предлагаемому способу является способ выращивания кукурузы на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах северо-восточной части БССР, где семена среднераннего и среднеспелого сортов Буковинский 3 и Стерлинг высевали на трех фонах питания контроль (без удобрений), средний фон 30 г/га навоза ыдоРбоКбо,повышенный фон 60 г/га навоза М 12 оР 12 оК 12 о. Органические удобрения вносили под пахоту, а минеральные под культивацию. Способ сева квадратно-гнездовой 70 на 70 см, 60 на 60 см и пунктирный с междурядьем 60 см при густоте 60, 100 и 120 тыс./га растений. Сев производили сеялкой СКГН-6 и вручную. Сроки сева согласно рекомендациям по возделыванию кукурузы в БССР.Уход за посевами в период вегетации боронование до всходов культуры и после всходов в один след, две междурядные обработки навесным культиватором КРН-4.2, междурядные обработки проводили в одном направлении, и применялся атразин 50 в дозе 2 кг/га действующего вещества (д.в.). Размер делянок в полевых опытах 150-290 м 2 - повторность трехкратная. Урожай кукурузы определен методом сплошной уборки на учетных делянках. В период уборки определили структуру урожая и абсолютно сухой вес, площадь листьев определили весовым методом, чистую продуктивность фотосинтеза - по А.А.Ничипорович и др. (1961), а количество кормовых единиц в урожае - по М.И. Ильину (1959) 4 - прототип.Установлено, что природно-климатические условия вегетационного периода, фон питания и густота посева (площадь питания одного растения) значительно влияют на формирование ассимиляционного аппарата (площадь листьев), где при фотосинтезе создаются органические вещества (формируется урожай). Причем продуктивность фотосинтеза также зависит от природно-климатических условий вегетационного периода, фонов питания и площади листьев.Так, в 1965 г. при квадратно-гнездовом способе сева 70 на 70 см и густоте 100 тыс./га растений площадь листьев составила, м 2/га на контроле - 31820, среднем фоне - 43010,повышенном фоне - 49790. В 1966 г. при густоте 100 тыс./га растений площадь листьев увеличилась, на повышенном фоне составляла 66200 м 2/га, а при густоте 120 тыс./га растений площадь листьев была наибольшая - 75948 м 2/га.Средняя за вегетационный период чистая продуктивность фотосинтеза была большей при густоте 60 тыс./га растений и составила в 1965 г., г/м 2 за сутки на контроле - 2,7, на среднем фоне - 3,28, на повышенном фоне - 4,05. В 1966 г. она была большей, чем в 1965 г. и максимальная отмечалась на повышенном фоне 5,02 г/м 2 за сутки.По выходу сухих веществ и кормовых единиц с 1 га среднеранний сорт Буковинский 3 превосходил среднеспелый сорт Стерлинг на всех фонах питания при равных количествах растений на гектаре. Максимальный урожай отмечался при квадратно-гнездовом способе 60 на 60 см при густоте 120 тыс./га растений. Урожай составил, ц/га зеленой массы - 772,кормовых единиц - 110. Сухое вещество в биомассе составляло 18 , а початки (хозяйственно ценная часть урожая) - 29,9 . Окупаемость 1 кг минеральных удобрений составила 30,5 кормовых единиц.Недостатком данного способа является низкая чистая продуктивность фотосинтеза(основного фактора формирования урожая), низкие процент хозяйственно ценной части урожая (початков) и содержание сухих веществ в биомассе, малая окупаемость 1 кг минеральных удобрений.Недостатком данного способа является Использование среднеспелого сорта Стерлинг,который в условиях недостаточного теплообеспечения не сможет вь 1 зреть до восковой спелости, а поэтому содержание сухих веществ в биомассе низкое. Более того, у скороспелых сортов средняя чистая продуктивность фотосинтеза за вегетационный период большая, чем у средне-позднеспель 1 х и зависит от срока прохождения фенофаз созревания. Е.Б. Ермилин (1959) отмечает, что у скороспелого сорта Первенец средняя чистая продуктивность фотосинтеза за вегетационный период на 30 выще, чем у сорта Стерлинг. Аналогичные результаты отмечает Л.Е. Строгонова (1963), где отношение сухих веществ к количеству усвоенного СО 2 за сутки у ранних, среднеранних сортов составляет коэффициент 0,3, у сорта Стерлинг он меньщий. По данным В.И. Балюры (1963), у среднераннего сорта Немчиновский 2 площадь листьев 25 тыс./га м 2, выход кормовых единиц составил 82 ц, у сорта Стерлинг площадь листьев 30 тыс./га м 2, а выход кормовых единиц - 51,7 ц.Недостатком данного способа является посев семян, когда почва на глубине 0-10 см прогревается на 8-10 С потому, что семена прорастают медленно, всходы появляются на 22-27 день (С.С. Андреенко, Ф.М. Куперман, 1959), даже в условиях достаточного тепла,но из-за весенних похолоданий (Г.П. Устенко, С.Н. Ягнова, 1966), причем сильно снижается их всхожесть до 58-78 (Т.В. Серков, 1971), до 40-50 (Н.Н. Третьяков, 1974), до 36 (Е.Т. Вереница, К.И. Саранин, 1960), в итоге посевы сильно изрежены, что отрицательно сказывается на урожайности.Недостатком данного способа является посев семян без локального внесения фосфорных удобрений в рядки при посеве. Установлено (А.В. Петербургский, 1964, А.С. Радов и др., 1964, М.К. Каюмов, Н.П. Чернавский, 1988), что локальное внесение фосфора в рядки в дозе 20 кг/га действующего вещества обеспечивает такую же прибавку урожая, как 80-90 кг/га действующего вещества вразброс. Причем недостаток фосфора в начальный период оказывает на растение такое депрессирующее влияние, что его нельзя в дальнейщем компенсировать и повыщенными дозами. А по данным П.И. Сусидко, Р.В. Цикавой(1978), при недостатке фосфора до фазы развития 5-6 листьев кукуруза не способна образовать початки даже при обильном обеспечении в дальнейщем.Более того, установлено (А.И. Иващенко, 1971), что локальное внесение фосфора в рядки при посеве в дозе 20 кг/га действующего вещества способствует образованию и росту корневой системы, в том числе ее активной части - всасывающей, что положительно сказывается на всасывании элементов минерального питания и влаги почвы, продуктивности фотосинтеза, накоплении органических веществ.Недостатком данного способа является механическая борьба с сорняками, которая не обеспечивает снижения сорных растений ниже порога их вредности, а это значит, что часть питательных элементов и влага почвы расходуются не на формирование урожая кукурузы, а на формирование биомассы сорных растений. Использование атразина в дозе 2 кг/га действующего вещества не уничтожает многолетние сорные растения, в том числе и наиболее злостные корнеотпрысковые и корневищные.Установлено (В.С. Соколов, 1971), что при двух-трех междурядных обработках перед уборкой кукурузы в междурядьях отмечалось 710-790 г/м 2 сорняков, а на защитных полосах - 2060-2170 г/м 2. А по данным А.И. Иващенко (2002), сорные растения на формирование 100 ц надземной массы потребляют значительно больще элементов минерального питания и влаги почвы, чем кукуруза. А два корнеотпрысковых сорняка на м 2 формируют от 1 до 2 кг и более (т.е. 200 ц/га и более) зеленой массы, составляя конкуренцию в использовании света (без которого нет фотосинтеза в листьях), элементов питания и влаги почвы. Более того, при междурядной обработке повреждаются корни. Установлено(А.И. Иващенко, 1973), что на участках, где использовались гербициды, на 15 июля поверхность активной части корневой системы была на 41-47 больще, чем там, где проводилась междурядная обработка в фазе 3-5 листьев, а к 20 августа она увеличилась более чем в два раза. А по данным В.С. Соколова (1971), после междурядной обработки глуби ВУ 9697 С 12007.08.30ной на 10-12 см через 18 дней в междурядьях в пахотном горизонте сухой вес корней был в 6,1 раза меньше, чем без обработки. А по Данным Н.Н. Третьякова (1974), междурядная обработка в фазе 7-8 листьев на глубину 10-12 см так повреждает корневую систему, что она не восстанавливается до конца вегетации даже при достаточном увлажнении почвы и наличии элементов минерального питания. А в опытах А.В. Марченко (1963), при глубине междурядной обработки 15 см и защитной полосе 5 см в фазе 3-5 листьев урожайность снизилась на 21 по сравнению с участком, где междурядная обработка не проводилась,а количество растений, пораженных пузырчатой головней, отмечалось 29 .Таким образом, применение междурядных обработок уменьшает активную часть корневой системы, которая в значительно меньших количествах обеспечивает надземные органы культуры элементами минерального питания и влагой почвы, которые играют первостепенное значение в повышении продуктивности фотосинтеза листьев, накоплении органических веществ. Более того, установлено (А.Л. Курсанов и др., 1952, А.Л. Курсанов, 1955,Н.С. Петинов, К.М. Коршунова, 1957), что в корневой системе происходит первичный синтез органических веществ с участием СО и эти органические вещества движутся к листьям и включаются в окислительно-восстановительнь 1 й процесс, тем самым способствуют увеличению продуктивности фотосинтеза листьев. А по данным М.К. Кузина и др.(1952), поглощение СО корнями является физиологически необходимым процессом, звеном в обмене органических кислот корнем, так как приводит к синтезу дикарбоновых кислот, которые участвуют в процессе поглощения минеральных элементов.Недостатком данного способа является загущенность посевов 100-120 тыс./га растений, где площадь питания одного растения составляла 0,08-0,1 м 2, что отрицательно сказывается на освещенности средних и нижних ярусов листьев (из-за чего снижается продуктивность фотосинтеза), на формировании початков и их величине. Установлено(Л.Е. Строгонова, 1963), что у сорта Стерлинг при густоте 120 тыс./га растений площадь листьев составила 62 тыс. м 2, а при посеве 60 тыс./га растений - 30 тыс. м 2. Освещенность листьев средних и нижних ярусов 8.08 при загущении составляла 23 и 13 по сравнению с верхними листьями. При густоте 60 тыс./га растений освещенность средних и нижних ярусов была в 2,3 раза большая по сравнению с загущенными. А поэтому и интенсивность фотосинтеза этих листьев была различной. При посеве 60 тыс./га растений интенсивность фотосинтеза средних листьев составляла 10-15 мг СО 2/дм 2 за час, при загущении интенсивность средних листьев достигла 4-5 мг СО 2/дм 2 за час и часто соответствовала уровню компенсационного пункта (сколько накопилось органических веществ при фотосинтезе,столько же их расходовалось при дыхании). А по данным Н.Н. Третьякова ( 1974), при густоте 50 тыс./га растений сорта Буковинский 3 освещенность листьев среднего яруса составляла 50 , при густоте 100 тыс./га растений - 30 от освещенности верхних листьев. Количество растений с початками в первом случае составляло 55 , при густоте 100 тыс./га растений - 31 , а их вес (100 початков) соответственно 15 и 9 кг. По данным В.Н. Багринцевой и др. (2001), при выращивании раннего сорта Катерина СВ, среднераннего сорта Ньютон число растений с початками составило при густоте тыс./га растений 60-83 , 80-63 , 100-50 , а сорта Ньютон соответственно 79, 71, 62 . Урожайность зерна раннего сорта при густоте 60 тыс./га растений - 33 ц/га, при увеличении загущения урожайность снижалась. Урожайность среднераннего сорта также максимальная при густоте 60 тыс./га растений - 42 ц, при увеличении загущения она снижалась.В исследованиях Т.Р. Толодеи и др. (2001) установлено, что при густоте ниже 40 тыс./га растений и свыше 60 тыс./га растений значительно снижается урожай зерна кукурузы, что связано с изменением доли транспирации в суммарном испарении влаги. Так, на фоне М 180 Р 120 К 90 при густоте стояния 60 тыс./га растений урожайность зерна составила 87,9 ц при расходе влаги 420 мм, в том числе на транспирацию 47 . При густоте стояния 80,4 тыс./га растений урожайность снизилась до 71,4 ц, а расход влаги на транспирацию увеличился до 60 .Установлено, что при загущении (уменьшении площади питания одного растения) удлиняются сроки вызревания початков (Н.А. Иншин, 1989). Особенно загущение сказь 1 вается при недостаточном теплообеспечении. По Данным Б.Х. Кинзикеева и др. (1960),вь 1 зреваемость раннего сорта Воронежский 76 составила при посеве 60 на 60 см 83 , при посеве 60 на 12 см - 56 восковой спелости. А по Данным А.Г. Замараева (1966) при загущении свыше 111 тыс./га растений у сорта Буковинский 3 початки формируются только на отдельных растениях.Степень вызревания початков оказывает существенное значение на качество продукции (урожая). Многие авторы (П.И. Сусидко, В.С. Цикава, 1979, Н.И. Володарский, 1986,В.Н. Суслов, 1987, В.С. Циков, Л.А. Матюха, 1989 г, Шпаар и др., 1996) отмечают, что,чем больше сформировалось початков и выше их степень вызревания, тем выше качество продукции, ее питательность. Более того, с увеличением количества растений на гектаре(увеличении площади листьев) снижается вес одного растения и чистая продуктивность фотосинтеза. Установлено (Г.П. Устенко, Г.Ф. Гайдуков, 1959), что при густоте тыс./га растений 40,8 47,6 61,2 71,4 площадь листьев среднепозднего сорта Вир-42 при орошении достигла 30,2 34,5 38,5 40,2 тыс. м 2/га, а их средняя чистая продуктивность фотосинтеза за период вегетации составляла г/м 2 за сутки соответственно 7,8 7,5 7,3 6,9. Аналогичная закономерность в условиях недостаточного теплообеспечения установлена Р.М. Доспеховой (1965), где количество тыс./га растений составляло 56, 83, 112, а средняя продуктивность фотосинтеза за период вегетации соответственно 5,2 4,6 4,0 г/ м 2 м за сутки.Площадь листьев на гектаре, определяющий фактор продуктивности фотосинтеза, так как от нее зависит поглощение фотосинтетической активной радиации (ФАР). По данным А.А. Ничипорович (1956, 1963), площадь листьев 25 тыс./га м 2 поглощает 50-70 ФАР, а 40-50 тыс./га м 2 - 60-80 ФАР, т.е. повышается уже незначительно, но уже листья средних и особенно нижних ярусов почти не поглощают. Дальнейшее увеличение площади листьев нежелательно потому, что поглощенная ФАР листьями в процессе фотосинтеза используется до 4-6 , остальная используется при транспирации (испарение влаги), предохраняя растения от перегрева. Поэтому влага почвы, особенно при недостаточном количестве осадков в период вегетации или неравномерном выпадении, часто становится ограничительным фактором урожая, интенсивность фотосинтеза снижается или совсем прекращается. Площадь листьев 60 тыс./га м 2 целесообразно иметь при достаточном теплообеспечении и орошении.Задачей изобретения является повышение чистой продуктивности фотосинтеза, хозяйственно ценной части урожая и качества продукции, выхода кормовых единиц с 1 га и окупаемости 1 кг минеральных удобрений.Предлагаемый способ обеспечивает внесение органических и минеральных удобрений, подготовку почвы, пунктирный посев семян, борьбу с сорняками химическим способом и уборку в фазе восковой, начало полной спелости зерна. Согласно изобретению,органические удобрения в дозе 60 т/га вносят под весновспашку, а минеральные удобрения в дозах М 12 оР 7 оК 18 о кг действующего вещества на 1 га вносят под культивацию, посев проводят семенами раннего сорта при прогревании почвы на глубине до 10 см до 12-14 С с учетом обеспечения площади питания для каждого растения 0,14-0,168 м 2 и одновременно локально вносят гранулированный суперфосфат в дозе 20 кг действующего вещества на 1 га, а при достижении культурой фазы 4-6 листьев без рыхления междурядий проводят подкормку азотом в дозе 60-90 кг действующего вещества на 1 га в виде жидкого удобрения.При такой густоте посева (площади питания на одно растение) биомасса среднего растения 0,888-1,002 кг, вес абсолютно сухих веществ 0,302-0,341 кг, в том числе зерна 0,151 О,174 кг, а площадь листьев О,6954-О,766 О м 2, что обеспечивает урожайность биомассы 528-590 ц/га, в том числе зерна 14 влажности 106-117 ц/га, где удельный вес зерна в абсолютно сухом веществе 50-51 . При этом средняя чистая продуктивность фотосинтеза за

МПК / Метки

МПК: A01C 21/00

Метки: кукурузы, тепла, условиях, способ, выращивания, почвенно-климатических, недостаточного, влагообеспечения

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/16-9697-sposob-vyrashhivaniya-kukuruzy-v-pochvenno-klimaticheskih-usloviyah-s-nedostatochnogo-tepla-i-vlagoobespecheniya.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ выращивания кукурузы в почвенно-климатических условиях с недостаточного тепла и влагообеспечения</a>

Предыдущий патент: Способ лечения коксоартроза

Следующий патент: Способ группового тренинга жеребят белорусской упряжной породы

Случайный патент: Универсальная машина для уборки корнеклубнеплодов и овощей