Устройство для теплового привода объемного насоса

Текст

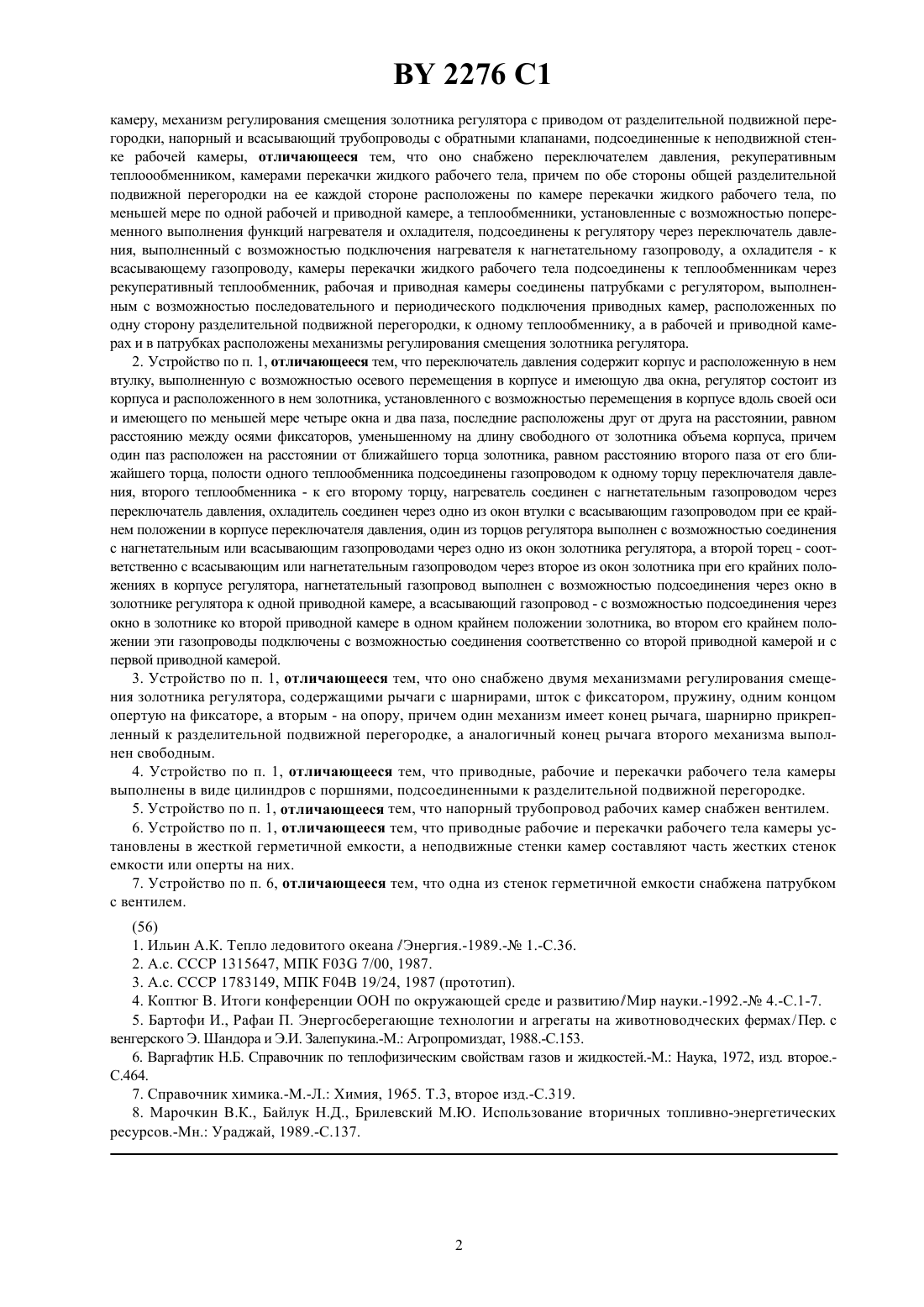

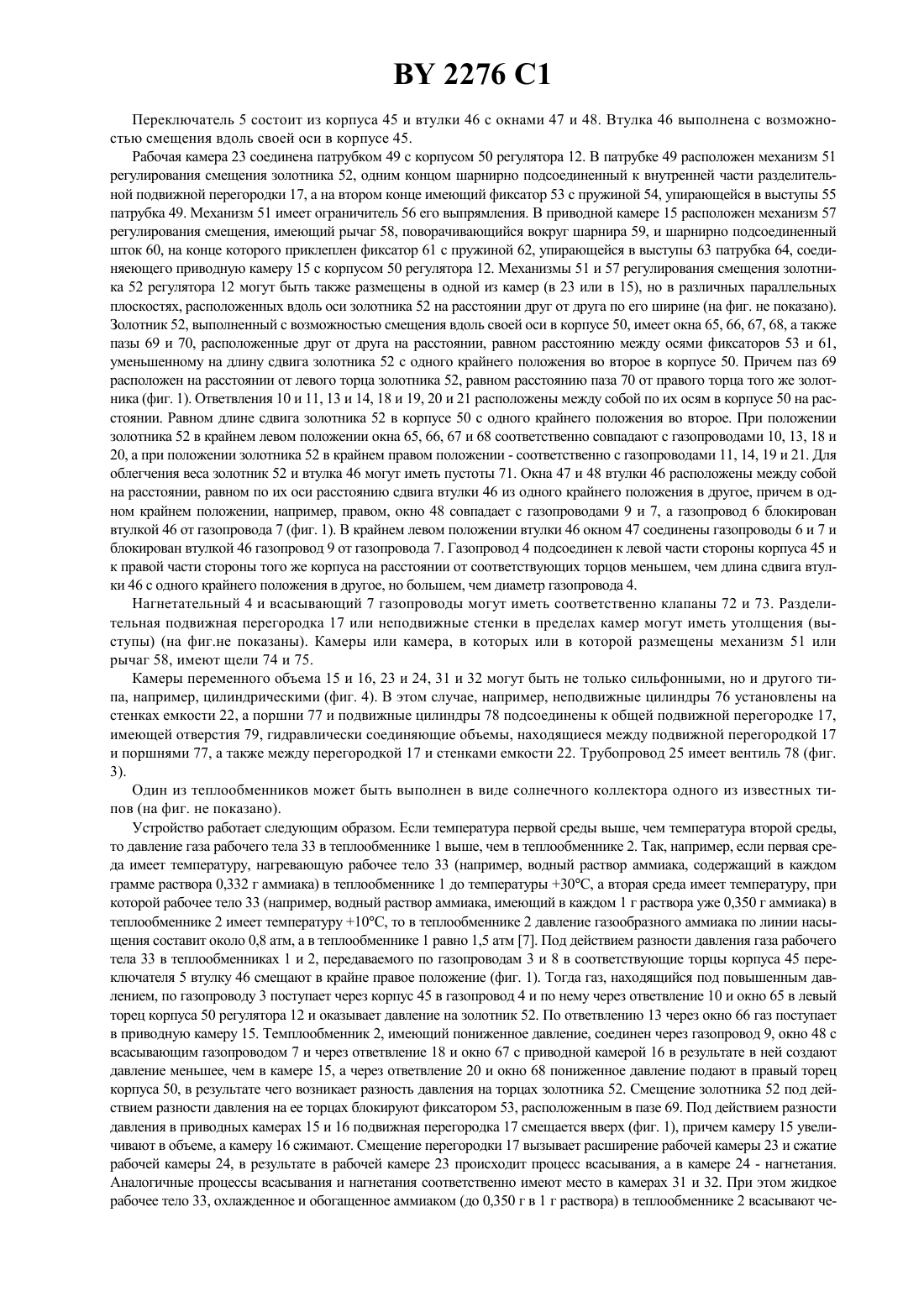

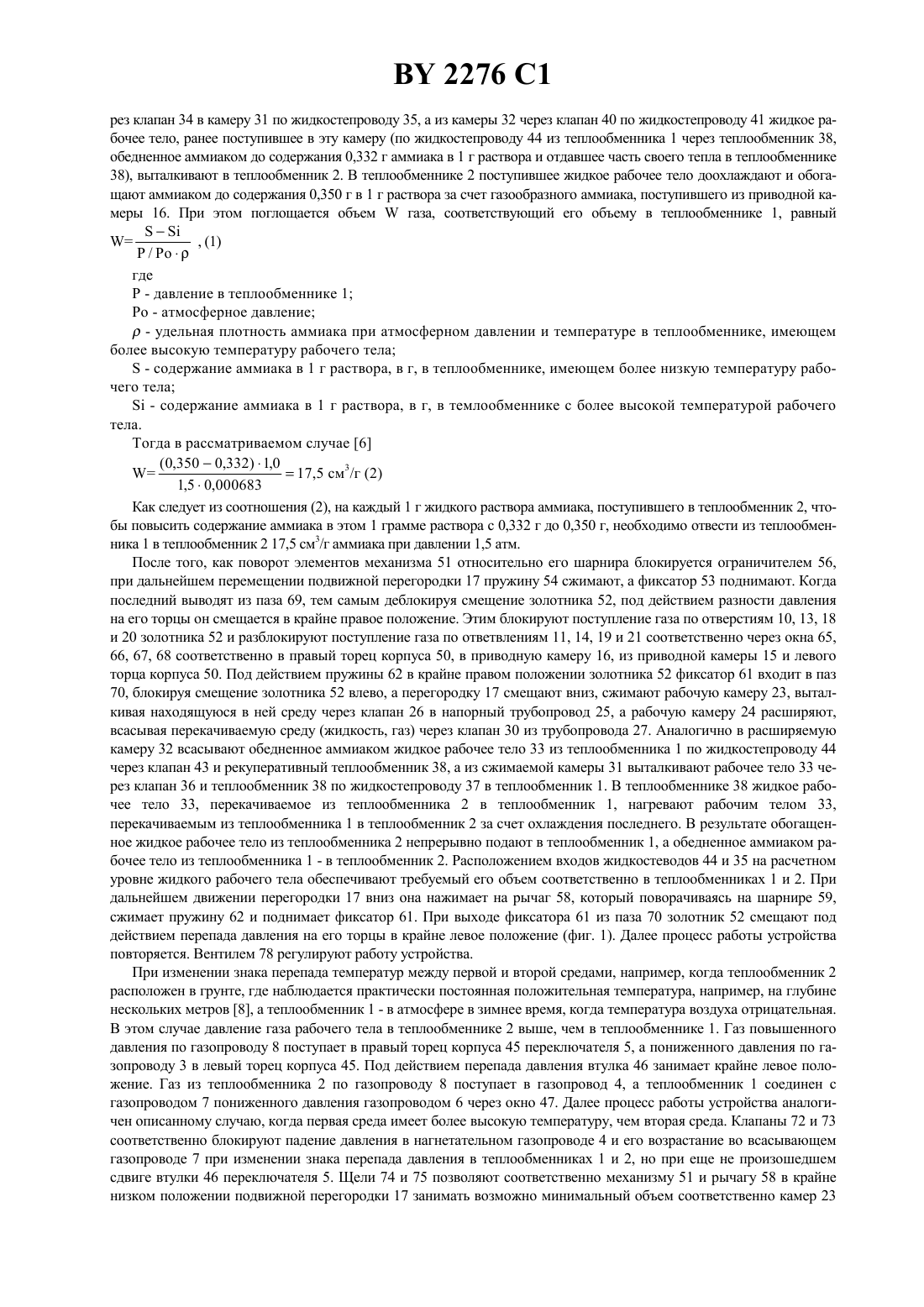

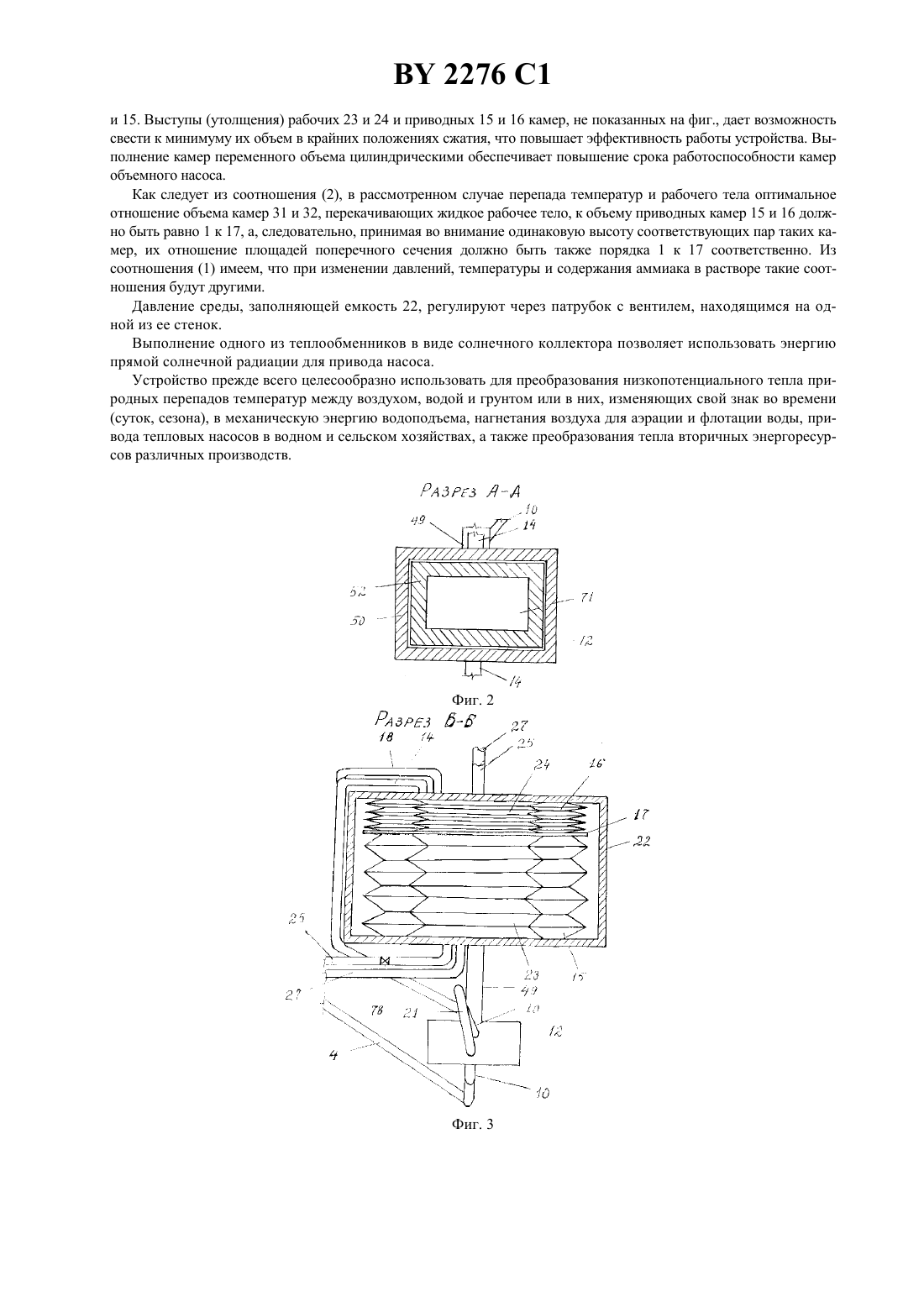

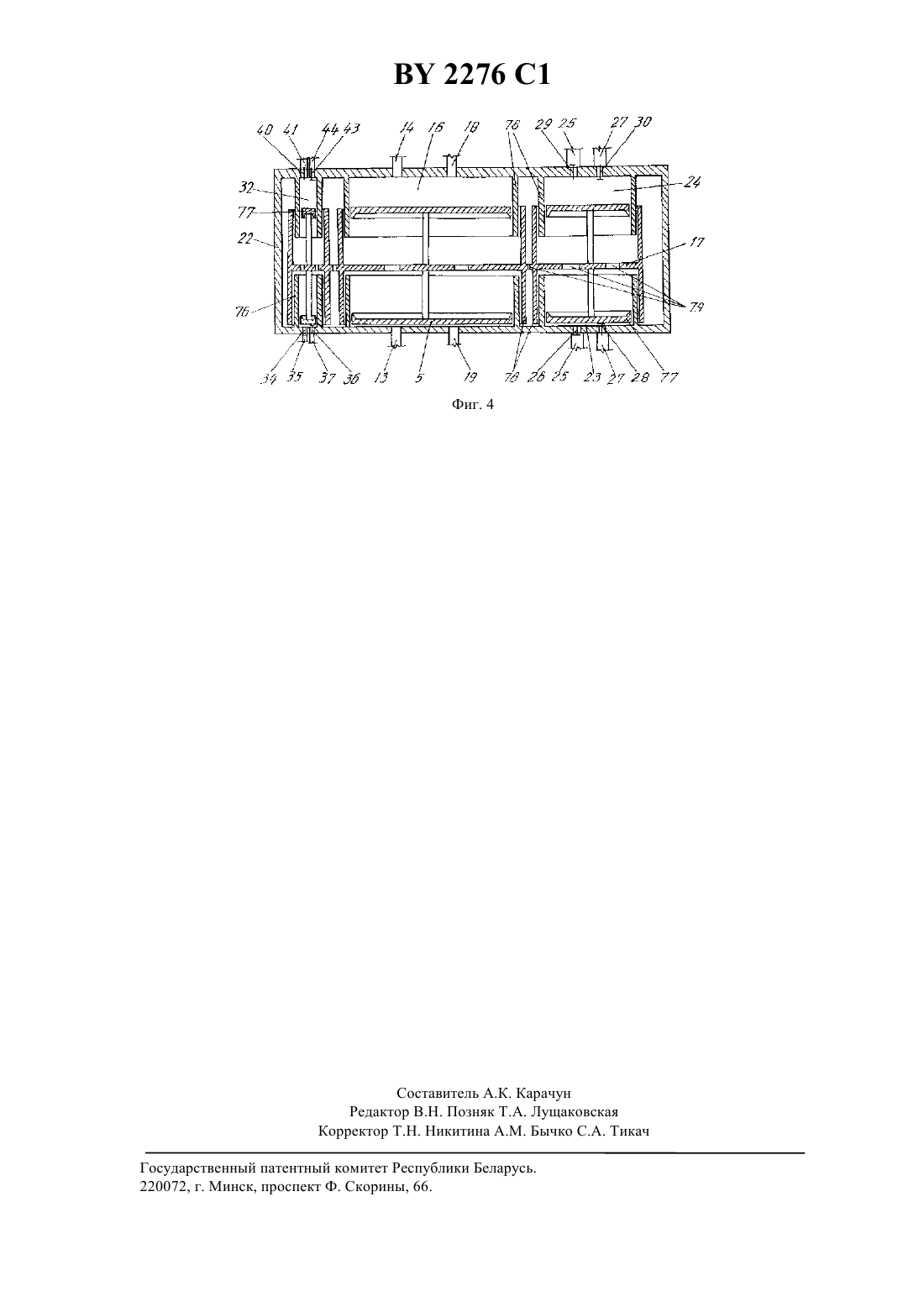

03 7/06 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТЕНТНЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ПРИВОДА ОБЪЕМНОГО НАСОСА(73) Патентообладатель Центральный научно(22) 29.10.1993 исследовательский институт комплексного ис(46) 30.09.1998 пользования водных ресурсов (ЦНИИКИВР)(71) Заявитель Центральный научно-исследо вательский институт комплексного использования водных ресурсов (ЦНИИКИВР)(57) 1. Устройство для теплового привода объемного насоса, содержащее приводную и рабочую камеры, имеющие разделительную подвижную перегородку, по обе стороны которой они расположены, частично заполненные жидким рабочим телом нагреватель и охладитель, газовые полости которых соединены между собой последовательно газопроводом через регулятор и приводную 2276 1 камеру, механизм регулирования смещения золотника регулятора с приводом от разделительной подвижной перегородки, напорный и всасывающий трубопроводы с обратными клапанами, подсоединенные к неподвижной стенке рабочей камеры, отличающееся тем, что оно снабжено переключателем давления, рекуперативным теплоообменником, камерами перекачки жидкого рабочего тела, причем по обе стороны общей разделительной подвижной перегородки на ее каждой стороне расположены по камере перекачки жидкого рабочего тела, по меньшей мере по одной рабочей и приводной камере, а теплообменники, установленные с возможностью попеременного выполнения функций нагревателя и охладителя, подсоединены к регулятору через переключатель давления, выполненный с возможностью подключения нагревателя к нагнетательному газопроводу, а охладителя - к всасывающему газопроводу, камеры перекачки жидкого рабочего тела подсоединены к теплообменникам через рекуперативный теплообменник, рабочая и приводная камеры соединены патрубками с регулятором, выполненным с возможностью последовательного и периодического подключения приводных камер, расположенных по одну сторону разделительной подвижной перегородки, к одному теплообменнику, а в рабочей и приводной камерах и в патрубках расположены механизмы регулирования смещения золотника регулятора. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что переключатель давления содержит корпус и расположенную в нем втулку, выполненную с возможностью осевого перемещения в корпусе и имеющую два окна, регулятор состоит из корпуса и расположенного в нем золотника, установленного с возможностью перемещения в корпусе вдоль своей оси и имеющего по меньшей мере четыре окна и два паза, последние расположены друг от друга на расстоянии, равном расстоянию между осями фиксаторов, уменьшенному на длину свободного от золотника объема корпуса, причем один паз расположен на расстоянии от ближайшего торца золотника, равном расстоянию второго паза от его ближайшего торца, полости одного теплообменника подсоединены газопроводом к одному торцу переключателя давления, второго теплообменника - к его второму торцу, нагреватель соединен с нагнетательным газопроводом через переключатель давления, охладитель соединен через одно из окон втулки с всасывающим газопроводом при ее крайнем положении в корпусе переключателя давления, один из торцов регулятора выполнен с возможностью соединения с нагнетательным или всасывающим газопроводами через одно из окон золотника регулятора, а второй торец - соответственно с всасывающим или нагнетательным газопроводом через второе из окон золотника при его крайних положениях в корпусе регулятора, нагнетательный газопровод выполнен с возможностью подсоединения через окно в золотнике регулятора к одной приводной камере, а всасывающий газопровод - с возможностью подсоединения через окно в золотнике ко второй приводной камере в одном крайнем положении золотника, во втором его крайнем положении эти газопроводы подключены с возможностью соединения соответственно со второй приводной камерой и с первой приводной камерой. 3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно снабжено двумя механизмами регулирования смещения золотника регулятора, содержащими рычаги с шарнирами, шток с фиксатором, пружину, одним концом опертую на фиксаторе, а вторым - на опору, причем один механизм имеет конец рычага, шарнирно прикрепленный к разделительной подвижной перегородке, а аналогичный конец рычага второго механизма выполнен свободным. 4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что приводные, рабочие и перекачки рабочего тела камеры выполнены в виде цилиндров с поршнями, подсоединенными к разделительной подвижной перегородке. 5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что напорный трубопровод рабочих камер снабжен вентилем. 6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что приводные рабочие и перекачки рабочего тела камеры установлены в жесткой герметичной емкости, а неподвижные стенки камер составляют часть жестких стенок емкости или оперты на них. 7. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что одна из стенок герметичной емкости снабжена патрубком с вентилем.(56) 1. Ильин А.К. Тепло ледовитого океана / Энергия.-1989.- 1.-С.36. 2. А.с. СССР 1315647, МПК 03 7/00, 1987. 3. А.с. СССР 1783149, МПК 04 В 19/24, 1987 (прототип). 4. Коптюг В. Итоги конференции ООН по окружающей среде и развитию / Мир науки.-1992.- 4.-С.1-7. 5. Бартофи И., Рафаи П. Энергосберегающие технологии и агрегаты на животноводческих фермах / Пер. с венгерского Э. Шандора и Э.И. Залепукина.-М. Агропромиздат, 1988.-С.153. 6. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей.-М. Наука, 1972, изд. второе.С.464. 7. Справочник химика.-М.-Л. Химия, 1965. Т.3, второе изд.-С.319. 8. Марочкин В.К., Байлук Н.Д., Брилевский М.Ю. Использование вторичных топливно-энергетических ресурсов.-Мн. Ураджай, 1989.-С.137. 2276 1 Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано для перекачки жидкости или газа за счет тепловой энергии перепада температур между двумя природными или техногенными средами. Известно устройство, позволяющее осуществлять тепловой привод центробежного насоса. Это устройство содержит парогенератор, соединенный трубопроводом с турбиной, к которой подсоединен конденсатор,из которого конденсированный жидкий фреон перекачивают в парогенератор, где его испаряют, Подачу тепло- и хладоносителей соответственно в парогенератор и конденсатор осуществляют с помощью насосов 1. Недостатками этого устройства является то, что для привода объемного насоса требуется дополнительное устройство для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное и затраты механической энергии на привод трех насосов для перекачки жидкого фреона, теплоносителя и охладителя, что снижает КПД устройства, а также недостаточная герметичность из-за наличия зазоров между подвижными и неподвижными элементами устройства, приводящими к повышенной возможности загрязнения окружающей среды рабочим телом, что приводит к негативным экологическим последствиям, и неработоспособность устройства при изменении знака разности температур между рабочими телами, находящимися в парогенераторе и конденсаторе. Известно также устройство преобразования тепловой энергии в энергию изменения давления 2. Оно содержит нагреватель и расположенный над ним охладитель, заполненные газом и жидкостью легкоиспаряющегося рабочего тела, и соединенные между собой трубопроводом подачи жидкости из нагревателя в охладитель, вход в который расположен в приямке нагревателя, а выход - в охладителе выше максимально возможного уровня жидкости. Охладитель и нагреватель также соединены вторым трубопроводом возврата,который предназначен для отвода жидкости из охладителя в нагреватель. Вход трубопровода возврата сообщен с нижней частью охладителя и в нем установлен открывающийся в сторону нагревателя обратный клапан. Верхняя часть нагревателя соединена с объемным насосом трубопроводом. Недостатками устройства являются бесполезное периодическое перегревание жидкого рабочего тела охлаждение его в охладителе при подаче из нагревателя и нагревание в нагревателе после сброса из охладителя, что приводит к понижению КПД устройства, а также узкий диапазон перепада температур, при которых устройство работоспособно, и условие, при котором для обеспечения работоспособности охладитель должен быть расположенным над нагревателем. Наиболее близким по технической сущности к заявленному средству является устройство для теплового привода объемного насоса 3. Устройство содержит приводную и рабочую камеры, которые имеют разделительную подвижную перегородку, по обе стороны которой они расположены. Нагреватель и охладитель частично заполнены жидким рабочим телом, газовые полости нагревателя и охладителя соединены между собой последовательно газопроводом через регулятор и приводную камеру. Механизм регулирования смещения золотника регулятора с приводом от разделительной подвижной перегородки, напорный и всасывающий трубопроводы с обратными клапанами, подсоединенные к неподвижным стенкам рабочей камеры. Его недостатками являются узкий диапазон температур, в котором устройство работоспособно, низкая эффективность и недостаточная экологическая безопасность при использовании тепла естественных перепадов температур между природными средами или в них. Так, необходима ручная регулировка груза противодавления разделительной подвижной перегородки при изменении диапазона величины давления в приводной камере, наличие внешних подвижных элементов и зазоров между ними и неподвижными элементами устройства повышает опасность утечки под давлением рабочего тела в окружающую среду и ее загрязнения,неработоспособность устройства при изменении знака перепада температур в средах, необходимость расположения одного охладителя над нагревателем на требуемом расстоянии по вертикали, что понижает эффективность и возможность его использования для привода объемных насосов при работе на тепле перепадов температур в природных средах или между ними, а также прерывность подачи перекачиваемых сред и ограничения в выборе типа рабочего тела, которое позволяет обеспечить работоспособность устройства и его возможно большую эффективность. Задачей, на решение которой направлено изобретение, является расширение возможностей использования устройства и повышениие его эффективности, а также экологической безопасности прежде всего при использовании тепла естественных перепадов температур между природными средами или в них. Решение задачи позволяет обеспечить работоспособность устройства независимо от вертикального положения нагревателя и охладителя относительно друг друга, от изменения знака перепада температур между средами, в которых они расположены, обеспечить автоматическую регулировку противодавления разделительной подвижной перегородки на рабочие камеры при изменении величины давления в теплообменниках,повысить степень непрерывности подачи перекачиваемых сред, что расширяет возможности и эффективность использования устройства а также исключить внешние подвижные элементы и зазоры между ними и неподвижными элементами устройства, через которые возможно попадание рабочего тела в окружающую среду, что повышает экологическую безопасность устройства понизить тепловые потери при перегревании жидкого рабочего тела, перекачиваемого из охладителя в нагреватель, и увеличить интенсивность процессов массо- и теплообмена в охладителе и нагревателе, что повышает эффективность устройства при использова 2276 1 нии тепла прежде всего естественных перепадов температур между природными средами или в них, температура которых изменяется во времени. Задача решается тем, что устройство снабжено переключателем давления, рекуперативным теплообменником, камерами перекачки жидкого рабочего тела. По обе стороны общей разделительной подвижной перегородки на ее каждой стороне расположено по камере перекачки жидкого рабочего тела, по меньшей мере по одной рабочей и приводной камере, теплообменники, установленные с возможностью попеременного выполнения функции нагревателя и охладителя, подсоединены к регулятору через переключатель давления,выполненный с возможностью подключения нагревателя к нагревательному газопроводу, а охладителя - к всасывающему газопроводу. Камеры перекачки жидкого рабочего тела подсоединены к теплообменникам через рекуперативный теплообменник. Рабочая и приводные камеры соединены патрубками и регулятором,выполненным с возможностью последовательного и периодического подключения приводных камер, расположенных по одну сторону общей разделительной подвижной перегородки, к одному теплообменнику. В рабочей и приводной камерах и в патрубках расположены механизмы регулирования смещения золотника регулятора. Переключатель давления может содержать корпус и расположенную в нем втулку, выполненную с возможностью осевого перемещения в корпусе и имеющую два окна. Регулятор состоит из корпуса и расположенного в нем золотника, установленного с возможностью перемещения в корпусе вдоль своей оси и имеющего по меньшей мере четыре окна и два паза, последние расположены друг от друга на расстоянии,равном расстоянию между осями фиксаторов, уменьшенному на длину свободного от золотника объема корпуса. Причем один паз расположен на расстоянии от ближайшего торца золотника, равном расстоянию второго паза от его ближайшего торца. Полости одного теплообменника подсоединены газопроводом к одному торцу переключателя давления, второго теплообменника - к его второму торцу. Нагреватель соединен с нагнетательным газопроводом через переключатель давления. Охладитель соединен через одно из окон втулки с всасывающим газопроводом при ее крайнем положении в корпусе переключателя давления. Один из торцов регулятора выполнен с возможностью соединения с нагнетательным или всасывающим газопроводами через одно из окон золотника регулятора, а второй торец - соответственно с всасывающим или нагнетательным газопроводами через второе из окон золотника при его крайнем положении в корпусе регулятора, нагнетательный газопровод выполнен с возможностью подсоединения через окно в золотнике регулятора к одной приводной камере, а всасывающий газопровод - с возможностью подсоединения через окно в золотнике ко второй приводной камере в одном крайнем положении золотника. Во втором его крайнем положении эти газопроводы подключены с возможностью соединения соответственно со второй приводной камерой и с первой приводной камерой. Устройство может быть снабжено двумя механизмами регулирования смещения золотника регулятора,содержащими рычаги с шарнирами, шток с фиксатором, пружину, одним концом опертую на фиксаторе, а вторым - на опору. Причем один механизм имеет конец рычага, шарнирно прикрепленный к разделительной подвижной перегородке, а аналогичный конец рычага второго механизма выполнен свободным. Приводные и рабочие камеры, а также камеры перекачки рабочего тела могут быть выполнены в виде цилиндров с поршнями, подсоединенными к разделительной подвижной перегородке. Напорный трубопровод рабочих камер может быть снабжен вентилем. Приводные, рабочие и перекачки рабочего тела камеры могут быть установленными в жесткой герметичной емкости, а неподвижные стенки камер составляют часть жестких стенок емкости или оперты на них. одна из стенок герметичной емкости может быть снабжена патрубком с вентилем. Наличие в приведенной совокупности следующих отличительных признаков является необходимым для решения поставленной задачи переключателя давления - для обеспечения работоспособности устройства при изменении знака перепада температур между средами, в которых расположены теплообменники рекуперативного теплообменника для уменьшения тепловых потерь камер перекачки рабочего тела - для повышения степени экологической безопасности и для обеспечения работоспособности устройства, независимо от вертикального положения теплообменников относительно друг друга, а также для интенсификации процессов массо- и теплообмена в теплообменниках. Признак, касающийся рсположения и числа камер по обе стороны общей разделительной подвижной перегородки, обеспечивает автоматическую регулировку противодавления разделительной подвижной перегородки при изменении диапазона величины давления в приводных камерах, обеспечивая смещение разделительной подвижной перегородки за счет перепада давления между приводными камерами, находящимися по ее обе стороны, а также обеспечивает повышение степени непрерывности подачи перекачиваемой среды в напорный трубопровод, всасывание ее через всасывающий трубопровод и перекачки жидкого рабочего тела. В результате за счет автоматизации работы и повышения равномерности перекачки достигают повышения эффективности работы устройства. Наличие нескольких рабочих камер позволяет более полно обеспечить потребности различных потребителей по напору и расходу перекачиваемой среды, а приводных камер - более равномерную нагрузку на разделительную подвижную перегородку. 2276 1 Необходимым условием достижения названного технического результата являются также признаки, относящиеся к взаимному соединению и связям элементов устройства. Расположение механизмов регулирования смещения золотника регулятора в патрубках, соединяющих рабочую и приводную камеру или одну из них с регулятором и выполненных с возможностью привода от смещения внутренней части разделительной подвижной перегородки камер или камеры в ее крайних положениях, дает возможность изолировать рабочее тело от окружающей среды посредством исключения зазоров между подвижными и неподвижными элементами узла, по которым рабочее тело может непосредственно проникать в окружающую среду. Это касается прежде всего фреонов, которые являются фторосодержащими насыщенными углеводородами, использование которых ограничивается международными соглашениями 4. Хорошими тепло-физическими свойствами обладает аммиак, не относящийся к хлорфторуглеродам, и при помощи которого можно получить высокую конденсационную температуру 5. Однако высокие давления аммиака в рабочем диапазоне изменения температур в природных средах конструктивно усложняют устройство 6. Часто наиболее целесообразно использовать водный раствор аммиака. Наличие камер, с помощью которых осуществляют перекачку жидкого рабочего тела из одного теплообменника в другой соответственно через рекуперативный теплообменник, дает возможность расширить диапазон применения различных соединений (бутан, метилпропан, бутен и т.д.) и растворов (водный раствор аммиака, углекислого газа и т.д.) в качестве рабочего тела и минимизировать при этом потери тепла, например, использовать в качестве рабочего тела водный раствор аммиака при минимальных потерях тепла на перенагревание раствора, а также интенсифицировать процессы массо- и теплообмена в теплообменниках нагревателе и охладителе. Регулируют работу устройства вентилем напорного трубопровода. Признаки, касающиеся возможного варианта выполнения переключателя давления, регулятора и их взаимосвязи, а также связей с другими элементами устройства, являются необходимыми для обеспечения работоспособности и повышения эффективности устройства. Признак, касающийся герметичной емкости, дает возможность повысить экологическую безопасность устройства за счет исключения попадания рабочего тела в окружающую среду прежде всего при аварийной разгерметизации одной из камер, а также позволяет регулировать давление на внешние стенки камер. При использовании в качестве рабочего тела аммиака, являющегося весьма реакционноспособным соединением,стенки камер насоса предпочтительно иметь металлическими, выполненными из металла, с которым аммиак не вступает в реакцию, это достигают тем, что камеры выполняют в виде цилиндров с поршнями, подсоединенными к общей разделительной подвижной перегородке. Таким образом, рассмотренные признаки являются существенными, и в совокупности позволяют решить поставленную задачу. На фиг. 1 показана схема продольного разреза устройства, на фиг. 2 - поперечный разрез регулятора по А-А, на фиг. 3 - вид устройства частично по разрезу Б-Б, на фиг. 4 - цилиндрический вариант выполнения камер. Устройство содержит теплообменник 1, расположенный в первой среде, и теплообменник 2, расположенный во второй среде. Теплообменник 1 соединен газопроводом 3 с нагнетательным газопроводом 4 через переключатель 5 давления, а газопроводом 6 - через то же переключатель 5 с всасывающим газопроводом 7. Теплообменник 2 гидравлически связан через переключател 5 газопроводом 8 с газопроводом 4, а газопровод 9 - с газопроводом 7.Газопровод 4 своими ответвлениями 10 и 11 подсоединен через регулятор 12 к его левому и правому торцам, а ответвлениями 13 и 14 соответственно к приводной камере 15 и к приводной камере 16, расположенным по разные стороны жесткой общей разделительной подвижной перегородки 17. Газопровод 7 ответвлениями 18 и 19 связан через регулятор 12 соответственно с камерой 16 и камерой 15, а ответвлениями 20 и 21 соответственно подключен к правому и левому (см.фиг. 1) торцам регулятора 12. Приводные камеры 15 и 16 установлены в общей жесткой герметичной емкости 22 на ее стенках своими неподвижными стенками. На стенках емкости 22 неподвижными стенками установлены также рабочие камеры 23 и 24, имеющие разделительной подвижной перегородкой общую перегородку 17. Одна из стенок емкости 22 может иметь патрубок с вентилем (на фиг. не показаны). Камера 23 подсоединена к напорному трубопроводу 25 через клапан 26 и к всасывающему трубопроводу 27 через клапан 28,а камера 24 подсоединена к трубопроводу 25 через клапан 29, а к трубопроводу 27 - через клапан 30. По обе стороны общей перегородки 17 расположены также камеры 31 и 32 перекачки жидкого рабочего тела 33, которым частично заполнены теплообменники 1 и 2. К неподвижному торцу камеры 31 подсоединен через клапан 34 всасывающий жидкостепровод 35, второй конец которого расположен в теплообменнике 2 на отметке уровня жидкого рабочего тела 33, а через клапан 36 камера 31 со стороны своего неподвижного торца гидравлически связана жидкостепроводом 37 через рекуперативный теплообменник 38 с заполненной газом полостью 39 теплообменника 1. Со стороны неподвижного торца камера 32 через клапан 40 соединена жидкостепроводом 41 с заполненной газом полостью 42 теплообменника 2, а через клапан 43 жидкостепроводом 44 через теплообменник 38 камера 32 подсоединена к теплообменнику 1, причем торец жидкостепровода 44, находящийся в теплообменнике 1, расположен на рабочей отметке уровня жидкого рабочего тела 33. 2276 1 Переключатель 5 состоит из корпуса 45 и втулки 46 с окнами 47 и 48. Втулка 46 выполнена с возможностью смещения вдоль своей оси в корпусе 45. Рабочая камера 23 соединена патрубком 49 с корпусом 50 регулятора 12. В патрубке 49 расположен механизм 51 регулирования смещения золотника 52, одним концом шарнирно подсоединенный к внутренней части разделительной подвижной перегородки 17, а на втором конце имеющий фиксатор 53 с пружиной 54, упирающейся в выступы 55 патрубка 49. Механизм 51 имеет ограничитель 56 его выпрямления. В приводной камере 15 расположен механизм 57 регулирования смещения, имеющий рычаг 58, поворачивающийся вокруг шарнира 59, и шарнирно подсоединенный шток 60, на конце которого приклеплен фиксатор 61 с пружиной 62, упирающейся в выступы 63 патрубка 64, соединяеющего приводную камеру 15 с корпусом 50 регулятора 12. Механизмы 51 и 57 регулирования смещения золотника 52 регулятора 12 могут быть также размещены в одной из камер (в 23 или в 15), но в различных параллельных плоскостях, расположенных вдоль оси золотника 52 на расстоянии друг от друга по его ширине (на фиг. не показано). Золотник 52, выполненный с возможностью смещения вдоль своей оси в корпусе 50, имеет окна 65, 66, 67, 68, а также пазы 69 и 70, расположенные друг от друга на расстоянии, равном расстоянию между осями фиксаторов 53 и 61,уменьшенному на длину сдвига золотника 52 с одного крайнего положения во второе в корпусе 50. Причем паз 69 расположен на расстоянии от левого торца золотника 52, равном расстоянию паза 70 от правого торца того же золотника (фиг. 1). Ответвления 10 и 11, 13 и 14, 18 и 19, 20 и 21 расположены между собой по их осям в корпусе 50 на расстоянии. Равном длине сдвига золотника 52 в корпусе 50 с одного крайнего положения во второе. При положении золотника 52 в крайнем левом положении окна 65, 66, 67 и 68 соответственно совпадают с газопроводами 10, 13, 18 и 20, а при положении золотника 52 в крайнем правом положении - соответственно с газопроводами 11, 14, 19 и 21. Для облегчения веса золотник 52 и втулка 46 могут иметь пустоты 71. Окна 47 и 48 втулки 46 расположены между собой на расстоянии, равном по их оси расстоянию сдвига втулки 46 из одного крайнего положения в другое, причем в одном крайнем положении, например, правом, окно 48 совпадает с газопроводами 9 и 7, а газопровод 6 блокирован втулкой 46 от газопровода 7 (фиг. 1). В крайнем левом положении втулки 46 окном 47 соединены газопроводы 6 и 7 и блокирован втулкой 46 газопровод 9 от газопровода 7. Газопровод 4 подсоединен к левой части стороны корпуса 45 и к правой части стороны того же корпуса на расстоянии от соответствующих торцов меньшем, чем длина сдвига втулки 46 с одного крайнего положения в другое, но большем, чем диаметр газопровода 4. Нагнетательный 4 и всасывающий 7 газопроводы могут иметь соответственно клапаны 72 и 73. Разделительная подвижная перегородка 17 или неподвижные стенки в пределах камер могут иметь утолщения (выступы) (на фиг.не показаны). Камеры или камера, в которых или в которой размещены механизм 51 или рычаг 58, имеют щели 74 и 75. Камеры переменного объема 15 и 16, 23 и 24, 31 и 32 могут быть не только сильфонными, но и другого типа, например, цилиндрическими (фиг. 4). В этом случае, например, неподвижные цилиндры 76 установлены на стенках емкости 22, а поршни 77 и подвижные цилиндры 78 подсоединены к общей подвижной перегородке 17,имеющей отверстия 79, гидравлически соединяющие объемы, находящиеся между подвижной перегородкой 17 и поршнями 77, а также между перегородкой 17 и стенками емкости 22. Трубопровод 25 имеет вентиль 78 (фиг. 3). Один из теплообменников может быть выполнен в виде солнечного коллектора одного из известных типов (на фиг. не показано). Устройство работает следующим образом. Если температура первой среды выше, чем температура второй среды,то давление газа рабочего тела 33 в теплообменнике 1 выше, чем в теплообменнике 2. Так, например, если первая среда имеет температуру, нагревающую рабочее тело 33 (например, водный раствор аммиака, содержащий в каждом грамме раствора 0,332 г аммиака) в теплообменнике 1 до температуры 30 С, а вторая среда имеет температуру, при которой рабочее тело 33 (например, водный раствор аммиака, имеющий в каждом 1 г раствора уже 0,350 г аммиака) в теплообменнике 2 имеет температуру 10 С, то в теплообменнике 2 давление газообразного аммиака по линии насыщения составит около 0,8 атм, а в теплообменнике 1 равно 1,5 атм 7. Под действием разности давления газа рабочего тела 33 в теплообменниках 1 и 2, передаваемого по газопроводам 3 и 8 в соответствующие торцы корпуса 45 переключателя 5 втулку 46 смещают в крайне правое положение (фиг. 1). Тогда газ, находящийся под повышенным давлением, по газопроводу 3 поступает через корпус 45 в газопровод 4 и по нему через ответвление 10 и окно 65 в левый торец корпуса 50 регулятора 12 и оказывает давление на золотник 52. По ответвлению 13 через окно 66 газ поступает в приводную камеру 15. Темплообменник 2, имеющий пониженное давление, соединен через газопровод 9, окно 48 с всасывающим газопроводом 7 и через ответвление 18 и окно 67 с приводной камерой 16 в результате в ней создают давление меньшее, чем в камере 15, а через ответвление 20 и окно 68 пониженное давление подают в правый торец корпуса 50, в результате чего возникает разность давления на торцах золотника 52. Смещение золотника 52 под действием разности давления на ее торцах блокируют фиксатором 53, расположенным в пазе 69. Под действием разности давления в приводных камерах 15 и 16 подвижная перегородка 17 смещается вверх (фиг. 1), причем камеру 15 увеличивают в объеме, а камеру 16 сжимают. Смещение перегородки 17 вызывает расширение рабочей камеры 23 и сжатие рабочей камеры 24, в результате в рабочей камере 23 происходит процесс всасывания, а в камере 24 - нагнетания. Аналогичные процессы всасывания и нагнетания соответственно имеют место в камерах 31 и 32. При этом жидкое рабочее тело 33, охлажденное и обогащенное аммиаком (до 0,350 г в 1 г раствора) в теплообменнике 2 всасывают че 2276 1 рез клапан 34 в камеру 31 по жидкостепроводу 35, а из камеры 32 через клапан 40 по жидкостепроводу 41 жидкое рабочее тело, ранее поступившее в эту камеру (по жидкостепроводу 44 из теплообменника 1 через теплообменник 38,обедненное аммиаком до содержания 0,332 г аммиака в 1 г раствора и отдавшее часть своего тепла в теплообменнике 38), выталкивают в теплообменник 2. В теплообменнике 2 поступившее жидкое рабочее тело доохлаждают и обогащают аммиаком до содержания 0,350 г в 1 г раствора за счет газообразного аммиака, поступившего из приводной камеры 16. При этом поглощается объемгаза, соответствующий его объему в теплообменнике 1, равный, (1)/где- давление в теплообменнике 1- атмосферное давление- удельная плотность аммиака при атмосферном давлении и температуре в теплообменнике, имеющем более высокую температуру рабочего тела- содержание аммиака в 1 г раствора, в г, в теплообменнике, имеющем более низкую температуру рабочего тела- одержание аммиака в 1 г раствора, в г, в темлообменнике с более высокой температурой рабочего тела. Тогда в рассматриваемом случае 6 17,5 см 3/г (2) 1,50,000683 Как следует из соотношения (2), на каждый 1 г жидкого раствора аммиака, поступившего в теплообменник 2, чтобы повысить содержание аммиака в этом 1 грамме раствора с 0,332 г до 0,350 г, необходимо отвести из теплообменника 1 в теплообменник 2 17,5 см 3/г аммиака при давлении 1,5 атм. После того, как поворот элементов механизма 51 относительно его шарнира блокируется ограничителем 56,при дальнейшем перемещении подвижной перегородки 17 пружину 54 сжимают, а фиксатор 53 поднимают. Когда последний выводят из паза 69, тем самым деблокируя смещение золотника 52, под действием разности давления на его торцы он смещается в крайне правое положение. Этим блокируют поступление газа по отверстиям 10, 13, 18 и 20 золотника 52 и разблокируют поступление газа по ответвлениям 11, 14, 19 и 21 соответственно через окна 65,66, 67, 68 соответственно в правый торец корпуса 50, в приводную камеру 16, из приводной камеры 15 и левого торца корпуса 50. Под действием пружины 62 в крайне правом положении золотника 52 фиксатор 61 входит в паз 70, блокируя смещение золотника 52 влево, а перегородку 17 смещают вниз, сжимают рабочую камеру 23, выталкивая находящуюся в ней среду через клапан 26 в напорный трубопровод 25, а рабочую камеру 24 расширяют,всасывая перекачиваемую среду (жидкость, газ) через клапан 30 из трубопровода 27. Аналогично в расширяемую камеру 32 всасывают обедненное аммиаком жидкое рабочее тело 33 из теплообменника 1 по жидкостепроводу 44 через клапан 43 и рекуперативный теплообменник 38, а из сжимаемой камеры 31 выталкивают рабочее тело 33 через клапан 36 и теплообменник 38 по жидкостепроводу 37 в теплообменник 1. В теплообменнике 38 жидкое рабочее тело 33, перекачиваемое из теплообменника 2 в теплообменник 1, нагревают рабочим телом 33,перекачиваемым из теплообменника 1 в теплообменник 2 за счет охлаждения последнего. В результате обогащенное жидкое рабочее тело из теплообменника 2 непрерывно подают в теплообменник 1, а обедненное аммиаком рабочее тело из теплообменника 1 - в теплообменник 2. Расположением входов жидкостеводов 44 и 35 на расчетном уровне жидкого рабочего тела обеспечивают требуемый его объем соответственно в теплообменниках 1 и 2. При дальнейшем движении перегородки 17 вниз она нажимает на рычаг 58, который поворачиваясь на шарнире 59,сжимает пружину 62 и поднимает фиксатор 61. При выходе фиксатора 61 из паза 70 золотник 52 смещают под действием перепада давления на его торцы в крайне левое положение (фиг. 1). Далее процесс работы устройства повторяется. Вентилем 78 регулируют работу устройства. При изменении знака перепада температур между первой и второй средами, например, когда теплообменник 2 расположен в грунте, где наблюдается практически постоянная положительная температура, например, на глубине нескольких метров 8, а теплообменник 1 - в атмосфере в зимнее время, когда температура воздуха отрицательная. В этом случае давление газа рабочего тела в теплообменнике 2 выше, чем в теплообменнике 1. Газ повышенного давления по газопроводу 8 поступает в правый торец корпуса 45 переключателя 5, а пониженного давления по газопроводу 3 в левый торец корпуса 45. Под действием перепада давления втулка 46 занимает крайне левое положение. Газ из теплообменника 2 по газопроводу 8 поступает в газопровод 4, а теплообменник 1 соединен с газопроводом 7 пониженного давления газопроводом 6 через окно 47. Далее процесс работы устройства аналогичен описанному случаю, когда первая реда имеет более высокую температуру, чем вторая реда. Клапаны 72 и 73 соответственно блокируют падение давления в нагнетательном газопроводе 4 и его возрастание во всасывающем газопроводе 7 при изменении знака перепада давления в теплообменниках 1 и 2, но при еще не произошедшем сдвиге втулки 46 переключателя 5. Щели 74 и 75 позволяют соответственно механизму 51 и рычагу 58 в крайне низком положении подвижной перегородки 17 занимать возможно минимальный объем соответственно камер 23 2276 1 и 15. Выступы (утолщения) рабочих 23 и 24 и приводных 15 и 16 камер, не показанных на фиг., дает возможность свести к минимуму их объем в крайних положениях сжатия, что повышает эффективность работы устройства. Выполнение камер переменного объема цилиндрическими обеспечивает повышение срока работоспособности камер объемного насоса. Как следует из соотношения (2), в рассмотренном случае перепада температур и рабочего тела оптимальное отношение объема камер 31 и 32, перекачивающих жидкое рабочее тело, к объему приводных камер 15 и 16 должно быть равно 1 к 17, а, следовательно, принимая во внимание одинаковую высоту соответствующих пар таких камер, их отношение площадей поперечного сечения должно быть также порядка 1 к 17 соответственно. Из соотношения (1) имеем, что при изменении давлений, температуры и содержания аммиака в растворе такие соотношения будут другими. Давление реды, заполняющей емкость 22, регулируют через патрубок с вентилем, находящимся на одной из ее стенок. Выполнение одного из теплообменников в виде солнечного коллектора позволяет использовать энергию прямой солнечной радиации для привода насоса. Устройство прежде всего целесообразно использовать для преобразования низкопотенциального тепла природных перепадов температур между воздухом, водой и грунтом или в них, изменяющих свой знак во времени(суток, сезона), в механическую энергию водоподъема, нагнетания воздуха для аэрации и флотации воды, привода тепловых насосов в водном и сельском хозяйствах, а также преобразования тепла вторичных энергоресурсов различных производств. оставитель А.К. Карачун Редактор В.Н. Позняк Т.А. Лущаковская Корректор Т.Н. Никитина А.М. Бычко С.А. Тикач Государственный патентный комитет Республики Беларусь. 220072, г. Минск, проспект Ф. Скорины, 66.

МПК / Метки

МПК: F03G 7/06, F04B 19/24

Метки: привода, устройство, объемного, насоса, теплового

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/9-2276-ustrojjstvo-dlya-teplovogo-privoda-obemnogo-nasosa.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Устройство для теплового привода объемного насоса</a>

Предыдущий патент: Система пассивного отвода тепла атомной электростанции

Следующий патент: Разравниватель дорожного покрытия для укладчика дорожного покрытия

Случайный патент: Способ интракорпорального облучения крови