Способ получения смеси водорода и угарного газа и парогенератор для получения водяного пара

Текст

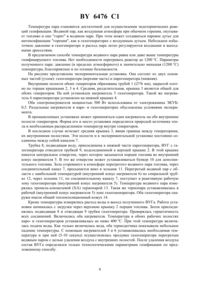

(12) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СМЕСИ ВОДОРОДА И УГАРНОГО ГАЗА И ПАРОГЕНЕРАТОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЯНОГО ПАРА(71) Заявитель Назаров Николай Степанович(72) Автор Назаров Николай Степанович(73) Патентообладатель Назаров Николай Степанович(57) 1. Способ получения смеси водорода и угарного газа путем газификации углеродосодержащего органического топлива, преимущественно твердого, отличающийся тем, что в качестве топлива используют технически чистое топливо, а газификацию осуществляют непрерывно в атмосфере перегретого водяного пара низкого давления, близкого к атмосферному, полученного путем подачи технически чистой воды в разогретую до температуры не менее 400 полость, объем которой в 3000-5000 раз превышает объем подаваемой воды,с последующим перегревом до температуры, превышающей 500 . 2. Парогенератор для получения водяного пара, используемого в способе по п. 1, содержащий источник тепла, снабженный термопарой и установленный в нагреваемой полости для преобразования воды в пар, которая в нижней части содержит трубку для подачи воды, а в верхней - соединительный канал для подачи на газификацию, при этом объем нагреваемой полости в 3000-5000 раз превышает объем подаваемой воды.(56)2011680 1, 1994.2052492 1, 1996.1468583 1, 1989.0568997 1, 1993.4146369 , 1979.96/40843 1. Изобретение относится к теплоэнергетическим системам, а точнее к способам газификации твердых природных топлив, и может быть использовано в быту, в виде газообразного топлива в машиностроении, как силовой газ в металлургии, как восстановитель руд,для газовой сварки в химической промышленности для получения водорода и синтеза на его основе веществ и в других областях теплоэнергетики. Первые известные способы газификации твердых природных топлив были основаны на процессе неполного сжигания углерода топлива 1. Полное сгорание углерода СО 2 СО 2394 кдж/моль при газификации расчленялось на два процесса 1) неполное сгорание, газификацию С 1/2 О 2 СО 110 кдж/моль 2) последующее дожигание угарного газа СО вне газогенератора в виде газообразного топлива СО 1/2 О 2 СО 2284 кдж/моль. Все эти химические реакции - экзотермичны. Поэтому часть тепла (110 кдж/моль) уже необратимо теряется при газификации (неполном сгорании). Отношение теплопроизводительности образовавшегося в газогенераторе горючего газа (один моль СО 284 кдж/моль) к теплопроизводительности израсходованного на его образование топлива (один моль С 394 кдж/моль) называют термохимическим к.п.д. газификации и обозначают. Для рассмотренного случая 2843940,7. Как будет показано ниже, в предлагаемом способебольше 1. Теряется всякий смысл к.п.д., ибо из закона сохранения энергии к.п.д. не может быть больше единицы. Поэтому правильнее назвать используемое техническое понятие термохимическим коэффициентом газификации. Термохимический коэффициент газификации и свойства газогенераторного газа повышаются, если в нем помимо СО содержатся другие горючие газы, например водород Н 2. Водород в газогенераторном газе появлялся в результате взаимодействия влаги с раскаленным углем по эндотермическим химическим реакциям СН 2 ОСОН 2-131 кдж/моль,С 2 Н 2 ОСО 22 Н 2-90,3 кдж/моль. Заметив это, исследователи стали специально при газификации вводить пар в дутье. В известных способах газификации 2 с применением водяного пара в дутье углерод частично сгорает в кислороде разложенной воды с образованием горючих газов СО и Н 2. Для осуществления эндотермических реакций в этих способах газификации необходимое тепло берется от параллельно протекающих экзотермических реакций. Термохимический коэффициент газификацииповышается, однако он все же остается меньше единицы. 6476 1 Помимо горючих газов СО и Н 2 в известных способах газификации, в газогенераторном газе содержится много других газов, в основном, не горючих (балласта), но могут быть и горючие. Одни газы (например, азот) попадают в газогенераторный газ с воздушным дутьем. Другие вносятся с топливом. Количество этих газов определяется чистотой используемого топлива. Чем больше посторонних газов в полученном газогенераторном газе, тем ниже его качество и неопределеннее свойства. Понятно, что для повышения качества газогенераторного газа желательно в реактивной зоне газогенератора иметь минимум реагирующих и ненужных (азот) веществ. Известны способы получения водяного газогенераторного газа и водорода периодического действия 3. Во втором периоде (периоде холодного дутья) этих способов в газогенератор подается только водяной пар, который взаимодействует с раскаленным углем. Качество получаемого газогенераторного газа, полученного во втором периоде, самое высокое. Он, в основном, состоит из горючих газов СО и Н 2, которые получаются по приведенным выше эндотермическим химическим реакциям. Эти эндотермические реакции второго периода, который может быть наиболее близким прототипом предлагаемого способа, осуществляются за счет тепла, накопленного в газогенераторе в первый период (в период горячего дутья). В период горячего дутья за счет интенсивного сжигания того же топлива, которое газифицируется, температура в реактивной зоне газогенератора поднимается до 1100-1200 градусов по Цельсию. От этих значений приблизительно до 800 С (пока не прекращаются совсем или значительно не замедляются эндотермические реакции) температура в реактивной зоне газогенератора снижается. Во втором периоде расходуется тепло, накопленное в первом периоде. В дальнейшем процесс периодически повторяется. Самое высокое качество газогенераторного газа где-то в середине второго периода периодических способов газификации. Это объясняется тем, что в начале второго периода газы первого периода попадают в газогенераторный газ второго периода, а в конце второго периода (при наиболее низких температурах) активирует реакция, дающая СО 2. Чтобы уменьшить снижение качества газогенераторного водяного газа, прибегают к сложному (автоматическому, как в прототипе) 4 регулированию периодичности и режимов процесса газификации. Периодичность процесса не желательна по многим и другим причинам. Например, резкое изменение температур отрицательно сказывается на долговечности всего оборудования газогенератора. В прототипе 4, как и в других известных аналогах, водяной пар для газификации необоснованно использовался от устройств (парогенератора или пароперегревателя), применяемых в других областях техники 5. Параметры водяного пара температура 160-166 С, за пароперегревателем - 228 низкая для газификации, а соответствующие давления 2-2,46 и 3,2-3,3 атм. не оправданно выше атмосферного. Для разогрева водяного пара до температур газификации приходилось намного перегревать (1200 С) газогенератор. Затем лишнее тепло газогенератора передавалось пару. Это отрицательно сказывалось на долговечности оборудования. Кроме того, высокие, по сравнению с атмосферным, давления требовали повышенной предосторожности по технике безопасности. Парогенератор водяного пара высокой температуры ( 500 С) и низкого давления (в пределах атмосферного) не нужен был и не использовался в других областях техники. Только специально для газификации потребовался такой парогенератор. Задачей предлагаемого изобретения является непрерывное получение высококалорийного газообразного топлива, необходимого качества, путем газификации только двух технически чистых углеродосодержащих веществ (топлива) и воды, превращающейся с 3 6476 1 помощью специального устройства (высокотемпературного парогенератора) в водяной пар высокой температуры и низкого давления (в пределах атмосферного). Такой пар позволяет осуществлять газификацию, т.е. сжигание углерода топлива в водяном паре только по эндотермическим химическим реакциям, непрерывно, в аллотермическом режиме. Аллотермичность (подвод тепла, со стороны в зону реакции) метода позволяет, и это очень важно, использовать тепло сторонних источников энергии. Это может быть энергия ветра, гидроэнергия, солнечная, ядерная и в перспективе термоядерная. Становится возможным в качестве стороннего источника использовать не используемое тепло выхлопных газов тепловых двигателей и т.п. Этим частично решается задача водородной энергетики экономия природного топлива. Природное топливо экономится за счет использования энергии сторонних источников. Энергия этих источников как бы накапливается в полученном газогенераторном газе. Теплотворная способность полученного газогенераторного газа повышается и может превысить теплотворность израсходованного на его получение топлива. Состоять этот газ будет только из двух горючих газов водорода 2 и угарного газа СО(окись углерода). Поэтому и назвать его можно водородоугарным газом (ВУГ). Термохимический коэффициент газификации ВУГа рассчитывается по первой эндотермической зависимости следующим образом один моль водорода (231 кдж/моль) и один моль угарного газа (284 кдж/моль) получаются при сгорании в парах воды одного моля углерода (395 кдж/моль) природного топлива. Следовательно,(231284)3951,3. Этот же коэффициент, рассчитанный по второй эндотермической реакции, будет Термохимический коэффициент газификации как бы определяет экономичность процесса. Чем выше этот коэффициент, тем больше сторонней энергии можно сосредоточить в газогенераторном ВУГе. При этом экономия природного топлива будет наибольшей в том случае, если все тепло, необходимое для осуществления эндотермических реакций в газогенераторе, будет браться от сторонних источников, не потребляющих топливо. Очевидно,что с точки зрения экономии природного топлива, газогенераторный газ целесообразно получать в виде ВУГа, а не одного водорода 1,31,2. Можно в качестве стороннего источника энергии использовать тепло от сгорания того же, что и газифицируется (как в прототипе) или другого природного топлива. Тогда экономии природного топлива не будет, и термохимический коэффициент газификации не превысит единицу. Таким образом в предлагаемом способе не только экономно используются дешевые и широко распространенные природные топлива ископаемого (уголь,сланцы, торф и др.) и растительного (древесина, солома, камыши и т.п.) происхождения,но и во многих областях народного хозяйства представляется возможным (посредством ВУГ) заменить дефицитные нефтепродукты и природный газ и тем самым способствовать в разрешении проблемы надвигающегося энергетического кризиса. Качество ВУГ, как и всех газогенераторных газов, определяется чистотой исходных материалов. Перегретый водяной пар - достаточно чистое вещество по своей природе. Под технически чистым топливом в предложении следует понимать газифицируемое топливо,позволяющее получать газогенераторный газ с необходимыми свойствами. Каменный уголь (антрацит и др.) в некоторых случаях может удовлетворять этому требованию. Однако наиболее подходящим для газификации являются очищенные углеродосодержащие вещества. Такими очищенными топливами для газификации является кокс или полукокс, в самом общем понятии этого технического термина. Технология коксования некоторых природных топлив (доменный кокс, древесный уголь и др.) известна и хорошо отработана. 4 6476 1 При коксовании улетучиваются все летучие составляющие, загрязняющие газогенераторный газ. Остаток кокса в виде золы практически не влияет на состав газогенераторного газа. Напрашивается аналогия в подготовке к газификации природных углеродосодержащих веществ (топлив) с переработкой для сжигания нефти. Как разные сорта жидкого топлива, получаемые из нефти перегонкой, так и разные сорта кокса и полукокса смогут удовлетворить требования, предъявленные к газогенераторному ВУГу. Свойства ВУГа будут определяться также отношением в нем горючих газов 2 и С 2. Ими можно управлять, так как известно, что равновестный состав газогенераторных газов зависит от режимов газификации. Даже в предлагаемом способе, с двумя реагирующими веществами, ВУГ состоит не только из горючих газов. В виде балласта в нем остаются еще не прореагировавшие (не вступившие в реакцию) пары воды и углекислый газ 2. К счастью, балласт из ВУГа удаляется просто, двумя хорошо известными методами водяной пар конденсацией, а углекислый газ растворением в воде под давлением с последующей дегазацией при снятии давления (по технологии изготовления шипучих напитков). Подвод стороннего тепла в реактивную зону газогенератора через его стенки для осуществления эндотермических реакций снижает скорость газификации. Это объясняется низкой теплопроводностью газифицируемого топлива. Кроме того,реакции газификации, в этом случае, протекают неравномерно по всему объему газогенератора у горячих стенок быстрее, к центру медленнее. В заявке на изобретение тепло, для осуществления непрерывно эндотермических реакций, вносилось в реактивную зону газогенератора перегретым паром. В этом случае легче обеспечивается равномерная проницаемость пара по всему объему. Только нужно перегреть пар до высокой температуры ( 500 С). В заявке парогенератор выделен в отдельный узел. Однако он может не иметь явной границы и выделяться только условно. В любом случае тепло от стороннего источника подается для газификации постоянно, а не периодически. Этот источник также может быть общим для паро- и газогенераторов или же разделен на два, как в заявке. Необходимым условием предлагаемого специального устройства (парогенератора) является то, что объем полученного водяного пара во много тысяч раз должен превышать объем испаряемой воды. Это условие не позволяет значительно расти давлению при получении высокотемпературного пара и вытекает из известного закона Капейрона, где (в нашем случае Р) - давление пара- газовая постоянная Т - температура пара- объем пара. В предлагаемом устройстве нет нагреваемой водяной емкости (котла). Вода небольшой струйкой или через распылитель в распыленном виде подается (вбрызгивается) в высокотемпературную газовую полость парогенератора. В ней она испаряется, а водяной пар, вытесняя воздух и перегреваясь, полностью заполняет все пространство парогенератора и соединенного с ним газогенератора. В атмосфере перегретого водяного пара и происходит газификация топлива. В предлагаемой заявке на изобретение представлено специальное устройство лабораторной установки, позволяющее практически осуществить предлагаемый способ. Специальное устройство это - парогенератор водяного пара высокой температуры и низкого давления, (в пределах атмосферного) создавалось для эксперимента. В экспериментальном устройстве общий объем горячей полости парогенератора в(3000-5000) раз превышает объем испаряемой воды. При температурах 500 С-800 С в этой полости, которая постоянно соединена с реактивной зоной газогенератора, создается атмосфера высокотемпературного водяного пара низкого, в пределах атмосферного, давления. 5 6476 1 Температура пара становится достаточной для осуществления эндотермических реакций газификации. Водяной пар, как воздушная атмосфера при обычном горении, окутывает топливо и оно горит в водяном паре. При этом может создаваться паровое дутье для интенсификации горения, как в газогенераторах с воздушным дутьем. Небольшое избыточное давление в газогенераторе и расход пара легко регулируются входными и выходными дросселями. В предлагаемом способе температура водяного пара равна или даже выше температуры газифицируемого топлива. Нет необходимости перегревать реактор до 1200 С. Параметры полученного пара давление (в пределах атмосферного) и значительно меньшая (1200 С) температура, благоприятнее и по технике безопасности. На рисунке представлена экспериментальная установка. Она состоит из двух основных частей (узлов) газогенератора (верхняя часть) и парогенератора (нижняя). Внутренние полости обоих генераторов образованы трубой 1 (76 мм), закрытой плотно по торцам крышками 2, 3 и 4. Средняя, разделительная, крышка 3 является общей для обоих генераторов. На ней установлен нагреватель 5 газогенератора. Такой же нагреватель 6 парагенератора установлен на нижней крышке 4. Оба электронагревателя мощностью 500 Вт использованы от электрокамина ЭКУБ 0,5. Раздельные нагреватели в паро- и газогенераторах обусловлены условиями эксперимента. В промышленных установках может применяться один нагреватель на обе внутренние полости генераторов. Форма его и место установки определятся природой источника тепла и необходимым распределением температур внутри генераторов. В последнем случае исчезает средняя крышка 3, явная граница между генераторами,их внутренними полостями. Эти полости и в экспериментальной установке постоянно соединены между собой каналом 7. Трубка 8, подводящая воду, присоединена к нижней части парогенератора, ВУГ с газогенератора отводится трубкой 9, подсоединенной к верхней крышке 2. В этой крышке имеется центральное отверстие, через которое засыпается порция топлива во внутренний конус нагревателя 5. В это же отверстие может устанавливаться бункер 10 для дополнительного топлива. Зола сгоревшего в атмосфере перегретого водяного пара топлива, через соединительный канал 7, просыпается вниз в зольник 11. Перегретый водяной пар с области с наибольшей температурой (внутренний конус нагревателя 6) по спиральной трубке 12, через зольник 11, по соединительному каналу 7, поступает в реактивную рабочую зону газогенератора (внутренний конус нагревателя 5). Температура водяного пара измерялась хромель-алюмелевой (ХА) термопарой 13. Такая же термопара устанавливалась в рабочей (внутренний конус нагревателя 5) зоне газогененератора. Оба газогенератора снаружи имели общий теплоизоляционный кожух 14. Кроме температуры измерялись расход воды и выход полученного ВУГа. Работа установки начиналась с загрузки через верхнюю крышку 2 порции топлива. Затем присоединялись подводящая 8 и отводящая 9 трубки газогенератора. Проверялась герметичность всех соединений. Включались оба нагревателя. Температура в обоих рабочих полостях паро- и газогенераторов устанавливалась не ниже 400 С. При этой температуре включалась подача воды. Как только включалась вода, оба термодатчика показывали небольшое падение температуры. С помощью нагревателей 5 и 6 устанавливалась необходимая температура и при ней (5-10 секунд) осуществлялась продувка газогенератора перегретым водяным паром с целью удаления воздуха с внутренних полостей. После удаления воздуха состав ВУГа определялся только технологическими параметрами газификации по предложенному способу. 6476 1 Источники информации 1. Справочник машиностроителя / Под редакцией Н.С. Ачеркана. - Москва, 1961. - Т. 2. С. 249. 2. Газификация твердого топлива. Трудынаучно-технической конференции. - М. Гостоптехиздат, 1957. - С. 150. 3. Краткая химическая энциклопедия. М. Советская энциклопедия, 1961. - С. 735. 4. Шорин. А.П. Автоматическое управление газогенераторами водяного газа и водорода. ЦБТИ, М., 1958. 5. Ковалев А.П. и др. Парогенераторы. - М.-Л. Энергия. - 1966. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.

МПК / Метки

МПК: C10J 3/06

Метки: способ, смеси, парогенератор, газа, пара, водорода, получения, угарного, водяного

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/7-6476-sposob-polucheniya-smesi-vodoroda-i-ugarnogo-gaza-i-parogenerator-dlya-polucheniya-vodyanogo-para.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ получения смеси водорода и угарного газа и парогенератор для получения водяного пара</a>

Предыдущий патент: Устройство контроля массы жидкости в цилиндрических емкостях

Следующий патент: Зубопротезный сплав

Случайный патент: Противопаразитарный препарат пролонгированного действия