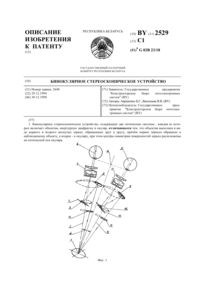

Бинокулярное стереоскопическое устройство

Номер патента: 2529

Опубликовано: 30.12.1998

Авторы: Васильева Ирина Владимировна, Авраменко Борис Григорьевич

Текст

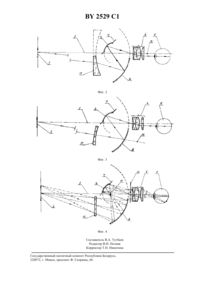

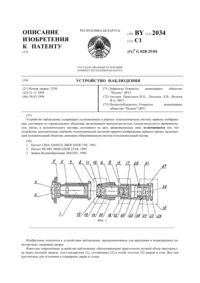

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТЕНТНЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ(71) Заявитель Государственное предприятие Конструкторское бюро оптоэлектронных систем(73) Патентообладатель Государственное предприятие Конструкторское бюро оптоэлектронных систем(57) 1. Бинокулярное стереоскопическое устройство, содержащее две оптические системы , каждая из которых включает объектив, апертурную диафрагму и окуляр, отличающееся тем, что объектив выполнен в виде первого и второго вогнутых зеркал, обращенных друг к другу, причм первое зеркало обращено к наблюдаемому объекту, а второе - к окуляру, при этом центры симметрии поверхностей зеркал расположены на оптической оси окуляра. 2529 1 2. Устройство по п.1., отличающееся тем, что апертурная диафрагма совмещена с поверхностью второго зеркала. 3. Устройство по п.1., отличающееся тем, что перед первым зеркалом установлено защитное стекло. 4. Устройство по п.1., отличающееся тем, что перед первым зеркалом установлена плосковогнутая линза, плоская поверхность которой обращена к объекту, а центр симметрии вогнутой поверхности расположен на оптической оси окуляра. 5. Устройство по п.1., отличающееся тем, что центр апертурной диафрагмы смещен относительно оптической оси окуляра. 6. Устройство по п.1., отличающееся тем, что первое зеркало выполнено асферическим. 7. Устройство по п.1., отличающееся тем, что второе зеркало выполнено асферическим. 8. Устройство по п.1., отличающееся тем, что оба зеркала выполнены асферическими. 9. Устройство по п.3., отличающееся тем, что центр симметрии вогнутой поверхности линзы смещен относительно оптической оси окуляра. 10. Устройство по п.4, отличающееся тем, что центры апертурных диафрагм обеих оптических систем расположены на одинаковом расстоянии от общей плоскости зеркальной симметрии оптических осей окуляров.(56) 1. Лупа бинокулярная с волоконным осветителем. Проспект Дома Оптики.-М., 1979. 2., Проспект фирмы ОРТО, ФРГ, 1988. 3. А.с. СССР 608113 МКИ С 02 В 25/02. 4. Патент США 4030808 МКИ СО 2 В 21/20. 5.2843835 1, МПК 2 02 23/18, 1980. Изобретение относится к области оптического приборостроения, служит для увеличения изображения при стереоскопическом наблюдении с близкого расстояния (бинокулярная лупа) или из бесконечности (бинокулярный телескоп) и может быть использовано в различных областях промышленности (микроэлектроника, часовая промышленность, ювелирное дело и т.п.), в медицине (при проведении хирургических операций и др.), в искусстве, а также как полевой или театральный бинокль. Известны бинокулярные стереоскопические лупы, обладающие увеличенным расстоянием от наблюдаемого объекта до лупы (рабочим отрезком). Сравнительно небольшие габариты и вес позволяют навешивать их наблюдателю на, головной обруч или специальные очки (УДК 681.784.82 085) 1, 2. Известна бинокулярная стереоскопическая лупа 3, состоящая из двух монокуляров, оптические оси которых пересекаются друг с другом под острым углом. Каждый монокуляр такой лупы содержит объектив и отрицательный окуляр и представляет собой расфокусированную зрительную трубу Галилея. Эта лупа проста по конструкции, так как дает прямое изображение, не требуя использования оборачивающих систем, и поэтому обладает небольшими габаритами и весом. Недостатком этой лупы является небольшое видимое увеличение (Г 3 крата) и небольшое поле зрения окуляра (212). Известен бинокулярный телескоп 4, служащий для наблюдения бесконечноудаленных объектов, каждый монокуляр которого содержит линзовые объектив и положительный окуляр, а также сменную тубусную линзу и призменную оборачивающую систему Пехана. Оптические оси монокуляров бинокля параллельны друг другу. Такая конструкция позволяет повысить технические характеристики видимое увеличение и угловое поле зрения окуляра. Недостатком ее является необходимость применения сложной призменной системы, оборачивающей изображение. Это приводит к увеличению веса, габаритов, а главное, к значительному усложнению и удорожанию конструкции. Ближайшим техническим решением является бинокулярная наблюдательная система 5. Это устройство также состоит из 2 х монокуляров, оптические оси которых могут быть параллельны друг другу(при наблюдении бесконечноудаленных объектов) или пересекаться под острым углом (при наблюдении близкорасположенных объектов). В каждом монокуляре на одной оптической оси расположены линзовый объектив,строящий перевернутое изображение объекта в плоскости полевой диафрагмы, и положительный линзовый окуляр, переносящий изображение объекта из плоскости полевой диафрагмы на сетчатку глаза наблюдателя. Между объективом и окуляром находится призменная система Пехана, оборачивающая изображение. Достоинство этого устройства - большое поле зрения (угловое поле зрения окуляра 2 от 40 до 54) и большое видимое увеличение(от 3,5 крат до 8 крат) 2. Недостатком его является необходимость применения сложной призменной оборачивающей системы,что увеличивает вес, габариты и, особенно, стоимость устройства. К недостаткам прототипа следует отнести также то обстоятельство, что его техническое решение обуславливает жесткую обратнопропорциональную зависимость видимого увеличения и рабочего отрезка, то 2 2529 1 есть чем больше увеличение устройства, тем меньше его рабочий отрезок. Попытки удлинить рабочий отрезок при больших увеличениях приводят к недопустимому росту габаритов и веса устройства. По этой причине в данном техническом решении рабочий отрезок составляет 3-4 фокусных расстояния устройства и при увеличении Г 8 крат не превышает 110 мм 2. Задача, на решение которой было направлено заявляемое изобретение - создание такого бинокулярного стереоскопического устройства для наблюдения близкорасположенных или бесконечноудаленных объектов,которое бы обладало по сравнению с прототипом повышенным удобством в работе за счет во-первых, уменьшения веса устройства во-вторых, расширения диапазона видимого увеличения от 4 до 16 крат в-третьих, увеличения рабочего отрезка от 5 до 8 фокусных расстояний устройства. Сущность изобретения выражается в том, что в предлагаемом бинокулярном стереоскопическом устройстве, содержащим две одинаковые оптические системы, каждая из которых включает объектив, апертурную диафрагму и окувяр, объектив выполнен в виде первого и второго вогнутых зеркал, обращенных друг к другу, что значительно уменьшает вес устройства, при этом первое зеркало обращено к наблюдаемому объекту,а второе - к окуляру, при этом центры симметрии поверхностей зеркал расположены на оптической оси окуляра. Апертурная диафрагма совмещена с поверхностью второго зеркала. Перед первым зеркалом установлено защитное стекло с целью защиты зеркал от повреждений и загрязнения. При использовании устройства для наблюдения бесконечноудаленных объектов защитное стекло должно быть заменено плосковогнутой отрицательной линзой, плоская поверхность которой обращена к объекту. Этим обеспечивается необходимая телескопичность устройства без изменения конструкции зеркал и их взаимного расположения. При этом центр симметрии вогнутой поверхности линзы может находиться на оптической оси обоих зеркал и окуляра, а может быть и смещен относительно этой оптической оси. Центр апертурной диафрагмы смещен относительно оптической оси окуляра с целью уменьшения габаритов устройства и устранения центрального экранирования. Форма поверхностей зеркал может быть асферической, причем возможны несколько вариантов применения асферических поверхностей первое зеркало выполнено асферическим второе зеркало выполнено асферическим оба зеркала выполнены асферическими. Применение асферических поверхностей в устройстве позволяет расширить диапазон видимых увеличений и уменьшить продольный габарит устройства при одновременном увеличении рабочего отрезка и обеспечении высокого качества изображения. Рабочий отрезок предлагаемого устройства при наблюдении близкорасположенных объектов составляет 5-8 его фокусных расстояний, в то время, как у прототипа рабочий отрезок не превышает 4 фокусных расстояний. Центры апертурных диафрагм обеих оптических систем расположены на одинаковом расстоянии от общей плоскости зеркальной симметрии оптических осей окуляров. На фиг. 1 показан общий вид устройства. На фиг.2 представлено расположение отрицательной линзы, когда центр ее симметрии совпадает с оптической осью окуляра. На фиг.3 представлено расположение отрицательной линзы, когда центр ее симметрии смещен относительно оптической оси окуяяра. На фиг.4 показан ход лучей в устройстве. Устройство состоит (фиг.1) из двух одинаковых оптических систем, правой и левой (относительно наблюдателя). На оси 1 правой оптической системы расположены объектив, выполненный в виде двух вогнутых зеркал 2 и 3,обращенных друг к другу, и широкоугольный окуляр 4. Первое зеркало 2 обращено к наблюдаемому объекту 5,второе зеркало 3 обращено к окуляру 4, при этом центры симметрии поверхностей зеркал 2 и 3 находятся на оптической оси 1 окуляра 4 (которая является осью и всей правой оптической системы). За окуляром 4 располагается правый глаз наблюдателя 6. Апертурная диафрагма 7 совпадает с поверхностью второго зеркала 3 и сопряжена со зрачком правого глаза наблюдателя 6. На оси 8 левой оптической системы расположены объектив, выполненный в виде двух вогнутых зеркал 9 и 10, обращенных друг к другу, и широкоугольный окуляр 11. Первое зеркало 9 обращено к наблюдаемому объекту 5, второе зеркало 10 обращено к окуляру 11, при этом центры симметрии поверхностей зеркал 9 и 10 находятся на оптической оси 8 окуляра 11, которая является осью и всей левой оптической системы. За окуляром 11 располагается левый глаз наблюдателя 12. 3 2529 1 Апертурная диафрагма 13 совпадает с поверхностью второго зеркала 10 и сопряжена со зрачком левого глаза наблюдателя 12. Защитное стекло 14 установлено в правой оптической системе между наблюдаемым объектом 5 и зеркалом 3. Защитное стекло 15 установлено в левой оптической системе между наблюдаемым объектом 5 и зеркалом 10. Защитные стекла 14 и 15 служат для защиты зеркал 2, 3, 9 и 10 от повреждений и загрязнения. Центр апертурной диафрагмы 7 правой оптической системы смещен относительно оптической оси 1 окуляра 6. Центр апертурной диафрагмы 13 левой оптической системы смещен относительно оптической оси 8 окуляра 12. Смещение апертурной диафрагмы с оптической оси окуляра позволяет уменьшить поперечные габариты устройства и устранить центральное экранирование в оптической системе. Центры апертурных диафрагм 7 и 13 обеих оптических систем расположены на одинаковом расстоянии от общей плоскости зеркальной симметрии оптических осей окуляров, проходящей через точку 16 лежащую на середине отрезка, соединяющего центры зрачков правого 6 и левого 12 глаз наблюдателя. Это обстоятельство обусловливает полную симметрию расположения всех соответствующих элементов правой и левой оптических систем относительно указанной плоскости. Конструктивные параметры элементов, входящих в правую и левую оптические системы, также попарно одинаковы. Поверхности зоркая 2, 3, 9 и 10 выполнены асферическими. Это позволяет, во-первых, повысить светосилу устройства при условии одновременного исправления сферической аберрации, комы и астигматизма, то есть при обеспечении высокого качества изображения по всему полю во-вторых, обеспечить небольшой продольный габарит устройства при рабочем отрезке от 5 до 8 фокусных расстояний устройства и значительных видимых увеличениях (от 8 до 16 крат). Данное техническое решение, как уже говорилось выше, позволяет наблюдать как близкорасположенные объекты (бинокулярная лупа), так и бесконечноудаленные (бинокулярный телескоп). Оптические оси 1 правой оптической системы и 8 левой оптической системы должны пересекаться в центре наблюдаемого объекта 5 под острым угломв случае бинокулярной лупы или располагаться параллельно друг другу (угол 0) в случае бинокулярного телескопа. В общем случае, для превращения бинокулярной лупы в телескоп требуется не только расположить оптические оси 1 и 8 параллельно друг другу, но и изменить конструктивные параметры зеркал 2, 3, 9 и 10(вершинные радиусы кривизны и коэффициенты асферичности) таким образом, чтобы обеспечить телескопичность, афокальность оптической системы и исправить аберрации, не меняя при этом их вогнутой формы и взаимного расположения. Но мы предлагаем и более простой вариант превращения лупы в телескоп, не требующий изменения конструктивных параметров зеркал. Этот вариант показан на фиг. 2 и фиг. 3. Изменение относится к обеим оптическим системам, но так как левая и правая оптические системы устройства одинаковы, то на фиг.2 и фиг.3 представлена только правая оптическая система устройства. Для превращения лупы в телескоп достаточно заменить защитное стекло 14 (фиг.1) на. отрицательную плосковогнутую линзу 17 (фиг.2, 3), обращенную плоской стороной к объекту 5, а вогнутой стороной к зеркалам 2 и 3. Конструктивные параметры линзы 17 таковы, что она обеспечивает телескопичность, афокальность оптической системы устройства, позволяющую наблюдать бесконечноудаленные объекты. Линза 17 может быть расположена относительно оптической оси 1 так, как изображено на фиг.2. Здесь видно, что центр кривизны вогнутой поверхности линзы 17 (точка 18) лежит на оптической оси 1 окуляра 4. Линза 17 может быть расположена относительно оптической оси 1 и так, как показано на фиг. 3. Здесь видно, что центр кривизны вогнутой поверхности линзы 17 (точка 18) не лежит на оптической оси 1 окуляра 4. Работа устройства показана на фиг.4. Так как правая и левая оптические системы устройства одинаковы,то показана и описана работа только правой относительно наблюдателя половины устройства. Устройство работает следующим образом. Лучи от наблюдаемого объекта 5, проходя через защитное стекло 14, отражаются от зеркала 2 и образуют промежуточное перевернутое изображение 19 объекта 5 на оптической оси 1. Затем зеркало 2 переносит изображение 19 в плоскость полевой диафрагмы 20 окуляра 4, вторично переворачивая его. Таким образом, зеркальный объектив устройства, состоящий из 2-х вогнутых зеркал 2 и 3, обращенных вогнутыми сторонами друг к другу, строит в плоскости полевой диафрагмы 20 окуляра 4 прямое изображение объекта 5. Применение в данном техническом решении двухзеркального объектива вместо линзового объектива,используемого в прототипе, позволяет нам отказаться от сложной призменной системы Пехана, оборачивающей изображение. Благодаря этому уменьшается вес устройства. Окуляр 4 служит для перенесения изображения объекта 5 из плоскости полевой диафрагмы 20 на сетчатку глаза наблюдателя 6. 4 2529 1 Защитное стекло 14 служит для защиты зеркал 2 и 3 от повреждений и загрязнения. Зеркала 2, 3 и окуляр 4 составляют центрированную оптическую систему, то есть центры кривизны зеркал 2 и 3 лежат на оси 1 оптической системы, и оптическая ось окуляра 4 также совпадает с осью 1 оптической системы. Апертурная диафрагма 7 оптической системы совпадает с поверхностью второго зеркала 3, и сопряжена со зрачком глаза наблюдателя 6. Для устранения центрального экранирования и уменьшения поперечных габаритов устройства центр апертурной диафрагмы 7 смещен относительно оптической оси 1 окуляра 4. Это приводит к соответствущему смещению с оптической оси 1 выходного зрачка устройства, совпадающего со зрачком глаза наблюдателя 6. Это обстоятельство следует учитывать при проектировании устройства. С целью повыщения технических характеристик устройства (светосилы, разрешающей способности, рабочего отрезка, видимого увеличения) зеркала 2 и 3 выполнены асферическими. Это позволяет также сохранить небольшой продольный габарит и рабочий отрезок от 5 до 8 фокусных расстояний устройства при больших увеличениях (от 8 до 16 крат). Устройство служит для наблюдения или близкорасположенных объектов (бинокулярная лупа), или бесконечноудаленных объектов (бинокулярный телескоп). Изменения, которые требуется внести для превращения бинокулярной лупы в бинокулярный телескоп, касаются только конструктивных параметров зеркал 2 и 3 и не затрагивают сущности предлагаемого технического решения. Так, мы можем предложить различные варианты такого превращения, в результате которого оптическая система устройства должна стать телескопичной, афокальной и давать возможность наблюдать бесконечноудаленные объекты. Первый вариант изменение вершинного радиуса кривизны и коэффициентов асферичности зеркала 2. Второй вариант изменение вершинного радиуса кривизны и коэффициентов асферичности зеркала 3. Третий вариант изменение вершинных радиусов кривизны и коэффициентов асферичности зеркал 2 и 3 одновременно. В этих вариантах не изменяется вогнутая форма и взаимное расположение зеркал. Четвертый вариант заслуживает особого внимания из-за своей простоты. Для того, чтобы получить из бинокулярной лупы бинокулярный телескоп достаточно установить вместо защитного стекла 14 плосковогнутую отрицательную линзу 17 (фиг.2, 3), обращенную плоской стороной к объекту 5, а вогнутой стороной к зеркалам 2 и 3. Этот вариант не требует изменения конструктивных параметров зеркал 2 и 3. Конструктивные параметры линзы 17 таковы, что она обеспечивает телескопичность, афокальность оптической систем устройства, позволяющую наблюдать бесконечноудаленные объекты. Линза 17 может быть расположена относительно оптической оси 1 так как показано на. фиг.2 т.е. центр кривизны вогнутой поверхности совпадает с оптической осью 1, и может быть расположена относительно оптической оси 1 так,как показано на фиг. 3 т.е. центр кривизны вогнутой поверхности смещен с оси 1. Данное устройство может найти широкое применение в различных областях промышленности (микроэлектронике, часовой промышленности, ювелирном деле и т.п.), в медицине (в частности, при проведении микрохирургических операций), в искусстве, а также как полевой или театральный бинокль. Возможности практической реализации данного технического решения не вызывают сомнения в связи с высоким развитием в Республике Беларусь оптического приборостроения, а именно, наличием мощной современной оптической промышленности, высококвалифицированных специалистов по проектированию и изготовлению оптических приборов специального и бытового назначения, а также значительных успехов в таких новых направлениях технологии изготовления оптических деталей, как серийное изготовление асферических линз и зеркал, достигнутых, в частности, в НИТИОПе и в КБ оптоэлектронных систем (г.Минск). Фиг. 4 оставитель В.А. Тугбаев Редактор В.Н. Позняк Корректор Т.Н. Никитина Государственный патентный комитет Республики Беларусь. 220072, г. Минск, проспект Ф. Скорины, 66.

МПК / Метки

МПК: G02B 23/18

Метки: стереоскопическое, устройство, бинокулярное

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/6-2529-binokulyarnoe-stereoskopicheskoe-ustrojjstvo.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Бинокулярное стереоскопическое устройство</a>

Предыдущий патент: Пишущее устройство

Следующий патент: Зажигалка с защитной крышкой

Случайный патент: Способ очистки водного раствора капролактама