Гелиоэнергетический комплекс

Номер патента: 9179

Опубликовано: 30.04.2007

Авторы: Баженов Андрей Николаевич, Матасов Рев Александрович, Чабанов Владислав Алимович, Филипенко Евгений Семенович, Алтухов Борис Иванович, Щукин Георгий Лукич, Чабанов Алим Иванович, Ерохов Николай Михайлович, Мартынов Владимир Георгиевич, Воронков Алексей Алексеевич, Смарж Иван Ильич, Городов Михаил Иванович, Королев Владислав Михайлович, Андрианов Иван Тимофеевич, Жигайло Виктор Никифорович, Сычев Михаил Парфенович, Сидоренко Юрий Петрович

Текст

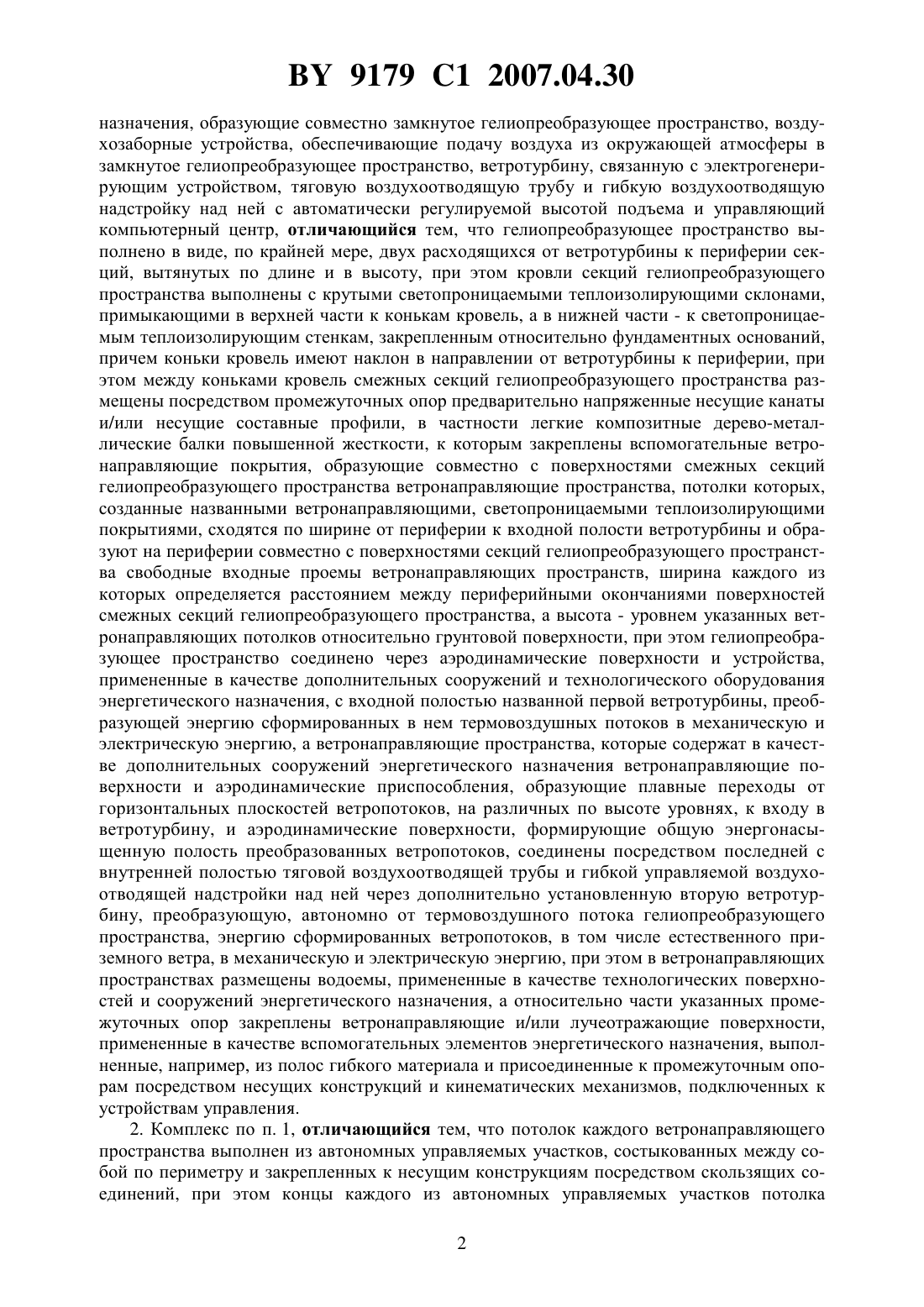

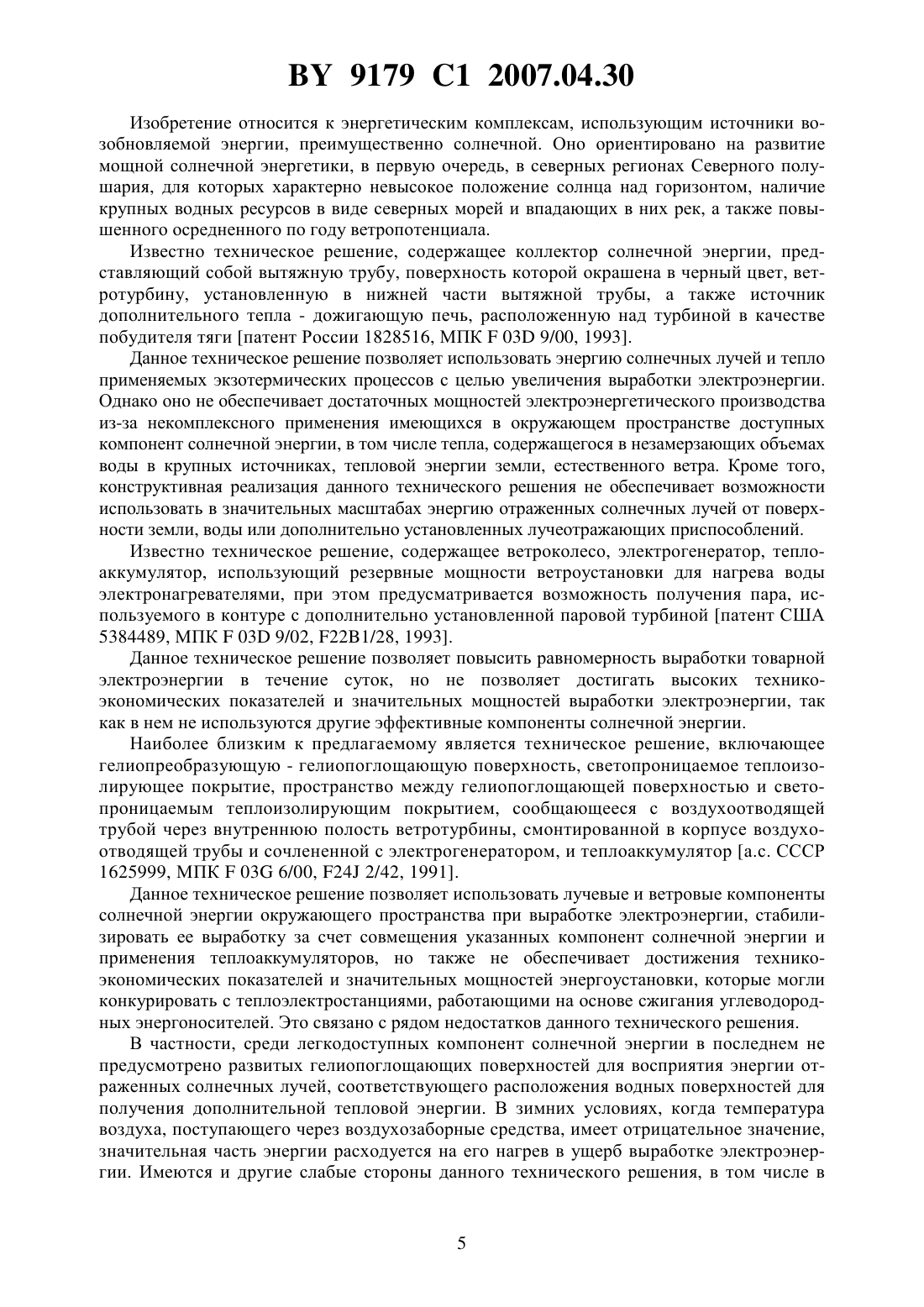

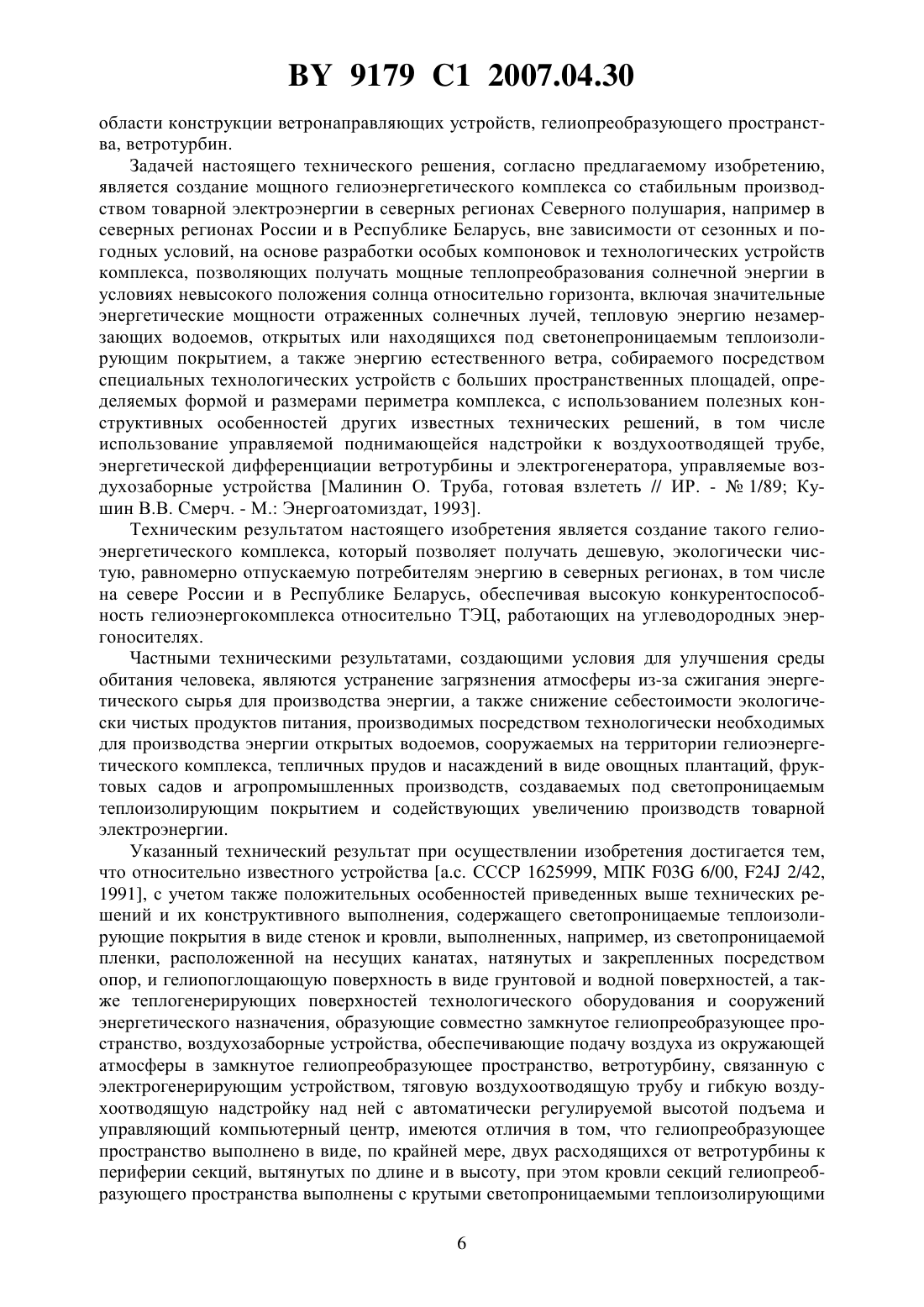

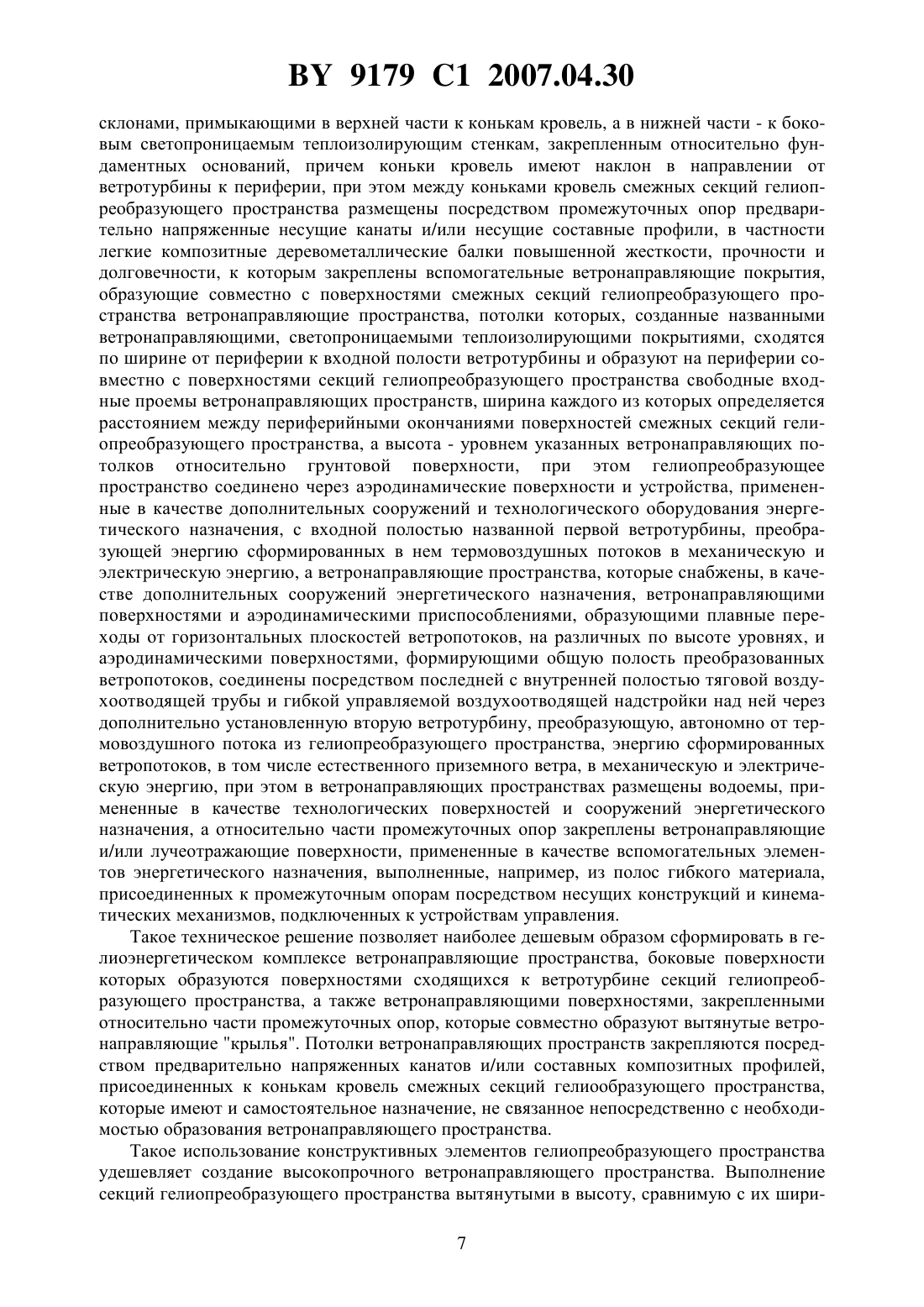

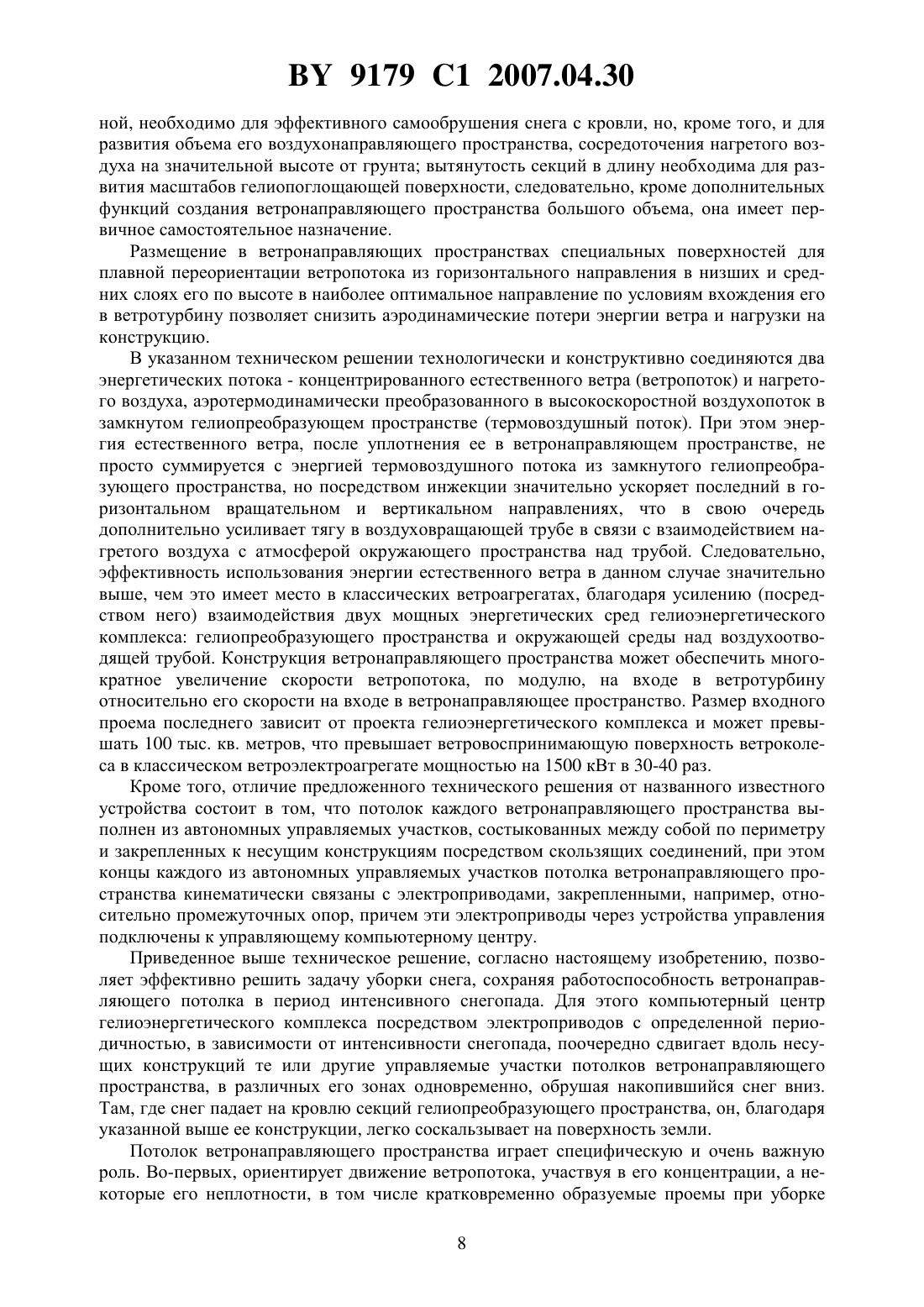

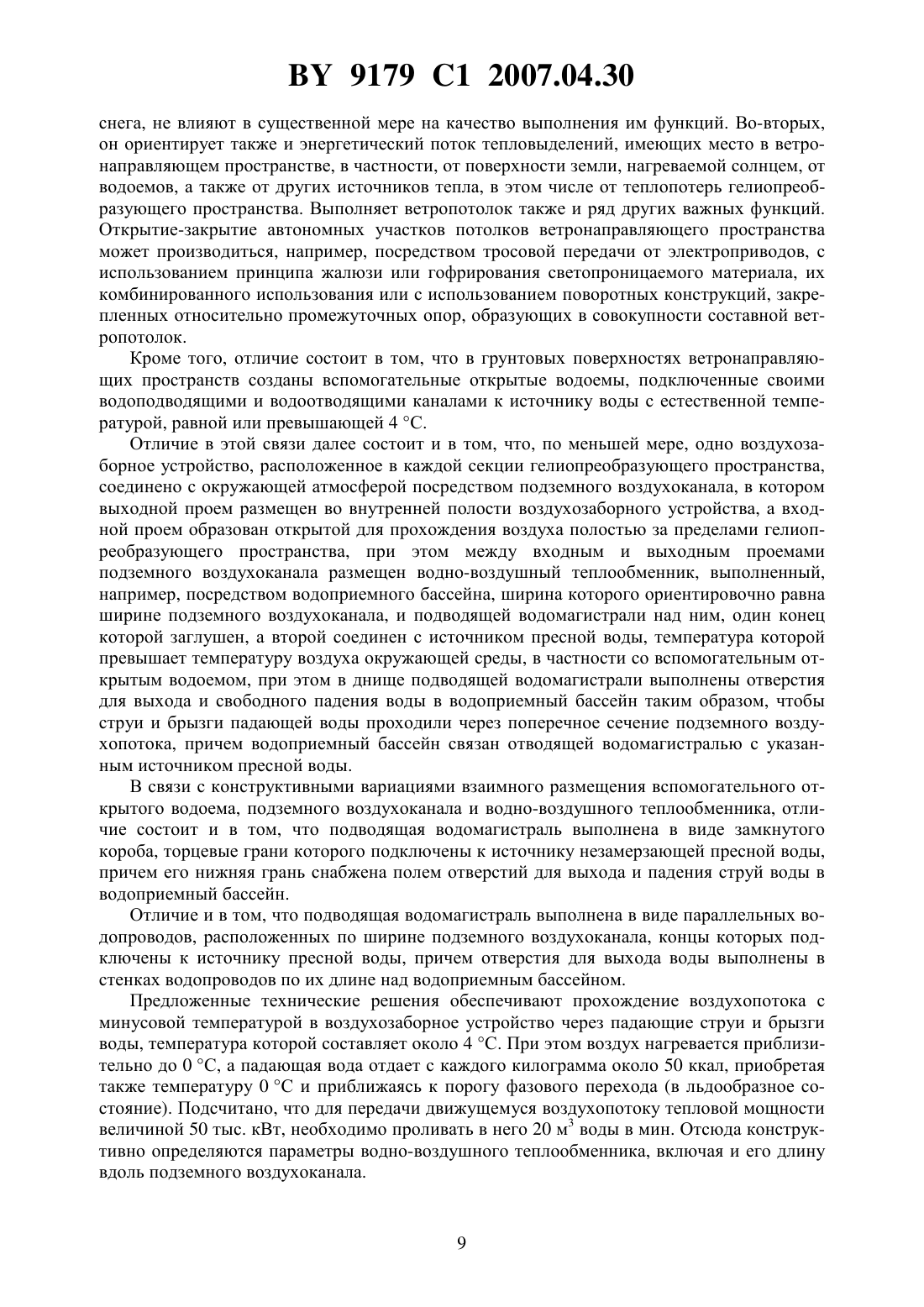

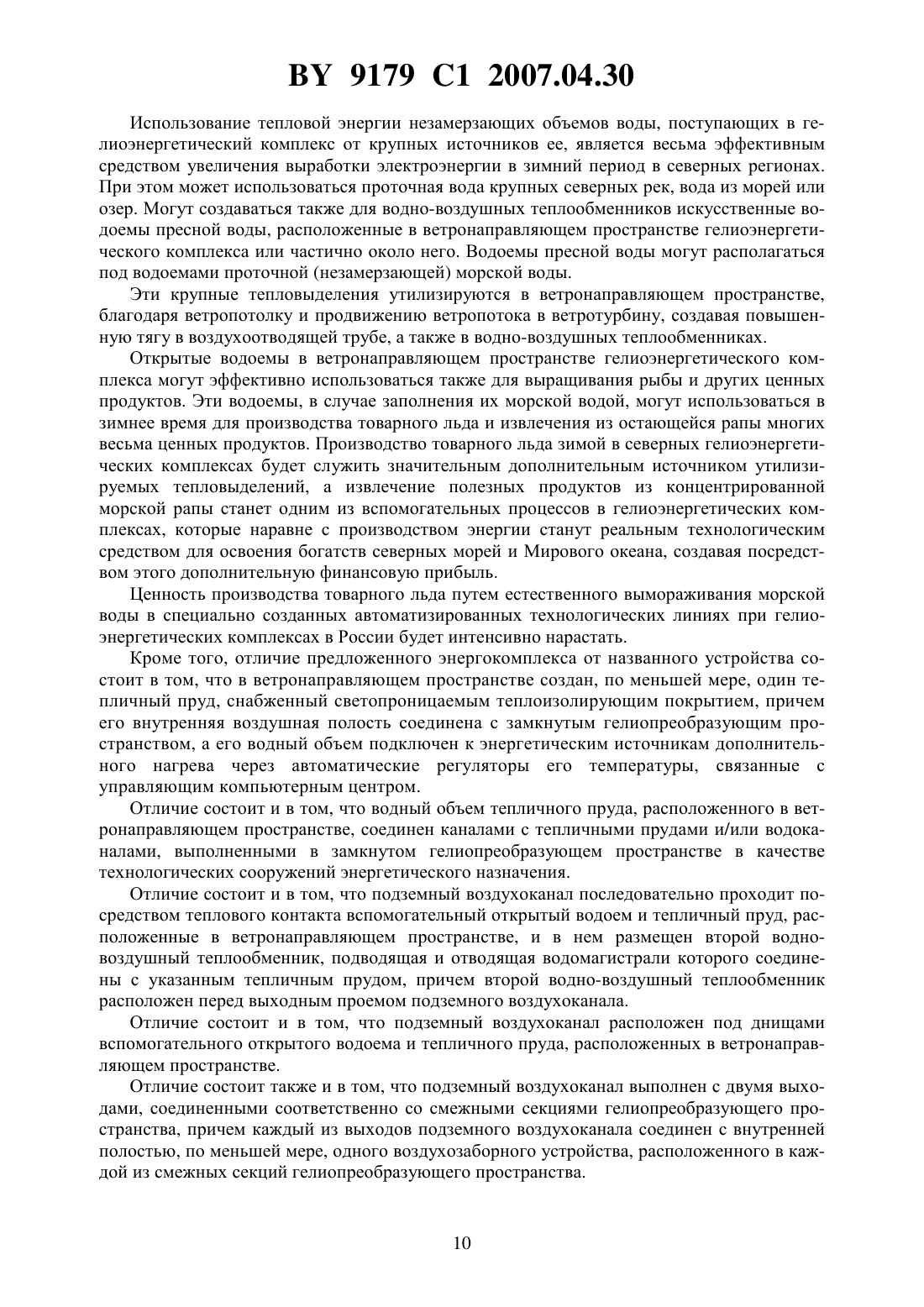

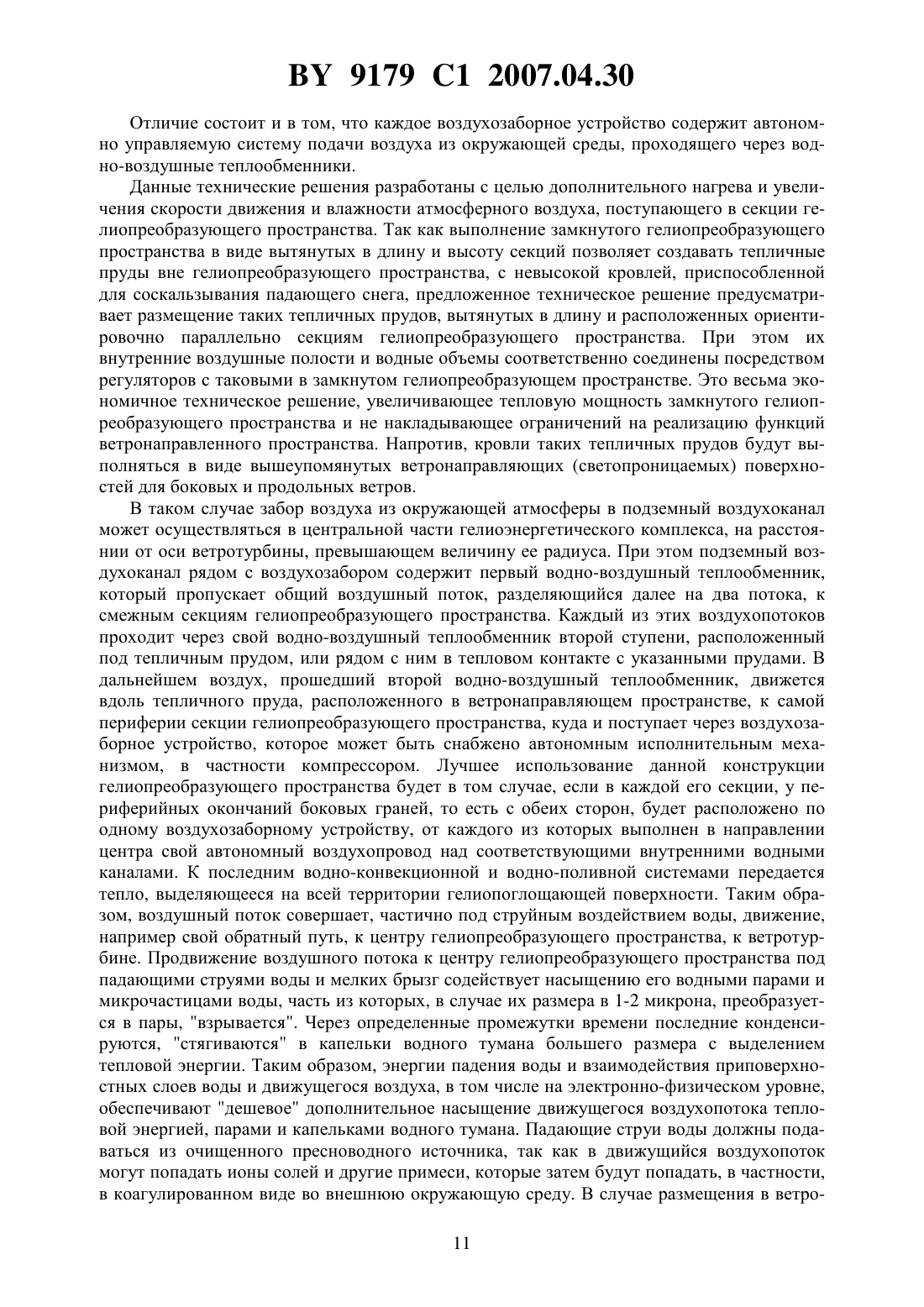

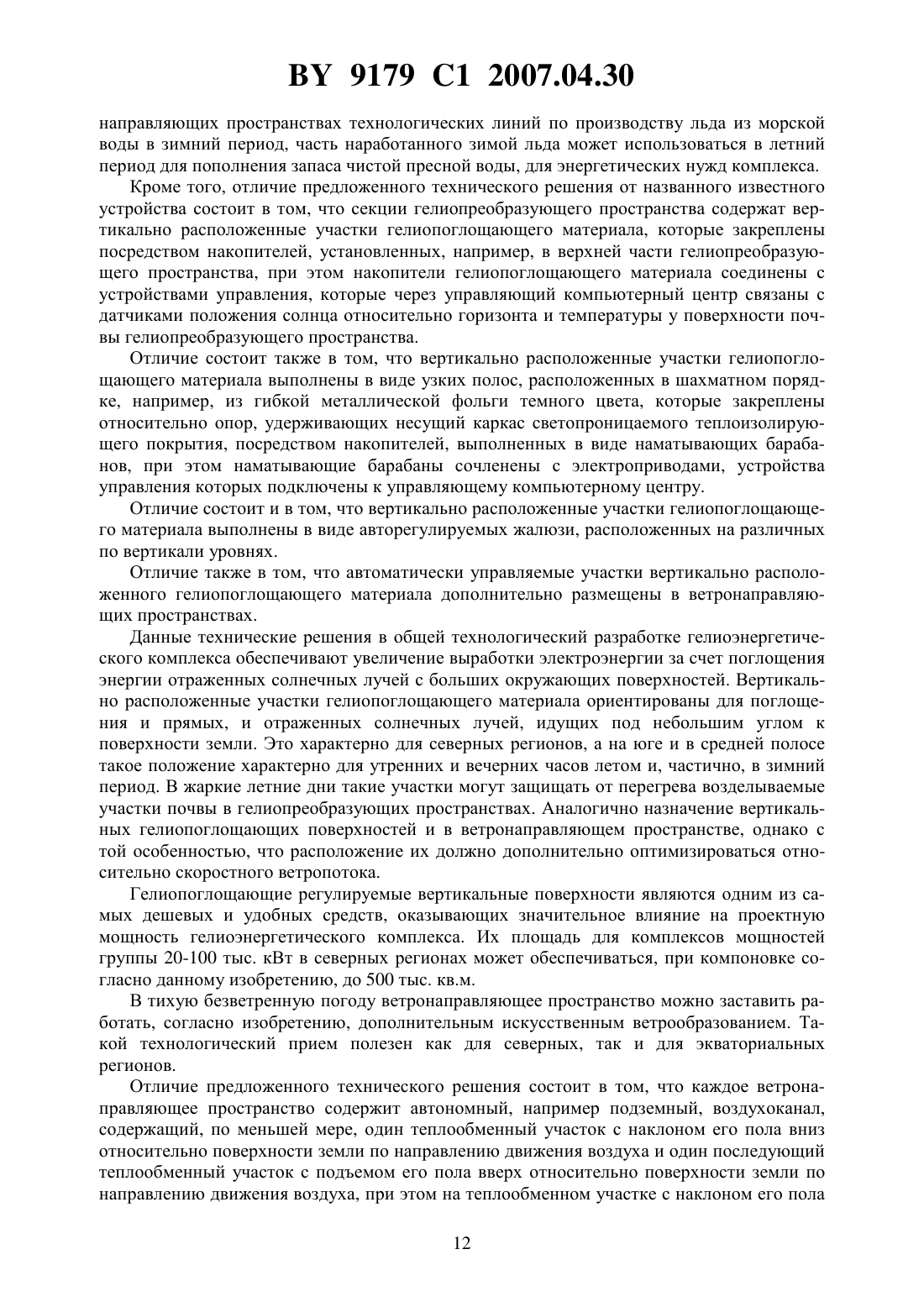

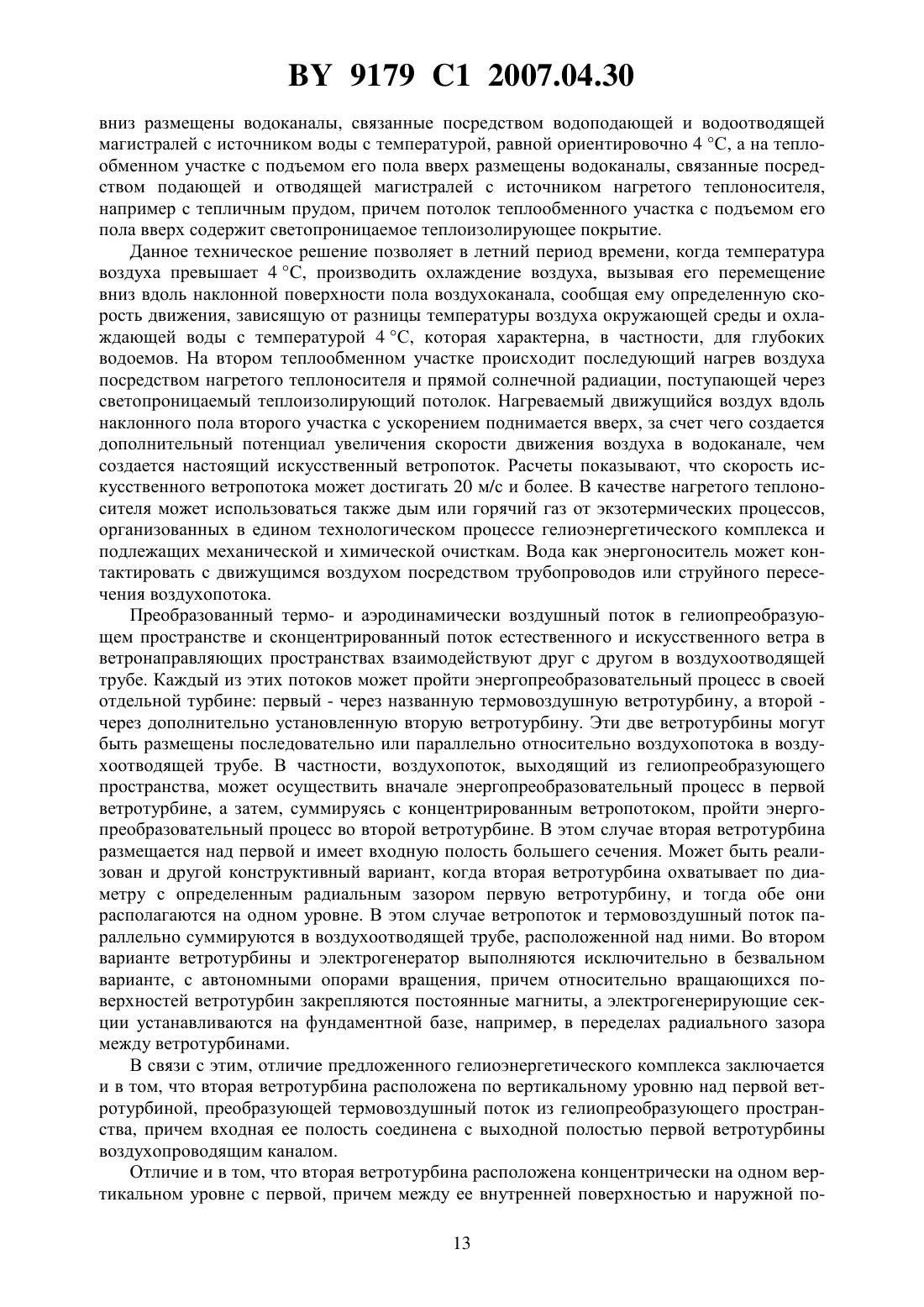

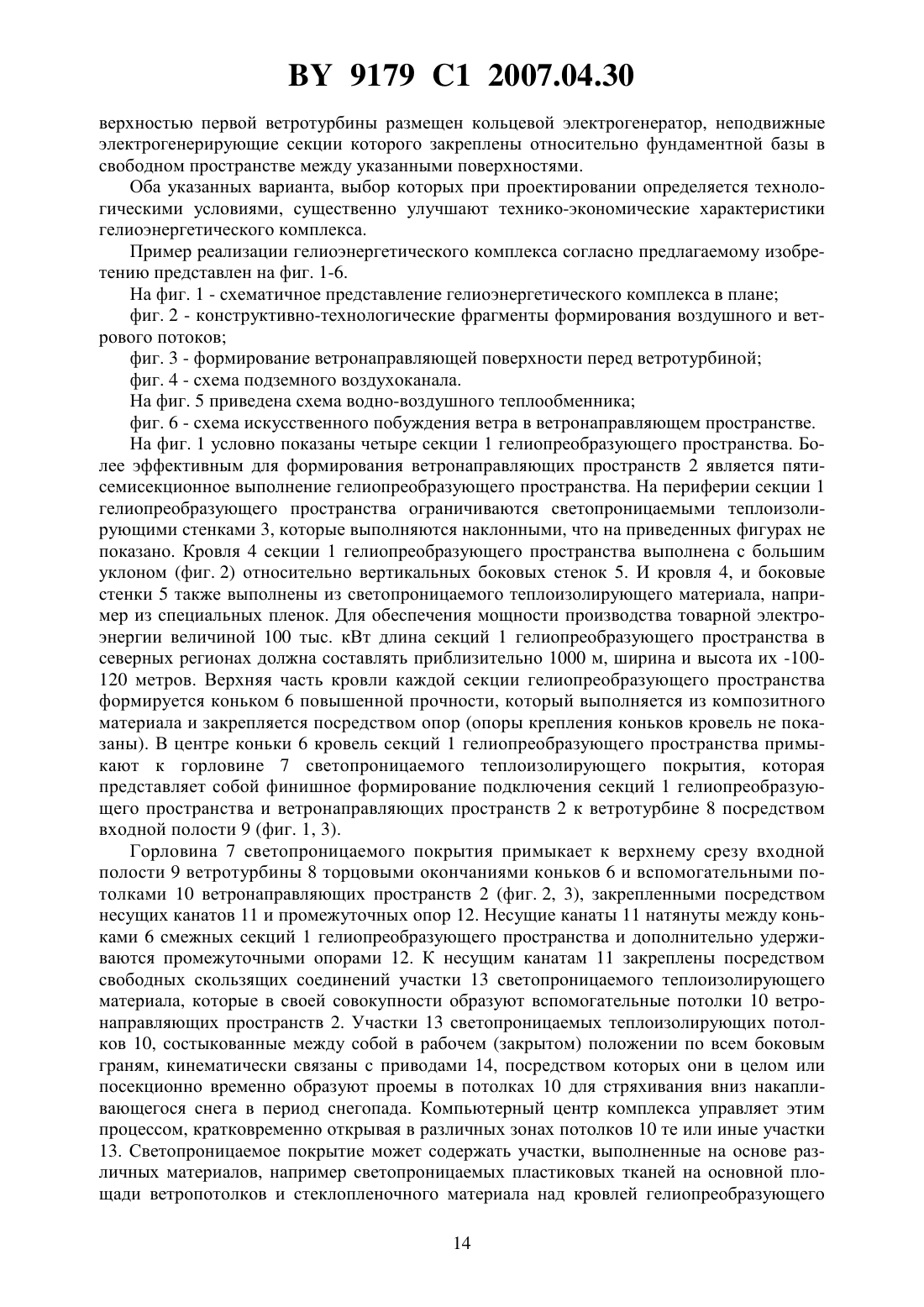

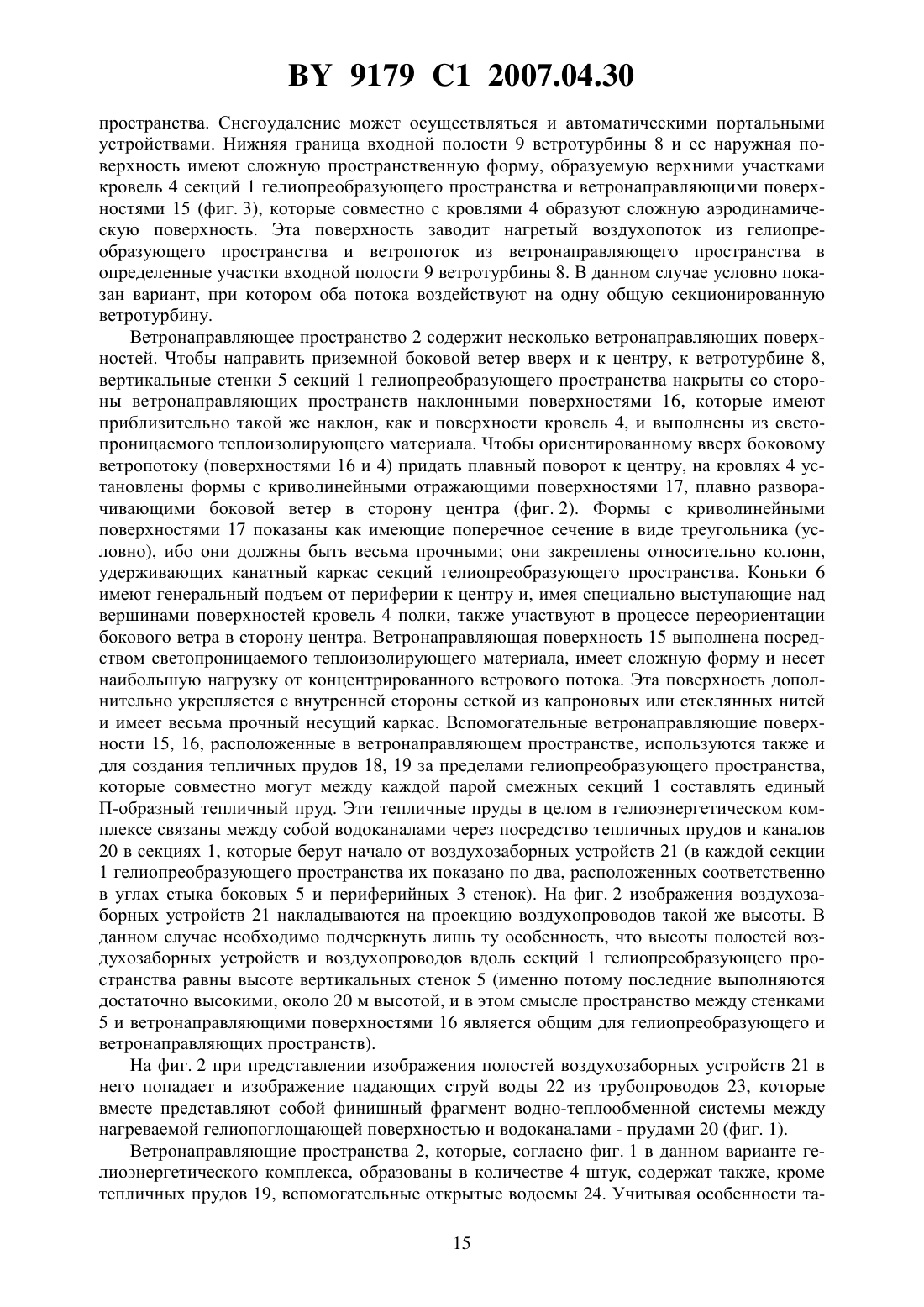

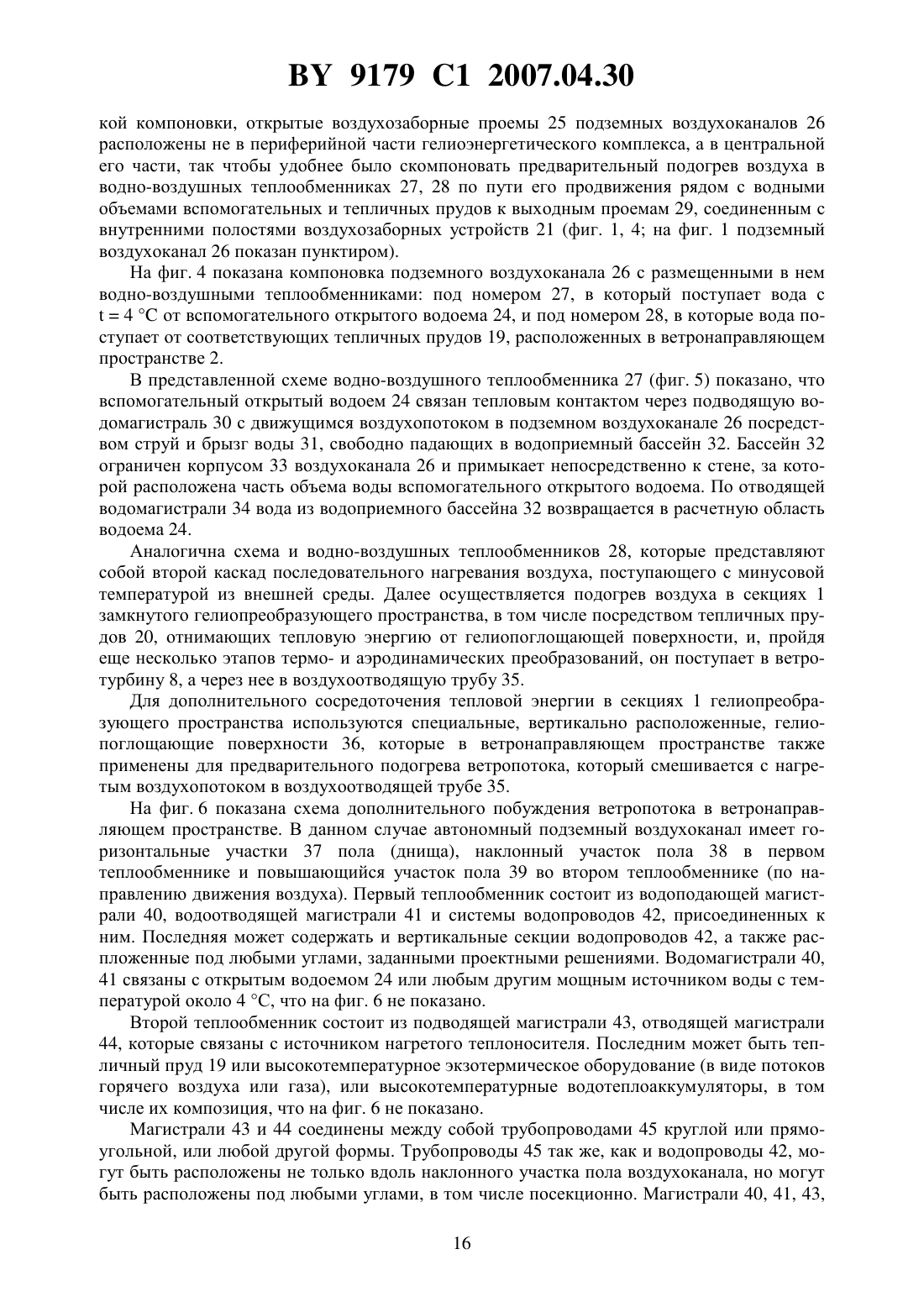

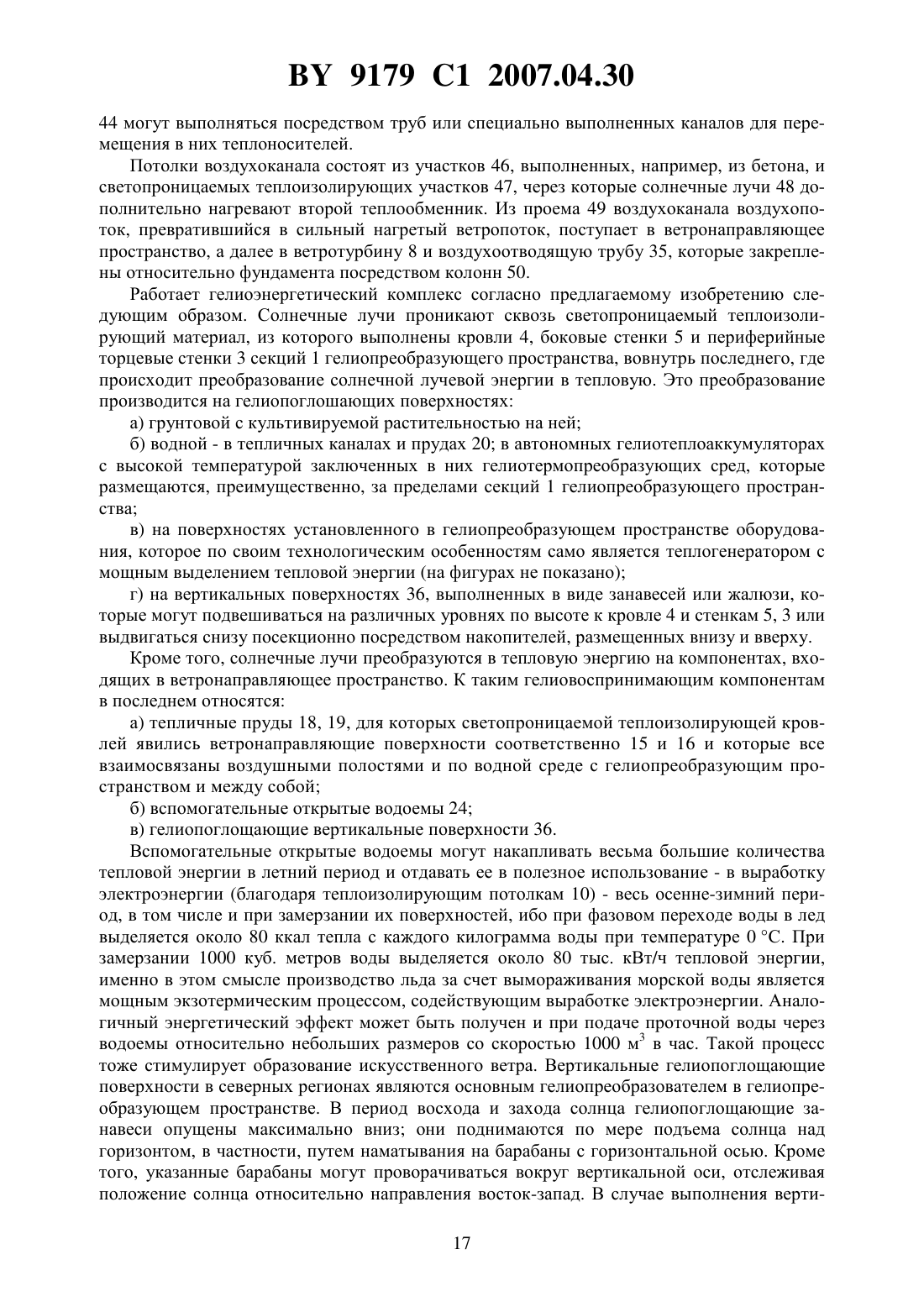

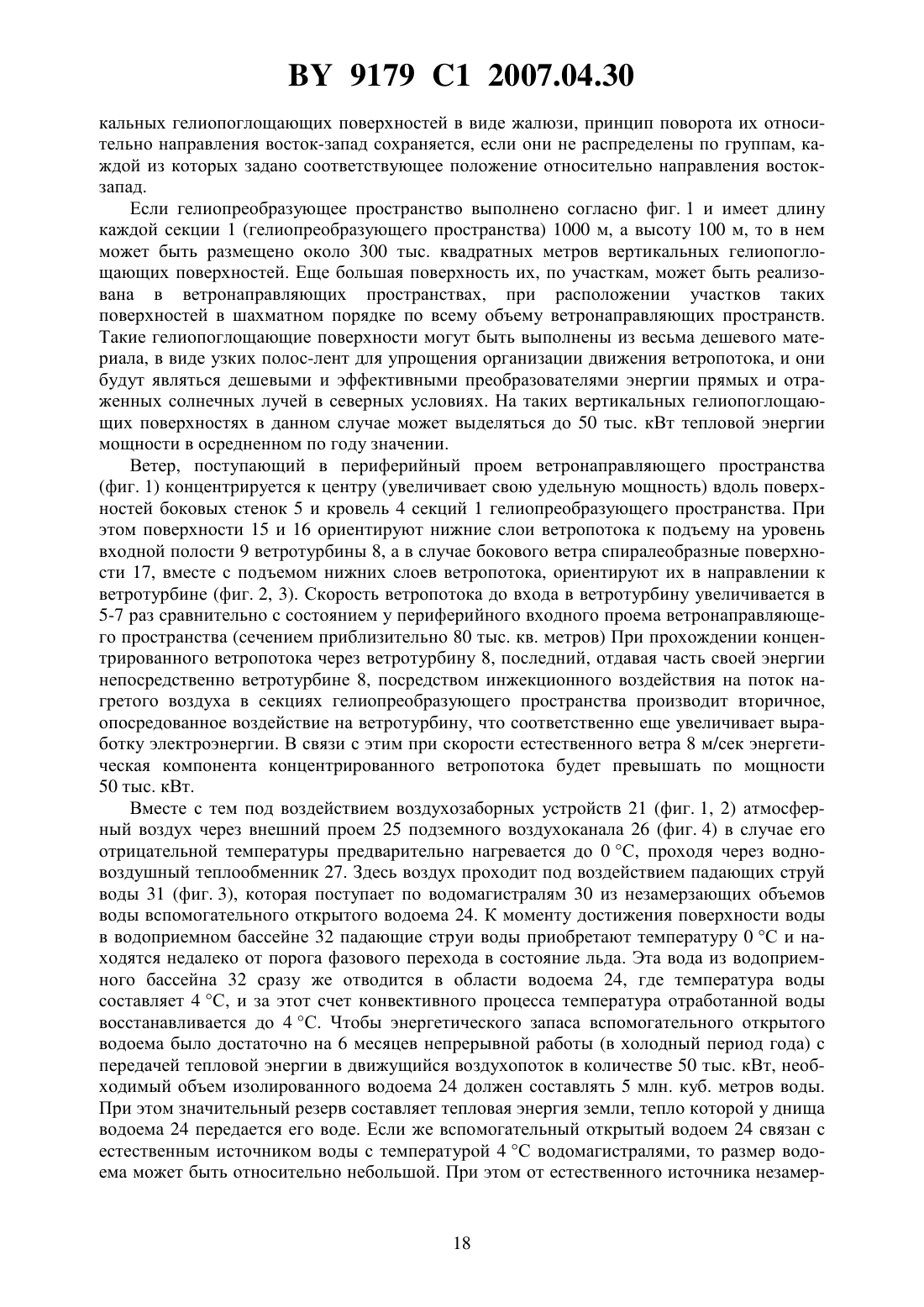

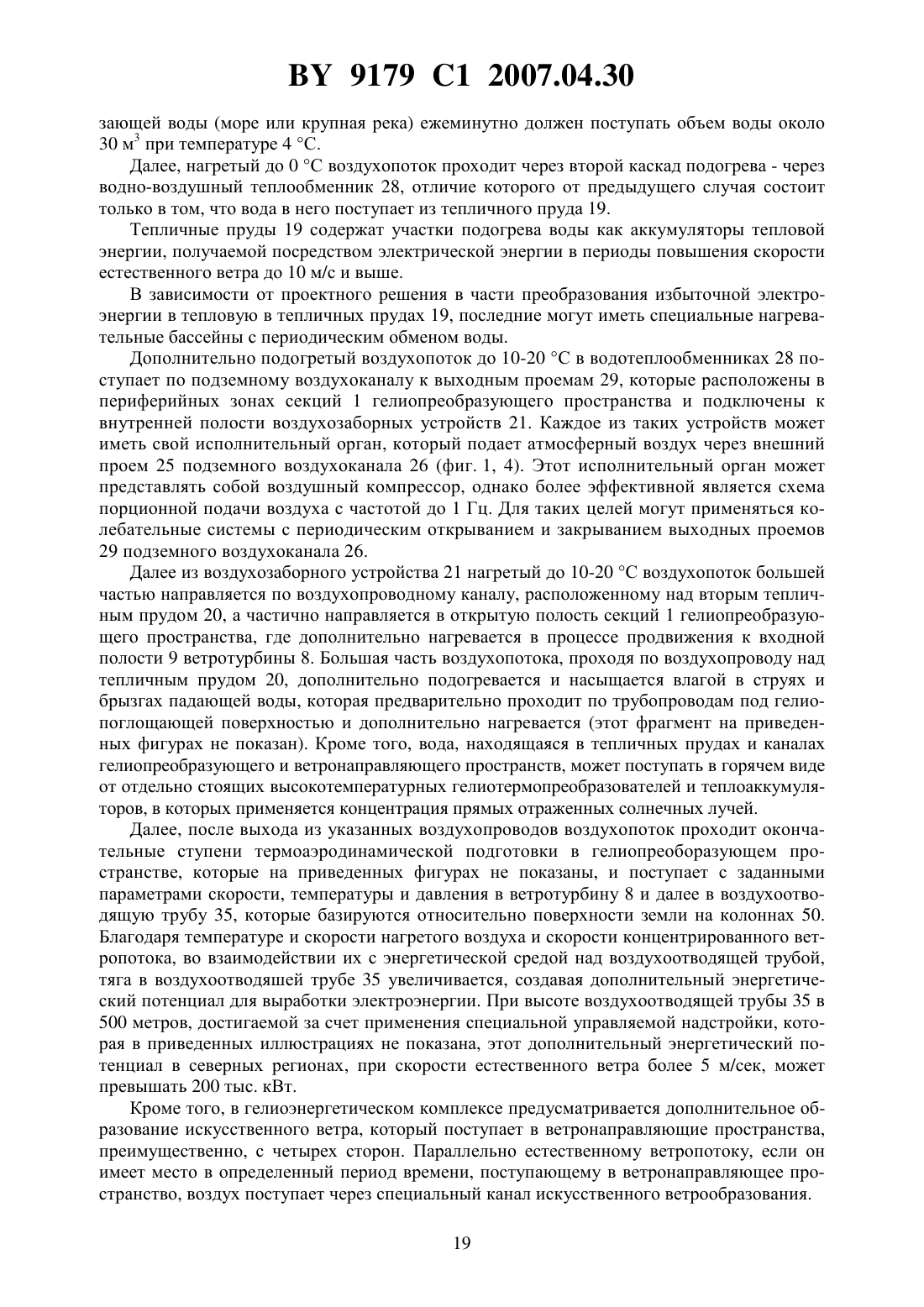

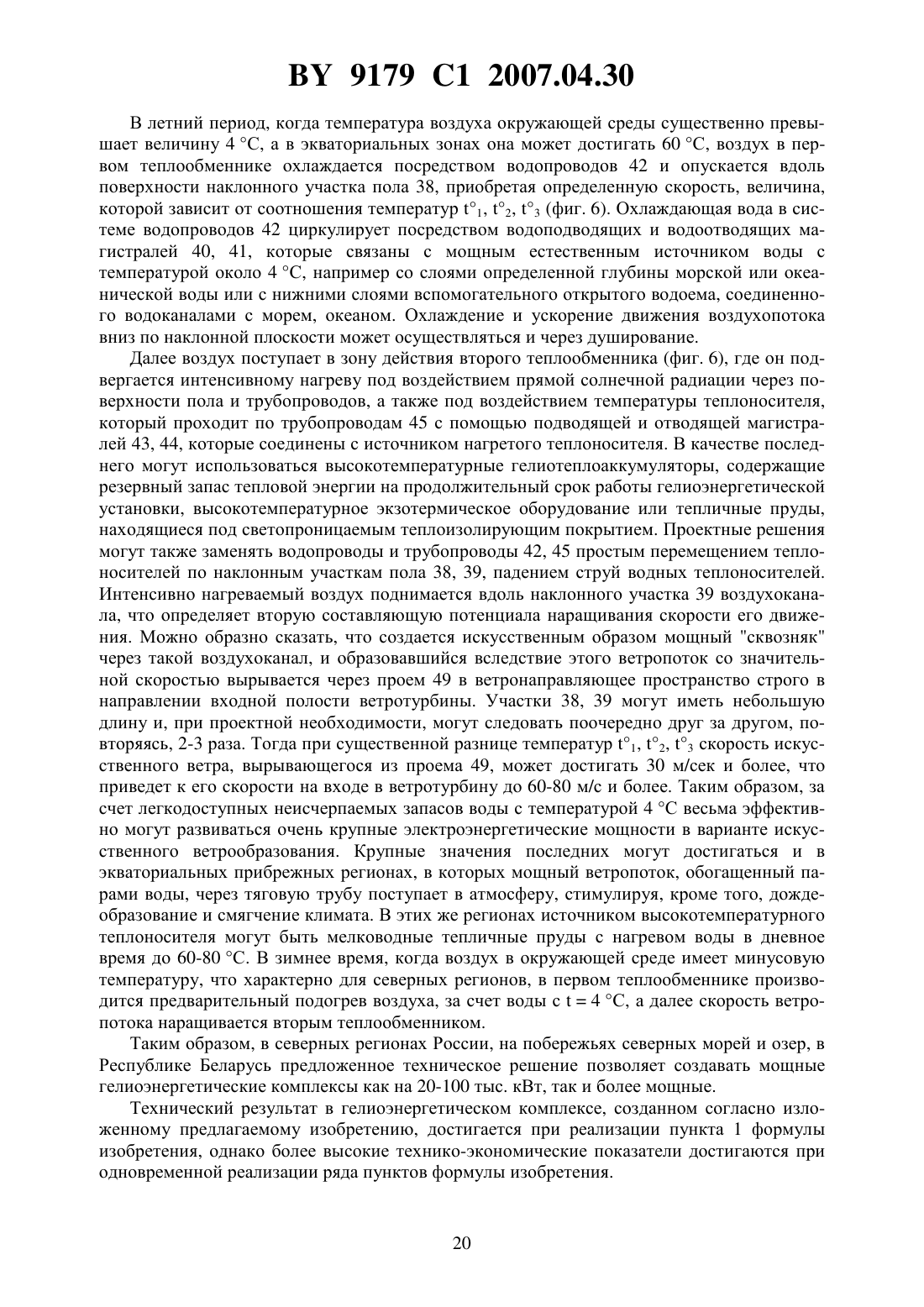

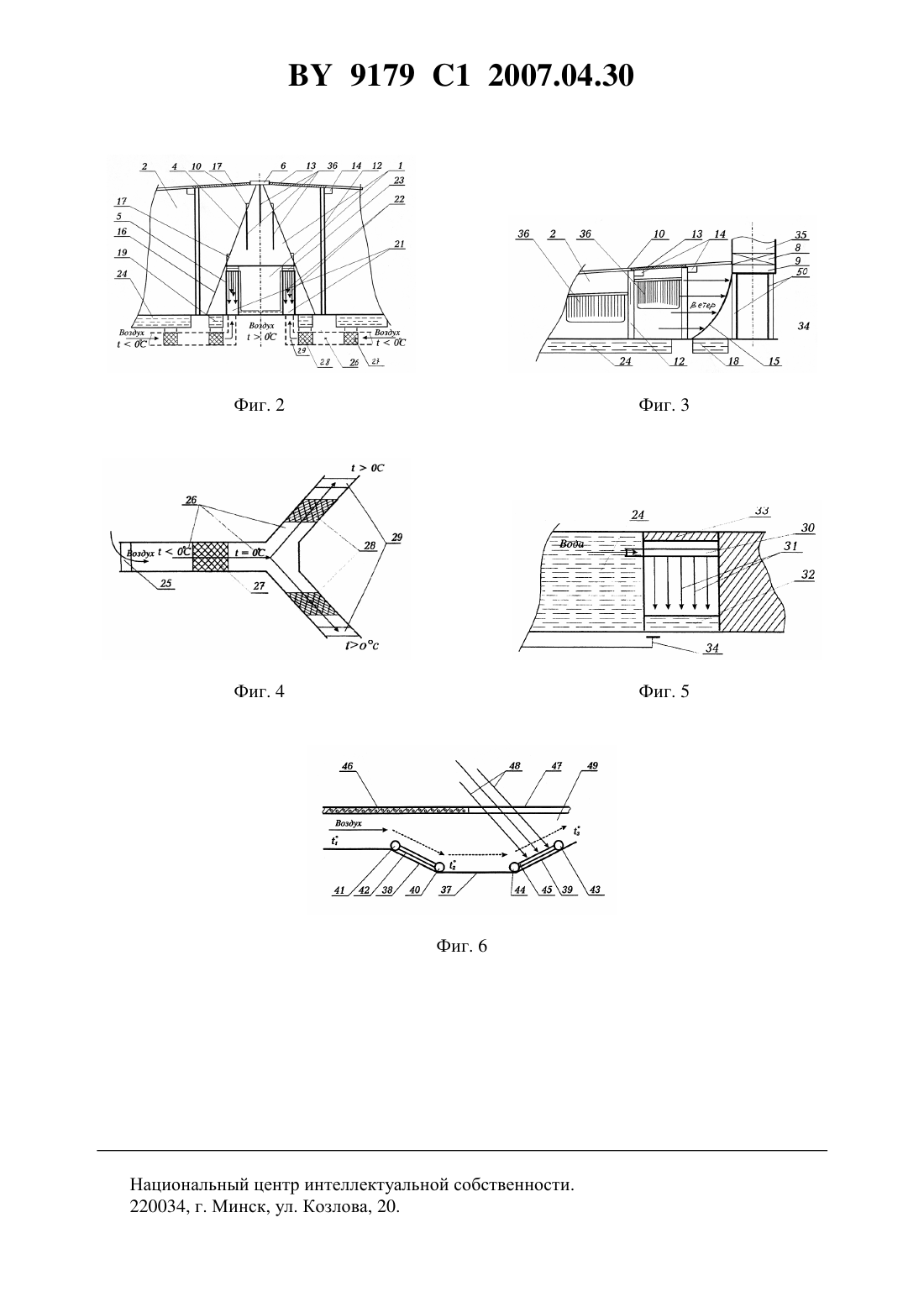

(51)03 9/00,24 2/42 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(71) Заявитель Научно-производственное частное унитарное предприятие Мателот(72) Авторы Чабанов Алим Иванович Щукин Георгий ЛукичСидоренко Юрий ПетровичКоролев Владислав Михайлович Смарж Иван ИльичАндрианов Иван ТимофеевичМартынов Владимир Георгиевич Алтухов Борис ИвановичГородов Михаил ИвановичМатасов Рев АлександровичЖигайло Виктор НикифоровичВоронков Алексей Алексеевич(73) Патентообладатель Научно-производственное частное унитарное предприятие Мателот(57) 1. Гелиоэнергетический комплекс, содержащий светопроницаемые теплоизолирующие покрытия в виде стенок и кровли, выполненные, например, из светопроницаемой пленки,расположенной на несущих канатах, натянутых и закрепленных посредством опор, и гелиопоглощающую поверхность в виде грунтовой и водной поверхностей, а также теплогенерирующих поверхностей технологического оборудования и сооружений энергетического 9179 1 2007.04.30 назначения, образующие совместно замкнутое гелиопреобразующее пространство, воздухозаборные устройства, обеспечивающие подачу воздуха из окружающей атмосферы в замкнутое гелиопреобразующее пространство, ветротурбину, связанную с электрогенерирующим устройством, тяговую воздухоотводящую трубу и гибкую воздухоотводящую надстройку над ней с автоматически регулируемой высотой подъема и управляющий компьютерный центр, отличающийся тем, что гелиопреобразующее пространство выполнено в виде, по крайней мере, двух расходящихся от ветротурбины к периферии секций, вытянутых по длине и в высоту, при этом кровли секций гелиопреобразующего пространства выполнены с крутыми светопроницаемыми теплоизолирующими склонами,примыкающими в верхней части к конькам кровель, а в нижней части - к светопроницаемым теплоизолирующим стенкам, закрепленным относительно фундаментных оснований,причем коньки кровель имеют наклон в направлении от ветротурбины к периферии, при этом между коньками кровель смежных секций гелиопреобразующего пространства размещены посредством промежуточных опор предварительно напряженные несущие канаты и/или несущие составные профили, в частности легкие композитные дерево-металлические балки повышенной жесткости, к которым закреплены вспомогательные ветронаправляющие покрытия, образующие совместно с поверхностями смежных секций гелиопреобразующего пространства ветронаправляющие пространства, потолки которых,созданные названными ветронаправляющими, светопроницаемыми теплоизолирующими покрытиями, сходятся по ширине от периферии к входной полости ветротурбины и образуют на периферии совместно с поверхностями секций гелиопреобразующего пространства свободные входные проемы ветронаправляющих пространств, ширина каждого из которых определяется расстоянием между периферийными окончаниями поверхностей смежных секций гелиопреобразующего пространства, а высота - уровнем указанных ветронаправляющих потолков относительно грунтовой поверхности, при этом гелиопреобразующее пространство соединено через аэродинамические поверхности и устройства,примененные в качестве дополнительных сооружений и технологического оборудования энергетического назначения, с входной полостью названной первой ветротурбины, преобразующей энергию сформированных в нем термовоздушных потоков в механическую и электрическую энергию, а ветронаправляющие пространства, которые содержат в качестве дополнительных сооружений энергетического назначения ветронаправляющие поверхности и аэродинамические приспособления, образующие плавные переходы от горизонтальных плоскостей ветропотоков, на различных по высоте уровнях, к входу в ветротурбину, и аэродинамические поверхности, формирующие общую энергонасыщенную полость преобразованных ветропотоков, соединены посредством последней с внутренней полостью тяговой воздухоотводящей трубы и гибкой управляемой воздухоотводящей надстройки над ней через дополнительно установленную вторую ветротурбину, преобразующую, автономно от термовоздушного потока гелиопреобразующего пространства, энергию сформированных ветропотоков, в том числе естественного приземного ветра, в механическую и электрическую энергию, при этом в ветронаправляющих пространствах размещены водоемы, примененные в качестве технологических поверхностей и сооружений энергетического назначения, а относительно части указанных промежуточных опор закреплены ветронаправляющие и/или лучеотражающие поверхности,примененные в качестве вспомогательных элементов энергетического назначения, выполненные, например, из полос гибкого материала и присоединенные к промежуточным опорам посредством несущих конструкций и кинематических механизмов, подключенных к устройствам управления. 2. Комплекс по п. 1, отличающийся тем, что потолок каждого ветронаправляющего пространства выполнен из автономных управляемых участков, состыкованных между собой по периметру и закрепленных к несущим конструкциям посредством скользящих соединений, при этом концы каждого из автономных управляемых участков потолка 2 9179 1 2007.04.30 ветронаправляющего пространства кинематически связаны с электроприводами, закрепленными, например, относительно промежуточных опор, причем эти электроприводы через устройства управления подключены к управляющему компьютерному центру. 3. Комплекс по п. 1 или 2, отличающийся тем, что в грунтовых поверхностях ветронаправляющих пространств выполнены вспомогательные открытые водоемы, подключенные своими водоподводящими и водоотводящими каналами к источнику воды с естественной температурой, равной или превышающей 4 С. 4. Комплекс по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одно воздухозаборное устройство, расположенное в каждой секции гелиопреобразующего пространства, соединено с окружающей атмосферой посредством подземного воздухоканала,в котором выходной проем размещен во внутренней полости воздухозаборного устройства, а входной проем образован открытой для прохождения воздуха полостью за пределами гелиопреобразующего пространства, при этом между входным и выходным проемами подземного воздухоканала размещен водно-воздушный теплообменник, выполненный,например, посредством водоприемного бассейна, ширина которого ориентировочно равна ширине подземного воздухоканала, и подводящей водомагистрали над ним, один конец которой заглушен, а второй соединен с источником пресной воды, температура которой превышает температуру воздуха окружающей среды, в частности со вспомогательным открытым водоемом, при этом в днище подводящей водомагистрали выполнены отверстия для выхода и свободного падения воды в водоприемный бассейн таким образом, чтобы струи и брызги падающей воды проходили через поперечное сечение подземного воздухопотока, причем водоприемный бассейн связан отводящей водомагистралью с указанным источником пресной воды. 5. Комплекс по п. 4, отличающийся тем, что подводящая водомагистраль выполнена в виде замкнутого короба, торцевые грани которого подключены к источнику незамерзающей пресной воды, причем его нижняя грань снабжена полем отверстий для выхода и падения струй воды в водоприемный бассейн. 6. Комплекс по п. 4, отличающийся тем, что подводящая водомагистраль выполнена в виде параллельных водопроводов, расположенных по ширине подземного воздухоканала, концы которых подключены к источнику пресной воды, причем отверстия для выхода воды выполнены в стенках водопроводов по их длине над водоприемным бассейном. 7. Комплекс по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что в ветронаправляющем пространстве создан, по меньшей мере, один тепличный пруд, снабженный светопроницаемым теплоизолирующим покрытием, причем его внутренняя воздушная полость соединена с замкнутым гелиопреобразующим пространством, а его водный объем подключен к энергетическим источникам дополнительного нагрева через автоматические регуляторы его температуры, связанные с управляющим компьютерным центром. 8. Комплекс по п. 7, отличающийся тем, что водный объем тепличного пруда, расположенного в ветронаправляющем пространстве, соединен водоканалами с тепличными прудами и/или водоканалами, выполненными в замкнутом гелиопреобразующем пространстве в качестве технологических сооружений энергетического назначения. 9. Комплекс по п. 7 или 8, отличающийся тем, что подземный воздухоканал последовательно проходит посредством теплового контакта вспомогательный открытый водоем и тепличный пруд, расположенные в ветронаправляющем пространстве, и в нем размещен второй водно-воздушный теплообменник, подводящая и отводящая магистрали которого соединены с указанным тепличным прудом, причем второй водно-воздушный теплообменник расположен перед выходным проемом подземного воздухоканала. 10. Комплекс по п. 9, отличающийся тем, что подземный воздухоканал расположен под днищами вспомогательного открытого водоема и тепличного пруда, расположенных в ветронаправляющем пространстве. 9179 1 2007.04.30 11. Комплекс по любому из пп. 4-10, отличающийся тем, что подземный воздухоканал выполнен с двумя выходами, соединенными соответственно со смежными секциями гелиопреобразующего пространства, причем каждый из выходов соединен с внутренней полостью, по меньшей мере, одного воздухозаборного устройства, расположенного в каждой из смежных секций гелиопреобразующего пространства. 12. Комплекс по любому из пп. 1-11, отличающийся тем, что каждое воздухозаборное устройство содержит автономно управляемую систему подачи воздуха из окружающей среды, проходящего через водно-воздушные теплообменники. 13. Комплекс по любому из пп. 1-12, отличающийся тем, что секции гелиопреобразующего пространства содержат вертикально расположенные участки гелиопоглощающей поверхности, которые закреплены посредством накопителей, установленных, например, в верхней части гелиопреобразующего пространства, при этом накопители гелиопоглощающей поверхности соединены с устройствами управления, которые через управляющий компьютерный центр связаны с датчиками положения солнца относительно горизонта и температуры у поверхности почвы гелиопреобразующего пространства. 14. Комплекс по п. 13, отличающийся тем, что вертикально расположенные участки гелиопоглощающей поверхности выполнены в виде узких полос, расположенных в шахматном порядке, например, из гибкой металлической фольги темного цвета, которые закреплены относительно опор, удерживающих несущий каркас светопроницаемого теплоизолирующего покрытия, посредством накопителей, выполненных в виде наматывающих барабанов, при этом наматывающие барабаны сочленены с электроприводами,устройства управления которых подключены к управляющему компьютерному центру. 15. Комплекс по п. 13 или 14, отличающийся тем, что вертикально расположенные участки гелиопоглощающей поверхности выполнены в виде автоматически регулируемых жалюзи, расположенных на различных по вертикали уровнях. 16. Комплекс по любому из пп. 13-15, отличающийся тем, что автоматически управляемые участки вертикально расположенного гелиопоглощающей поверхности размещены в ветронаправляющих пространствах. 17. Комплекс по любому из пп. 1-16, отличающийся тем, что каждое ветронаправляющее пространство содержит автономный, например подземный, воздухоканал, содержащий, по меньшей мере, один теплообменный участок с наклоном его пола вниз относительно поверхности земли по направлению движения воздуха и один последующий теплообменный участок с подъемом его пола вверх относительно поверхности земли по направлению движения воздуха, при этом на теплообменном участке с наклоном его пола вниз размещены водоканалы, связанные посредством водоподающей и водоотводящей магистралей с источником воды с температурой, равной ориентировочно 4 С, а на теплообменном участке с подъемом его пола вверх размещены водоканалы, связанные посредством подающей и отводящей магистралей с источником нагретого теплоносителя,например с тепличным прудом, причем потолок теплообменного участка с подъемом его пола вверх содержит светопроницаемое теплоизолирующее покрытие. 18. Комплекс по любому из пп. 1-17, отличающийся тем, что вторая ветротурбина расположена по вертикальному уровню над первой ветротурбиной, преобразующей термовоздушный поток из гелиопреобразующего пространства, причем входная ее полость соединена с выходной полостью первой ветротурбины воздухопроводящим каналом. 19. Комплекс по любому из пп. 1-17, отличающийся тем, что вторая ветротурбина расположена концентрически на одном вертикальном уровне с первой, причем между ее внутренней поверхностью и наружной поверхностью первой ветротурбины размещен кольцевой электрогенератор, неподвижные электрогенерирующие секции которого закреплены относительно фундаментной базы в свободном пространстве между указанными поверхностями. 9179 1 2007.04.30 Изобретение относится к энергетическим комплексам, использующим источники возобновляемой энергии, преимущественно солнечной. Оно ориентировано на развитие мощной солнечной энергетики, в первую очередь, в северных регионах Северного полушария, для которых характерно невысокое положение солнца над горизонтом, наличие крупных водных ресурсов в виде северных морей и впадающих в них рек, а также повышенного осредненного по году ветропотенциала. Известно техническое решение, содержащее коллектор солнечной энергии, представляющий собой вытяжную трубу, поверхность которой окрашена в черный цвет, ветротурбину, установленную в нижней части вытяжной трубы, а также источник дополнительного тепла - дожигающую печь, расположенную над турбиной в качестве побудителя тяги патент России 1828516, МПК 03 9/00, 1993. Данное техническое решение позволяет использовать энергию солнечных лучей и тепло применяемых экзотермических процессов с целью увеличения выработки электроэнергии. Однако оно не обеспечивает достаточных мощностей электроэнергетического производства из-за некомплексного применения имеющихся в окружающем пространстве доступных компонент солнечной энергии, в том числе тепла, содержащегося в незамерзающих объемах воды в крупных источниках, тепловой энергии земли, естественного ветра. Кроме того,конструктивная реализация данного технического решения не обеспечивает возможности использовать в значительных масштабах энергию отраженных солнечных лучей от поверхности земли, воды или дополнительно установленных лучеотражающих приспособлений. Известно техническое решение, содержащее ветроколесо, электрогенератор, теплоаккумулятор, использующий резервные мощности ветроустановки для нагрева воды электронагревателями, при этом предусматривается возможность получения пара, используемого в контуре с дополнительно установленной паровой турбиной патент США 5384489, МПК 03 9/02, 221/28, 1993. Данное техническое решение позволяет повысить равномерность выработки товарной электроэнергии в течение суток, но не позволяет достигать высоких техникоэкономических показателей и значительных мощностей выработки электроэнергии, так как в нем не используются другие эффективные компоненты солнечной энергии. Наиболее близким к предлагаемому является техническое решение, включающее гелиопреобразующую - гелиопоглощающую поверхность, светопроницаемое теплоизолирующее покрытие, пространство между гелиопоглощающей поверхностью и светопроницаемым теплоизолирующим покрытием, сообщающееся с воздухоотводящей трубой через внутреннюю полость ветротурбины, смонтированной в корпусе воздухоотводящей трубы и сочлененной с электрогенератором, и теплоаккумулятор а.с. СССР 1625999, МПК 03 6/00, 24 2/42, 1991. Данное техническое решение позволяет использовать лучевые и ветровые компоненты солнечной энергии окружающего пространства при выработке электроэнергии, стабилизировать ее выработку за счет совмещения указанных компонент солнечной энергии и применения теплоаккумуляторов, но также не обеспечивает достижения техникоэкономических показателей и значительных мощностей энергоустановки, которые могли конкурировать с теплоэлектростанциями, работающими на основе сжигания углеводородных энергоносителей. Это связано с рядом недостатков данного технического решения. В частности, среди легкодоступных компонент солнечной энергии в последнем не предусмотрено развитых гелиопоглощающих поверхностей для восприятия энергии отраженных солнечных лучей, соответствующего расположения водных поверхностей для получения дополнительной тепловой энергии. В зимних условиях, когда температура воздуха, поступающего через воздухозаборные средства, имеет отрицательное значение,значительная часть энергии расходуется на его нагрев в ущерб выработке электроэнергии. Имеются и другие слабые стороны данного технического решения, в том числе в 9179 1 2007.04.30 области конструкции ветронаправляющих устройств, гелиопреобразующего пространства, ветротурбин. Задачей настоящего технического решения, согласно предлагаемому изобретению,является создание мощного гелиоэнергетического комплекса со стабильным производством товарной электроэнергии в северных регионах Северного полушария, например в северных регионах России и в Республике Беларусь, вне зависимости от сезонных и погодных условий, на основе разработки особых компоновок и технологических устройств комплекса, позволяющих получать мощные теплопреобразования солнечной энергии в условиях невысокого положения солнца относительно горизонта, включая значительные энергетические мощности отраженных солнечных лучей, тепловую энергию незамерзающих водоемов, открытых или находящихся под светонепроницаемым теплоизолирующим покрытием, а также энергию естественного ветра, собираемого посредством специальных технологических устройств с больших пространственных площадей, определяемых формой и размерами периметра комплекса, с использованием полезных конструктивных особенностей других известных технических решений, в том числе использование управляемой поднимающейся надстройки к воздухоотводящей трубе,энергетической дифференциации ветротурбины и электрогенератора, управляемые воздухозаборные устройства Малинин О. Труба, готовая взлететь // ИР. -1/89 Кушин В.В. Смерч. - М. Энергоатомиздат, 1993. Техническим результатом настоящего изобретения является создание такого гелиоэнергетического комплекса, который позволяет получать дешевую, экологически чистую, равномерно отпускаемую потребителям энергию в северных регионах, в том числе на севере России и в Республике Беларусь, обеспечивая высокую конкурентоспособность гелиоэнергокомплекса относительно ТЭЦ, работающих на углеводородных энергоносителях. Частными техническими результатами, создающими условия для улучшения среды обитания человека, являются устранение загрязнения атмосферы из-за сжигания энергетического сырья для производства энергии, а также снижение себестоимости экологически чистых продуктов питания, производимых посредством технологически необходимых для производства энергии открытых водоемов, сооружаемых на территории гелиоэнергетического комплекса, тепличных прудов и насаждений в виде овощных плантаций, фруктовых садов и агропромышленных производств, создаваемых под светопроницаемым теплоизолирующим покрытием и содействующих увеличению производств товарной электроэнергии. Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем,что относительно известного устройства а.с. СССР 1625999, МПК 03 6/00, 24 2/42,1991, с учетом также положительных особенностей приведенных выше технических решений и их конструктивного выполнения, содержащего светопроницаемые теплоизолирующие покрытия в виде стенок и кровли, выполненных, например, из светопроницаемой пленки, расположенной на несущих канатах, натянутых и закрепленных посредством опор, и гелиопоглощающую поверхность в виде грунтовой и водной поверхностей, а также теплогенерирующих поверхностей технологического оборудования и сооружений энергетического назначения, образующие совместно замкнутое гелиопреобразующее пространство, воздухозаборные устройства, обеспечивающие подачу воздуха из окружающей атмосферы в замкнутое гелиопреобразующее пространство, ветротурбину, связанную с электрогенерирующим устройством, тяговую воздухоотводящую трубу и гибкую воздухоотводящую надстройку над ней с автоматически регулируемой высотой подъема и управляющий компьютерный центр, имеются отличия в том, что гелиопреобразующее пространство выполнено в виде, по крайней мере, двух расходящихся от ветротурбины к периферии секций, вытянутых по длине и в высоту, при этом кровли секций гелиопреобразующего пространства выполнены с крутыми светопроницаемыми теплоизолирующими 6 9179 1 2007.04.30 склонами, примыкающими в верхней части к конькам кровель, а в нижней части - к боковым светопроницаемым теплоизолирующим стенкам, закрепленным относительно фундаментных оснований, причем коньки кровель имеют наклон в направлении от ветротурбины к периферии, при этом между коньками кровель смежных секций гелиопреобразующего пространства размещены посредством промежуточных опор предварительно напряженные несущие канаты и/или несущие составные профили, в частности легкие композитные деревометаллические балки повышенной жесткости, прочности и долговечности, к которым закреплены вспомогательные ветронаправляющие покрытия,образующие совместно с поверхностями смежных секций гелиопреобразующего пространства ветронаправляющие пространства, потолки которых, созданные названными ветронаправляющими, светопроницаемыми теплоизолирующими покрытиями, сходятся по ширине от периферии к входной полости ветротурбины и образуют на периферии совместно с поверхностями секций гелиопреобразующего пространства свободные входные проемы ветронаправляющих пространств, ширина каждого из которых определяется расстоянием между периферийными окончаниями поверхностей смежных секций гелиопреобразующего пространства, а высота - уровнем указанных ветронаправляющих потолков относительно грунтовой поверхности, при этом гелиопреобразующее пространство соединено через аэродинамические поверхности и устройства, примененные в качестве дополнительных сооружений и технологического оборудования энергетического назначения, с входной полостью названной первой ветротурбины, преобразующей энергию сформированных в нем термовоздушных потоков в механическую и электрическую энергию, а ветронаправляющие пространства, которые снабжены, в качестве дополнительных сооружений энергетического назначения, ветронаправляющими поверхностями и аэродинамическими приспособлениями, образующими плавные переходы от горизонтальных плоскостей ветропотоков, на различных по высоте уровнях, и аэродинамическими поверхностями, формирующими общую полость преобразованных ветропотоков, соединены посредством последней с внутренней полостью тяговой воздухоотводящей трубы и гибкой управляемой воздухоотводящей надстройки над ней через дополнительно установленную вторую ветротурбину, преобразующую, автономно от термовоздушного потока из гелиопреобразующего пространства, энергию сформированных ветропотоков, в том числе естественного приземного ветра, в механическую и электрическую энергию, при этом в ветронаправляющих пространствах размещены водоемы, примененные в качестве технологических поверхностей и сооружений энергетического назначения, а относительно части промежуточных опор закреплены ветронаправляющие и/или лучеотражающие поверхности, примененные в качестве вспомогательных элементов энергетического назначения, выполненные, например, из полос гибкого материала,присоединенных к промежуточным опорам посредством несущих конструкций и кинематических механизмов, подключенных к устройствам управления. Такое техническое решение позволяет наиболее дешевым образом сформировать в гелиоэнергетическом комплексе ветронаправляющие пространства, боковые поверхности которых образуются поверхностями сходящихся к ветротурбине секций гелиопреобразующего пространства, а также ветронаправляющими поверхностями, закрепленными относительно части промежуточных опор, которые совместно образуют вытянутые ветронаправляющие крылья. Потолки ветронаправляющих пространств закрепляются посредством предварительно напряженных канатов и/или составных композитных профилей,присоединенных к конькам кровель смежных секций гелиообразующего пространства,которые имеют и самостоятельное назначение, не связанное непосредственно с необходимостью образования ветронаправляющего пространства. Такое использование конструктивных элементов гелиопреобразующего пространства удешевляет создание высокопрочного ветронаправляющего пространства. Выполнение секций гелиопреобразующего пространства вытянутыми в высоту, сравнимую с их шири 7 9179 1 2007.04.30 ной, необходимо для эффективного самообрушения снега с кровли, но, кроме того, и для развития объема его воздухонаправляющего пространства, сосредоточения нагретого воздуха на значительной высоте от грунта вытянутость секций в длину необходима для развития масштабов гелиопоглощающей поверхности, следовательно, кроме дополнительных функций создания ветронаправляющего пространства большого объема, она имеет первичное самостоятельное назначение. Размещение в ветронаправляющих пространствах специальных поверхностей для плавной переориентации ветропотока из горизонтального направления в низших и средних слоях его по высоте в наиболее оптимальное направление по условиям вхождения его в ветротурбину позволяет снизить аэродинамические потери энергии ветра и нагрузки на конструкцию. В указанном техническом решении технологически и конструктивно соединяются два энергетических потока - концентрированного естественного ветра (ветропоток) и нагретого воздуха, аэротермодинамически преобразованного в высокоскоростной воздухопоток в замкнутом гелиопреобразующем пространстве (термовоздушный поток). При этом энергия естественного ветра, после уплотнения ее в ветронаправляющем пространстве, не просто суммируется с энергией термовоздушного потока из замкнутого гелиопреобразующего пространства, но посредством инжекции значительно ускоряет последний в горизонтальном вращательном и вертикальном направлениях, что в свою очередь дополнительно усиливает тягу в воздуховращающей трубе в связи с взаимодействием нагретого воздуха с атмосферой окружающего пространства над трубой. Следовательно,эффективность использования энергии естественного ветра в данном случае значительно выше, чем это имеет место в классических ветроагрегатах, благодаря усилению (посредством него) взаимодействия двух мощных энергетических сред гелиоэнергетического комплекса гелиопреобразующего пространства и окружающей среды над воздухоотводящей трубой. Конструкция ветронаправляющего пространства может обеспечить многократное увеличение скорости ветропотока, по модулю, на входе в ветротурбину относительно его скорости на входе в ветронаправляющее пространство. Размер входного проема последнего зависит от проекта гелиоэнергетического комплекса и может превышать 100 тыс. кв. метров, что превышает ветровоспринимающую поверхность ветроколеса в классическом ветроэлектроагрегате мощностью на 1500 кВт в 30-40 раз. Кроме того, отличие предложенного технического решения от названного известного устройства состоит в том, что потолок каждого ветронаправляющего пространства выполнен из автономных управляемых участков, состыкованных между собой по периметру и закрепленных к несущим конструкциям посредством скользящих соединений, при этом концы каждого из автономных управляемых участков потолка ветронаправляющего пространства кинематически связаны с электроприводами, закрепленными, например, относительно промежуточных опор, причем эти электроприводы через устройства управления подключены к управляющему компьютерному центру. Приведенное выше техническое решение, согласно настоящему изобретению, позволяет эффективно решить задачу уборки снега, сохраняя работоспособность ветронаправляющего потолка в период интенсивного снегопада. Для этого компьютерный центр гелиоэнергетического комплекса посредством электроприводов с определенной периодичностью, в зависимости от интенсивности снегопада, поочередно сдвигает вдоль несущих конструкций те или другие управляемые участки потолков ветронаправляющего пространства, в различных его зонах одновременно, обрушая накопившийся снег вниз. Там, где снег падает на кровлю секций гелиопреобразующего пространства, он, благодаря указанной выше ее конструкции, легко соскальзывает на поверхность земли. Потолок ветронаправляющего пространства играет специфическую и очень важную роль. Во-первых, ориентирует движение ветропотока, участвуя в его концентрации, а некоторые его неплотности, в том числе кратковременно образуемые проемы при уборке 8 9179 1 2007.04.30 снега, не влияют в существенной мере на качество выполнения им функций. Во-вторых,он ориентирует также и энергетический поток тепловыделений, имеющих место в ветронаправляющем пространстве, в частности, от поверхности земли, нагреваемой солнцем, от водоемов, а также от других источников тепла, в этом числе от теплопотерь гелиопреобразующего пространства. Выполняет ветропотолок также и ряд других важных функций. Открытие-закрытие автономных участков потолков ветронаправляющего пространства может производиться, например, посредством тросовой передачи от электроприводов, с использованием принципа жалюзи или гофрирования светопроницаемого материала, их комбинированного использования или с использованием поворотных конструкций, закрепленных относительно промежуточных опор, образующих в совокупности составной ветропотолок. Кроме того, отличие состоит в том, что в грунтовых поверхностях ветронаправляющих пространств созданы вспомогательные открытые водоемы, подключенные своими водоподводящими и водоотводящими каналами к источнику воды с естественной температурой, равной или превышающей 4 С. Отличие в этой связи далее состоит и в том, что, по меньшей мере, одно воздухозаборное устройство, расположенное в каждой секции гелиопреобразующего пространства,соединено с окружающей атмосферой посредством подземного воздухоканала, в котором выходной проем размещен во внутренней полости воздухозаборного устройства, а входной проем образован открытой для прохождения воздуха полостью за пределами гелиопреобразующего пространства, при этом между входным и выходным проемами подземного воздухоканала размещен водно-воздушный теплообменник, выполненный,например, посредством водоприемного бассейна, ширина которого ориентировочно равна ширине подземного воздухоканала, и подводящей водомагистрали над ним, один конец которой заглушен, а второй соединен с источником пресной воды, температура которой превышает температуру воздуха окружающей среды, в частности со вспомогательным открытым водоемом, при этом в днище подводящей водомагистрали выполнены отверстия для выхода и свободного падения воды в водоприемный бассейн таким образом, чтобы струи и брызги падающей воды проходили через поперечное сечение подземного воздухопотока, причем водоприемный бассейн связан отводящей водомагистралью с указанным источником пресной воды. В связи с конструктивными вариациями взаимного размещения вспомогательного открытого водоема, подземного воздухоканала и водно-воздушного теплообменника, отличие состоит и в том, что подводящая водомагистраль выполнена в виде замкнутого короба, торцевые грани которого подключены к источнику незамерзающей пресной воды,причем его нижняя грань снабжена полем отверстий для выхода и падения струй воды в водоприемный бассейн. Отличие и в том, что подводящая водомагистраль выполнена в виде параллельных водопроводов, расположенных по ширине подземного воздухоканала, концы которых подключены к источнику пресной воды, причем отверстия для выхода воды выполнены в стенках водопроводов по их длине над водоприемным бассейном. Предложенные технические решения обеспечивают прохождение воздухопотока с минусовой температурой в воздухозаборное устройство через падающие струи и брызги воды, температура которой составляет около 4 С. При этом воздух нагревается приблизительно до 0 С, а падающая вода отдает с каждого килограмма около 50 ккал, приобретая также температуру 0 С и приближаясь к порогу фазового перехода (в льдообразное состояние). Подсчитано, что для передачи движущемуся воздухопотоку тепловой мощности величиной 50 тыс. кВт, необходимо проливать в него 20 м 3 воды в мин. Отсюда конструктивно определяются параметры водно-воздушного теплообменника, включая и его длину вдоль подземного воздухоканала. 9179 1 2007.04.30 Использование тепловой энергии незамерзающих объемов воды, поступающих в гелиоэнергетический комплекс от крупных источников ее, является весьма эффективным средством увеличения выработки электроэнергии в зимний период в северных регионах. При этом может использоваться проточная вода крупных северных рек, вода из морей или озер. Могут создаваться также для водно-воздушных теплообменников искусственные водоемы пресной воды, расположенные в ветронаправляющем пространстве гелиоэнергетического комплекса или частично около него. Водоемы пресной воды могут располагаться под водоемами проточной (незамерзающей) морской воды. Эти крупные тепловыделения утилизируются в ветронаправляющем пространстве,благодаря ветропотолку и продвижению ветропотока в ветротурбину, создавая повышенную тягу в воздухоотводящей трубе, а также в водно-воздушных теплообменниках. Открытые водоемы в ветронаправляющем пространстве гелиоэнергетического комплекса могут эффективно использоваться также для выращивания рыбы и других ценных продуктов. Эти водоемы, в случае заполнения их морской водой, могут использоваться в зимнее время для производства товарного льда и извлечения из остающейся рапы многих весьма ценных продуктов. Производство товарного льда зимой в северных гелиоэнергетических комплексах будет служить значительным дополнительным источником утилизируемых тепловыделений, а извлечение полезных продуктов из концентрированной морской рапы станет одним из вспомогательных процессов в гелиоэнергетических комплексах, которые наравне с производством энергии станут реальным технологическим средством для освоения богатств северных морей и Мирового океана, создавая посредством этого дополнительную финансовую прибыль. Ценность производства товарного льда путем естественного вымораживания морской воды в специально созданных автоматизированных технологических линиях при гелиоэнергетических комплексах в России будет интенсивно нарастать. Кроме того, отличие предложенного энергокомплекса от названного устройства состоит в том, что в ветронаправляющем пространстве создан, по меньшей мере, один тепличный пруд, снабженный светопроницаемым теплоизолирующим покрытием, причем его внутренняя воздушная полость соединена с замкнутым гелиопреобразующим пространством, а его водный объем подключен к энергетическим источникам дополнительного нагрева через автоматические регуляторы его температуры, связанные с управляющим компьютерным центром. Отличие состоит и в том, что водный объем тепличного пруда, расположенного в ветронаправляющем пространстве, соединен каналами с тепличными прудами и/или водоканалами, выполненными в замкнутом гелиопреобразующем пространстве в качестве технологических сооружений энергетического назначения. Отличие состоит и в том, что подземный воздухоканал последовательно проходит посредством теплового контакта вспомогательный открытый водоем и тепличный пруд, расположенные в ветронаправляющем пространстве, и в нем размещен второй водновоздушный теплообменник, подводящая и отводящая водомагистрали которого соединены с указанным тепличным прудом, причем второй водно-воздушный теплообменник расположен перед выходным проемом подземного воздухоканала. Отличие состоит и в том, что подземный воздухоканал расположен под днищами вспомогательного открытого водоема и тепличного пруда, расположенных в ветронаправляющем пространстве. Отличие состоит также и в том, что подземный воздухоканал выполнен с двумя выходами, соединенными соответственно со смежными секциями гелиопреобразующего пространства, причем каждый из выходов подземного воздухоканала соединен с внутренней полостью, по меньшей мере, одного воздухозаборного устройства, расположенного в каждой из смежных секций гелиопреобразующего пространства. 9179 1 2007.04.30 Отличие состоит и в том, что каждое воздухозаборное устройство содержит автономно управляемую систему подачи воздуха из окружающей среды, проходящего через водно-воздушные теплообменники. Данные технические решения разработаны с целью дополнительного нагрева и увеличения скорости движения и влажности атмосферного воздуха, поступающего в секции гелиопреобразующего пространства. Так как выполнение замкнутого гелиопреобразующего пространства в виде вытянутых в длину и высоту секций позволяет создавать тепличные пруды вне гелиопреобразующего пространства, с невысокой кровлей, приспособленной для соскальзывания падающего снега, предложенное техническое решение предусматривает размещение таких тепличных прудов, вытянутых в длину и расположенных ориентировочно параллельно секциям гелиопреобразующего пространства. При этом их внутренние воздушные полости и водные объемы соответственно соединены посредством регуляторов с таковыми в замкнутом гелиопреобразующем пространстве. Это весьма экономичное техническое решение, увеличивающее тепловую мощность замкнутого гелиопреобразующего пространства и не накладывающее ограничений на реализацию функций ветронаправленного пространства. Напротив, кровли таких тепличных прудов будут выполняться в виде вышеупомянутых ветронаправляющих (светопроницаемых) поверхностей для боковых и продольных ветров. В таком случае забор воздуха из окружающей атмосферы в подземный воздухоканал может осуществляться в центральной части гелиоэнергетического комплекса, на расстоянии от оси ветротурбины, превышающем величину ее радиуса. При этом подземный воздухоканал рядом с воздухозабором содержит первый водно-воздушный теплообменник,который пропускает общий воздушный поток, разделяющийся далее на два потока, к смежным секциям гелиопреобразующего пространства. Каждый из этих воздухопотоков проходит через свой водно-воздушный теплообменник второй ступени, расположенный под тепличным прудом, или рядом с ним в тепловом контакте с указанными прудами. В дальнейшем воздух, прошедший второй водно-воздушный теплообменник, движется вдоль тепличного пруда, расположенного в ветронаправляющем пространстве, к самой периферии секции гелиопреобразующего пространства, куда и поступает через воздухозаборное устройство, которое может быть снабжено автономным исполнительным механизмом, в частности компрессором. Лучшее использование данной конструкции гелиопреобразующего пространства будет в том случае, если в каждой его секции, у периферийных окончаний боковых граней, то есть с обеих сторон, будет расположено по одному воздухозаборному устройству, от каждого из которых выполнен в направлении центра свой автономный воздухопровод над соответствующими внутренними водными каналами. К последним водно-конвекционной и водно-поливной системами передается тепло, выделяющееся на всей территории гелиопоглощающей поверхности. Таким образом, воздушный поток совершает, частично под струйным воздействием воды, движение,например свой обратный путь, к центру гелиопреобразующего пространства, к ветротурбине. Продвижение воздушного потока к центру гелиопреобразующего пространства под падающими струями воды и мелких брызг содействует насыщению его водными парами и микрочастицами воды, часть из которых, в случае их размера в 1-2 микрона, преобразуется в пары, взрывается. Через определенные промежутки времени последние конденсируются, стягиваются в капельки водного тумана большего размера с выделением тепловой энергии. Таким образом, энергии падения воды и взаимодействия приповерхностных слоев воды и движущегося воздуха, в том числе на электронно-физическом уровне,обеспечивают дешевое дополнительное насыщение движущегося воздухопотока тепловой энергией, парами и капельками водного тумана. Падающие струи воды должны подаваться из очищенного пресноводного источника, так как в движущийся воздухопоток могут попадать ионы солей и другие примеси, которые затем будут попадать, в частности,в коагулированном виде во внешнюю окружающую среду. В случае размещения в ветро 11 9179 1 2007.04.30 направляющих пространствах технологических линий по производству льда из морской воды в зимний период, часть наработанного зимой льда может использоваться в летний период для пополнения запаса чистой пресной воды, для энергетических нужд комплекса. Кроме того, отличие предложенного технического решения от названного известного устройства состоит в том, что секции гелиопреобразующего пространства содержат вертикально расположенные участки гелиопоглощающего материала, которые закреплены посредством накопителей, установленных, например, в верхней части гелиопреобразующего пространства, при этом накопители гелиопоглощающего материала соединены с устройствами управления, которые через управляющий компьютерный центр связаны с датчиками положения солнца относительно горизонта и температуры у поверхности почвы гелиопреобразующего пространства. Отличие состоит также в том, что вертикально расположенные участки гелиопоглощающего материала выполнены в виде узких полос, расположенных в шахматном порядке, например, из гибкой металлической фольги темного цвета, которые закреплены относительно опор, удерживающих несущий каркас светопроницаемого теплоизолирующего покрытия, посредством накопителей, выполненных в виде наматывающих барабанов, при этом наматывающие барабаны сочленены с электроприводами, устройства управления которых подключены к управляющему компьютерному центру. Отличие состоит и в том, что вертикально расположенные участки гелиопоглощающего материала выполнены в виде авторегулируемых жалюзи, расположенных на различных по вертикали уровнях. Отличие также в том, что автоматически управляемые участки вертикально расположенного гелиопоглощающего материала дополнительно размещены в ветронаправляющих пространствах. Данные технические решения в общей технологический разработке гелиоэнергетического комплекса обеспечивают увеличение выработки электроэнергии за счет поглощения энергии отраженных солнечных лучей с больших окружающих поверхностей. Вертикально расположенные участки гелиопоглощающего материала ориентированы для поглощения и прямых, и отраженных солнечных лучей, идущих под небольшим углом к поверхности земли. Это характерно для северных регионов, а на юге и в средней полосе такое положение характерно для утренних и вечерних часов летом и, частично, в зимний период. В жаркие летние дни такие участки могут защищать от перегрева возделываемые участки почвы в гелиопреобразующих пространствах. Аналогично назначение вертикальных гелиопоглощающих поверхностей и в ветронаправляющем пространстве, однако с той особенностью, что расположение их должно дополнительно оптимизироваться относительно скоростного ветропотока. Гелиопоглощающие регулируемые вертикальные поверхности являются одним из самых дешевых и удобных средств, оказывающих значительное влияние на проектную мощность гелиоэнергетического комплекса. Их площадь для комплексов мощностей группы 20-100 тыс. кВт в северных регионах может обеспечиваться, при компоновке согласно данному изобретению, до 500 тыс. кв.м. В тихую безветренную погоду ветронаправляющее пространство можно заставить работать, согласно изобретению, дополнительным искусственным ветрообразованием. Такой технологический прием полезен как для северных, так и для экваториальных регионов. Отличие предложенного технического решения состоит в том, что каждое ветронаправляющее пространство содержит автономный, например подземный, воздухоканал,содержащий, по меньшей мере, один теплообменный участок с наклоном его пола вниз относительно поверхности земли по направлению движения воздуха и один последующий теплообменный участок с подъемом его пола вверх относительно поверхности земли по направлению движения воздуха, при этом на теплообменном участке с наклоном его пола 12 9179 1 2007.04.30 вниз размещены водоканалы, связанные посредством водоподающей и водоотводящей магистралей с источником воды с температурой, равной ориентировочно 4 С, а на теплообменном участке с подъемом его пола вверх размещены водоканалы, связанные посредством подающей и отводящей магистралей с источником нагретого теплоносителя,например с тепличным прудом, причем потолок теплообменного участка с подъемом его пола вверх содержит светопроницаемое теплоизолирующее покрытие. Данное техническое решение позволяет в летний период времени, когда температура воздуха превышает 4 С, производить охлаждение воздуха, вызывая его перемещение вниз вдоль наклонной поверхности пола воздухоканала, сообщая ему определенную скорость движения, зависящую от разницы температуры воздуха окружающей среды и охлаждающей воды с температурой 4 С, которая характерна, в частности, для глубоких водоемов. На втором теплообменном участке происходит последующий нагрев воздуха посредством нагретого теплоносителя и прямой солнечной радиации, поступающей через светопроницаемый теплоизолирующий потолок. Нагреваемый движущийся воздух вдоль наклонного пола второго участка с ускорением поднимается вверх, за счет чего создается дополнительный потенциал увеличения скорости движения воздуха в водоканале, чем создается настоящий искусственный ветропоток. Расчеты показывают, что скорость искусственного ветропотока может достигать 20 м/с и более. В качестве нагретого теплоносителя может использоваться также дым или горячий газ от экзотермических процессов,организованных в едином технологическом процессе гелиоэнергетического комплекса и подлежащих механической и химической очисткам. Вода как энергоноситель может контактировать с движущимся воздухом посредством трубопроводов или струйного пересечения воздухопотока. Преобразованный термо- и аэродинамически воздушный поток в гелиопреобразующем пространстве и сконцентрированный поток естественного и искусственного ветра в ветронаправляющих пространствах взаимодействуют друг с другом в воздухоотводящей трубе. Каждый из этих потоков может пройти энергопреобразовательный процесс в своей отдельной турбине первый - через названную термовоздушную ветротурбину, а второй через дополнительно установленную вторую ветротурбину. Эти две ветротурбины могут быть размещены последовательно или параллельно относительно воздухопотока в воздухоотводящей трубе. В частности, воздухопоток, выходящий из гелиопреобразующего пространства, может осуществить вначале энергопреобразовательный процесс в первой ветротурбине, а затем, суммируясь с концентрированным ветропотоком, пройти энергопреобразовательный процесс во второй ветротурбине. В этом случае вторая ветротурбина размещается над первой и имеет входную полость большего сечения. Может быть реализован и другой конструктивный вариант, когда вторая ветротурбина охватывает по диаметру с определенным радиальным зазором первую ветротурбину, и тогда обе они располагаются на одном уровне. В этом случае ветропоток и термовоздушный поток параллельно суммируются в воздухоотводящей трубе, расположенной над ними. Во втором варианте ветротурбины и электрогенератор выполняются исключительно в безвальном варианте, с автономными опорами вращения, причем относительно вращающихся поверхностей ветротурбин закрепляются постоянные магниты, а электрогенерирующие секции устанавливаются на фундаментной базе, например, в переделах радиального зазора между ветротурбинами. В связи с этим, отличие предложенного гелиоэнергетического комплекса заключается и в том, что вторая ветротурбина расположена по вертикальному уровню над первой ветротурбиной, преобразующей термовоздушный поток из гелиопреобразующего пространства, причем входная ее полость соединена с выходной полостью первой ветротурбины воздухопроводящим каналом. Отличие и в том, что вторая ветротурбина расположена концентрически на одном вертикальном уровне с первой, причем между ее внутренней поверхностью и наружной по 13 9179 1 2007.04.30 верхностью первой ветротурбины размещен кольцевой электрогенератор, неподвижные электрогенерирующие секции которого закреплены относительно фундаментной базы в свободном пространстве между указанными поверхностями. Оба указанных варианта, выбор которых при проектировании определяется технологическими условиями, существенно улучшают технико-экономические характеристики гелиоэнергетического комплекса. Пример реализации гелиоэнергетического комплекса согласно предлагаемому изобретению представлен на фиг. 1-6. На фиг. 1 - схематичное представление гелиоэнергетического комплекса в плане фиг. 2 - конструктивно-технологические фрагменты формирования воздушного и ветрового потоков фиг. 3 - формирование ветронаправляющей поверхности перед ветротурбиной фиг. 4 - схема подземного воздухоканала. На фиг. 5 приведена схема водно-воздушного теплообменника фиг. 6 - схема искусственного побуждения ветра в ветронаправляющем пространстве. На фиг. 1 условно показаны четыре секции 1 гелиопреобразующего пространства. Более эффективным для формирования ветронаправляющих пространств 2 является пятисемисекционное выполнение гелиопреобразующего пространства. На периферии секции 1 гелиопреобразующего пространства ограничиваются светопроницаемыми теплоизолирующими стенками 3, которые выполняются наклонными, что на приведенных фигурах не показано. Кровля 4 секции 1 гелиопреобразующего пространства выполнена с большим уклоном (фиг. 2) относительно вертикальных боковых стенок 5. И кровля 4, и боковые стенки 5 также выполнены из светопроницаемого теплоизолирующего материала, например из специальных пленок. Для обеспечения мощности производства товарной электроэнергии величиной 100 тыс. кВт длина секций 1 гелиопреобразующего пространства в северных регионах должна составлять приблизительно 1000 м, ширина и высота их -100120 метров. Верхняя часть кровли каждой секции гелиопреобразующего пространства формируется коньком 6 повышенной прочности, который выполняется из композитного материала и закрепляется посредством опор (опоры крепления коньков кровель не показаны). В центре коньки 6 кровель секций 1 гелиопреобразующего пространства примыкают к горловине 7 светопроницаемого теплоизолирующего покрытия, которая представляет собой финишное формирование подключения секций 1 гелиопреобразующего пространства и ветронаправляющих пространств 2 к ветротурбине 8 посредством входной полости 9 (фиг. 1, 3). Горловина 7 светопроницаемого покрытия примыкает к верхнему срезу входной полости 9 ветротурбины 8 торцовыми окончаниями коньков 6 и вспомогательными потолками 10 ветронаправляющих пространств 2 (фиг. 2, 3), закрепленными посредством несущих канатов 11 и промежуточных опор 12. Несущие канаты 11 натянуты между коньками 6 смежных секций 1 гелиопреобразующего пространства и дополнительно удерживаются промежуточными опорами 12. К несущим канатам 11 закреплены посредством свободных скользящих соединений участки 13 светопроницаемого теплоизолирующего материала, которые в своей совокупности образуют вспомогательные потолки 10 ветронаправляющих пространств 2. Участки 13 светопроницаемых теплоизолирующих потолков 10, состыкованные между собой в рабочем (закрытом) положении по всем боковым граням, кинематически связаны с приводами 14, посредством которых они в целом или посекционно временно образуют проемы в потолках 10 для стряхивания вниз накапливающегося снега в период снегопада. Компьютерный центр комплекса управляет этим процессом, кратковременно открывая в различных зонах потолков 10 те или иные участки 13. Светопроницаемое покрытие может содержать участки, выполненные на основе различных материалов, например светопроницаемых пластиковых тканей на основной площади ветропотолков и стеклопленочного материала над кровлей гелиопреобразующего 14 9179 1 2007.04.30 пространства. Снегоудаление может осуществляться и автоматическими портальными устройствами. Нижняя граница входной полости 9 ветротурбины 8 и ее наружная поверхность имеют сложную пространственную форму, образуемую верхними участками кровель 4 секций 1 гелиопреобразующего пространства и ветронаправляющими поверхностями 15 (фиг. 3), которые совместно с кровлями 4 образуют сложную аэродинамическую поверхность. Эта поверхность заводит нагретый воздухопоток из гелиопреобразующего пространства и ветропоток из ветронаправляющего пространства в определенные участки входной полости 9 ветротурбины 8. В данном случае условно показан вариант, при котором оба потока воздействуют на одну общую секционированную ветротурбину. Ветронаправляющее пространство 2 содержит несколько ветронаправляющих поверхностей. Чтобы направить приземной боковой ветер вверх и к центру, к ветротурбине 8,вертикальные стенки 5 секций 1 гелиопреобразующего пространства накрыты со стороны ветронаправляющих пространств наклонными поверхностями 16, которые имеют приблизительно такой же наклон, как и поверхности кровель 4, и выполнены из светопроницаемого теплоизолирующего материала. Чтобы ориентированному вверх боковому ветропотоку (поверхностями 16 и 4) придать плавный поворот к центру, на кровлях 4 установлены формы с криволинейными отражающими поверхностями 17, плавно разворачивающими боковой ветер в сторону центра (фиг. 2). Формы с криволинейными поверхностями 17 показаны как имеющие поперечное сечение в виде треугольника (условно), ибо они должны быть весьма прочными они закреплены относительно колонн,удерживающих канатный каркас секций гелиопреобразующего пространства. Коньки 6 имеют генеральный подъем от периферии к центру и, имея специально выступающие над вершинами поверхностей кровель 4 полки, также участвуют в процессе переориентации бокового ветра в сторону центра. Ветронаправляющая поверхность 15 выполнена посредством светопроницаемого теплоизолирующего материала, имеет сложную форму и несет наибольшую нагрузку от концентрированного ветрового потока. Эта поверхность дополнительно укрепляется с внутренней стороны сеткой из капроновых или стеклянных нитей и имеет весьма прочный несущий каркас. Вспомогательные ветронаправляющие поверхности 15, 16, расположенные в ветронаправляющем пространстве, используются также и для создания тепличных прудов 18, 19 за пределами гелиопреобразующего пространства,которые совместно могут между каждой парой смежных секций 1 составлять единый П-образный тепличный пруд. Эти тепличные пруды в целом в гелиоэнергетическом комплексе связаны между собой водоканалами через посредство тепличных прудов и каналов 20 в секциях 1, которые берут начало от воздухозаборных устройств 21 (в каждой секции 1 гелиопреобразующего пространства их показано по два, расположенных соответственно в углах стыка боковых 5 и периферийных 3 стенок). На фиг. 2 изображения воздухозаборных устройств 21 накладываются на проекцию воздухопроводов такой же высоты. В данном случае необходимо подчеркнуть лишь ту особенность, что высоты полостей воздухозаборных устройств и воздухопроводов вдоль секций 1 гелиопреобразующего пространства равны высоте вертикальных стенок 5 (именно потому последние выполняются достаточно высокими, около 20 м высотой, и в этом смысле пространство между стенками 5 и ветронаправляющими поверхностями 16 является общим для гелиопреобразующего и ветронаправляющих пространств). На фиг. 2 при представлении изображения полостей воздухозаборных устройств 21 в него попадает и изображение падающих струй воды 22 из трубопроводов 23, которые вместе представляют собой финишный фрагмент водно-теплообменной системы между нагреваемой гелиопоглощающей поверхностью и водоканалами - прудами 20 (фиг. 1). Ветронаправляющие пространства 2, которые, согласно фиг. 1 в данном варианте гелиоэнергетического комплекса, образованы в количестве 4 штук, содержат также, кроме тепличных прудов 19, вспомогательные открытые водоемы 24. Учитывая особенности та 15 9179 1 2007.04.30 кой компоновки, открытые воздухозаборные проемы 25 подземных воздухоканалов 26 расположены не в периферийной части гелиоэнергетического комплекса, а в центральной его части, так чтобы удобнее было скомпоновать предварительный подогрев воздуха в водно-воздушных теплообменниках 27, 28 по пути его продвижения рядом с водными объемами вспомогательных и тепличных прудов к выходным проемам 29, соединенным с внутренними полостями воздухозаборных устройств 21 (фиг. 1, 4 на фиг. 1 подземный воздухоканал 26 показан пунктиром). На фиг. 4 показана компоновка подземного воздухоканала 26 с размещенными в нем водно-воздушными теплообменниками под номером 27, в который поступает вода с 4 от вспомогательного открытого водоема 24, и под номером 28, в которые вода поступает от соответствующих тепличных прудов 19, расположенных в ветронаправляющем пространстве 2. В представленной схеме водно-воздушного теплообменника 27 (фиг. 5) показано, что вспомогательный открытый водоем 24 связан тепловым контактом через подводящую водомагистраль 30 с движущимся воздухопотоком в подземном воздухоканале 26 посредством струй и брызг воды 31, свободно падающих в водоприемный бассейн 32. Бассейн 32 ограничен корпусом 33 воздухоканала 26 и примыкает непосредственно к стене, за которой расположена часть объема воды вспомогательного открытого водоема. По отводящей водомагистрали 34 вода из водоприемного бассейна 32 возвращается в расчетную область водоема 24. Аналогична схема и водно-воздушных теплообменников 28, которые представляют собой второй каскад последовательного нагревания воздуха, поступающего с минусовой температурой из внешней среды. Далее осуществляется подогрев воздуха в секциях 1 замкнутого гелиопреобразующего пространства, в том числе посредством тепличных прудов 20, отнимающих тепловую энергию от гелиопоглощающей поверхности, и, пройдя еще несколько этапов термо- и аэродинамических преобразований, он поступает в ветротурбину 8, а через нее в воздухоотводящую трубу 35. Для дополнительного сосредоточения тепловой энергии в секциях 1 гелиопреобразующего пространства используются специальные, вертикально расположенные, гелиопоглощающие поверхности 36, которые в ветронаправляющем пространстве также применены для предварительного подогрева ветропотока, который смешивается с нагретым воздухопотоком в воздухоотводящей трубе 35. На фиг. 6 показана схема дополнительного побуждения ветропотока в ветронаправляющем пространстве. В данном случае автономный подземный воздухоканал имеет горизонтальные участки 37 пола (днища), наклонный участок пола 38 в первом теплообменнике и повышающийся участок пола 39 во втором теплообменнике (по направлению движения воздуха). Первый теплообменник состоит из водоподающей магистрали 40, водоотводящей магистрали 41 и системы водопроводов 42, присоединенных к ним. Последняя может содержать и вертикальные секции водопроводов 42, а также распложенные под любыми углами, заданными проектными решениями. Водомагистрали 40,41 связаны с открытым водоемом 24 или любым другим мощным источником воды с температурой около 4 С, что на фиг. 6 не показано. Второй теплообменник состоит из подводящей магистрали 43, отводящей магистрали 44, которые связаны с источником нагретого теплоносителя. Последним может быть тепличный пруд 19 или высокотемпературное экзотермическое оборудование (в виде потоков горячего воздуха или газа), или высокотемпературные водотеплоаккумуляторы, в том числе их композиция, что на фиг. 6 не показано. Магистрали 43 и 44 соединены между собой трубопроводами 45 круглой или прямоугольной, или любой другой формы. Трубопроводы 45 так же, как и водопроводы 42, могут быть расположены не только вдоль наклонного участка пола воздухоканала, но могут быть расположены под любыми углами, в том числе посекционно. Магистрали 40, 41, 43,16 9179 1 2007.04.30 44 могут выполняться посредством труб или специально выполненных каналов для перемещения в них теплоносителей. Потолки воздухоканала состоят из участков 46, выполненных, например, из бетона, и светопроницаемых теплоизолирующих участков 47, через которые солнечные лучи 48 дополнительно нагревают второй теплообменник. Из проема 49 воздухоканала воздухопоток, превратившийся в сильный нагретый ветропоток, поступает в ветронаправляющее пространство, а далее в ветротурбину 8 и воздухоотводящую трубу 35, которые закреплены относительно фундамента посредством колонн 50. Работает гелиоэнергетический комплекс согласно предлагаемому изобретению следующим образом. Солнечные лучи проникают сквозь светопроницаемый теплоизолирующий материал, из которого выполнены кровли 4, боковые стенки 5 и периферийные торцевые стенки 3 секций 1 гелиопреобразующего пространства, вовнутрь последнего, где происходит преобразование солнечной лучевой энергии в тепловую. Это преобразование производится на гелиопоглошающих поверхностях а) грунтовой с культивируемой растительностью на ней б) водной - в тепличных каналах и прудах 20 в автономных гелиотеплоаккумуляторах с высокой температурой заключенных в них гелиотермопреобразующих сред, которые размещаются, преимущественно, за пределами секций 1 гелиопреобразующего пространства в) на поверхностях установленного в гелиопреобразующем пространстве оборудования, которое по своим технологическим особенностям само является теплогенератором с мощным выделением тепловой энергии (на фигурах не показано) г) на вертикальных поверхностях 36, выполненных в виде занавесей или жалюзи, которые могут подвешиваться на различных уровнях по высоте к кровле 4 и стенкам 5, 3 или выдвигаться снизу посекционно посредством накопителей, размещенных внизу и вверху. Кроме того, солнечные лучи преобразуются в тепловую энергию на компонентах, входящих в ветронаправляющее пространство. К таким гелиовоспринимающим компонентам в последнем относятся а) тепличные пруды 18, 19, для которых светопроницаемой теплоизолирующей кровлей явились ветронаправляющие поверхности соответственно 15 и 16 и которые все взаимосвязаны воздушными полостями и по водной среде с гелиопреобразующим пространством и между собой б) вспомогательные открытые водоемы 24 в) гелиопоглощающие вертикальные поверхности 36. Вспомогательные открытые водоемы могут накапливать весьма большие количества тепловой энергии в летний период и отдавать ее в полезное использование - в выработку электроэнергии (благодаря теплоизолирующим потолкам 10) - весь осенне-зимний период, в том числе и при замерзании их поверхностей, ибо при фазовом переходе воды в лед выделяется около 80 ккал тепла с каждого килограмма воды при температуре 0 С. При замерзании 1000 куб. метров воды выделяется около 80 тыс. кВт/ч тепловой энергии,именно в этом смысле производство льда за счет вымораживания морской воды является мощным экзотермическим процессом, содействующим выработке электроэнергии. Аналогичный энергетический эффект может быть получен и при подаче проточной воды через водоемы относительно небольших размеров со скоростью 1000 м 3 в час. Такой процесс тоже стимулирует образование искусственного ветра. Вертикальные гелиопоглощающие поверхности в северных регионах являются основным гелиопреобразователем в гелиопреобразующем пространстве. В период восхода и захода солнца гелиопоглощающие занавеси опущены максимально вниз они поднимаются по мере подъема солнца над горизонтом, в частности, путем наматывания на барабаны с горизонтальной осью. Кроме того, указанные барабаны могут проворачиваться вокруг вертикальной оси, отслеживая положение солнца относительно направления восток-запад. В случае выполнения верти 17 9179 1 2007.04.30 кальных гелиопоглощающих поверхностей в виде жалюзи, принцип поворота их относительно направления восток-запад сохраняется, если они не распределены по группам, каждой из которых задано соответствующее положение относительно направления востокзапад. Если гелиопреобразующее пространство выполнено согласно фиг. 1 и имеет длину каждой секции 1 (гелиопреобразующего пространства) 1000 м, а высоту 100 м, то в нем может быть размещено около 300 тыс. квадратных метров вертикальных гелиопоглощающих поверхностей. Еще большая поверхность их, по участкам, может быть реализована в ветронаправляющих пространствах, при расположении участков таких поверхностей в шахматном порядке по всему объему ветронаправляющих пространств. Такие гелиопоглощающие поверхности могут быть выполнены из весьма дешевого материала, в виде узких полос-лент для упрощения организации движения ветропотока, и они будут являться дешевыми и эффективными преобразователями энергии прямых и отраженных солнечных лучей в северных условиях. На таких вертикальных гелиопоглощающих поверхностях в данном случае может выделяться до 50 тыс. кВт тепловой энергии мощности в осредненном по году значении. Ветер, поступающий в периферийный проем ветронаправляющего пространства(фиг. 1) концентрируется к центру (увеличивает свою удельную мощность) вдоль поверхностей боковых стенок 5 и кровель 4 секций 1 гелиопреобразующего пространства. При этом поверхности 15 и 16 ориентируют нижние слои ветропотока к подъему на уровень входной полости 9 ветротурбины 8, а в случае бокового ветра спиралеобразные поверхности 17, вместе с подъемом нижних слоев ветропотока, ориентируют их в направлении к ветротурбине (фиг. 2, 3). Скорость ветропотока до входа в ветротурбину увеличивается в 5-7 раз сравнительно с состоянием у периферийного входного проема ветронаправляющего пространства (сечением приблизительно 80 тыс. кв. метров) При прохождении концентрированного ветропотока через ветротурбину 8, последний, отдавая часть своей энергии непосредственно ветротурбине 8, посредством инжекционного воздействия на поток нагретого воздуха в секциях гелиопреобразующего пространства производит вторичное,опосредованное воздействие на ветротурбину, что соответственно еще увеличивает выработку электроэнергии. В связи с этим при скорости естественного ветра 8 м/сек энергетическая компонента концентрированного ветропотока будет превышать по мощности 50 тыс. кВт. Вместе с тем под воздействием воздухозаборных устройств 21 (фиг. 1, 2) атмосферный воздух через внешний проем 25 подземного воздухоканала 26 (фиг. 4) в случае его отрицательной температуры предварительно нагревается до 0 С, проходя через водновоздушный теплообменник 27. Здесь воздух проходит под воздействием падающих струй воды 31 (фиг. 3), которая поступает по водомагистралям 30 из незамерзающих объемов воды вспомогательного открытого водоема 24. К моменту достижения поверхности воды в водоприемном бассейне 32 падающие струи воды приобретают температуру 0 С и находятся недалеко от порога фазового перехода в состояние льда. Эта вода из водоприемного бассейна 32 сразу же отводится в области водоема 24, где температура воды составляет 4 С, и за этот счет конвективного процесса температура отработанной воды восстанавливается до 4 С. Чтобы энергетического запаса вспомогательного открытого водоема было достаточно на 6 месяцев непрерывной работы (в холодный период года) с передачей тепловой энергии в движущийся воздухопоток в количестве 50 тыс. кВт, необходимый объем изолированного водоема 24 должен составлять 5 млн. куб. метров воды. При этом значительный резерв составляет тепловая энергия земли, тепло которой у днища водоема 24 передается его воде. Если же вспомогательный открытый водоем 24 связан с естественным источником воды с температурой 4 С водомагистралями, то размер водоема может быть относительно небольшой. При этом от естественного источника незамер 18 9179 1 2007.04.30 зающей воды (море или крупная река) ежеминутно должен поступать объем воды около 30 м 3 при температуре 4 С. Далее, нагретый до 0 С воздухопоток проходит через второй каскад подогрева - через водно-воздушный теплообменник 28, отличие которого от предыдущего случая состоит только в том, что вода в него поступает из тепличного пруда 19. Тепличные пруды 19 содержат участки подогрева воды как аккумуляторы тепловой энергии, получаемой посредством электрической энергии в периоды повышения скорости естественного ветра до 10 м/с и выше. В зависимости от проектного решения в части преобразования избыточной электроэнергии в тепловую в тепличных прудах 19, последние могут иметь специальные нагревательные бассейны с периодическим обменом воды. Дополнительно подогретый воздухопоток до 10-20 С в водотеплообменниках 28 поступает по подземному воздухоканалу к выходным проемам 29, которые расположены в периферийных зонах секций 1 гелиопреобразующего пространства и подключены к внутренней полости воздухозаборных устройств 21. Каждое из таких устройств может иметь свой исполнительный орган, который подает атмосферный воздух через внешний проем 25 подземного воздухоканала 26 (фиг. 1, 4). Этот исполнительный орган может представлять собой воздушный компрессор, однако более эффективной является схема порционной подачи воздуха с частотой до 1 Гц. Для таких целей могут применяться колебательные системы с периодическим открыванием и закрыванием выходных проемов 29 подземного воздухоканала 26. Далее из воздухозаборного устройства 21 нагретый до 10-20 С воздухопоток большей частью направляется по воздухопроводному каналу, расположенному над вторым тепличным прудом 20, а частично направляется в открытую полость секций 1 гелиопреобразующего пространства, где дополнительно нагревается в процессе продвижения к входной полости 9 ветротурбины 8. Большая часть воздухопотока, проходя по воздухопроводу над тепличным прудом 20, дополнительно подогревается и насыщается влагой в струях и брызгах падающей воды, которая предварительно проходит по трубопроводам под гелиопоглощающей поверхностью и дополнительно нагревается (этот фрагмент на приведенных фигурах не показан). Кроме того, вода, находящаяся в тепличных прудах и каналах гелиопреобразующего и ветронаправляющего пространств, может поступать в горячем виде от отдельно стоящих высокотемпературных гелиотермопреобразователей и теплоаккумуляторов, в которых применяется концентрация прямых отраженных солнечных лучей. Далее, после выхода из указанных воздухопроводов воздухопоток проходит окончательные ступени термоаэродинамической подготовки в гелиопреоборазующем пространстве, которые на приведенных фигурах не показаны, и поступает с заданными параметрами скорости, температуры и давления в ветротурбину 8 и далее в воздухоотводящую трубу 35, которые базируются относительно поверхности земли на колоннах 50. Благодаря температуре и скорости нагретого воздуха и скорости концентрированного ветропотока, во взаимодействии их с энергетической средой над воздухоотводящей трубой,тяга в воздухоотводяшей трубе 35 увеличивается, создавая дополнительный энергетический потенциал для выработки электроэнергии. При высоте воздухоотводящей трубы 35 в 500 метров, достигаемой за счет применения специальной управляемой надстройки, которая в приведенных иллюстрациях не показана, этот дополнительный энергетический потенциал в северных регионах, при скорости естественного ветра более 5 м/сек, может превышать 200 тыс. кВт. Кроме того, в гелиоэнергетическом комплексе предусматривается дополнительное образование искусственного ветра, который поступает в ветронаправляющие пространства,преимущественно, с четырех сторон. Параллельно естественному ветропотоку, если он имеет место в определенный период времени, поступающему в ветронаправляющее пространство, воздух поступает через специальный канал искусственного ветрообразования. 19 9179 1 2007.04.30 В летний период, когда температура воздуха окружающей среды существенно превышает величину 4 С, а в экваториальных зонах она может достигать 60 С, воздух в первом теплообменнике охлаждается посредством водопроводов 42 и опускается вдоль поверхности наклонного участка пола 38, приобретая определенную скорость, величина,которой зависит от соотношения температур 1, 2, 3 (фиг. 6). Охлаждающая вода в системе водопроводов 42 циркулирует посредством водоподводящих и водоотводящих магистралей 40, 41, которые связаны с мощным естественным источником воды с температурой около 4 С, например со слоями определенной глубины морской или океанической воды или с нижними слоями вспомогательного открытого водоема, соединенного водоканалами с морем, океаном. Охлаждение и ускорение движения воздухопотока вниз по наклонной плоскости может осуществляться и через душирование. Далее воздух поступает в зону действия второго теплообменника (фиг. 6), где он подвергается интенсивному нагреву под воздействием прямой солнечной радиации через поверхности пола и трубопроводов, а также под воздействием температуры теплоносителя,который проходит по трубопроводам 45 с помощью подводящей и отводящей магистралей 43, 44, которые соединены с источником нагретого теплоносителя. В качестве последнего могут использоваться высокотемпературные гелиотеплоаккумуляторы, содержащие резервный запас тепловой энергии на продолжительный срок работы гелиоэнергетической установки, высокотемпературное экзотермическое оборудование или тепличные пруды,находящиеся под светопроницаемым теплоизолирующим покрытием. Проектные решения могут также заменять водопроводы и трубопроводы 42, 45 простым перемещением теплоносителей по наклонным участкам пола 38, 39, падением струй водных теплоносителей. Интенсивно нагреваемый воздух поднимается вдоль наклонного участка 39 воздухоканала, что определяет вторую составляющую потенциала наращивания скорости его движения. Можно образно сказать, что создается искусственным образом мощный сквозняк через такой воздухоканал, и образовавшийся вследствие этого ветропоток со значительной скоростью вырывается через проем 49 в ветронаправляющее пространство строго в направлении входной полости ветротурбины. Участки 38, 39 могут иметь небольшую длину и, при проектной необходимости, могут следовать поочередно друг за другом, повторяясь, 2-3 раза. Тогда при существенной разнице температур 1, 2, 3 скорость искусственного ветра, вырывающегося из проема 49, может достигать 30 м/сек и более, что приведет к его скорости на входе в ветротурбину до 60-80 м/с и более. Таким образом, за счет легкодоступных неисчерпаемых запасов воды с температурой 4 С весьма эффективно могут развиваться очень крупные электроэнергетические мощности в варианте искусственного ветрообразования. Крупные значения последних могут достигаться и в экваториальных прибрежных регионах, в которых мощный ветропоток, обогащенный парами воды, через тяговую трубу поступает в атмосферу, стимулируя, кроме того, дождеобразование и смягчение климата. В этих же регионах источником высокотемпературного теплоносителя могут быть мелководные тепличные пруды с нагревом воды в дневное время до 60-80 С. В зимнее время, когда воздух в окружающей среде имеет минусовую температуру, что характерно для северных регионов, в первом теплообменнике производится предварительный подогрев воздуха, за счет воды с 4 С, а далее скорость ветропотока наращивается вторым теплообменником. Таким образом, в северных регионах России, на побережьях северных морей и озер, в Республике Беларусь предложенное техническое решение позволяет создавать мощные гелиоэнергетические комплексы как на 20-100 тыс. кВт, так и более мощные. Технический результат в гелиоэнергетическом комплексе, созданном согласно изложенному предлагаемому изобретению, достигается при реализации пункта 1 формулы изобретения, однако более высокие технико-экономические показатели достигаются при одновременной реализации ряда пунктов формулы изобретения. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 21

МПК / Метки

Метки: комплекс, гелиоэнергетический

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/21-9179-gelioenergeticheskijj-kompleks.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Гелиоэнергетический комплекс</a>

Предыдущий патент: Способ получения углеродного материала

Следующий патент: Четырехпроводная цифровая система передачи

Случайный патент: Применение производных аминоадамантана в качестве иммунорегуляторов