Способ определения степени тяжести кровопотери при гастродуоденальных кровотечениях

Номер патента: 5982

Опубликовано: 30.03.2004

Авторы: Кондратенко Геннадий Георгиевич, Лихорад Геннадий Мечиславович, Шахрай Сергей Владимирович, Леонович Сергей Иванович, Харитончик Александр Васильевич, Гаин Юрий Михайлович

Текст

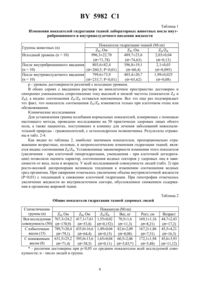

5/05 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ КРОВОПОТЕРИ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ(71) Заявитель Государственное ведущее высшее учебное учреждение Белорусский государственный медицинский университет(72) Авторы Кондратенко Геннадий Георгиевич Леонович Сергей Иванович Харитончик Александр Васильевич Гаин Юрий Михайлович Лихорад Геннадий Мечиславович Шахрай Сергей Владимирович(73) Патентообладатель Государственное ведущее высшее учебное учреждение Белорусский государственный медицинский университет(57) Способ определения степени тяжести кровопотери при гастродуоденальных кровотечениях путем электрической импендансометрии тканей, отличающийся тем, что определяют отношение модуля импеданса тканей при пропускании тока низкой частотык модулю импеданса тканей при пропускании тока высокой частотыи рассчитывают показатель П состояния внутриклеточной гидратации тканей по формулеист Пст 100, ст где ст - отношение / у здоровых людей, равное 1,55 ист - отношение / у больного В - поправка на весо-ростовую диспропорцию В 0 в отсутствие диспропорции В 0,10 при пониженном весе В-0,06 при чрезмерном весе К - коэффициент, учитывающий поправку на пол больного К 0 для мужчин,К 0,03 для женщин,и при значениях показателя П в пределах выше 0 до 30 степень тяжести кровопотери определяют как умеренную - до 30 объема циркулирующей крови в пределах ниже 0 до-5 как обильную - 30-40 объема циркулирующей крови в пределах ниже -5 до -30 как тяжелую - свыше 40 объема циркулирующей крови. 5982 1 Изобретение относится к медицине, а именно к абдоминальной хирургии и касается диагностики гастродуоденальных кровотечений (ГДК) язвенной этиологии, определения тяжести кровопотери. Нормальное распределение жидкостей в организме является одним из главных условий устойчивого обеспечения жизнедеятельности. В свою очередь постоянство внутренней среды организма - гомеостаз - поддерживается на должном уровне благодаря энергии обмена веществ, процессы которого происходят в водных средах. Вода является основным компонентом плазмы крови, цитоплазмы и межклеточной жидкости, в которых происходят биохимические процессы и осуществляется метаболизм в норме и при патологии. Уникальная роль воды проявляется не только в том, что вода служит специфической средой для биохимических реакций, но и в том, что она непосредственно воздействует на формирование и стабилизацию структуры биополимеров, мембран и различных более сложных надмолекулярных образований. В физиологических условиях баланс воды постоянен, хотя общий объем воды в организме человека зависит от пола, возраста и телосложения, в норме он колеблется в пределах 50-60 от массы тела. В возрасте 50-60 лет общий объем воды в среднем составляет у мужчин 60 , у женщин 50 старше 60 лет - соответственно 55 и 45 . У тучных людей объем воды меньше, чем у лиц с пониженным питанием. Общее количество воды организма в медицинской практике разделяют на два сектора внутриклеточный (интрацеллюлярный) и внеклеточный (экстрацеллюлярный) объемы. Внутриклеточный водный сектор является основным компонентом цитоплазмы клеток и представляет собой жидкую среду клетки, где происходят все обменные процессы. Внутриклеточный водный объем составляет примерно 30-40 массы тела, т.е. около 28 л у мужчин весом 70 кг. Ткани организма, содержащие больше воды (75-85 ) - серое мозговое вещество, легкие, почки, спинной мозг, поперечно-полосатая мышечная ткань - более подвержены функциональным нарушениям и сильнее реагируют на гипер- или дегидратацию. Внеклеточная жидкость является транспортной средой для различных субстанций,обеспечивающих нормальную жизнь клеток. Внеклеточный объем воды распределяется в интерстициальной (15-18 массы тела), внутрисосудистой (плазма крови - 3,5-5 ) и трансцеллюлярной (ликвор, внутрисуставная жидкость, содержимое желудочно-кишечного тракта и др.) жидкости. С функциональной точки зрения внеклеточный сектор жидкости состоит из быстро перемещаемого (интерстициальная жидкость и плазма крови) и медленно перемещаемого (жидкость сухожилий, хрящей и т.п.) объемов. Последний практически не участвует в быстром обмене с плазмой крови и поэтому почти не подвергается изменениям при острой кровопотере. Кровопотеря изначально является прямым нарушением физиологического соотношения жидкостных секторов организма и представляет собой ничто иное, как частный случай обезвоживания за счет потери внутрисосудистого объема жидкости. Наблюдаемая в первое время после кровопотери гипогидратация - это один из вариантов уменьшения объема экстрацеллюлярной жидкости 1. Если компенсация небольшой кровопотери обеспечивается быстрым уменьшением емкости сосудистого русла (вазомоторный эффект), то при более значительной кровопотере наблюдается восстановление внутрисосудистого жидкостного объема, которое возможно только за счет увеличения жидкой части крови. Это происходит благодаря перемещению межтканевой жидкости в просвет сосудов(гидремическая реакция). Таким образом, после кровопотери в остром периоде перемещения водных секторов имеют определенное направление, которое ориентировано в сторону сосудистого русла. Возникший в результате кровопотери дефицит экстрацеллюлярной жидкости не может не отразиться на интрацеллюлярном объеме, так как их соотношение поддерживается со строгой корреляцией. Это означает, что перемещения водных секторов после кровопотери могут касаться интрацеллюлярной жидкости и приводить к уменьшению ее объема. 2 5982 1 При тяжелой кровопотере с неблагоприятным течением компенсаторных процессов возрастает гидрофильность сред интерстициального пространства, способствуя превращению его в резервуар, куда начинает перемещаться жидкость из сосудов. Выход жидкости из сосудов в интерстиций служит причиной прогрессирующего отека тканей и нарушения транскапиллярного обмена. Поэтому при более тяжелой кровопотере вследствие длительной гипоксии нарушается деятельность редокс-системы и страдает энергетическое обеспечение всех клеточных функций, в том числе снижается энергия натриевого насоса, ответственного за выведениеиз клетки против градиента концентрации. Происходит трансминерализация клетки - замещение К на . Увеличение концентрациив клетке и связанное с этим повышение осмотического давления приводит к перемещению воды внутрь клетки, ее набуханию и отеку. Трансминерализация и внутриклеточный отек снижают активность энзиматического аппарата и обусловливают еще большее падение уровня энергетического обмена в клетках. Так замыкается порочный круг, вызванный гипоксией, последствия которой могут заканчиваться необратимыми изменениями. Таким образом, физиологические соотношения водных секторов при кровопотере претерпевают определенные изменения, последовательность и глубина которых зависит от тяжести кровопотери. На этом факте основано определение степеней тяжести кровопотери. До настоящего времени клинические возможности определения и динамической оценки соотношения водных пространств остаются весьма ограниченными вследствие несовершенства наиболее распространенных методов изучения жидкостных сред организма. Так, существующие методы хоть и отражают состояние гидратации (или дегидратации) тканей, однако они носят субъективный характер и не позволяют дать количественную оценку процессов. Основным методическим приемом определения отечности в клинике до сих пор служит выявление пастозности, т.е. изменение эластичности набухшей ткани,реже проба с рассасыванием внутрикожной папулы и др. Объективные методы трудоемки,инвазивны, для них необходимо сложное громоздкое оборудование. Большинство современных методов определения объемов водных пространств у человека базируется на принципе разведения в кровяное русло водится известное количество красящего вещества (или изотопа), равномерно распределяющегося в исследуемой жидкости, объем которой рассчитывается по концентрации индикатора после распределения его в исследуемом объеме (эквилибрации). Эта методика дает одномоментную информацию о состоянии водных секторов организма, однако она непригодна для частого повторного применения,что исключает наблюдение за динамикой наступающих сдвигов. Между тем в практической хирургии необходимы методы, отличающиеся не только достаточной точностью,простотой, доступностью и безвредностью, но и пригодностью для частого повторного применения в целях динамического получения информации о состоянии водных пространств больного. Известны методы электрофизиологического изучения различных состояний. По мере развития современных средств измерения и углубления знаний о патологических процессах ценность электрофизиологических методов увеличивается. Сегодня эти методики считаются наиболее перспективными для широкого клинического использования, так как имеют ряд преимуществ. Электрофизиологические методики основаны на взаимодействии биологических объектов с внешним электрическим током, при этом изучаемые параметры зависят от особенностей состояния тканей и внутренней среды организма. Среди многочисленных параметров наибольшее значение имеет электрический импеданс тканей, что обусловлено его высокой информативностью и чувствительностью. Достоинства импедансометрии заключаются в быстроте, объективности получения информации, безвредности и возможности многократных повторных исследований в различных условиях. Изменения в организме, возникающие вследствие острой кровопотери, сопровождаются 5982 1 сдвигами водных пространств, что должно соответственно отражаться на диэлектрических и проводящих свойствах органов и тканей 1. Под кровопотерей понимают недостаток крови в сосудистом русле. Однако данный термин не отражает в должной мере сущности состояния. Кровопотеря - это не только недостающий объем крови, но и его патогенетическое взаимодействие с различными системами, определяемое функциональными обстоятельствами внутри самого организма. Применяемая до сих пор оценка тяжести кровопотери по абсолютной величине неприемлема в силу отличий массы тела больных, достигающих 100 и более. Определение тяжести кровопотери по процентной величине потерянной крови относительно к должному объему циркулирующей крови не может полностью соответствовать тяжести состояния,так как существуют индивидуальные различия исходной переносимости кровопотери. Более того, один тот же объем кровопотери, выраженный в абсолютных или относительных цифрах, может обусловить различную тяжесть состояния при разной скорости кровопотери. Исходное состояние даже здорового организма может обусловить разную тяжесть кровопотери при одном и том же ее объеме и скорости. Длительное голодание, физическое утомление, переохлаждение, нервное истощение, гипертермия - далеко не полный перечень состояний, повышающих чувствительность организма к кровопотере. Кроме того, степень тяжести кровопотери зависит от состояния физиологических механизмов компенсации, пределы функционирования которых с свою очередь определяются наличием или отсутствием сопутствующей патологии 2. Известно определение объема циркулирующей крови (ОЦК) по оценке базисного интегрального сопротивления тела при помощи интегральной реографии (ОЦК 4382,где- рост пациента,- импеданс тканей). Однако в данном методе учитывается только изменения ОЦК, но не затрагиваются кровопотеря и другие сектора жидкостей 3. Задачей изобретения является получение достоверного показателя определения степени тяжести кровопотери. Поставленная задача решается предложенным способом определения степени тяжести кровопотери при язвенных гастродуоденальных кросотечений (ГДК) путем электрической импендансометрии и определения степени соотношения гидратации тканей человека. В предлагаемом способе проводят измерение импеданса тканей на низкойи высокой частотах , определяют их соотношение (/) - коэффициент, применяемый для расчета показателя состояния гидратации тканей (П)ист Пст 100 ВК , ст где ст - отношение импедансных модулей /, равное (1,55),ист - /, у больного В - число, определяющее поправку при весоростовой диспропорции (если у больного имеется нормальное соотношение веса и роста, коэффициент В 0, при чрезмерном весе В-0,06, при пониженном весе В 0,10), К - коэффициент, учитывающий числовую поправку, зависящую от пола больного (для мужчин К 0, для женщин К 0,03), и при значении показателя П в пределах от 0 до 30 у больного определяют кровопотерю,соответствующую умеренной степени тяжести (до 30 ОЦК) при значении П 0-5 (пять со знаком минус), у пациента определяют степень тяжести, соответствующую обильной кровопотере (30-40 ОЦК) при значении показателя П в пределах от -5 до -30 (свыше 40 ОЦК) определяют кровопотерю тяжелой степени. Способ осуществляется следующим образом. Для определения степени кровопотери при ГДК используют импедансный измеритель соотношения гидратации тканей ИСГТ-01 производства НПО РЭМА или другой аналог с возможностью измерения импеданса тканей человека (в дальнейшем - прибор). Прибор обеспечивает измерение межэлектродного модуля электрического сопротивления тканей 4 5982 1 на частотах 5 кГци 500 кГц , а также их соотношение (/). После подготовки прибора к работе один электрод - прищепка через влажную салфетку накладывают на запястье, а другой - голень противоположной ноги пациента (контур правая рука - левая нога). Биофизической основой применения и трактовки результатов импедансного метода определения водных секторов служит факт обратно пропорциональной зависимости импеданса биологической ткани от частоты прилагаемого электрического сигнала. Это связанно со строением мембран клеток, которые в электрическом отношении представляют емкости. Величина этих емкостей такова, что клетки проницаемы для синусоидального тока лишь на частотах, превышающих 10 кГц. По отношению к низкочастотным токам они могут рассматриваться практически как изоляторы. Поэтому импеданс, измеренный на низкой частоте (Н), носит чисто активный характер и его значение служит показателем состояния внеклеточной жидкости организма.- модуль электрического сопротивления, интегрально отражающий общий объем жидкости в организме, поскольку ток с частотой 500 кГц свободно проникает через клеточные мембраны, а сопротивление на выходе охватывает не только внеклеточный, но и внутриклеточный сектор. Существует, однако, достаточно большой индивидуальный разброс измеренных значенийи ,соотношение / имеет более стабильный характер, величина его в норме составляет 1,500,05. Прибор позволяет определить соотношение модулей электрического сопротивления на низкой и высокой частотах (/), который и используется для оценки гидратации тканей. При осуществлении способа учитывают выявленные в результате клинических исследований закономерности нормального содержания воды в организме при росто-весовых диспропорциях, показывающие уменьшение ее содержания при увеличении массы жировой ткани. У взрослых лиц при выраженном ожирении содержание воды составляет порядка 50 от общей массы, при умеренном ожирении - 55 , при нормальном ростовесовом соотношении - 60 и при гипотрофии (дистрофии) - 65 . Определение должной массы тела проводят по стандартным таблицам весо-ростовых показателей или формуле Лоренса. Оценку результатов исследования проводят следующим образом 1. Если показатель П будет находиться в пределах от 0 до 30, то у больного кровопотеря соответствует умеренной степени тяжести (до 30 ОЦК). 2. Если П 0-5 (пять со знаком минус), то у пациента степень тяжести соответствует обильной кровопотере (30-40 ОЦК). 3. Тяжелой степени кровопотери соответствуют отрицательные значения показателя П в пределах от -5 до -30 (свыше 40 ОЦК). Если представить соотношение / в виде сопротивление внеклеточной жидкости (сопротивление вне-внутриклеточной жидкости), то можно предположить, что на значение этого показателя в основном будет влиять величина сопротивления внутриклеточного сектора жидкости. Для изучения этого предположения были проведены экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования. У 20 здоровых лабораторных животных (белые рандобродные крысы) массой 190-280 г с внеклеточным сектором жидкости, составляющим 38-56 мл (в среднем 20 от общей массы), с помощью ИСГТ-01 были определены исходные показатели электрического импеданса тканей, характеризующие вне- и внутриклеточные водные пространства и их соотношение /. Затем были смоделированы два варианта существенного изменения объема внеклеточного водного пространства, который был одномоментно увеличен на 1726 . Для этого в первой серии (10 животных) внутрижелудочно вводили по 10 мл изотонического раствора поваренной соли. Во второй серии (10 животных) - этот объем физиологического раствора вводили методом пункции интраперитонеально. После введения жидкости в обоих сериях проводили измерения аналогичные исходным. Результаты их представлены в табл. 1. 5982 1 Таблица 1 Изменения показателей гидратации тканей лабораторных животных после внутрибрюшинного и внутрижелудочного введения жидкости Показатели гидратации тканей (М)(0,13) После внутрибрюшинного введения 803,682,4 396,819,1 2,10,03(0,095) После внутрижелудочного введения 799,673,9 403,420,7 1,990,025(0,08) р - уровень достоверности различий с исходным уровнем. В обоих сериях с введением раствора во внеклеточное пространство достоверно и синхронно уменьшалось сопротивление току высокой и низкой частоты (показателии), а индекс соотношения / оставался неизменным. Все это еще раз подтверждает тот факт, что показатель соотношения / изменяется только при клеточном отеке или обезвоживании. Клинические исследования. Для установления границ колебания нормальных показателей, измеряемых с помощью настоящего метода, проведено исследование на 50 практически здоровых лицах обоего пола, а также пациентах, поступивших в клинику для лечения заболеваний невоспалительной природы - грыженосителей, с остеохондрозом позвоночника. Результаты отражены в табл. 2-4. Как видно из таблицы 2, наиболее значимым показателем, пропорционально отражающим возрастные, половые, и антропологические изменения гидратации тканей, является индекс соотношения /. Установленные закономерности изменения этого показателя(увеличения - при клеточной гипергидратации, уменьшения - при клеточной дегидратации) позволили оценить характер, соотношения водных секторов у здоровых лиц в зависимости от веса, пола и возраста. У всей исследованной совокупности людей (табл. 2) при росто-весовой диспропорции возникала тенденция к изменению соотношения водных сред организма. При ожирении отмечалось увеличение объема внутриклеточной жидкости(Р 0,01) с тенденцией к снижению клеточной гидратации. При гипотрофии отмечалось увеличение жидкости во внутриклеточном секторе, обусловленное снижением содержания в организме жировой ткани. Группы животных Таблица 2 Общие показатели гидратации тканей здоровых людей/ Вес, кг Вся исследуемая 767,324,2 417,17,61 1,550,02 70,51,6 совокупность (50) (170,9)(0,11) (5,83)- различия достоверны при р 0,05 со средним показателем купности- число людей в группе.(11,12) всей исследуемой сово 5982 1 Таблица 3 Показатели гидратации тканей здоровых людей в зависимости от пола Статистические Показатели (М т) группы/ Вес, кг Рост, см Возраст Все мужчины 604,113,8 404,410,04 1,550,03 73,12,14 171,21,98 43,23,26(3,32) (9,15) весом (4)- различия достоверны при р 0,05 со средним показателем для аналогичной группы мужчин- число людей в группе. Оценка половых различий гидратации тканей установила недостоверное снижение индекса соотношения (/) у лиц женского пола, указывающие на меньшую степень клеточной гидратации (табл. 3). У мужчин эти процессы были выражены в значительно меньшей степени,при четком соблюдении закономерностей их изменения при весо-ростовой диспропорции. Достаточно наглядно эти особенности прослеживаются при оценке возрастных изменений(табл. 4). Изучение соотношения / установило явную тенденцию к его снижению после 40 лет жизни. При этом он уменьшался с 1,670,02 до 1,440,02 (Р 0,001), свидетельствуя о прогрессирующем снижении с возрастом количества внутриклеточной жидкости. Таблица 4 Показатели гидратации тканей здоровых людей в зависимости от возраста Показатели (М) Статистические группы/ Вес, кг Рост, см Возраст Лица моложе 40 лет 644,016,5 401,511,8 1,670,02 73,42,22 169,61,44 31,41,34(0,09) (10,09) (4,97) (10,75)- различия достоверны при р 0,01 со средним показателем для аналогичной группы моложе 40 летто же при р 0,05 то же при Р 0,001-число людей в группе. 7 5982 1 В клинических условиях способ определения тяжести кровопотери, основанный на изучении сдвигов водных пространств организма, применен у 51 больного гастродуоденальными кровотечениями (ГДК). Большинство из них (28-54,9 ) были мужчины, средний возраст больных составил 50,5 лет. У всех больных ГДК имели язвенную этиологию,исследование носило рандомизированный характер. При поступлении и в течение пребывания в стационаре больным проведен весь объем клинико-лабораторного обследования,который в рамках имеющихся возможностей позволял оценить тяжесть кровопотери и отнести каждого пациента к определенной группе. Кроме общепринятой оценки тяжести кровопотери, основанной на учете общего состояния, параметров гемодинамики, гематологических и других клинических данных, критерием распределения по группам тяжести кровопотери служили относительные цифры (процент к должному ОЦК) объема кровопотери. Абсолютные значения объема кровопотери рассчитывали по дефициту глобулярного объема. Для этого в начале у данного больного и значение гематокрита. Рассчитывался должный определяли ОЦК глобулярный объем путем умножения должного ОЦК на 0,45(нормальное значение гематокритного числа). Истинный глобулярный объем вычисляли аналогичным способом, где значения истинного ОЦК умножали на гематокритное число в момент определения ОЦК. После определения дефицита глобулярного объема - разницы между должным и истинным глобулярным объемом - вычисление объема кровопотери осуществляли по формуле ОКдеф. ГО 0,45,где ОК - объем кровопотери деф. ГО - дефицит глобулярного объема 0,45 -показатель гематокрита в норме. Для корректной оценки тяжести кровопотери проводили расчет процентного соотношения абсолютной величины кровопотери к должному ОЦК у каждого больного. Для распределения больных по группам, включающим пациентов с определенной тяжестью кровопотери, использовали следующую классификацию умеренной кровопотерей является такая, при которой объем кровопотери составлял до 30 ОЦК, обильной - от 30 до 40 ОЦК и тяжелой - свыше 40 ОЦК (табл. 5). Таблица 5 Клинико-лабораторные показатели у больных с различной тяжестью кровопотери Показатели Степень тяжести кровопотери (М) умеренная обильная тяжелая 37 54 66 Количество больных ОК (в ) до 30 31-40 свыше 40 Общее состояние компенсированное субкомпенсированное декомпенсированное МОК (5300 мл) 6830518 6032611 4640414 ЧСС (65-70 сокр. 986,2 1043,6 1019,2 в/мин.) АД диаст. (70-80 715,4 694,8 585,2 мм.рт.ст.)(43 ) 292,8 202,4 149,2 ЭКГ синусовая тахикар- синусовая тахиаритмия регидность синусового дия, тахиаритмия единичные экстросисто- узла, заместительные лы, признаки нарушения экстросистолы, нарушефазы реполяризации ния фазы реполяризации Примечание- соответствует р 0,05 при сравнении с показателями физиологической нормы. 8 5982 1 Приведенные в таблице 5 клинико-лабораторные параллели служили в качестве контроля тяжести кровопотери, выявляемой с помощью показателя степени гидратации тканей. Для определения патогенетического взаимодействия недостающего объема крови с различными системами организма и взаимосвязи с выраженностью клинико-лабораторных показателей с последующими сдвигами водных пространств выполнено изучение степени гидратации тканей у больных ГДК (табл. 6) с различной тяжестью кровопотери. Таблица 6 Показатели гидратации тканей при различных степенях тяжести кровопотери Степень тяжести кровопотери Статистические показатели соотношения / Р Умеренная (до 30 ОЦК) 28 9,43 р 0,001 1,160,025, 0,13 Обильная (30-40 ОЦК) 9 1,89 р 0,05 1,600,032, 0,097 Тяжелая (свыше 40 ОЦК) 14 3,62 р 0,001 1,910,083, 0,31 Примечание показатели / при различных степенях кровопотери сравнены аналогичным показателем физиологической нормы. Как следует из таблицы 6, при умеренной кровопотере наблюдается достоверное уменьшение показателя /, что свидетельствовало о снижении гидратации тканей(р 0,001). Данной степени кровопотери были присущи невыраженные клиниколабораторные проявления, характерные для компенсированного состояния. Приводим пример из истории болезни 296 больного Б., 42 лет, находившегося на стационарном лечении в отделении экстренной хирургии по поводу гастродуоденального кровотечения язвенной этиологии с 06.01.92 по 20.01.92 г. Гематокрит - 0,24, должный ОЦК - 4100 мл. Определено соотношение электроимпеданса току на низкой и высокой 1,551,15 частотах ист.1,15. Расчет показателя гидратации тканей П 1000,126 . 1,15 Данный показатель соответствует кровопотере менее 30 должного ОЦК и кровопотеря сопровождается умеренным снижением гидратации тканей. При обильной кровопотере показатель гидратации тканей незначительно увеличивался, недостоверно по сравнению с физиологической нормой. Это говорит об изменении жидкостных секторов, а именно о перемещении жидкости и из сосудистого русла в межтканевое пространство и в незначительной степени во внутриклеточный сектор. Клиниколабораторные показатели больных этой группы были характерными для субкомпенсированного состояния. Приводим пример из истории болезни 20704 больной Д., 81 лет, находившейся на стационарном лечении в отделении экстренной хирургии по поводу гастродуоденального кровотечения язвенной этиологии с 26.11.1991 по 6.12.1991 г. Гематокрит - 0,27, должный ОЦК - 5600 мл, соотношение электроимпеданса току низкой и высокой частоты 1,551,631000,35 . Данный ист.1,68. Расчет показателя гидратации тканей П 1,55 показатель соответствует кровопотере 30-40 должного ОЦК и кровопотеря сопровождается незначительной гипергидратацией тканей. Тяжелой кровопотере соответствовало более значительное увеличение показателя/, достоверно отличающееся от физиологической нормы и присущее гипергидратации тканей. Как показали экспериментальные исследования, подобные изменения показателя наблюдаются при сдвигах, затрагивающих внутриклеточный сектор и характерны для перемещения жидкости в интрацеллюлярное пространство. Клинико-лабораторные данные у больных этой группы характеризовались показателями декомпенсированного состояния. То есть сдвиги в соотношениях водных секторов при тяжелой кровопотере 9 5982 1 имеют особенность, которая заключается в развитии гипергидратации тканей. Приводим пример из истории болезни 15186 больного Р., 59 лет, находившегося на стационарном лечении в отделении экстренной хирургии по поводу гастродуоденального кровотечения язвенной этиологии с 1.08.1991 по 11.09.1991 г. Гематокрит - 0,2, должный ОЦК - 6600 мл, соотношение электроимпеданса току низкой и высокой частоты ист.1,95. Расчет 1,551,95 показателя гидратации тканей П 10025 . Данный показатель соответст 1,15 вует кровопотере свыше 40 должного ОЦК и кровопотеря сопровождается гипергидратацией тканей с явлениями внутриклеточного отека. Если рассматривать тяжесть кровопотери и обусловленное ей состояние при ГДК в динамике, то неблагоприятным считается такой процесс, при котором компенсированное состояние сменяется субкомпенсированным, которое затем переходит в декомпенсированное. Положение о том, что смерть является закономерным исходом декомпенсированного состояния общеизвестно и сегодня оно не нуждается в дополнительных доказательствах. Фактически во всех случаях (100 зависимость) летальные исходы, связанные с ГДК, наступают при клинических проявлениях декомпенсации функций различных органов и систем или симптоматике полиорганной недостаточности. Проведено специальное исследование патологоанатомических материалов на предмет взаимосвязи летальных исходов при ГДК с нарушениями соотношений водных пространств. В этом плане изучены патологоанатомические данные 187 умерших вследствие ГДК, где источником кровотечения были хронические язвы гастродуоденальной локализации. У абсолютного большинства из них (158-84,5 ) обнаружены проявления гипергидратации тканей в виде отечного синдрома. Частота возникновения отечности тканей в различных органах умерших вследствие ГДК представлена в табл. 7. Таблица 7 Отечность тканей различных органов при летальных исходах вследствие ГДК язвенной этиологии Способ выявления отека Макроскопически Микроскопически Органы и число наблюдений отечности тканей поджелувыпот в полосмозг и пепочлегкие сердце дочная жетях плевры и оболочки чень ки леза перикарда 104 29 3 1 4 2 49 73 47 63 55 36 10 Как следует из таблицы 7, при летальных исходах, связанных с ГДК, чаще наблюдалась отечность тканей таких жизненно важных органов, как легкие, мозг и сердце. Таким образом, изучение результатов вскрытия умерших в связи с ГДК, включая макроскопические и патоморфологические исследования различных тканей выявило высокую взаимозависимость летальных исходов с гипергидратацией тканей. Это означает, что возникновение и прогрессирование гипергидратаци тканей при ГДК является прогностически неблагоприятным признаком, при котором вероятность наступления летального исхода приближается к 85 . То есть определение изменений жидкостных пространств при ГДК дает возможность не только определять тяжесть кровопотери, но и на этой основе прогнозировать течение и исход ГДК. Диапазон многочисленных компенсаторных реакций организма на кровопотерю весьма индивидуален. Положительные эффекты механизмов компенсации кровопотери, таких как централизация кровообращения, шунтирование кровотока и других, имеют свои пределы целесообразности, за которыми они могут становиться патологическими и способствовать развитию необратимости. При этом прогрессивно угнетается жизнедеятель 10 5982 1 ность клеток, нарушаются функции различных органов и систем, что клинически проявляться синдромом полиорганной недостаточности. Границы этих переходов не уточнены,они характеризуются неопределенностью клинико-лабораторных оценочных признаков и отсутствием конкретных показателей, за которыми развивается декомпенсированное состояние с необратимой фазой. Последующее за тяжелой кровопотерей перемещение жидкостных пространств является обязательным компонентом процесса взаимодействия недостатка крови с внутренней средой и их выраженность может непосредственно отражать тяжесть кровопотери. В комплексе патологических сдвигов перемещение жидкости из сосудистого и межклеточного пространств во внутриклеточный сектор занимает одно из ведущих мест. По мнению некоторых авторов (, 1970), эти перемещения могут означать начало развития необратимых изменений. Экспериментальное изучение и первый опыт клинического применения импедансного измерителя гидратации тканей у больных ГДК позволяет считать электроимпедансный метод перспективным в этом отношении. Его использование является новой возможностью для более глубокой диагностики патологических нарушений, вызванных кровопотерей. Владение такой информацией позволяет врачу патогенетически обоснованно решать лечебные вопросы и адекватно влиять на развитие патологических изменений, предупреждать или целенаправленно ликвидировать их последствия. Сегодня это - один из реальных резервов в совершенствовании оказания помощи больным тяжелыми ГДК. Источники информации 1. Балуев Э.Г. Исследования в области импедансных изменений параметров организма//Метрология биомедицинских измерений. - М. - 1983. - С. 51-60. 2. Волков Ю.Н., Семенов В.Н., Николаева И.П. Методика оценки состояния водных секторов организма человека при стрессовых ситуациях//Проблемы донозологической гигиенической диагностики. Материалы науч. конф. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 1989. - С. 82. 3. Даценко Б.М., Губский В.И., Шерланов Р.А. Выбор методов определения объемов водных пространств у хирургических больных // Хирургия. - 1992. -9-10. - С. 91-97. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 11

МПК / Метки

МПК: A61B 5/0295, A61B 5/04, A61B 5/05

Метки: кровотечениях, определения, способ, кровопотери, гастродуоденальных, степени, тяжести

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/11-5982-sposob-opredeleniya-stepeni-tyazhesti-krovopoteri-pri-gastroduodenalnyh-krovotecheniyah.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Способ определения степени тяжести кровопотери при гастродуоденальных кровотечениях</a>

Предыдущий патент: Способ коррекции задержки внутриутробного развития плода

Следующий патент: Способ лечения местнораспространенных низкодифференцированных и генерализованных сарком мягких тканей

Случайный патент: Устройство для нанесения смазки на рельсы