Пуля

Номер патента: U 9980

Опубликовано: 28.02.2014

Авторы: Белый Алексей Владимирович, Сенько Сергей Федорович, Гордиенко Анатолий Илларионович

Текст

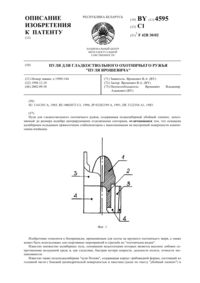

(51) МПК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(71) Заявитель Государственное научное учреждение Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси(72) Авторы Гордиенко Анатолий Илларионович Белый Алексей Владимирович Сенько Сергей Федорович(73) Патентообладатель Государственное научное учреждение Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси(57) 1. Пуля, содержащая оболочку с головной, ведущей и хвостовой частями с последовательно размещенными в ней бронебойным сердечником конусообразной формы и свинцовым сердечником, отличающаяся тем, что оболочка в области головной части имеет форму усеченного конуса с диаметром меньшего основания 0,3-0,7 калибра, длина ведущей части больше ее калибра, а хвостовая часть выполнена в виде усеченного частично полого конуса с осесимметричными отверстиями по периметру, причем диаметр отверстий составляет (0,1-0,5) калибра пули. 2. Пуля по п. 1, отличающаяся тем, что поверхность бронебойного сердечника, выполненного из стали, содержит упрочняющий слой, например азотированный. 99802014.02.28 Заявляемая полезная модель относится к боеприпасам для пехотного стрелкового оружия и может быть использована для точного поражения целей. Известна пуля для гладкоствольного ружья, содержащая корпус грибовидной формы,состоящий из головной части с боковой цилиндрической поверхностью и хвостовика, и пыж-стабилизатор 1. Недостатком данной пули является низкое пробивное действие, обусловленное невысокой твердостью материала пули, что приводит к невозможности ее использования для поражения целей, защищенных даже простейшими баллистическими экранами. Другим недостатком является невысокая кучность стрельбы, обусловленная аэродинамической неустойчивостью пули на траектории полета. Традиционным способом повышения пробивного действия боеприпасов данного вида является повышение твердости материала, из которого они изготовлены. Однако такое повышение может быть лишь незначительным, поскольку при превышении некоторого относительно небольшого предела ее движение в стволе оружия становится крайне затруднительным из-за высокого трения. Поэтому наибольшее распространение получили пули, содержащие твердый сердечник и относительно мягкую оболочку. Наиболее близким к заявляемому техническому решению, его прототипом, является пуля длиной 3,8-4,0 калибра, содержащая оболочку с головной, ведущей и хвостовой частями с последовательно размещенными в ней в направлении к вершине свинцовым и стальным сердечниками 2. Твердый стальной сердечник обеспечивает необходимое пробивное действие, а более тяжелый свинцовый служит для повышения кинетической энергии пули. Головная часть выполнена в виде конуса длиной 1,6-1,9 калибра, а хвостовая - в виде усеченного конуса длиной 0,95-1,35 калибра. Минимальная длина ведущей части,контактирующей с нарезами ствола, составляет не менее 0,75 калибра. По сравнению с рассмотренным выше аналогом прототип характеризуется значительно большим пробивным действием и может быть использован для поражения целей,защищенных баллистическими экранами. Как указано в описании прототипа, пуля характеризуется сохранением высокой кучности стрельбы, однако конкретные значения отклонений траектории пули не приводятся. Кучность стрельбы определяется особенностями конструкции как используемого оружия, так и непосредственно самой пули. Что касается конструкции оружия, то в данном направлении усилия разработчиков направлены в основном на стабилизацию его положения в момент выстрела, в основном за счет балансировки отвода пороховых газов или компенсации смещения ствола дульными наконечниками 3. Значительное повышение кучности стрельбы достигнуто за счет стабилизации траектории полета пули при использовании нарезного оружия. Начальная скорость вращения пули на выходе из ствола автомата Калашникова достигает почти 3000 об/мин. Усилия разработчиков в части конструкции пуль направлены преимущественно на повышение твердости сердечников, увеличения кинетической энергии за счет использования более тяжелых (по сравнению со свинцом) металлов, например урана и т.п. Исследования в области влияния конструкции пули на ее аэродинамическую устойчивость практически не проводятся. Недостатком прототипа является относительно невысокая кучность стрельбы, обусловленная аэродинамической неустойчивостью фактической траектории полета пули. Прототип содержит более твердую, но в то же время и более легкую головную часть, выполненную в виде конуса, и более тяжелые цилиндрическую ведущую часть и хвостовую часть, выполненную в форме усеченного конуса. Как следует из описания прототипа, длина головной части может достигать половины общей длины пули. Вращение пули с высокой скоростью требует высокого уровня балансировки ее веса относительно продольной оси. Самое незначительное смещение центра тяжести от геометрической оси пули, обусловленное технологическими погрешностями изготовления, приводит к тому, что хвостовая часть пули начинает вращаться не только вокруг своей оси, но и вокруг заданной 2 99802014.02.28 траектории полета с увеличивающейся амплитудой. Геометрическая ось пули при этом отклоняется от направления полета, а величина отклонения увеличивается с увеличением смещения центра ее тяжести. Это приводит к повышению чувствительности к действию метеорологических факторов и отклонению полета от заданной траектории. Кучность стрельбы падает, особенно на дальних дистанциях. Столкновение пули с целью происходит под некоторым углом, что также уменьшает ее пробивную способность. В совокупности с невысокой минимальной длиной ведущей части (от 0,75 калибра), приводящей вследствие наличия технологических неточностей размеров к отклонению оси пули от оси ствола еще в процессе выстрела, увеличивающаяся разбалансировка вращения пули на заданной траектории полета приводит к относительно невысокой кучности стрельбы. Другим недостатком прототипа является низкая пробивная способность при поражении целей, расположенных под некоторым углом к направлению оси пули. Даже небольшой угол наклона цели часто приводит к рикошету. Данный недостаток усугубляется еще тем,что продольная ось пули в полете отклоняется от заданной траектории на неопределенный угол, что приводит к столкновении с целью под большим углом и частому рикошету. Задачей заявляемой полезной модели является повышение кучности стрельбы и пробивной способности за счет стабилизации траектории полета пули. Поставленная задача решается тем, что в пуле, содержащей оболочку с головной, ведущей и хвостовой частями с последовательно размещенными в ней бронебойным сердечником конусообразной формы и свинцовым сердечником, оболочка в области головной части имеет форму усеченного конуса с диаметром меньшего основания 0,3-0,7 калибра,длина ведущей части больше ее калибра, а хвостовая часть выполнена в виде усеченного частично полого конуса с осесимметричными отверстиями по периметру, причем диаметр отверстий составляет (0,1-0,5) калибра пули, а также тем, что поверхность бронебойного сердечника, выполненного из стали, содержит упрочняющий слой, например азотированный. Сущность заявляемого технического решения заключается в продольной балансировке пули на траектории за счет совмещения центра тяжести с ее геометрическим центром, а также в корректировке положения оси пули при непосредственном контакте с целью. Первичный контакт заявляемой пули с целью осуществляется по периметру окружности, образующей меньшее основание усеченного конуса, что приводит к возникновению рычага сил, поворачивающих ось пули в направлении нормали к поверхности цели. Дальнейшее воздействие на цель бронебойного сердечника происходит уже при минимальном угле падения, чем обеспечивается максимальное пробивное действие. Оптимальный диаметр меньшего основания составляет 0,3-0,7 калибра. При значении менее 0,3 калибра,например 0,2 калибра, образующийся рычаг сил слишком мал для поворота оси пули. А при значении диаметра более 0,7 калибра, например 0,8 калибра, заметно ухудшается обтекаемость пули, что ведет к повышению ее аэродинамической неустойчивости на траектории полета и снижению кучности стрельбы. Увеличение длины ведущей части пули до значения больше ее калибра обеспечивает продольную стабилизацию положения пули при ее движении в стволе. Если длина ведущей части невелика, как, например, допускается прототипом, то вследствие различия сил трения на разных стенках ствола из-за случайных факторов, например попадания песка,велика вероятность перекоса положения пули еще в стволе с отклонением ее геометрической оси от оси ствола. Уже на выходе из ствола ее ось оказывается не параллельной траектории полета, что очень сильно уменьшает кучность. Если же длина ведущей части пули больше некоторой критической величины, в частности ее калибра, то такой перекос становится практически невозможным. Хвостовая часть заявляемой пули в виде усеченного частично полого конуса с осесимметричными отверстиями по периметру является по сути стабилизатором. С одной стороны, такой стабилизатор обеспечивает выравнивание положения пули на траектории потоком воздуха за счет повышения обтекаемости и снижения вихревого донного сопро 3 99802014.02.28 тивления. С другой стороны, средняя плотность хвостовой части за счет наличия полости и отверстий значительно снижается. Так как наличие бронебойного сердечника, выполненного, например, из стали с плотностью заметно меньшей, чем у свинца, приводит к смещению центра тяжести пули в направлении хвостовой части и появлению продольной разбалансировки ее массы, то снабжение пули хвостовой частью с пониженной средней плотностью компенсирует этот дисбаланс. Причем в связи с тем, что плотность воздуха по сравнению с плотностью стали пренебрежимо мала, объем, занимаемый хвостовой частью,может быть достаточно мал по сравнению с головной частью. За счет этого достигаются как малые габариты пули в целом при сохранении высоких пробивных характеристик, так и значительное повышение кучности стрельбы. Суммарный объем полости и отверстий зависит от объема, занимаемого бронебойным сердечником. Минимальное количество отверстий при соблюдении условия осесимметричности равно двум. Максимальное количество отверстий не ограничивается, однако очевидно, что сумма диаметров этих отверстий не может превышать длину окружности за вычетом суммарной длины перемычек. Так как длина окружности у основания конуса хвостовой части составляет 3,1 К (К - калибр пули), количество отверстий при ширине перемычки, равной диаметру этих отверстий, составит 3,14 К/0,2 К 15. При расположении отверстий в два ряда их количество удваивается. Наиболее практичным является использование 3-4 отверстий, расположенных на одной окружности. При несоблюдении условия осесимметричности центр тяжести пули смещается в направлении боковой поверхности пули, что приводит к сильному дисбалансу и полной потере аэродинамической устойчивости. Диаметр отверстий обусловлен фактическими размерами используемых боеприпасов. Так, для пули калибра 5,45 мм диаметр отверстий менее 0,1 калибра, т.е. 0,545 мм,может привести к их частичному или полному засорению продуктами горения пороховых газов, что приводит к потере аэродинамической устойчивости. Диаметр отверстий более 0,5 калибра, например 0,7 калибра, приводит к необходимости значительно увеличивать длину хвостовой части и чрезмерному смещению центра тяжести пули в головную часть,что также отрицательно сказывается на аэродинамической устойчивости. Бронебойный сердечник может быть изготовлен из различных материалов высокой твердости, в том числе из стали. В последнем случае дополнительное повышение твердости бронебойного сердечника может быть достигнуто использованием упрочняющих поверхностных слоев. Наличие упрочняющего покрытия на поверхности стального сердечника служит, с одной стороны, для повышения пробивной способности за счет увеличения твердости, особенно острия. А с другой - для облегчения прохождения броневого материала за счет уменьшения сил трения между ними, т.к. наличие твердого покрытия заметно уменьшает количество и глубину задиров на поверхности сердечника. Кроме того, наличие упрочняющего слоя способствует раскрываемости оболочки пули при столкновении с препятствием, т.к. силы адгезии между оболочкой и сердечником при этом уменьшаются. Таким образом, упрочняющий слой в составе заявляемой пули выполняет одновременно три функции. В качестве материала упрочняющего слоя наиболее предпочтительным является использование легированного материала самого сердечника, т.е. поверхность готового стального сердечника подвергают термическому или ионному легированию,например азотом, в результате чего образуется упрочненный слой глубиной до 50 мкм. Могут быть использованы и другие упрочняющие слои, однако их формирование сопряжено с большими материальными затратами при прочих равных преимуществах. Совокупность рассмотренных факторов и предопределяет высокую кучность стрельбы и повышение пробивной способности заявляемой пули за счет продольной стабилизации ее положения на заданной траектории и корректировке оси пули при непосредственном контакте с целью. Сущность заявляемого технического решения поясняется фигурой, где приведено схематическое изображение продольного сечения заявляемой пули. 4 99802014.02.28 Как видно из фигуры, заявляемая пуля состоит из оболочки 1 с последовательно расположенными в ней бронебойным сердечником 2 и свинцовым сердечником 3. Головная часть оболочки выполнена в виде усеченного конуса с меньшим диаметром . Бронебойный сердечник имеет конусообразную форму и содержит упрочняющий слой 4. В хвостовой части пули расположена полость 5 и осесимметричные отверстия 6. Общая длина пули определяется суммарной длиной ее головной 1, ведущей 2 и хвостовой 3 частей. При этом длина ведущей части 2 превышает калибр пули К. Баланс массы, достигаемый благодаряналичию полости и отверстий в хвостовой части заявляемой пули, обеспечивает совмещение геометрического центра М с центром ее тяжести М, расположенных на продольной оси -. Заявляемая пуля сохраняет заданную траекторию полета за счет следующих факторов. Придание начальной скорости пуле осуществляется давлением пороховых газов на хвостовую часть пули. Центр области приложения давления находится на оси пули -, которая в начальный момент времени совпадает с осью ствола оружия. Превышение длины ведущей части 2 пули величины калибра К обеспечивает отсутствие перекоса и изначальную стабилизацию ее оси - внутри ствола. При выходе пули из ствола давление пороховых газов прекращается, но совпадение этих осей сохраняется, а пуля приобретает начальную кинетическую энергию, вектор которой берет начало в центре тяжести , который также находится на оси -. Придание пуле вращения вокруг оси - в направлении, указанном фигурной стрелкой, при ее движении по нарезам внутри ствола оружия осуществляется за счет деформации оболочки 1. Точкой приложения вращательного момента является геометрический центр , который также находится на той же оси. Совмещение центра тяжести пулис геометрическим центромобеспечивает приложение сил в одну точку без возникновения дисбаланса, за счет чего и обеспечивается продольная стабилизация траектории полета. Такое совмещение обусловлено заявляемой формой хвостовой части пули, выполняющей роль как балансира, так и стабилизатора. Наличие свинцового сердечника 3 обеспечивает требуемую кинетическую энергию пули, а упрочняющий слой 4 за счет большей твердости способствует повышению пробивной способности по ряду факторов, отмеченных выше. Наличие полости 5 и отверстий 6 обеспечивает снижение донного сопротивления за счет изменения характера обтекания пули воздушным потоком. При взаимодействии заявляемой пули с баллистическим экраном, расположенным под некоторым углом к направлению траектории полета пули, контакт в начальный момент времени осуществляется с оболочкой головной части в точке, расположенной на окружности меньшего диаметра образующего ее усеченного конуса. В следующий момент пуля поворачивается так, что плоскость в головной части совмещается с поверхностью цели, а бронебойный сердечник становится перпендикулярным ей. Далее оболочка разрушается,и бронебойный сердечник проникает в цель. Свинцовый сердечник, расположенный за бронебойным, вследствие своей большей массы передает свою кинетическую энергию бронебойному. В следующий момент времени бронебойный сердечник проникает внутрь баллистического экрана, разрушает его и выходит с обратной стороны. Поскольку оболочка 1 имеет пониженную по сравнению с прототипом адгезию к сердечнику вследствие наличия упрочняющего слоя 4, на ее раскрытие требуется меньшее количество энергии. Ее раскрытие облегчено, потери кинетической энергии пули при этом уменьшаются. Твердость материала сердечника заявляемой пули благодаря наличию упрочняющего слоя более высока по сравнению с прототипом, поэтому пробивное действие заявляемой пули при прочих равных условиях также повышается. Стабилизация продольного положения пули на траектории обеспечивает ее воздействие на поражаемую цель под прямым углом,вследствие чего площадь воздействия уменьшается, а пробивное действие возрастает. С увеличением расстояния изменение положения оси заявляемой пули не происходит, поэтому кучность и пробивная способность сохраняются при стрельбе на дальние расстояния. 5 99802014.02.28 Характеристики заявляемой пули исследовали следующим образом. Продольную стабилизацию положения пули на траектории оценивали по форме отверстия в баллистическом материале при стрельбе на дальность 800 м. Круглые отверстия соответствовали вхождению пули в баллистический материал при совпадении оси пули с заданной траекторией полета. Отклонение оси пули от траектории полета на 90 при вхождении в баллистический материал приводило к образованию отверстия, форма которого соответствовала продольному сечению пули. При углах, заметно отличающихся от 0 и 90, форму отверстия можно охарактеризовать как промежуточную. Кучность оценивали как радиус разброса отверстий относительно центра мишени. Результаты оценки приведены в табл. 1. Таблица 1 Стабилизация продольного положения пули на заданной траектории Длина Количество Количество Количество Кучведу- отверстий отверстий отверстий Тип пули ность,щей круглой промежуточ- продолговам части формы,ной формы,той формы,Заявляемая0,8 К 77 21 2 0,6 Примечание запредельное значение длины ведущей части Из приведенных данных видно, что в случае прототипа только 51 пуль достигают цели при сохранении параллельности своей оси заданной траектории, а 17 поражают цель своей боковой поверхностью. В случае использования заявляемых пуль поражение цели при перпендикулярном положении оси пули к поражаемому объекту достигается в 87-91 случаев, что свидетельствует о продольной стабилизации положения пули в полете. Кучность стрельбы значительно возрастает. Пробивное действие заявляемой пули оценивали при выстреле по бронеэлементам одного и того же класса. В качестве критерия оценки был выбран процент поражения цели в зависимости от дальности. Пораженной считалась цель в случае наличия сквозного отверстия в бронеэлементе. В качестве материала бронебойного сердечника использовали сталь У 10 А. Упрочняющий слой на поверхности стального сердечника толщиной 50 мкм формировали путем ионно-лучевого азотирования в рабочей камере установки УВН-2 М, оснащенной холловским ионным источником, формирующим пучок ионов поперечным сечением 12025 мм. Для обеспечения равномерности использовалась система механического сканирования. Имплантация проводилась при энергии ионов азота 2,5 кэВ и плотности ионного тока 2 м/см 2, доза легирования составила 31019 см-2. Температура образцов составила 720 и контролировалась с помощью алюмель-хромелевой термопары. Приведенные параметры обработки определены экспериментально и обеспечивают оптимальное повышение поверхностной твердости сердечника и снижения его адгезионного взаимодействия на границе сердечник - оболочка. Результаты испытаний приведены в табл. 2. Таблица 2 Влияние характеристик бронебойного сердечника на его пробивное действие Тип пули Заявляемая Прототип Наличие упрочняющего слоя есть нет 99802014.02.28 Пробивное действие пуль при стрельбе по наклонным бронеэлементам оценивали по количеству пораженных целей на дальности 500 м. Угол наклона составил 33. Результаты испытаний приведены в табл. 3. Таблица 3 Пробивное действие пули при стрельбе по цели, расположенной под углом Тип пули Диаметрголовной Наличие упрочняющеПоражено целей вчасти, калибров К го слоя 0,2 есть 63 0,3 нет 66 0,3 есть 78 0,5 есть 81 0,7 есть 80 0,8 есть 73 18 Из приведенных данных видно, что заявляемая пуля в совокупности заявляемых признаков по сравнению с прототипом обеспечивает более высокие кучность стрельбы и пробивное действие. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 7

МПК / Метки

МПК: F42B 30/02

Метки: пуля

Код ссылки

<a href="https://by.patents.su/7-u9980-pulya.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Пуля</a>

Предыдущий патент: Пуля

Следующий патент: Агрегат для освоения и ремонта скважин

Случайный патент: Способ создания устойчивого дубово-елового насаждения